なぜわたしは気候変動破滅論者を辞めたのか

そして多くの気候現実主義者たちが気候危機説から抜け出せないのはなぜか

テッド・ノードハウス

Executive Director of Breakthrough Institute/ キヤノングローバル戦略研究所 International Research Fellow

テッド・ノードハウス

The Eco Modernist 2025.8.11

監訳 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はテッド・ノードハウス

https://www.breakthroughjournal.org/p/why-i-stopped-being-a-climate-catastrophist

を許可を得て邦訳したものである。

最近、Xでのやり取りの中で、元同僚のテイラー・ノリスが、ここ数年で私の気候変動リスクに関する見解が大きく変化してきたと指摘した。彼は『Break Through』の記事のページのスクリーンショットを投稿していたのだが、そこではマイケル・シェレンバーガーと私が、世界が現在のペースで化石燃料を燃やし続ければ、世界の破滅はほぼ確実だと次のように主張していた。

「今後50年間、これまでと同様のペースで石炭と石油を燃焼し続ければ、地球温暖化により海面が上昇しアマゾンが崩壊する。さらに米国防総省が委託したシナリオによれば、食料や水といった基本資源をめぐって一連の戦争が引き起こされるだろう。」

確かに彼の言う通りだ。 しかし、この誇張表現にはもはやわたしは同意できない。確かに、化石燃料を使い続ける限り地球温暖化は続く。海面も上昇するだろう。過去100年で約23センチ上昇し、今世紀末までにさらに60~90センチ上昇するかもしれない。だが、それ以上については? それほどのことでもないのだ。

今後50年間でアマゾンが崩壊するリスクはほとんどないと考えるべき理由がある。農業生産量と生産高は、過去50年間と同じペースとは限らないものの、ほぼ確実に増加を続けるだろう。そして当時米国防総省がシナリオに描いていた、資源戦争を引き起こす可能性のある地球規模での気象学的干ばつの顕著な増加は、実際のところ観測されていないのである。

『Break Through』で執筆した時点では、私を含む大半の気候学者や気候変動対策を推進する人々は、現状維持の排出量が続けば今世紀末までに約5度の温暖化が起きると考えていた。しかしジーク・ハウスファーザー、グレン・ピーターズ、ロジャー・ピールケ・ジュニア、ジャスティン・リッチーらが過去10年ほどで明らかにしたように、この想定は最初から現実的ではなかった。

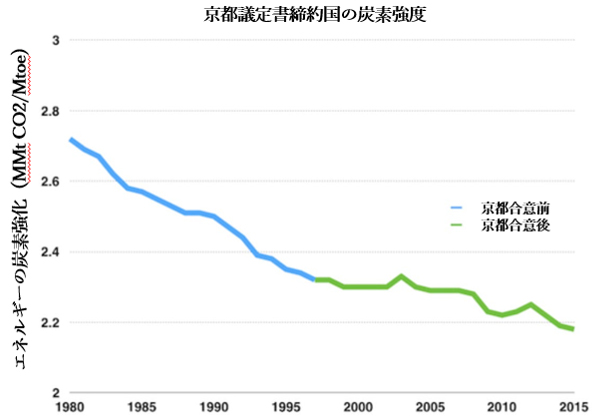

気候変動に関する従来の見解を見直すべきだというリビジョニストの主張の中には、「なりゆき」の排出水準が下がった理由は、ここ数十年における気候政策やクリーンエネルギー政策の成果による、とする意見がある。しかし、今世紀末までに5度の温暖化が起こるという予測は、2007年に『Break Through』が発表された当時も、今日と同様に現実味を帯びたものではなかった。当時発表したレポートの中で基盤としたシナリオの一群では、非常に高い人口増加率、非常に高い経済成長率、そして緩やかな技術変化を前提としていた。これらの傾向はいずれも、実際の長期的な世界的な動向とは全く一致していない。出生率は低下を続け、世界経済の成長は減速し、世界経済は数十年にわたり脱炭素化を進めてきたのである。

これら三つの傾向が同時に持続し得るという根拠もまた乏しい。高い経済成長は出生率の低下に強く関連している。そして技術革新は長期的な経済成長の主要な推進力である。技術革新があまり起きない未来は、高い経済成長と両立し得ない。そして高い経済成長率を特徴とする未来は、高い人口増加率と両立し得ない。この3つの変数のダイナミクスによって、今世紀末の最悪の温暖化予測値の大半は、現在、3度以下を示している。しかし予測値をめぐるこうしたコンセンサスの変化にもかかわらず、気候学者や気候変動を推進する人々のコミュニティの大半がこの朗報に対して示した反応は、危機感を弱めるものではなかった。単に温暖化による災害の発生基準を5度から3度に引き下げたに過ぎない。むしろ気候変動推進者らの姿勢は、近年ますます悲観的になっていると言える。楽観的になったわけではないのだ。

喜ばしい事実が長期的な温暖化予測をはるかに超えて広がっていることを考えると、なおさらこの現象は不可解である。過去1世紀ほどの間に約1.5度の温暖化が進んだにもかかわらず、気候や気象の異常現象による世界の死亡者数は、一人当たりベースで25倍以上減少しているのである。ピールケが最近報告したように、今年は人類の観測史上ほぼ確実に最低レベルの気候関連死亡率となる見込みであり、これは国民一人当たりベースだけでなく世界全体の数値を見ても同様である。気候変動による経済的損失は増加を続けているが、これはほぼ完全に、豊かさ、人口増加、そして主に沿岸地域や氾濫原に位置する都市など気候災害のリスクが高い地域への世界的な人口移動に起因しているためである。

したがって、ノリスが少なくとも暗に提起しているはるかに興味深い疑問は、Break Throughの同僚や私が気候リスクに関する仮説を修正した理由ではなく、なぜノリスのような進歩的な環境主義者の多くが従来の主張を続けているのか、という点にあると思う。

天気はいつから気候変動と言えるのか?

私の中で認知的不協和が生まれ始めたのは、2000年代後半にロジャー・ピールケ・ジュニアの「正規化ハリケーン被害額」に関する研究を知った頃からのことだ。ちょうどその頃、気候変動を推進するコミュニティの発するメッセージの多くが、極端な気象現象に焦点を当て始めていた。ジェームズ・ハンセンの2009年の著書のタイトルを借りれば、それは単に孫世代の嵐の前兆としてではなく、現在進行形の気候変動によって引き起こされているものとして捉えられていた。

ハンセン自身はそのような幻想を抱いておらず、「局地的な気候変動は日々の気象の変化と比べると依然として小さい」と記している。しかしこの時点で、気候変動を将来のリスクとして位置づけるだけでは、大多数の人々が必要と考える米国と世界のエネルギ―システムの変革を実現するには政治的に不十分だと、活動家たちの間でも認識されていた。この認識は、2010年にワックスマン・マーキー法案(排出量取引制度)が成立しなかったことで、環境運動にとって特に差し迫った懸念となった。こうして彼らの活動は、気候変動による破滅的状況の発生時期を「未来」から「現在」へと前倒ししようとする試みを始めたのである。

ピールケの研究は1990年代半ばにさかのぼり、気候の温暖化が記録されているにもかかわらず、気候関連災害の正規化された経済的コストが増加していないことを繰り返し示していた。そして気候変動運動が選んだナラティブに逆行する研究を時折発表するだけの多くの研究者とは異なり、彼はこの動きを黙って受け入れることを拒んだ。ところがピールケは、現代の災害が気候変動によって引き起こされているという主張に固執する気候変動運動のコミュニティの邪魔になり、叩き潰されたのである。

しかし私にとっての認知的不協和は、それ以上に深刻なものだった。単にピールケが気候変動の擁護者らのコミュニティの核心的主張を揺るがす強力な証拠を提示したからではない。またピールケが容赦なく排除される光景を目撃したことさえ、私の抱く違和感の本質ではなかった。むしろ、過去1世紀近くで1.5度近い温暖化が進んだにもかかわらず、災害損失データから気候変動の兆候が見出せない理由を理解した時に、その認知的不協和は訪れたのだ。

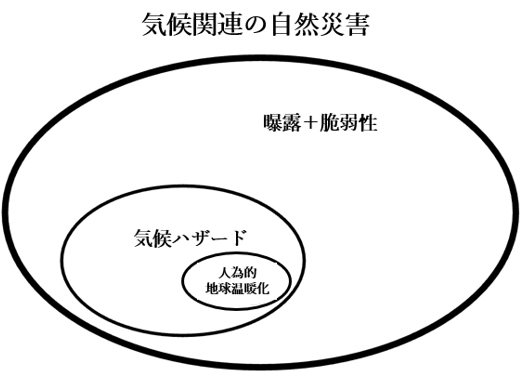

それは、気候がどのように気象のイベントをもたらし、さらにその気象が気候関連の自然災害にどのように寄与するかを決定する、二つの関連した要因に帰着する。まず後者から説明すると、気候関連の自然災害は単に悪天候の結果ではない。それらは気象と人間社会の交差点で発生するのである。気候関連災害の人的・経済的損失を決定づけるのは、気象イベントの極端さだけではない。極端な気象イベントの影響を受ける人々の数や富の規模、そして彼らがその現象に対してどれくらい脆弱であるかも重要な要素だ。気候が1.5度温暖化した同じ期間に、世界人口は4倍以上に増加し、一人当たり所得は10倍に増加し、気候の極端な現象から人々と富を守るインフラ、社会サービス、技術の規模は膨大に拡大した。これらの後者の要因が、気候のシグナルを上回っているのだ。

しかし問題は、気候災害に関連する損失額を決定する上で、気候リスクへの影響に対しての曝露や脆弱性といった他の要因が極めて重要であるという点だけではない。つまり、気候変動が自然災害を引き起こすという主張の第二の問題点は、人為的なものが要因である気候変動が、地域規模においては自然発生的な気候変動よりもはるかに小さな要因に過ぎないということである。ハンセンが15年以上前に同じ見解を示して以来、気候科学文献においてこの基本的事実を覆すものは何一つ存在しない。

過去数年間、ハウスファーザーやハンセンら気候科学者らは、異常な高さを示す地表温度と海洋温度を根拠に、温暖化が加速している可能性、おそらくはモデル群が示唆する速度よりも速く進行している可能性を指摘してきた。しかし、気候感度が比較的高いことが証明された場合でさえ、人為的要因による追加的な温暖化は、自然変動の揺らぎに比べて桁違いに小さいのである。

この基本的かつ物理的な現実が、帰属や検出といった概念をめぐって混乱を招く用語や知見が並ぶ膨大な気候影響文献の中で見失われがちである。人為的要因による気候変動が様々な種類の異常気象に何らかの影響を与えたか否かという議論は、気候変動が異常気象の主要な要因であるか、ましてや最大の要因であるか否かという議論と、すぐに混じり合って混乱する。

昨年、気候変動が熱帯低気圧全般、特にハリケーン・ヘレンに与える影響についての、ノリス、ジェシー・ジェンキンズ、ハウスファーザー、ピエルケなど、ブレークスルー研究所の元スタッフや上級研究員たちが参加したツイッター上での討論を思い出していただきたい。この議論のやりとりを見ると、まずハウスファーザーは、気候変動によって 2020 年の北大西洋ハリケーンシーズンにおけるハリケーンや熱帯性暴風雨に伴う降雨量が 10% 増加したと結論づけた研究を引用している。ノリスは、気候変動によってジョージア州とノースカロライナ州の一部で降雨量が 50% も増加した可能性があると推定した、ローレンス・バークレー研究所の研究者による外れ値の研究を引用している。ジェンキンズは、世界およびさまざまな地域流域における熱帯低気圧の激化に関する証拠に関するさまざまなデータとモデリングをまとめた NOAA のファクトシートへのリンクを掲載し、ヘレンのような災害における気候変動の役割に関する IPCC の評価は時代遅れであると主張している。そしてピールケらは、IPCC やその他のより広範な文献評価を引用し、これまでのところ、気候変動による熱帯低気圧の発生頻度や強度の増加を検知し、その原因を特定する証拠は弱いと結論づけている。

個々の研究やモデルと、より広範な文献レビューや科学的評価のどちらに重きを置くかによって、熱帯低気圧の挙動や発生頻度の特定の特徴が一部地域で強化されているという証拠をいくつか見つけることはできる。しかし、ノリスが未発表かつ査読を受けていない単一の研究を引用しているのとは対照的に、気候変動がそれらの事象に大きな影響を与えたという確かな証拠は見当たらない。

ほとんどの気候・気象現象において人為的な要因が認められないことは、決して矛盾した現象ではない。地球がこれまでに経験した人為的要因による温暖化の規模を考えれば、それは簡単には起こり得ないことなのである。しかし、科学者やジャーナリスト、活動家が「気候変動が特定の異常気象発生確率を大幅に高めた」と主張する場合、彼らが実際に言っているのは「気候変動がない時よりも少し強まった現象が、気候変動によって生じた可能性がある」ということである。最も単純な例を挙げれば、気候変動がない時との比較で1.5度温度が上昇した熱波は、気候変動によって発生する可能性が飛躍的に高まったというものであろう。だがこの主張はトートロジーに過ぎない。

これら二つの要素をまとめると明らかになるのは、気候変動が現在の災害にほとんど影響を与えていないということだ。すなわち、極端な気候・気象イベントにおける損害額には気候リスクにさらされる度合いと脆弱性が大きな影響を与える一方で、気候変動がこれらの事態に与える影響は、仮に作用したとしてもごくわずかな強化に過ぎないということである。気候変動は、人間社会が経験する気候ハザードの頻度と強度において比較的小さな要因に過ぎず、その結果、気候関連災害の人命・経済的損失においても、他の非気候要因と比べてごくわずかな影響しか及ぼしていない。

これはまた、将来の気候関連事象の結果を決定する上で非気候的要因を圧倒するほど、それらの危険性を劇的に増大させるために必要となる人為的気候変動の規模が、非現実的に大きいことを意味する。言い換えれば、最も現実的な最悪シナリオでさえ想定される温暖化の程度は、かつて私が信じていたような、数千万から数億、ひいては数十億もの人命が危機にさらされるような破滅的な結果とはならないのである。

尻尾にトゲはあるのか?

気候変動の擁護者たちが極端な気象現象について語る内容と、気候変動が実際に果たしうる役割との根本的な乖離を受け入れた後も、私は長い間不確実性に基づく破滅的な気候の未来の可能性を信じ続けていた。いわゆる「尻尾のトゲ」—気候リスク分布におけるファットテール現象こそが、その脅威の本質である。これらは転換点や、中央値の推定値に組み込まれていない低確率ながらも重大な影響を及ぼすシナリオに相当する。例えば、氷床が我々の理解をはるかに超える速度で崩壊するかもしれない。あるいはメキシコ湾流が停止し、西ヨーロッパに極寒をもたらすかもしれない。海底に凍結した永久凍土やメタンハイドレートが急速に融解し、温暖化を加速させるかもしれないといった具合だ。

これらのほか、警戒すべき理由として頻繁に言及されるいわゆる転換点の数々は、気候リスクにおける公知の未知数である。つまり、発生の可能性は認識しつつも、その確率や規模、発生する可能性のある時間枠、あるいは温暖化などの要因の閾値といった具体的な条件を正確に特定できない現象を指す。

しかしアマゾンの崩壊説と同様に、これらのリスクを詳しく検証すると、人類にとって壊滅的な結果には至らないことがわかる。センセーショナルな報道がしばしば「メキシコ湾流の崩壊」と表現するものの、それは実際には大西洋子午線循環(AMOC)の減速を指している。AMOCは温水を北大西洋へ運ぶ役割を果たし、西ヨーロッパ全域の冬季気温を緩和している。しかしそれが崩壊したとしても、減速ていどであればもちろんのこと、ヨーロッパ全域を厳冬に陥らせることはないのである。実際、減速が顕著になる可能性のある現実的な条件下では、AMOCは負のフィードバックとして機能し、温暖化を相殺するだろう。欧州大陸では、世界のほぼどこよりも速いペースで温暖化が進んでいるのだ。

一方、永久凍土とメタンハイドレートの融解は、急速なプロセスではなく緩やかなプロセスである。たとえ不可逆的な融解が生じたとしても、それは数千年の時間スケールで進行する。地質学的には速くても、人間にとっては非常に遅い。氷冠の加速融解についても同様である。今日では可能性が低いと広く認識されている非常に高い温暖化シナリオ下でさえ、グリーンランドと西南極の氷床が今世紀末までに寄与する海面上昇は約1メートルに留まる。これらの現象ははるか未来まで継続するだろう。しかし、氷床の急速な崩壊を想定した極めて加速的なシナリオでさえ、その展開には数十年ではなく数世紀を要するのである。

さらに、こうした公知の未知数に基づいて強力な事前予防措置を主張する問題点は、定量化不能かつ反証不可能な将来のリスクに対応するため、現在において強力な対策を要求することにある。この問題は、「ファットテール」論者が通常、自らが言及する未知で定量化不能かつ反証不可能なリスクが極めて低い確率であるという事実を無視し、その代わり気候変動議論の中心に据えようとすることによって、さらに悪化している。

私は最近、ヴァルン・シヴァラムがCouncil on Foreign Relations(外交問題評議会)で進める「気候現実主義」プロジェクトにおいて、この概念を誤用している点に異議を唱えた。

そして彼がダン・ライミと行ったResources for the Futureというポッドキャストでの対談は、この問題点を如実に示している。以下を参照されたい。

「シヴァラム:気候変動が管理可能なリスクだと考えるのは、ひどく楽観的な思い込みだと思います…そして気候科学者たちが全てを間違えているという考えも…しかし、テールリスク、つまり発生確率が5%を超えるリスクは、非常に重大であり、それがアメリカにおけるわたしたちが知るこの社会の終焉を告げていると確信しているのです…

ライミ:その議論は、経済界におけるテールリスクに関するマーティン・ワイツマンの有名な議論と非常に一致しています。この議論は、よく知られてはいますが、必ずしも政策の上で活かされてはいないと思います。あなたは、こうしたテールリスクを、将来に関する計画や思考においてより中心的に扱うべきだと、非常に明確に主張していますね。」

シヴァラムはここで、定義上5%未満のリスクであるテールリスクと中心リスクを露骨に混同している。これは、気候科学者が気候変動の基本を誤解していることとはまったく関係がなく、シヴァラムが統計的リスクを誤解していることに起因している。米国で最も権威のあるエネルギー資源・経済シンクタンクである同研究所の長期フェローであるライミ氏は、この考えに賛同し、マーティン・ワイツマン氏の考えとして紹介し、テールリスクは経済学界ではよく知られてることを示唆している。

だが実際には、ワイツマンの主張は文字通り正反対である。つまり、気候リスク分布の尾っぽ(極端な数値)における過大なリスクは十分に理解されておらず、そもそも存在しない可能性すらあるというのだ。中央値の推定値に若干のリスクを上乗せする以外に、ワイツマンは問題に対して実際に取るべき手段は存在しないと明言していた。そして忘れてはならないのは、シヴァラムがこうした見当違いのテールリスクへの対応として主張しているのは、米国自身が化石燃料からの迅速な脱却は困難だと認めつつも、世界の貧困国に対し、化石燃料を用いた経済発展を阻止するために米国のソフトパワーとハードパワーの全力をもって圧力をかけることだ、という点である。

気候危機説ぬきのクリーンエネルギー

ノリスやジェンキンズと同様、シヴァラムとライミとも長い付き合いである。私は、多くの点で彼らと同じ意見を持っている。例えば、クリーンエネルギーの価値やエネルギー技術革新に対する公的支援、世界の貧困層がエネルギーをより利用しやすくなる必要性、そして、悲観論が、世界をよりグリーンなエネルギーへと移行させる取り組みに対して、精神的・政治的に与える損害についてなどである。彼らは皆、善意に満ちた人々である。

しかし、彼らは皆、気候科学と気候リスクについて、虚偽とは言わないまでも疑わしい主張をしている。なぜなのか?私の疑問はそこにある。なぜこれほど多くの頭脳明晰な人々、そのほとんどが科学者、技術者、法律家、公共政策の専門家として訓練を受け、そして皆が(皮肉ではなく)自ら「科学を信じている」と語る者たちが、気候リスクの問題をこれほどまでに誤って理解しているのか?

私の見解では、いくつかの理由がある。第一に、高い教育水準と科学リテラシーを持つ人々でさえ、事実が自身の社会的アイデンティティやイデオロギー的信念と矛盾する場合、基本的な科学的問題を誤って理解する可能性がその他の人々よりも低くないということだ。イェール大学法学部のダン・カハン教授は、気候変動を強く懸念する人々が、実際には地球温暖化問題への懐疑的な考えを持つ者たちよりも気候変動に関する全体的な見解の正確性が低く、この傾向は高い教育水準と一般的な科学リテラシーを持つ支持者たちにおいても変わらないことを示している。またカハンらは別の研究で、多くの問題において高学歴者は、自らの政治的見解やイデオロギー的信念を擁護する技術に長けているため、誤った信念を頑なに固執する傾向が強いことを実証している。

第二の理由は、左派的気候・エネルギー政策を専門とする者にとっては、気候リスクを誤って評価することについて社会的・政治的・職業的な強いインセンティブがあることだ。過去数十年間で環境主義が民主党や進歩勢力の政策をほぼ完全に掌握してきた。環境運動の根本的主張に異議を唱える物質主義者の主張は、左派においてほとんど許容されない。一方、気候変動運動は、気候変動の現実性と人為的要因に関する科学的な見解と、まったくコンセンサスのない気候リスクによる破滅という主張とを、事実上混同してきた。

学術研究者であれ、シンクタンクの政策専門家であれ、環境保護団体やリベラル系慈善団体の活動担当者であれ、民主党議員のスタッフであれ、気候変動が人類の未来に対する差し迫った脅威であるという考え方に疑問を呈すること、ましてや異議を唱えることには、メリットが全くないばかりか、多くのデメリットがある。友人を失うどころか職さえも失う危険性がある。次の職を得ることにも、次の助成金を獲得することにもつながらない。だから大抵の人は、流れに身を任せる。波風立てず、流れに身を任せる方が得策なのだ。

最後に、もうひとつの広く浸透した考えがある。それは、気候変動という破滅的な脅威がなければ、クリーンエネルギーや技術革新の必要性を強く主張できないというものだ。「気候変動が破滅的なリスクでないなら、なぜ原子力やクリーンエネルギーにこだわる必要があるのか」という反論がよく聞かれる。しかしこの見解は、近代エネルギー革新の歴史全体を完全に無視してしまっている。過去2世紀にわたり、世界はより環境に悪影響を与える炭素集約型技術から、よりクリーンな技術へと確実に移行してきた。石炭燃焼は重大な環境影響をもたらすものの、木材や牛糞の燃焼よりはクリーンである。ガス燃焼は石炭燃焼よりクリーンだ。そして風力・太陽光・原子力によるエネルギー生産が化石燃料による生産よりクリーンであることは言うまでもない。

気候変動とクリーンエネルギーの支持者の多くは、気候変動のリスクがクリーンエネルギー技術への移行を大幅に加速させることを必要としており、その正当化にも不可欠であるという見解を持っている。しかし現実問題として、気候変動に関する35年にわたる深刻化する主張や主張が、世界のエネルギーシステムの脱炭素化の速度に何らかの影響を与えたという証拠は全く存在しない。むしろある指標によれば、気候変動が世界的な懸念として浮上する前の35年間の方が、その後の35年間よりも世界の脱炭素化は速く進んでいたのである。

この議論は結局、循環論法に陥る。壊滅的な気候変動への恐怖がなくても、クリーンエネルギーを支持する理由がないわけではない。その一方で、壊滅的な気候変動の脅威が差し迫っていないならば、それを回避するために必要な速度と規模で世界のエネルギー経済を急速に変革する理由はないのだ。これは確かに正しいと言えるが、同時に気候リスクの性質について特に厳しい問いを投げかけないという前提に依存した命題でもある。

トーンや戦術、戦略上の差異はあるものの、気候リスクの性質に対する基本的見解と、それに伴う世界エネルギー経済の急速な変革要求は、気候活動家と気候現実主義者(訳注:本稿で紹介してきたような)の双方に広く共有されている。その衝動は千年王国主義的であり、漸進的改善主義ではない。現実政治や技術官僚的な専門知識、科学的権威への訴えの下には、世界を再構築したいという願望が横たわっている。

その世俗的で学識ある見せかけにもかかわらず、結果として生まれたのは、左派における閉鎖的な気候議論である。これは気候変動を否定する右派の主張より半歩は賢いかもしれないが、この問題について誤解を招く主張をしたり、反証となる証拠を無視したり、異論を悪魔化したりする傾向は決して劣らない。そしてそれは、壮大で最大主義的であると同時に、ますます大衆の感情から深く乖離した政治を生み出したのである。