気候変動運動の根幹にある誤った科学と誤った政策が30年以上も放置されてきた

印刷用ページ著者:ロジャー・ピールキー・ジュニア

監訳 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はロジャー・ピールキー・ジュニア

The Bad Science and Bad Policy at the Heart of the Climate Movement: Sitting in plain sight for more than 30 years

https://rogerpielkejr.substack.com/p/the-bad-science-and-bad-policy-at

を許可を得て邦訳したものである。

「気候変動」という言葉が、科学と政策において全く異なる意味を持つという事実に気づいている人はほとんどいない。この差異は気候政策の根本的な矛盾を露呈させており、地球温暖化の原因が温室効果ガス排出だけではないということが最近になって再認識されたことで一層浮き彫りになった。

驚くべきことに、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)と国連気候変動枠組条約(UN-FCCC、1992年)は、「気候変動」について異なる定義をしてきた。

IPCCは気候変動を次のように定義している。

「気候の状態の変化であり、その特性の平均値および/または変動性の変化によって(例えば統計的仮説検定を用いて)見分けることができ、かつ通常は数十年以上という長期にわたってその状態が継続するものである。気候変動は、太陽活動周期の変動、火山噴火、大気組成や土地利用における持続的な人為的変化といった外部要因によるものと自然の内部プロセスによるものの両方のケースがある。」

つまりIPCCの下では、気象の統計上の変化は、その原因にかかわらず、すべて気候変動なのである。

対照的に、国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)は、気候変動についてはるかに狭く、科学的には正確でない定義を採用した。

「[A] 地球の大気組成を変化させる人間活動に直接的または間接的に起因するものであって、かつ、同時期に観測される自然由来の気候の変化とは別に生じる気候の変動。」

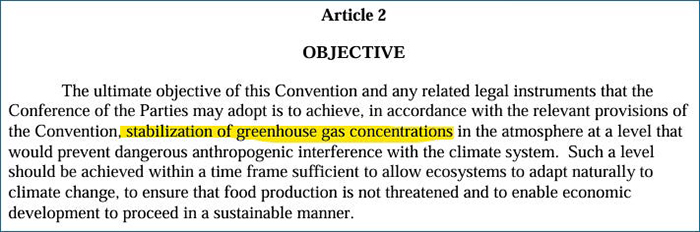

Article 2 of the UN Framework Convention on Climate Change.

したがって、国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)において、「気候変動」として数えられる気象統計の変化は、大気の組成を変える人間活動に起因するものに限られる。「大気の組成を変える人間活動」とは、UN-FCCC第2条に明記されている通り、温室効果ガスを指す。

もし来年、太陽の明るさがほんの少し強くなり、今後半世紀にわたる気候の混乱と地球規模の気象現象の大きな変化を引き起こした場合、IPCCの定義では気候変動となるが、国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)の定義では該当しない。奇妙に聞こえるかも知れないが、実際、奇妙なのだ!

国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)の限定的な気候変動の定義のもと、気候政策は温室効果ガスの排出量や大気中濃度といった直接的指標から、地球平均の地表温度を重視する方向へ転換してきた。そして2015年の国連気候変動枠組条約パリ協定はまさにそう規定した。

パリ協定は具体的な温度目標に焦点を当て、以下の目標を掲げている。

「地球の平均気温上昇を産業革命以前の水準から2℃を大幅に下回る範囲に抑え、さらに気温上昇を産業革命以前の水準から1.5℃に制限する努力を追求すること。これにより気候変動のリスクと影響が大幅に軽減されると認識する。」

温室効果ガスから地球平均気温への焦点の移行は、地球気温の統計的変化の原因となる唯一の要因は温室効果ガスであるという信念に基づいて行われた。したがって気温は代替指標(プロキシ)として機能し得ると考えられたのである。

2017年、Carbon Briefは気温と温室効果ガス排出量が気候変動の代理指標である理由を次のように説明を試みている。

「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書によると、1950年以降に観測された温暖化のほぼ100%が、人間の排出活動と活動によって引き起こされている... 1850年以降、長期的な温暖化のほぼ全てが温室効果ガスの排出やその他の人間の活動によるものだと説明できる。」

2015年のパリ協定における議論では、温室効果ガス濃度と地球の気温は単なる相互に置き換え可能な関係にあるという前提が基になっていた。

これに対し、気候変動運動家の主張は近年、排出量だけでなく人間の潜在的可能性と持続的幸福感を高める指標としても地球表面温度を重視する方向にシフトしている。その論理は単純だ-気温が低いほど良く、高いほど悪い。

例えば以下である。

Katheryn Hayhoe:「科学は、気温上昇が0.1度上がるごとに重大な影響が生じると示している。私たちが排出する二酸化炭素1トンごとに結果が生じる。」

Zeke Hausfather:「1.5℃目標は理想的だが、1.6℃、1.7℃、1.8℃の世界でも人類は生存し、ある程度繁栄できる。」

Rob Jackson:「1.5℃を超えることは社会的・経済的『混乱』を意味する…1.5℃前後では、0.1度ごとの差が重大な意味を持つ。」

数日前、気候政策の専門家から「パリ協定の1.5℃目標を達成できなくても世界の終わりではない」と聞いたNew York Times誌のEzra Kleinは次のように戸惑いを表明した。

「『どの0.1℃でも大きな問題だ』という発言と、『私たちは数十年にわたって、科学的な根拠なく皆さんの恐怖を煽り、行動を急がせてきた。だが我々はいま、行動が遅れているので、あまり心配しなくてよい』という2つの発言の区別が、私にはつかない。」

新たな研究は、温室効果ガス排出量を地球の気温と同一視し、地球の気温を人間の繁栄と同一視する論理にさらなる疑問を投げかけている。

Exeter大学のPeter Coxによれば、今世紀における地球温暖化の大部分は温室効果ガスによるものではなく、主に二酸化硫黄による大気汚染の減少によるものだとして次にように述べている。

「2001年以降の地球温暖化の3分の2は、[二酸化炭素]の増加ではなく[二酸化硫黄]の削減によるものである。」

最近発表された論文-Samsetら2025年-も同様の結論を述べている。

「東アジアの硫酸塩排出量が時間とともに75%減少したことで、温室効果ガスによる温暖化の実態が部分的に明らかになり、地表温度変化の空間的パターンに影響を与えている。わたしたちは、0.07±0.05℃という急速に進行する世界平均の気温上昇を明らかにした。これは2010年以降の地球温暖化速度の上昇を主に駆動するのに十分なものだ」。

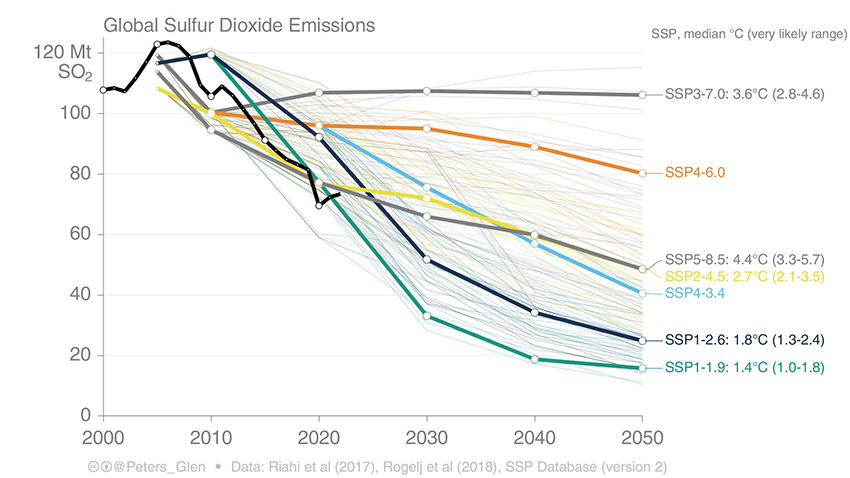

二酸化硫黄排出量の減少傾向。出典:Glen Peters, CICERO

上記の図は、二酸化硫黄の排出量が過去数十年間でIPCCのほとんどのシナリオをはるかに上回る速度で減少していることを示している。今世紀中にさらに減少すると期待できるだろう。これらの今後の排出減少は、地球の平均気温上昇をもたらすことになるだろう。

大気汚染が温室効果ガスによる温暖化を相殺する事実は、科学文献やIPCCにおいて長年理解され、深く議論されてきた。しかし、大気汚染削減による温暖化が気候政策に与える重要性については、十分に議論されてこなかったようだ。

例えば、Zeke Hausfatherは地球温暖化について次のように説明している。

「現在、約0.5℃の温暖化がエアロゾルによって「隠されている」。硫酸塩やその他のエアロゾルによる冷却効果がなかったら、現在の地球の気温は産業革命前比で約1.4℃上昇しているどころか、すでに約2℃近くまで上昇していたはずである。」

これは、温室効果ガスの温暖化への影響により、パリ協定の1.5℃という温度目標が既に超過したことを意味する。大気汚染削減のさらなる進展は、世界を協定の2℃目標を超えて押し上げることとなるであろう。したがって、国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)とそのパリ協定を支持する立場からすれば、汚染削減は条約目標達成の障害となるのである。

地球の平均地表温度変化には、温室効果ガス以外にもさまざま要因が影響している。つまり、国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)が温室効果ガスを唯一の気候政策の調整手段と位置づけている以上、温度目標に焦点を当てた気候政策は必然的に矛盾を来すことになる―この点を私の父は何十年も主張してきた。

大気汚染の削減が全体として温暖化を招くという事実は、科学文献において長年議論されてきた。例えば、IPCCによる温暖化の長期予測は、将来の二酸化硫黄排出量の大幅な削減に関する仮定とモデリング能力の変化により、第2次(1995年)評価報告書から第3次(2001年)評価報告書にかけて大きく上方修正された。2005年、Smith et al. は、1990年というごく最近まで、大気中の温室効果ガスの蓄積による放射強制力の増加のほぼ全てが大気汚染によって相殺されていたと主張している。

しかし、政策との不整合ははるかに深いところまで及んでいる。

一方、Hausfatherは、大気汚染の削減によって引き起こされる気温上昇は、総合的には「良いこと」だと次のように主張している。

「エアロゾル排出量とその結果としての気候冷却効果の両方を急速に削減している。最も重要なエアロゾルである二酸化硫黄(SO2)の世界排出量は、2000年代半ば以降40%減少した。中国では同期間に二酸化硫黄排出量を70%以上削減した。これは良い傾向である。二酸化硫黄はPM2.5の主要な前駆物質であり、屋外大気汚染による世界中の数百万人の死亡原因となっているからである。」

この論理に従えば、どうやらある程度の温暖化は許容できるということらしい。

「地球の気温が0.1度上昇することは問題である」というのではなく、「0.1度の上昇に伴う利点が、それを回避するためのコストよりも大きい場合を除き、0.1度の上昇は問題である」というものである。

キャッチーさは劣るが、正確さは増す、といったところか。

大気汚染の削減にはコストも伴うが、多くの利益もある。ただし気候政策の文脈でこの事実を認める際には注意が必要だ。なぜなら化石燃料の燃焼も、コストが伴う一方で、同様に多くの利益をもたらすからだ。

国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)の気候変動に対する狭い定義と、温室効果ガス排出量に偏った近視眼的な政策焦点が、Mike Hulmeが「気候還元主義」と呼ぶ現象を助長している。すなわち「あらゆる社会的・経済的・生態学的現象の支配的な説明は、人間が引き起こした気候変動であるというイデオロギー-揺るぎない信念」である。

国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)は還元主義をさらに推し進め、「人為的な気候変動」を温室効果ガス排出に関連する変化のみに限定している。もしも温室効果ガス排出量という大きな調節つまみが、ただ一つの政策手段であるならば、不可避的にそれだけに特に焦点があたることになるのだ。

気候政策は、誤った科学と誤った政策によって政治的な行き詰まりに陥ってしまっている。誤った科学は、国連気候変動枠組条約(UN-FCCC)の気候変動についての定義にある。これは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の科学的に正確な定義と矛盾している。誤った政策は、地球平均気温を人類の繁栄の代用指標として用いることによって、費用便益分析が不必要あるいは政治的目的に役立たないとすることに起因している。

Hulmeはこう主張している。

「1.5℃(あるいは2℃)を超える温暖化シナリオの中には、この閾値を超えない未来よりも望ましい未来が存在する。」

気候政策では、この議論を真剣に受け止めることを随分と先延ばしにしてきてしまった。