森林の多面的価値をどのように評価し活用していくのか

森 章

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

私たちは森林に囲まれた豊かな国土に暮らしています。その森林からは、さまざまな恩恵、自然の恵みとしての生態系サービスを得ています。森林に期待する役割としては、まず木材生産が想起されることが多いと思います。しかしながら、木材生産に限らず、水源涵養、土砂災害防止、生物多様性の保全、炭素の吸収と貯蔵、さらには教育・健康・文化的価値まで、多面的な恩恵を森林は社会にもたらしています。しかし政策や事業評価の場では、これらの機能が個別に扱われ、全体像としての価値が見えにくくなってきました。

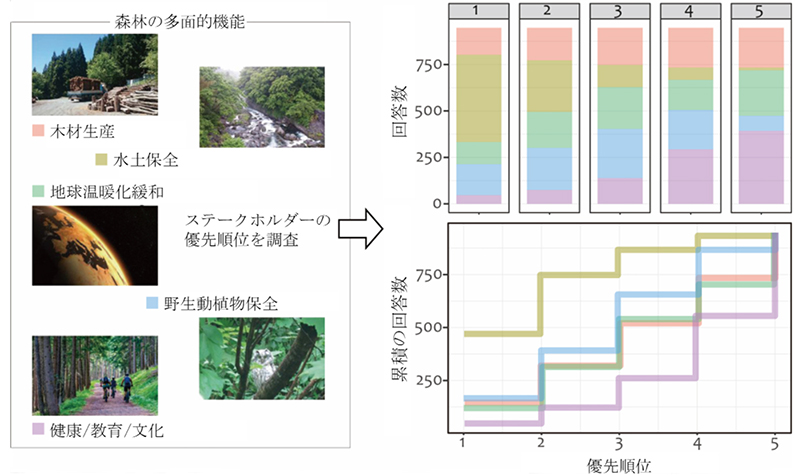

私たちが近年実施した全国的な専門家アンケートでは、その現状が浮き彫りになりました。たとえば、研究者、林業関係者、行政職員など立場の異なる回答者の間で最も重視されたのは「水土保全」でした。急峻な国土をもつ日本では、豪雨・土砂災害のリスク低減が共通の最優先事項となっているのです。次いで、野生動植物の保全、木材生産、地球温暖化緩和、教育・文化が挙がりました。ここから見えてくるのは、単一機能ではなく多面的価値を束ねて最適化する視点の必要性です。

木材生産、いわゆる林業に主に関わる専門家でさえ、木材生産よりも他の機能性を重視している場合も多いことが分かりました。とくに、生物多様性保全を重視する回答が多く、森林の炭素吸収を介した気候変動緩和よりも重視されていることが特徴的でした。現在、国連生物多様性条約における国際目標として2030年ターゲットと2050年ゴールがあります。前者のうち、2030年までに陸と海の30%を保護下に置くといういわゆる「30by30」目標が特に注目されています。保護区の拡大が生物多様性の維持に加え、森林の一次生産性や炭素隔離能力を押し上げる効果が期待されています。しかし同時に、気候変動の進行がその効果を削ぐ可能性も明らかになってきました。温暖化や極端現象の増加が、保護区内の生態系構造や機能を変化させるためです。したがって、生物多様性保全と気候変動緩和は、二つの別個の目標ではなく、同時に達成しなければならない表裏一体の課題です。

環境政策では、欧州が先行している事例が多く、政策やビジネスにおけるさまざまな枠組みが生まれています。しかしながら、フィンランドやスウェーデンのような森林国もあるとはいえ、環境政策をリードする英国、オランダなどの多くの国々は、必ずしも森林率が高いわけではありません。むしろ日本人から見ると相当に森林がない印象です。日本でみられるような原生的な森林もほぼ残っていません。また、森林政策が盛んなドイツでも、気候変動に比べて生物多様性への関心は同等に高いとは言えません。温暖化影響の顕在化、特に旱魃に伴う樹木の枯死、森林撹乱の増加などが危機感を高めていることは、欧州各国で共通して認識されています。一方で欧州では、森林の育む生物多様性や数多の機能性が、必ずしも尊重されているわけではないことを個人的には感じています。

大径の枯死木が多く見られる日本の天然林.欧州の森林は若く、人の施業管理の影響により、枯死木が森林であまり見られません。欧州では、その結果として生物多様性の低下、炭素循環の変化などの問題を引き起こしています。

では、日本の森林政策はどのように森林の多面的価値を活かせばよいのでしょうか。第一に、成果指標(いわゆるKPI)を「水土保全」「生物多様性」「炭素(吸収・貯蔵)」「地域便益」という多機能バンドルで設定することも考えられます。たとえば、治水機能は流量変動や土砂移動量、生物多様性は複数のコア指標による定量化、炭素は短期吸収量と長期貯蔵量を考慮して評価する、といった具合です。第二に、コア地域、緩衝帯、生産林(経済林)を組み合わせたゾーニングの再設計が必要です。流域単位での回廊形成は、生態系の連結性を保つと同時に、防災上も重要です。森林が河川や海に与える影響も考慮するべきです。第三に、森林環境税などの財源配分を、これら複数KPIの達成度に応じた成果志向型に転換します。単年度予算消化ではなく、長期的な機能維持に資金が流れる仕組みが不可欠です。第四に、モニタリングの高度化です。衛星やドローンによるリモートセンシングと地上調査に加え、地域住民が参加できるAIデバイスを組み合わせることで、低コストで継続的な評価が可能になります。最後に、研究・政策・実務の共創サイクルを制度化し、施策実施→効果検証→改善の反復を現場と政策の両面で支えます。

森林は、災害に強い地域づくり、気候危機の緩和、生物多様性の維持、そして地域文化の継承を同時に支える基盤です。その多面的価値を束ねて最大化することは、未来の日本社会の持続可能性に直結します。いま必要なのは、どの機能を取捨選択するかではなく、どの機能束をどの場所で最適化するかを決める戦略です。多様性と気候の好循環を設計に組み込み、日本の森林政策を次のステージへと進めることが求められています。

北方性から亜熱帯性まで、さまざまな森林を有するわが国の国土の価値を再考する必要があります。

参考

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20250306.html

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20240903.html