気候における自然変動の大きさを忘れてはならない

印刷用ページロジャー・ピールキー・ジュニア

監訳 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はロジャー・ピールキー・ジュニア

The Underappreciated Importance of Climate Variability: A graph that changed how I think about extreme weather and climate, The Honest Broker, 2025.5.6

https://rogerpielkejr.substack.com/p/the-underappreciated-importance-of

を許可を得て邦訳したものである。

アダム・ファン・ブリーン、1611年作。

凍ったアムステル川でのスケート。

気候に関する最も広範な誤解の一つは、気候に関する論文を発表している人たちですら、測定された気候変数に長期的なトレンドがあれば、それはIPCCが定義するところの気候変動を意味する、と信じていることである。実際には、「長期的」とは数十年分の観測に過ぎないことが多い。

観測データの傾向には、気候の変動を示すものもあれば、示さないものもある。極端な気象に関しては、その違いを見分けるのは容易ではないのだ。この投稿ではその理由を説明する。

IPCC AR6では、気候の変動を検知するには、そのトレンドが単に自然変動(訳注:本稿ではclimate variabilityを自然変動と訳する)によるものではないという確証が必要だとして次のように説明している。

「ある気候の変動が観測で“検出”されるのは、内部変動(訳注:大気や海洋の振動など、自然の変動のこと)のみに起因して偶然に発生する可能性が小さいと判断された場合であり、例えばそれは10%未満といった具合である。」

どのような気候指標に関しても、内部変動を定量化することは困難であり、通常は複数の有効な解釈が成り立つ。この難題に重畳しているのは、内部変動自体が人間的要因、特に温室効果ガスの排出に影響されているという事実である。

あるトレンドが気候の“変化”であると信じる根拠となる一般的で単純な仮定は、対象となる変数の統計的な定常性、つまり、時系列の様々な統計的性質(平均、標準偏差、傾きなど)は、人為的な影響が無い限り、時間の経過とともに変化することはないだろう、というものだ。

このような仮定は、明らかに、”変化”の検出とその帰属をより単純にしてくれる。加えて、その基礎となる定常性の仮定の下では、気候変動の指標についての観測の時系列をより長くすることは有用かもしれないが、必ずしも変化の検出には必要ではなくなる。例えば、熱帯低気圧の観測の記録が50年間である場合、基本的な統計量に定常性があると仮定すると、それ以前の50年間の熱帯低気圧の統計量は同じであると予想することになる。そして、最近50年間の熱帯低気圧の指標にトレンドがあれば、それは何らかの気候の“変化”が検出されたことを示すことになる。

もちろん、熱帯低気圧に関連する内部変動を完全に説明するには、50年間の観測では不十分であることは言うまでもない。しかし、気候の変化を示すトレンドを50年間のデータで結果を示した研究は日常的に発表されており、しばしばそれよりもはるかに少ない観測期間のデータで発表されていることも事実である。

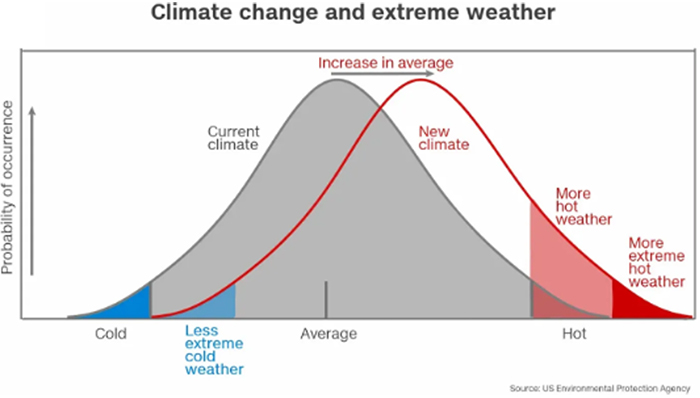

この”定常性の仮定”は、アメリカ合衆国の環境保護庁が公表した以下の図に示唆されている。この図は、気候変動に関する専門家が、気候変動がいかに極端な現象の発生確率を増加させるかを説明する際によく使われるものである。

出典:US EPA

この図は、温室効果ガスの排出によって、気温の分布が右(赤い曲線)にシフトしたベル型の曲線分布であることを示しており、それに対応して異常気象が多く発生することも意味する。しかし、気候の現実は、“人間の活動の影響によってシフトする単純な固定された”ベル曲線”よりもはるかに複雑である。なぜならそれは人為的影響の有無にかかわらず、時間とともに変化するからである。

シンプルで直感的ではあるものの、この図は根深い誤解を招く。

というのは、上図の「現在の気候(current climate)」という表現は、多くの場合、あまり正しく認識されていないからだ。この概念は、1日の最高気温が40℃を超えたり、記録的な洪水が発生したりするなどの、様々な異なる現象が予想される可能性に対する認識を反映したものである。従来、気候研究者たちは、「現在の気候 」を表すのに、直近の30年間のデータを用いてきた。

ところが、“現在の気候”は、そもそも30年以上の時間スケールでも30年未満の時間スケールでも変動している。IPCC AR6は、気候変動を次のように定義している(原文における強調部分は太字にて表示)。

「気候変動とは、個々の気象現象を超えたあらゆる空間的・時間的スケールにおける、所定の平均状態からの気候変動指標の偏差(極端な気象現象の発生などを含む)である。変動には、気候システム内部のプロセスの変動に起因する内在的なもの(内部変動)と、自然または人為的な外部強制の変動に起因する外因的なもの(強制変動)とがある。」(訳注:人為的な外部強制とはCO2等の温室効果ガスによる温室効果を指している)

さてここで、典型的には、特定の変数に関連する”現在の気候”は、その変数の観測によって定義される。しかし、”現在の気候”を適切に定義するためには、どの程度まで過去に遡って観測する必要があるのだろうか。

ここでの問題点を詳しく例を挙げて説明しよう。

1997年、私が国立大気研究センターのポスドク研究員として異常気象を研究していたときのことだ。ミネソタ州とノースダコタ州の北部のレッドリバー沿いで大洪水が発生した際、私はアメリカ国立気象局から指名され、災害評価チームの一員となった。多くの点において、このときの経験は私のキャリアを大きく変えるものだったと言える。

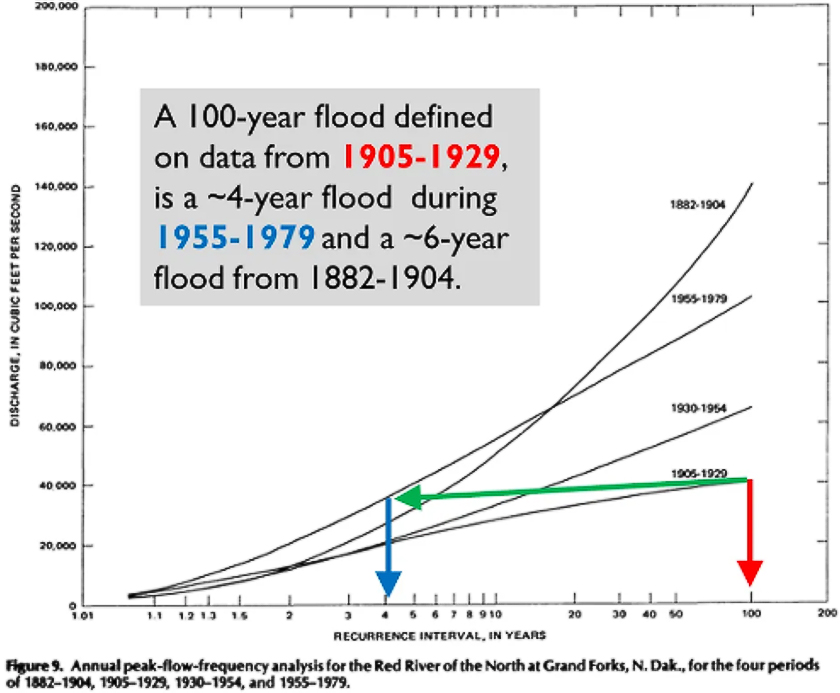

災害調査の後の研究で、私は1984年の米国地質調査所の報告書に出会った。それは、気候の変化とは何かということに対する私の理解を変えるものだった。下の図(注釈付き)はその報告書から引用したものである。

1905-1929年のデータから計算された100年洪水(100年に1度の洪水)は、1955-1979年のデータから計算された4年洪水であり、1882-1904年のデータから計算された6年洪水である。

出典:USGS、1984年。

注:矢印や テキストボックスは下記に記したように私が付け加えたものである。

上の図は、グランドフォークス(ノースダコタ州)のレッドリバーにおける流量の再現期間を示している。縦軸は流量、横軸は1882年から1979年までの間の、異なる4つの期間のデータを用いて推計した“流量の予想再現間隔(年)”を示している。再現期間100年とは「100年洪水」に相当し、年間1%の確率で発生すると予想される洪水である。

私はこのグラフから2つの衝撃的な結論を得たことを覚えている。

第一に、定常的な”洪水再現期間”という概念自体が、長期にわたっておきる著しい気候変動の中ではほとんど意味をなさない、ということである。洪水再現期間曲線を作成するために97年間の全記録を取ったとしても(グラフの4つの曲線のちょうど真ん中を通る線をイメージしてほしい)、この期間の全ての年の年間洪水リスクを表すことはできないだろう。

そして第二の結論は、変動性が存在する場合、“ある変数のトレンド”と“その変数の統計値の変化”を取り違えるのは非常に簡単だということだ。つまり、IPCCの言葉を借りれば、自然変動と気候変動を混同してしまうということだ。

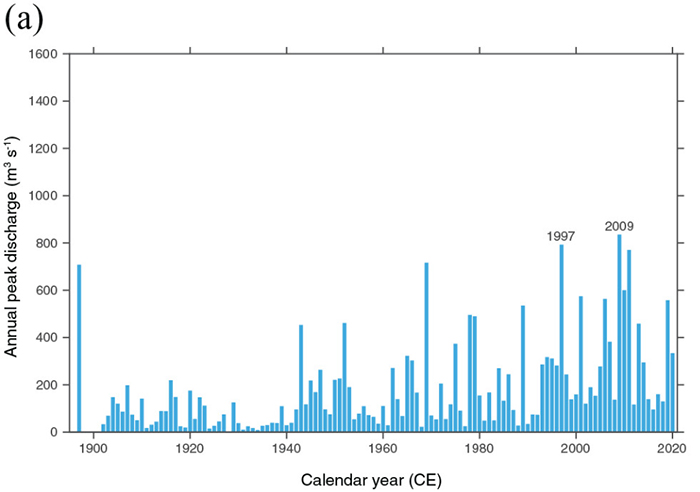

さらに詳しく説明しよう。1897年から2020年までの、ノースレッドリバーのファーゴ(ノースダコタ州)での流量観測の時系列全体を見ると、明らかに増加傾向にある。

1897年から2020年までのノースレッドリバー、ファーゴにおける洪水の最高水位。

出典:St. George et al. 2021.

この場合、IPCCが定義するところの洪水についての変動が検出されているのだろうか?

それはイエスでもありノーでもある。

このトレンドは事実である。ノースレッドリバーで大洪水が発生する可能性は、過去30年間で、20世紀の最初の30年間と比べて明らかに高くなっている。

Hirsch (2011)において、この時系列の変化は次のように説明されている:

「この結果を見れば、洪水は時間の経過とともに増加しており、温室効果ガスの増加が洪水増加の原因であるという仮説と矛盾しないと結論づけるのは簡単である。」

この解釈では、IPCCの“検知および帰結”の枠組みと“極端な現象の帰属”の手法の両方において、図のデータは気候の変化を表すものとして扱われ、人為的な気候変動と関連づけられることになる。

ところが、問題はそう簡単ではない。

というのは、1790年から2011年までというさらに長い期間にわたる洪水の記録を見ると、1897年以前にも過去1世紀での最大の洪水を上回る洪水が多数発生していることがわかる。この記録を見ると、最近の最大の洪水は、相対的に小さくなっている。

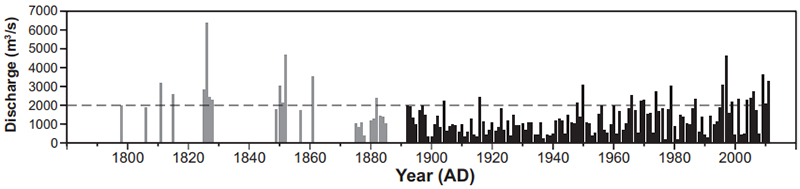

ウィニペグのレッドウッド橋における1790 年から2011 年のレッドリバーの最高流量の記録。

過去の記録から推測される洪水(グレーの棒グラフ)と、水位測定から得られた洪水(黒の棒グラフ)を含む。

出典:Brooks and St. George 2015.

このノースレッドリバーにおける長い時系列を検討に加えるとどうなるか、Hirsch(2011)は次のように説明している。

「. …わたしたちは非常に異なる、より複雑な状況を得ることになる。. . 洪水発生件数は経年的に増加しているが、そのパターンはもはや大気中の温室効果ガスの増加によるものという仮説とは一致しない。19 世紀における高い値が、その仮説と矛盾しているのである。実際、この場所には洪水に関して2つのパターンが存在すると考えることができる。ひとつは1900年から1941年にかけての谷であり、もうひとつは1900年以前と1942年以降の山である。より長い期間のデータが無ければ、このデータは温室効果ガスによる洪水規模の増加傾向を強く支持するものであると簡単に結論づけることができたが、そのようなデータがあれば、何十年という時間スケールで起こる急激なパターンの変化という、非常にもっともらしい他の仮説を受け入れなければならないことに気付かされる。このデータは、温室効果ガスによる影響が重要な要因である可能性を否定するものではないが、温室効果ガスが洪水規模に及ぼす影響を明確に示すものであると主張することは難しくなる。」

気候変動に関連する変数の統計的“定常性”の仮定は、気候に関連する政策や研究においてよく用いられる。

たとえば、米国政府の洪水政策への取り組みは、基準洪水(100年洪水、すなわち年間発生確率1%の洪水)という概念に基づいている。基準洪水という考え方は、1968 年に制定された洪水保険法に基づくものであるが、これによって全米のさまざまな場所における洪水リスクを同一条件で評価できるようになり、洪水被害の軽減のための費用便益分析を厳密に行うことができるようになったのである。

これは、全国の洪水リスクを比較するための直感的で創造的な方法である。しかし、基準洪水は、実際には、気候の振る舞いを精確に反映したものではない。

現実には、洪水統計の非定常性(少なくとも人間の生きている時間スケールにおいて)は、洪水基準が流動的な目標にすぎないことを意味する。この問題について、洪水に関する専門家は、長きにわたりはっきりと認識してきた(洪水基準に取って代わるものは出現していないが)。レスリー・ボンドは、20年以上前に、次のように説明している。

「特定の再現間隔の洪水流量を統計的に推定するためには、記録された全ての洪水流量が正確であり、その記録が、“記録期間”と“推定値を適用する期間”を通じて安定していることが必要である。つまり、1931年から1980年までの50年間の河川流量の記録があり、1%洪水の現在の推定値が30年間有効であるようにしたい場合、水文学、気象学、水理学の上でどれも1930年から2034年まで一貫して安定していなければならないのである。実際問題として、気象学上安定していると断言できるほど十分な過去の降雨データがあるわけではないし、都市化、森林伐採、農業、放牧、その他の原因によって変化していない流域は、世界中を見渡してもほとんどないのが現状である。」

先週発表された別の論文は、短い観測記録が、内部変動との関連で、トレンドやその原因について誤った結論を導く可能性があることを、より専門的な用語で次のように説明している。

「ACC(人為的気候変動)のシグナルが、内部変動と比較して、いつ明確に現れるかをケースバイケースで調べることが重要である。ACCシグナルは、気温の極端な変動については、世界のほとんどの地域で出現していることが知られているが、降水量のような変動幅が非常に大きい変動要因については、必ずしも当てはまるとは限らない。それため発現時期は、原因究明の結果を議論する際に常に考慮されるべき要素である。私たちの調査結果は、GMST(世界平均地表気温)と局地的な極端現象の関係を否定する証拠となるものではないが、分布関数を記録に当てはめる際には、内部変動を考慮する必要があることを示すものである。」

以前の投稿で私は、気候変数のトレンドの検出における発現時期の重要性と、気候の変化を示すトレンドの検出を主張する際に自然変動を無視することの危険性について説明した。

Hirsch (2011)は、データからトレンドを見てはいけないと警告しているが、むしろ以下に示すように、私たちはより複雑なシステムのほんの一部しか見ていないのだと言える。

「長期的・持続的な変動と人為的要因によるトレンドは非常に混同されやすい。Hurst(1951)は、何年も前に“持続性”について説いている。雨の多い年は雨の多い年に続く傾向があり、乾燥した年は乾燥した年に続く傾向がある、というのはごく自然なパターンである。Mandelbrot and Wallis (1969)は、長期的な持続性を示す確率過程の一例である『フラクショナルノイズ』の概念を導入した。Mandelbrot and Wallis(1969, pp.230-231)は、フラクショナルノイズの知覚的に顕著な特徴は、そのサンプル関数(時系列データ)が、“トレンド”や様々な周波数の“周期的変動”を含む、あらゆる種類の驚くほど豊富な “特徴”を示すことであると指摘している。また、Matalas (1990)は、トレンドと”持続性”を区別する問題について、『…短期的なトレンドは、長期的にはゆらぎの一部でしかないかもしれない』と述べている。近年、エルニーニョ、太平洋十年規模振動、大西洋数十年規模振動のような準周期変動、さらには氷河期についても多くのことが分かってきた。私たちは、これらの海洋と大気が関連した振動が、水文学に大きな影響を与える可能性があることを知ったのである。また、これらの現象はまだ我々の予測能力の限界を超えていることもわかっている。このような長期的な持続性の原因について学んだことを踏まえると、私たちは、数十年にわたって再生するパターンを見て、それをトレンドと呼ぶという罠に陥らないよう、細心の注意を払う必要がある。」

IPCCが異常気象のほとんどの指標についてトレンドの検出を達成できず、今世紀中に検出できる見込みもないとした主な理由は、観測された自然変動に比べて、モデルによる予測が示すトレンドが小さいことによる。

このことは、人間が気候システムや極端な事象に影響を及ぼしていないとか、そのような影響は重要ではないということではない。また、緩和策や適応策を忘れるべきだと言っているわけでもない。

はっきりしていることは、気候というものは、わたしたち人類が認識している以上に自然に変動しやすいということだ。トレンドを特定しそれに因果関係を見出そうとするあまり、「気候変動において人間が果たす役割が何であれ、我々がこれまで観測してきたよりもはるかに幅広い可能性に対して頑健にならねばならない」、という事実を曖昧にしてはならない。