「製造業の復権」 ―したたかな温暖化対策をー

小谷 勝彦

国際環境経済研究所理事長

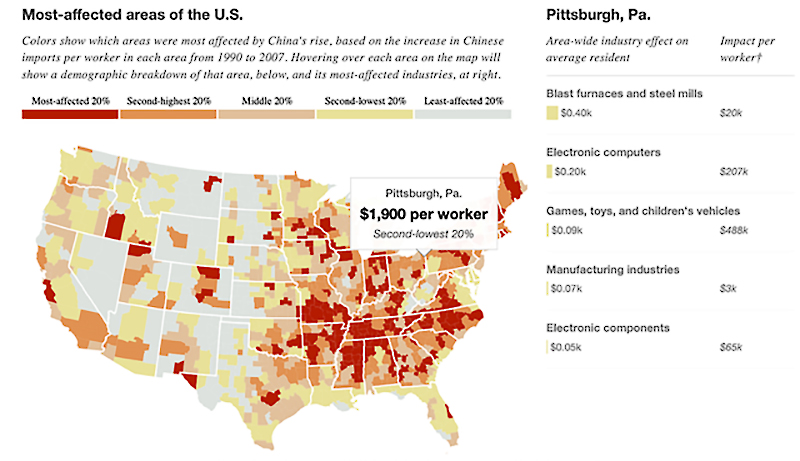

China Trade Shock

米国MITのDavid Autor教授が、「2001年、中国のWTO加盟以降、中国製品の輸入によって米国製造業が大打撃を受け、1990ー2007年で、中西部ラストベルトで、200万人の失業者が出た。米国は、”China Shock II ” を防ぐ産業政策を打たなければ、1億2千万人の製造技術者を有する中国によって、Boeing, GM, Appleも失うかもしれない」と警告している。

(因みに米国の製造技術者は1.3千万人)

(出典:”China Trade Shock” The Atlantic (2025.4))

図1は、ペンシルバニア州ピッツバーグ(中国の輸入で打撃を受けた地域の一例)における鉄鋼、コンピュータ産業への影響を示している。失業に関しても、白人、高卒者に特に打撃があったと述べている。

中西部ラストベルト(図1の色の濃い地域)を中心に米国製造業が疲弊し、トランプの大統領選勝利につながったのだろう。

米国はIT以外の製造業に投資してこなかった

1984年、私がコーネル大学のビジネススクールを卒業する時、MBAの人たちは金融業等に就職し、製造業に行く人は極めて少なかった

当時のアメリカの鉄鋼、自動車は苦境に喘いでおり、これが日米貿易摩擦となっていた。

その後も、資本家は、ニューヨークのウォールストリートとシリコンバレーのIT産業という投資収益性の高い分野に投資し、ラストベルトの製造業にはお金が振り向けられなかった。

今回の日本製鉄のUSスチール買収は、日本の技術と資金で米国鉄鋼業を再生させる取り組みとなるかもしれない。

一方、我が国の製造業は、安泰だろうか?

トランプの自動車、鉄鋼等に対する高率関税は、輸出立国日本にとって、極めて憂慮すべき事態である。

石油・ガス等の資源輸入のためには、自動車を中心にした製品輸出が必要であるが、この構図が成立しなくなれば、日本経済にとって極めて危険である。

「2050年カーボンニュートラル」は世界的なコンセンサスか?

温暖化問題に関して、「2050年カーボンニュートラル」が世界的なコンセンサスであるが、トランプ政権はパリ協定から離脱を表明している。

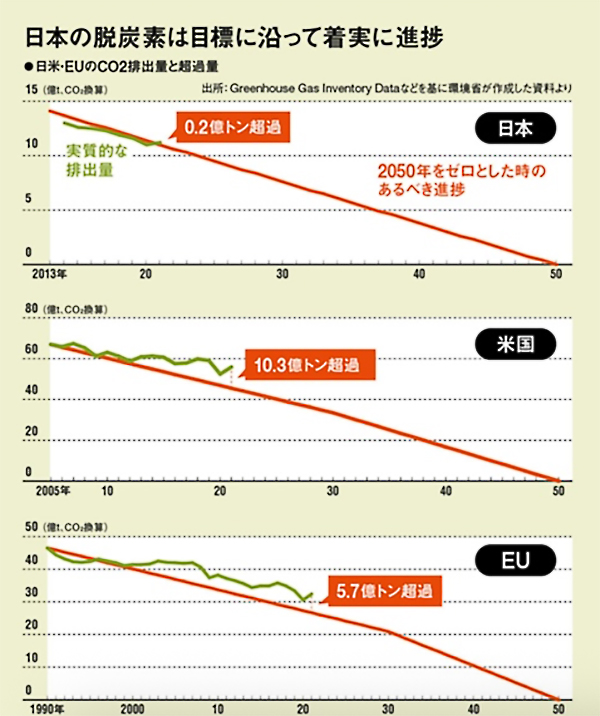

世界各国も、表明しているスケジュールから大きく乖離しており、日本だけがオントラックとして自画自賛している。

昨年、EU各国を訪問した時、「2050年カーボンニュートラルの達成は可能か?」と質問した時に、温暖化対策担当者の歯切れは悪かった。

ロシアのウクライナ侵攻以降、ヨーロッパの関心は、カーボンニュートラルよりも、エネルギーの安定供給に傾いている。

水素に関しても、供給面でのコストの問題と、需要面で不安を述べる有識者が多かった。

鉄鋼業最大手のアルセロール・ミッタールも、アニュアルレポートで、「2050年カーボンニュートラルの達成に不確実性」と述べている。

出典:AlcelorMittal Sustainability Report2024

https://corporate.arcelormittal.com/media/3fwar2wu/2024-sustainability-report.pdf

したたかな温暖化対策を

我が国の温暖化対策は「成長に資する温暖化対策」と謳っているが、これまでの計画に対するオントラックの実態は、製造業の海外生産移転の結果とも言える。

出典:「エネルギー多消費産業の日独衰退と中国躍進」

(慶應大学産業研究所・野村浩二教授の論考)

https://ieei.or.jp/2024/07/nomura_20240730/

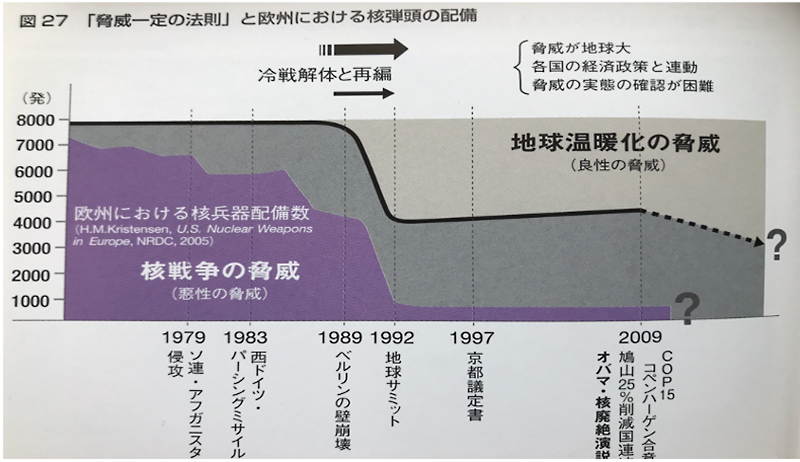

1992年のリオ宣言以来の温暖化対策は、冷戦終了に伴う、「核戦争の脅威」がなくなったことに伴う「新しい温暖化という脅威」の時代の到来であった。

ロシアのウクライナ侵攻、トランプの高関税政策と、世界の「温暖化対策の平和な時代」が終わろうとしている

「2050年カーボンニュートラル」の旗印は下ろせないまでも、本気で信じてしまわない「したたかさ」を持つ時代が来たのかもしれない。