デュポン社のPFOA裁判 -C8科学委員会の巨大な遺産と日本への影響- その-2

唐木 英明

東京大学名誉教授

2. 日本への影響:食品安全委員会への誤解に基づく批判

C8科学委員会の認定は、その後の科学的、法的、そして規制上の議論に、極めて大きな影響を与えた。それは、委員会の結論が科学的な因果関係の証明と誤解されて、多くの人が「PFOAなどすべての有機フッ素化合物(PFAS)は健康に悪影響がある」と信じたことである。そのような状況のなかで、日本の食品安全委員会だけが、純粋に科学的な判断に基づいて、PFASのヒトに対する健康影響を認めなかった。これに対して、その判断は世界の風潮とは違うとして、一部の人から批判の声が上がっている。それでは、食品安全委員会の評価をどのように考えるべきだろうか。

この問題を理解するために、三つの概念、「ハザード特定」と「リスク評価」と「リスク管理」を厳密に区別する必要がある。ハザード特定とは、ある物質が、原理的に健康への有害な影響を引き起こす「能力」を持っているかどうかを評価するプロセスである。これは質的な評価であり、「その物質は発がん性があるか?」という問いに答えるものであり、暴露量や発症の確率は考慮されない。他方、リスク評価は、特定の条件下(特定の暴露量、期間、経路)で、実際に健康被害が生じる「確率」とその「程度」を定量的に評価するプロセスである。そしてリスク管理は、リスク評価結果を踏まえて、リスク低減対策を実施することである。

犯罪捜査に例えると、ハザード特定とは、アリバイを調べることである。もしアリバイがあれば被疑者のリストから削除するが、もしアリバイがなければ、リストに入れる。次の段階は、被疑者が犯人なのかを特定するために、さまざまな証拠を集める犯罪捜査(リスク評価)と、量刑を決める刑事裁判(リスク管理)である。ここで十分な証拠が集まれば、犯人であるという判決が出され、量刑が決まる。問題は、十分な証拠を集めることは難しく、判断が困難な場合である。多くの場合、「疑わしくは罰する」ことになり、「疑わしくは罰せず」という結果は少ない。

この「ハザード特定(アリバイの有無)」と「リスク評価(犯罪の証拠)」と「リスク管理(量刑の判決)」という三つの異なるレンズを通して、C8科学委員会の遺産を再検証することで、同じ科学的データが、異なる評価の枠組みや政治的状況の下でいかに多様な解釈と政策を生み出すかを明らかにし、PFAS問題をめぐる複雑な科学的・社会的状況を俯瞰する。

2.1 ハザード特定:IARCによる発がん性分類

ハザード特定を行う機関の一つが、世界保健機関(WHO)の専門機関である国際がん研究機関(IARC)である。PFOAの発がん性に関するIARCの評価は、この10年で大きく変化した。2014年にIARCはPFOAを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある(グループ2B)」に分類していた。これは、ヒトにおける発がん性の証拠が「限定的」であり、動物実験での証拠も「限定的」と判断されたためである。この段階では、PFOAがヒトのがんの原因であると断定するには、証拠が不十分と見なされていた。

その後10年近くにわたって新たな科学的知見が蓄積されたとして、2023年11月、IARCはPFOAの分類を「ヒトに対して発がん性がある(グループ1)」へと一気に引き上げた。ヒトにおける腎臓がんと精巣がんに関する疫学的証拠は依然として「限定的」であるものの、動物実験などの証拠が「十分」と判断したのだ。

グループ1には、たばこ、紫外線、アルコール飲料、加工肉(ハム、ソーセージなど)、塗装業、家具製造、アスベストなどが含まれる。これらは、アリバイがないからグループ1に分類されたのだが、だからと言って、有罪と判断することはできない。通常の生活においてPFOAががんを引き起こすのかについては、厳密な捜査が必要である。それを行うのがリスク評価である。

2.2 リスク評価とリスク管理 :現実の健康影響と現実的な基準

2.2.1 C8科学委員会の「関連の可能性」:法と科学の異なったリスク判断

C8科学委員会は、2005年に評価を開始し、結論を得るまでに足かけ7年以上かかったのだが、このように長期間を要した理由はいくつもある。最大の理由は、PFOAには摂取後短時間で症状が出現する急性症状がないこと、その健康影響は、あったとしても、慢性的で小さなものであること、相関が疑われた甲状腺疾患、潰瘍性大腸炎 、高コレステロール血症、妊娠高血圧症候などは、極めて一般的症状であった。これは有機水銀による水俣病、カドミウムによるイタイイタイ病、アスベストによる中皮腫のような特徴的な症状がないことを明確に示している。そのため、「この人の高コレステロールはPFOAのせいなのか、それとも加齢・肥満・食事のせいか?」という見極めが極めて困難だった。

さらに、PFOA汚染は1960年代に始まっているので、住民の中にはPFOAを数十年間摂取している人もいたことから、長期間の記録の調査が必要だった。このような事情は、C8科学委員会以外の疫学調査すべてに共通する問題でもある。

2.2.2 米国EPAのリスク管理:理想と現実と政治の狭間で

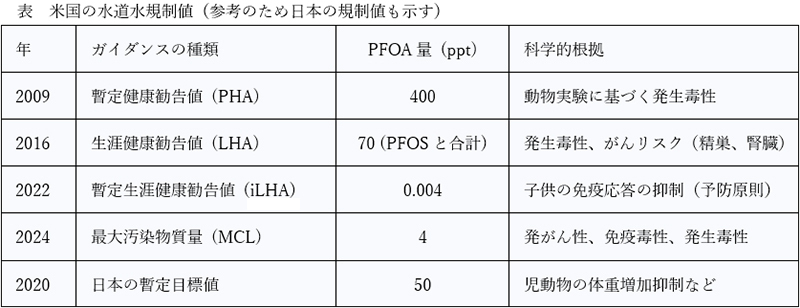

リスク評価とリスク管理の両方を行うのが米国環境保護庁(EPA)である。EPAは、飲料水中の汚染物質レベルを設定したのだが、表に示すように、2009年から22年の間に、基準が400pptから0.004pptに、10万分の1まで引き下げられた。この驚くべき変更は、単なる科学的知見の更新によるものではなく、リスク管理哲学と政治的意志のダイナミックな相互作用を物語っている。

EPAの考え方の基本は予防原則である。これは、科学的な不確実性があっても、深刻な損害の脅威があれば予防措置を講じるべきというリスク管理の指針であり、具体的な規制は、以下の3段階がある。

- 1.

- ゼロリスク(全面禁止):物質の有害性が極めて高く、代替不可能で不可欠な便益がない場合に選択される最も厳しい規制。

- 2.

- ALAPの法則(As Low As Practicable):「実行可能な限り低く」という、コストを度外視し、技術的な限界を追求する規制。

- 3.

- ALARAの法則(As Low As Reasonably Achievable):リスク低減の便益と社会的・経済的コストのバランスを取る、現実論的な規制。

PFAS問題の核心は、その「便益」があまりに大きいことに比べて、「リスク」が極めて不明確というアンバランスにある。半世紀前から使用されているPFASは、その特異な化学的安定性、熱・薬品への耐性、摩擦の少なさ、撥水・撥油性といった特性から、医療、航空宇宙・防衛分野などにおける「必要不可欠な用途」に加え、焦げ付かない調理器具や防水衣類など、私たちの生活の質を向上させる多くの消費者製品にも広く利用されてきた。PFASを全面的に禁止することは、これらの産業の停滞や、社会インフラの機能不全を招きかねないほどの甚大な影響を及ぼす。

一方で、PFASの最大の利点である「安定性」は、最大の欠点でもあり、自然界でほとんど分解されず、環境中に長期間残留し続けることから「フォーエバーケミカル」と呼ばれる。これらは食物連鎖を通じて生物の体内に蓄積し、ヒトの血中からも広く検出されている。ところが、このような深刻な環境汚染があるにもかかわらず、PFASによる重大な健康被害は見られず、ヒトへの健康影響は疫学調査によりいまだに研究中という、きわめて不思議な化学物質である。しかし、C8科学委員会の「関連の可能性」の判断と、IARCの「ハザード特定」による発がん物質への分類が大きな影響を与えて、PFASは極めて危険な化学物質と誤解された。

この「高い有用性」と「有害の可能性」の問題こそが、PFAS規制をめぐる議論を複雑にしたのだが、とりあえずの解決案として、国際社会は、リスクが便益を上回ると判断した特定のPFASと、社会機能の維持に不可欠なPFASとを区別するアプローチを取った。すなわち、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」に基づき、PFOSを2009年、PFOAを2019年、PFHxSを2022年に製造や使用を原則として禁止し、日本でも「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、同様の措置をとった。これは予防原則の中で最も厳しいゼロリスク対策である。

他方、1万種類以上存在するとされるPFASの中には、現代社会の基幹技術に不可欠で、現時点では代替が極めて困難な物質群が存在する。これらについては、「リスクは存在するものの、それを上回る社会的便益があり、かつ代替技術が存在しない」というリスク便益評価に基づき、規制の対象から除外され、あるいは特定の条件下での使用が許可されている。

PFOAの製造は2000年以後順次中止されたが、過去に排出されたPFOAが「レガシーPFAS」として環境中に残留しているため、その規制が必要である。2009年のオバマ政権下で、PFOAは400ppt、PFOSは200 pptという飲料水暫定健康勧告値(PHA)が初めて設定され、2016年にPFOAとPFOSと合計で70pptに厳格化された。その後の規制値の変更の歴史は、政治と科学が密接に絡み合ったプロセスであり、しかも、政治的にきわめて脆弱なプロセスであった。

第1段階:政治が後押しする理想論 – バイデン政権下の「予防原則」と「ALAP」

2022年にEPAがPFOAに対する暫定健康勧告値(iLHA)を0.004pptという極めて低いレベルに設定した決定は、バイデン政権の政策目標が「予防原則」と「ALAPの法則」の適用を強力に後押しした結果である。

1. 政治的触媒:バイデン政権の環境政策 2021年、バイデン政権は「PFAS戦略的ロードマップ」を発表した。このロードマップは、単なる研究計画ではなく、明確な政治的意志を示すものだった。その基本原則には、「科学に基づいた意思決定」や「汚染者責任の追及」と並んで、「恵まれない地域社会の保護を優先する」という環境正義の理念が掲げられていた。この政策は、PFAS汚染が有色人種や低所得者層のコミュニティに不均衡に集中しているという研究結果とも呼応している。つまり、政権はPFAS問題を行政の優先課題と位置づけ、強力な対策を講じるための政治的土壌を整えたのだ。

2. 科学的根拠と予防原則の発動 この政治的追い風の中で、子供のワクチンへの抗体応答の抑制といった、より低濃度でのPFOAの健康影響を示唆する新たな科学的知見が登場した。これらの知見には科学的な不確実性があったが、バイデン政権の「公衆衛生と環境正義を優先する」という明確な方針の下では、この不確実性は行動をためらう理由ではなく、むしろ「予防原則」を積極的に適用する根拠となった。政権の命令があったからこそ、EPAは「深刻かつ不可逆的な損害の脅威」に対し、完全な科学的証明を待たずに行動するという、予防原則を実行したのだ。

3. ALAPの法則:政治的意志が支える技術的理想 0.004 pptという数値は、経済合理性を度外視した「ALAP(実行可能な限り低く)」の精神を体現しているが、このような非現実的とも言える理想を掲げることができたのも、政権の強い政治的意志があったからこそである。この数値は、技術的な目標であると同時に、「我々はこの問題をこれほど深刻に捉えている」という政治的な声明でもあった。科学の進展がその声明の「根拠」を提供し、政権の政策がその声明を発する「意志」となったのだ。

第2段階:現実論への着地 – 「ALARA」による合理的妥協点の模索

ALAPが提示した理想的な目標を、法的拘束力を持つ実用的な基準へと変換する過程で、「ALARAの法則」が役割を果たした。2024年4月に最終決定された最大汚染物質レベル(MCL)4.0 pptは、この現実論的なアプローチの結果である。この数値は、健康保護という便益を最大化しつつも、それに伴う社会的・経済的コストを「合理的に達成可能な」範囲に収めるための、慎重なバランス調整を反映している。

1. 経済的合理性: 0.004 pptという規制を遵守するための、全国で4000億ドルとも見積もられるコストと、それが水道料金に与える影響を考慮し、社会的に受容可能な負担の範囲が検討された。

2. 技術的合理性: 4.0 pptという値は、現在の分析技術で全国の検査機関が「安定的かつ安価に」測定できるレベルを反映している。

3. 社会的・政治的合理性: 産業界や水道事業者からの訴訟リスクと、環境保護団体や市民からの期待という、相反する圧力を考慮した妥協点でもある。4.0pptという数値は、健康リスクをゼロにするという理想(予防原則/ALAP)を追求しつつも、技術的・経済的・社会的な制約という厳しい現実(ALARA)と向き合った結果生まれた、極めて現実論的な妥協の産物である。

第3段階:政治の揺り戻し – 理想と現実の不安定なバランス

トランプ政権は、バイデン政権が設定したPFAS飲料水基準の一部を緩和または撤回する方針を示した。この背景には、規制緩和を志向する政治哲学と、遵守コストの削減を訴える産業界からの強い圧力がある。保守系シンクタンクが主導する政策提言集「プロジェクト2025」では、PFASの有害物質指定の見直しやEPAの規制権限縮小が提言されており、この政策転換がより広範な政治的アジェンダの一部と示唆されている。

これは、科学的評価(ハザード特定やリスク評価)そのものが変わったのではなく、リスク管理における「価値判断」と「政治的優先順位」が変わったことを意味する。バイデン政権が「公衆衛生と環境正義」を最優先したのに対し、トランプ政権は「経済的負担の軽減」をより重視した結果、同じ科学的データから異なる政策的結論が導き出されたのだ。

ただし、一部で予想されていたような、日本を含む各国と同レベルの70pptへの回帰は実施されなかった。規制の強化は世論の同意を得やすいが、緩和は強い反発を受けるという「法則」に配慮した措置と言われる。

このプロセスは、以下の重要な教訓を示している。

1. 科学は政治的文脈の中で機能する: 科学的知見は、政策決定における数ある要素の一つであり、その解釈と適用は、その時々の政権のイデオロギーや政策目標に大きく影響される。

2. 予防原則は政治的決断を必要とする: 科学的な不確実性の中で行動を決定する予防原則の適用には、経済的・社会的な反発を乗り越えるための強い政治的リーダーシップが不可欠である。

3. 規制は常に脆弱である: 科学に基づいて一度確立された規制であっても、政権交代によって容易に見直され、緩和される可能性があり、その背景には民意がある。これは、環境保護と公衆衛生に関する政策が、常に政治的な緊張関係の中に置かれていることを示している。この複雑な相互作用を理解することこそ、この問題を読み解く鍵となる。

2.2.3 日本の食品安全委員会のリスク評価:EPAとの相違

内閣府食品安全委員会は、リスク評価だけを行い、リスク管理は厚労省、農水省などの行政機関が行うという、分離方式を日本は採用している。食品安全委員会の目的は、生涯にわたり摂取し続けても健康に悪影響がないと推定される量、すなわち耐容一日摂取量(TDI)を設定することにあり、2024年6月に公表された評価書で、PFOSとPFOAのTDIをそれぞれ20 ng/kg体重/日に設定した。その根拠となった健康影響は、動物実験で観察された発生毒性(児動物の体重増加抑制など)であった。

一方で、C8科学委員会が「関連の可能性」を指摘した6つの疾患については、いずれも単なる可能性であり、ヒトにおける因果関係を認めるには証拠が不十分であると結論付けた。

・腎臓がんと精巣がん:C8科学委員会のリスク判断は、その後の複数のメタアナリシスで関連性が確認されたという見解もあるが、食品安全委員会は、根拠が不十分としている。生物学的メカニズムとしては、腎臓への直接的な蓄積による酸化的ストレスや、精巣における内分泌かく乱作用が示唆されている。

・高コレステロール血症: この関連性は、C8後の研究で確認され、欧米の一部評価機関は、この関連性の証拠を「十分」と評価しているが、食品安全委員会は、これも根拠が不十分としている。メカニズムとしては、脂質代謝を制御するPPARα受容体への作用が示唆されている。

・妊娠高血圧症候群:統計的に有意なリスク増加が示されているものもあるが、集団によっては関連が見られない場合もあり、結果に不均一性が見られる。

・甲状腺疾患と潰瘍性大腸炎:一貫して再現されておらず、関連性は不確実なものとなっている。甲状腺疾患については、C8科学委員会の元メンバー自身が、その後の証拠は「示唆的だが一貫性に欠ける」と述べている。潰瘍性大腸炎についても、他の集団での研究では関連が見られないか、矛盾した結果が報告されており、主要な評価機関は証拠を「限定的または示唆的」としている。

食品安全委員会は、科学を重視して、結果の「一貫性」を厳しく求め、肯定的な研究と否定的な研究が混在する場合、証拠が不十分または限定的と判断している。特に、疫学研究の質については、厳しく判断している。

食品安全委員会は純粋に科学だけに立脚する「リスク評価機関」である。従って、リスク管理機関であるEPAのように政治・経済的な圧力を直接受けることはない。もし、予防原則の実施が必要であれば、それは政治的判断により、リスク管理機関が行うことになる。このような分離方式は、牛海綿状脳症(BSE)問題の教訓に学んで取り入れられた方式であり、食品安全委員会の中立性と公平性を保証している。これが、食品安全委員会とEPAの評価が異なる最も大きな理由である。

食品安全委員会はPFAS評価にあたって、「多数の論文の差し替え」や「意図的な配慮」があったなどの批判がある。筆者自身、同委員会において約20年にわたって評価に携わった経験から、コメントする。Google Scholarで検索すると、PFAS関連論文は18000件以上ある。その中から、科学論文としての基準をクリアする論文を探し出すことが必要だが、少数の評価委員がすべての論文を読むことは時間的に不可能であり、外部の手を借りて第一弾の選別を行う。そのうえで、評価委員がその知識と経験を生かして第2弾の選別を行うのだが、当然、その過程で多くの論文は除外され、新たな論文が追加される。問題は、そのような選別作業が、科学だけに基づくのではなく、恣意的な判断で行われた時には、結論が変わる可能性があることである。これを避けるために選別は評価委員の合意で行われる。さらに重要な点は、筆者の見解では、PFASと特定の疾患の因果関係を科学的に証明した論文は存在しない。従って、現在採用されている論文を、別の「科学論文としての基準をクリアしている論文」と入れ替えても、結論が変わることはない。

3 おわりに

C8科学委員会は、「法的な枠組み」の中で「証拠の優越」という基準を用いて、2011年から2012年にかけて高暴露集団における6疾患のリスクを認定した。これは科学的な因果関係の確定ではないのだが、あたかも因果関係が「科学的に確定した」という誤解が広がり、その後の判断に大きな影響を与えた。この判断により、デュポン社は関連する約3,500件の個人賠償請求訴訟で一般因果関係を争えなくなり、結果として数億ドル規模の和解に至った。これは、他の自治体や水道事業者がPFAS製造企業を訴える大規模訴訟の先例となり、最終的に企業側に数兆円規模の和解金支払いを促す引き金となった。

この間に、2000年以後、PFASとPFOAの製造が自主的に中止になり、POPs条約に基づき、2009年にPFOSの製造が原則禁止になり、同年にオバマ政権下のEPAはPFOAとPFOSの飲料水暫定健康勧告値(PHA)を初めて設定し、2022年にはバイデン政権下で予防原則に基づき、極めて厳しい基準を設定し、これがトランプ政権下で緩和・撤回された。EPAはリスク評価とリスク管理を担当する機関であり、リスク管理策の策定は政治的な影響を大きく受けるのだ。

日本の食品安全委員会は純粋なリスク評価機関であり、食品経由の安全な摂取量(TDI)設定を目的とし、科学的根拠を極めて厳密に検証した結果、疫学研究の一貫性の欠如を理由に6疾患との因果関係を認めず、動物実験の発生毒性を根拠にTDIを算出した。そして、リスク管理機関はこの評価をそのまま受け入れている。

この分岐は、リスク評価という科学的真実が単一の政策に自動的に結びつくわけではないことを明確に示している。ハザードの存在が確認されても、そのリスクを社会としてどの程度許容し、どのような対策を講じるかは、科学的判断だけでなく、政権のイデオロギー、経済的配慮、そして政策目標に大きく左右される。

C8科学委員会の真の遺産は、科学的評価の多様なあり方と、それが政治や社会に与える複雑な影響を浮き彫りにしたことであろう。PFOAをめぐる物語は、科学と社会が交差する領域で、私たちが今後どのように化学物質と向き合っていくべきか、という根源的な問いを投げかけ続けている。