GX戦略は経済成長をもたらすか(その4)

~成長に資するカーボンプライス~

手塚 宏之

国際環境経済研究所主席研究員、JFEスチール 専門主監(地球環境)

本稿シリーズ「GX戦略は経済成長をもたらすか」では(その1)「GX戦略のロジックと暗黙の前提」において、GX戦略を経済成長につなげるための5つの前提条件を挙げ、シリーズとしてそれらの条件に付いて(その2)「グリーン市場は現実か幻想か」、(その3)「150兆円の投資を国内に向かわせるには」で詳しく論じてきた。引き続き本稿シリーズ(その4)と(その5)では、5つの前提条件のうち最後に挙げた「前提条件5:GX-ETSが多排出セクターの当面の取り組みを阻害しないこと」について考えていくことにする。先ず今回(その4)では「成長に資するカーボンプライス」として掲げられている20兆円のGX経済移行債の償還財源としてのカーボンプライシング政策に関する課題と論点について考察し、(その5)「GX―ETSが経済成長を阻害しないための条件」では、今後本格的な運用が検討されているGX-ETSのありかたを巡る課題と対策についてそれぞれ論じていく。

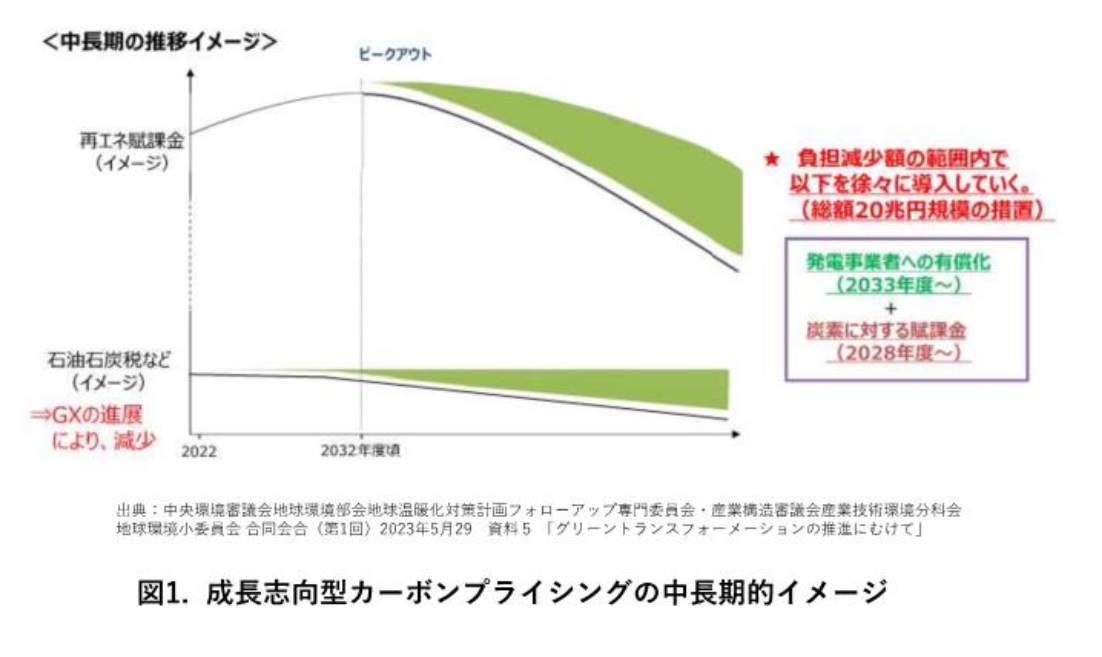

政府はGX戦略推進に当たり総額20兆円に上る初期支援を行うとしており、その財源として「成長に資するカーボンプライス」という仕組みをその戦略の中核に据えている。具体的にはGX経済移行債で調達する20兆円を使って2023年から当初10年間で研究開発・投資支援を行い、その成果として官民合わせて150兆円のGX投資を誘発して経済成長を実現するということであるが、政策として先行投資する20兆円の資金は2028年以降、国民負担を現状より増やさない範囲で、新たに導入する化石燃料賦課金と、GX-ETS市場における電力部門の無償排出枠の縮小とオークションによる有償割り当て導入による特定事業者負担金をもって2050年までに償還していくというシナリオになっている。化石燃料使用への課金と電力CO2排出への課金を現状より国民負担増を招かない範囲で導入すること、すなわちこれが「成長に資するカーボンプライシング」ということである(図1)。

「成長に資するカーボンプライス」の具体的な水準

ではこの20兆円のGX経済移行債を償還するのに必要なカーボンプライスの水準は具体的にいくらになるのか?政府自身はこれを公表していないが、日本エネルギー経済研究所(IEEJ)がこれを試算して公表しているので見てみよう注1) 。政府の計画では、2028年から導入される化石燃料賦課金は、図1の下の緑の部分で示されている。そこでは今後GX戦略が進捗して非化石エネルギーへのエネルギー転換が進むことで化石燃料の使用量自体が減っていく結果、従来からある石油石炭税の国民負担総額が低減することが想定され、その負担低減の範囲の中で(=国民負担を増やさない)、新たに化石燃料賦課金を課すとされている。このエネルギー転換進捗の想定幅によって、2028年以降の賦課金水準が変わってくるのだが、IEEJレポートでは初年度の2028年の炭素価格は180~224円/t-CO2と極めて少ない額から始めた上で2050年に向けて漸増させていき、最終的にカーボンニュートラルを達成する2050年に2,060~6,094円/t-CO2に達するとされている。

一方2033年から導入される予定の電力部門の排出枠オークションを通じて課されるカーボンプライス(特定事業者負担金)の水準は、図1の上の緑の部分に模式的に示されている。現行で電気料金に加算されている再エネ賦課金は、2010年代に設置されたFIT電源の固定価格買取期限が2033年ごろから切れていくのに伴って漸減していく範囲内で課すこととされている(=国民負担を増やさない)。IEEJ試算ではその水準は初年度2033年の3,300円~3,500円/t-CO2から始まって、2050年に12,400~19,078円/t-CO2に達すると試算されている。なお電力部門からの排出は化石燃料賦課金の対象外とされており、両者が重複賦課されることはない。IEEJレポートによればこうした水準のカーボンプライスを新たに導入することによって、政府は2050年までにGX経済移行債による20兆円の借金を全額返済できる計算になっている。なおこの試算には様々な仮定や前提が置かれており、結果の数字だけを見てその多寡を論じるのは誤解を招きかねないので、ぜひIEEJレポートの原文を参照いただきたいが、まずはここで示された炭素価格の水準が何を意味するかについてみてみたい。

2050年に化石燃料賦課金が2,069~6,094円/t-CO2になるということは、そのコストが仮にガソリン価格に転嫁されると1リットル当たり5~14円となる。2050年には車の電動化が進み、ガソリン自動車はほとんど走っていないことが想定されるものの、重量物の運搬のためディーゼルトラック等を使いつづけているような場合には、燃料にこうした水準の賦課金が賦課されることになる注2) 。あるいはバイオ燃料などCO2排出のない合成燃料に転換しているかもしれないが、その燃料転換によるコスト上昇分がカーボンプライス負担になってくる。一方電力オークションにより特定事業者負担金の形で導入されるカーボンプライスの電気単価へのインパクトは、2033年の0.20円/kWhから2040年には1.05~1.26円/kWhに上昇するが、その後2050年に達するとGXが進んで電力分野からの排出自体が大幅に減るため、電力単価への影響は0.22~0.87円/kWhへと減っていくとされており、おおむねコスト負担は電力1kWhあたり1円以下の水準に抑えられている。つまりGX戦略で想定されているカーボンプライスが、この化石燃料賦課金と特定事業者負担金だけであれば、それほど大きな国民・企業負担とはならないように見受けられる。その意味で社会・経済へのネガティブな影響がなくて、当初投入される20兆円の財源効果による研究開発の加速・投資誘発効果というポジティブな効果のみが期待でき、「成長に資するカーボンプライス」と言うこともできるだろう。

しかし、である。紹介したIEEJのレポートにも注記されているが、このカーボンプライスの試算は、あくまで政府のGX戦略で規定されている課金手法で20兆円のGX経済移行債を2050年までに償還するために必要となるカーボンプライスの水準を逆算したものである。GX戦略の目標、つまり日本政府が目下目標として掲げている温室効果ガスの2030年46%削減(2013年比)と、2050年カーボンニュートラルが、いずれも「達成される」ものと想定した場合の、化石燃料使用量や電力の化石燃料比率について、目標達成を「与件」として試算されたものであり、いったいそれをどういった政策手段で達成するかについては言及されていないのである。なんの対策も打たずに成り行きで46%削減やカーボンニュートラルが実現できるのであれば誰も苦労はしないのだが、当然それには今後大変な努力とコスト負担が必要になってくるはずである。はたしてそれが初期投資に当たる20兆円の政策資金投入だけで達成できるのだろうか?

目標達成に必要となるカーボンプライス試算

それでは、政府が掲げている2030年、2050年の目標自体を達成するために必要となるカーボンプライスはいくらと見積もられるのだろうか?一つの試算は地球環境産業技術研究機構(RITE)が行った、世界各国の2030年削減目標の限界削減費用比較計算である(図2)。

ここでは日本が目標とする2030年の削減目標(13年比46%削減)達成の限界削減費用は世界でダントツに高く、$452(67,800円)/t-CO2と試算されている注3) 。これは限界削減費用なので46%削減を達成するときの最後の1トン分の削減コストであり、日本社会全体が負担する平均削減コストはその半分以下となるだろう。仮に先行投資される20兆円のGX支援資金で技術開発が着実に進むことにより、低コストの削減対策でかなりの削減が実現できるものと想定し、平均削減コストをRITEが試算した限界削減費用の4分の1以下の$100程度とかなり楽観的に仮定した場合、社会全体で負担する平均カーボンプライスは平均15,000円/t-CO2となる。また国際エネルギー機関(IEA)が2023年に公表した「ネットゼロロードマップ注4) 」では、先進国がネットゼロ目標達成に向けて負担すべきカーボンプライスについて、2030年で$140、2050年に$250と試算されており注5) 、この2030年$140という水準はRITEの数字から想定した日本の2030年目標達成時の平均削減費用$100と大きく隔たりはない。このIEAの2030年140ドルを使うと、日本国民が2030年目標達成に向けて負担しなければならないカーボンプライスは21,000円/t-CO2ということになる。(CO2排出1トン当たり21,000円のコストを課すことで、46%分までの排出削減対策が実行される。)ちなみにいずれの機関の試算でも2030年、2050年までのGX技術の進展やコスト低減効果についても、将来に向けたそれぞれが仮定する技術ロードマップを前提としてそれなりの技術進歩が織り込まれている。

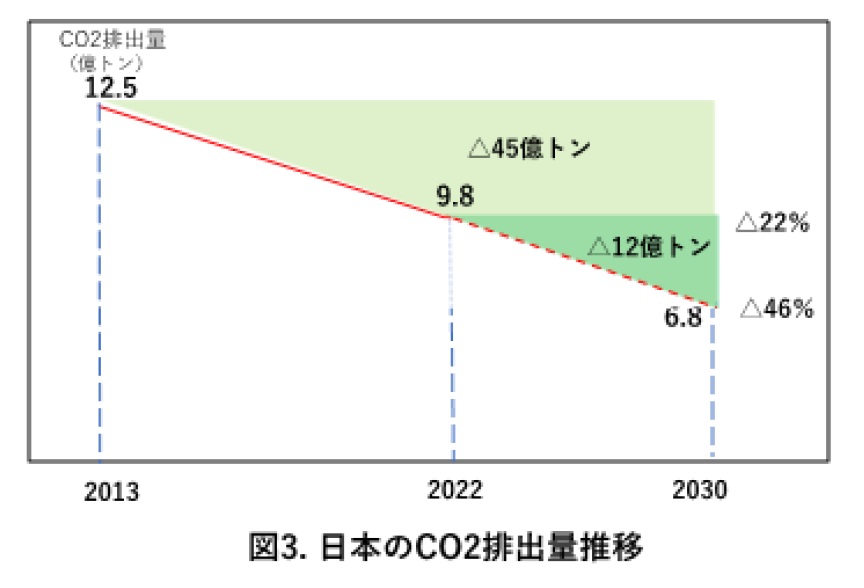

この2030年目標達成に必要なカーボンプライスを課すことの国民生活へのインパクトを、IEAに従って21,000円/t-CO2($140)が課されると想定して試算してみよう。日本の人口は2022年10月に1億2495万人である。同年のCO2総排出量は12.5億トンなので国民一人当たり年間10.0トンのCO2を排出している計算になる注6) 。これが2030年に13年比で46%削減を実現する場合の総排出量は6.8億トンであり、この年の人口予想(政府試算)は1億2012万人なので、一人当たり排出量は年間5.7トンということになる。これに46%削減を達成するために経済活動全体に課すことが必要となる平均カーボンプライス21,000円/t-CO2を掛けると、日本人一人当たりで年間約12万円のカーボンプライスを負担して30年目標を達成することになる(これに平均世帯人口1.99人を掛けると、日本の世帯当たり24万円の家計負担で、これは現在の世帯平均年収552万円の4%に上る)。ちなみにこれは平均削減費用なので、削減が難しい(コストのかかる)いわゆる削減困難(Hard to abate)なセクターは、46%削減の必要な限界削減費用67,800円/t-CO2($452)に近いカーボンプライスを課されるので、負担はこの4倍になり、不均等な負担が生じるだろう(この問題については本論考シリーズの次回(その5)で詳しく扱うことにする)。

これを削減活動に必要となる費用負担の面からも分析してみよう。最新のデータによると日本の2022年のCO2排出実績は9.8億トンであり、13年比22%の削減となっていて、30年46%削減目標にむけてほぼオントラックで削減が進んでいる(図3)注7) 。2030年46%削減の目標を達成するためには23年以降の8年間で累積12億トンの削減実績を積み上げていく必要がある。2022年に22%削減を達成するために国民が負担したカーボンプライスがいくらだったかの試算はみあたらなかったが、再エネ普及のためにFIT賦課金を通じて国民が負担しているコストはここ数年毎年3兆円前後に上っており、2013年以降の累積負担額はこれだけで10兆円を優に超えていると思われる。日本がこの46%削減を達成するために必要となる平均削減費用がCO2排出トンあたり21,000円だとすると、23年から30年までの8年間に累積的に削減しなければならないCO2排出量12億トンにこれを掛けると総額で24兆円にも上ることになる。ただFIT賦課金や低炭素燃料転換、生産縮小による機会損失など、削減コスト負担が年度をまたいで長期に累積する対策だけではなく、省エネ機器の導入や電化など、初期投資負担をすることによって運転費を大きく増やすことなく耐用年数にわたって削減効果が表れる削減対策の場合、削減コストが累積しないことも考えられるため24兆円は過大に見積もっているかもしれない。他方ここでは平均削減費用を使ってコスト試算をしているのだが、排出削減量を積み上げていくと限界削減費用は上昇していく。よりコストのかかる削減対策に手を付けねばならなくなるからである。46%削減達成の最後の1トンにかかる費用が$452/t-CO2(67,800円)だったことを勘案すると、実際2013年から始まった削減対策であるが、2023年以降の後半期に積み上げなければならない12億トンの削減に必要な削減費用は17年間の平均である21,000円/t-CO2を上回ってくることも想定される。その場合総額24兆円のコスト負担試算値を押し上げる可能性も否定できない。いずれにせよ今後は46%削減目標達成に向けて20兆円前後にのぼる負担を覚悟する必要があるというわけである(ちなみに2030年46%削減でもこの負担水準になるのだとすると、目下政府が検討を始めている次の2035年の削減目標(NDC)として、国際的な相場感として期待されているといわれている60%以上の削減という大きな数字を掲げた場合の国民負担は一体いくらになるのだろうか・・)。

GX戦略の進展がもたらす効果

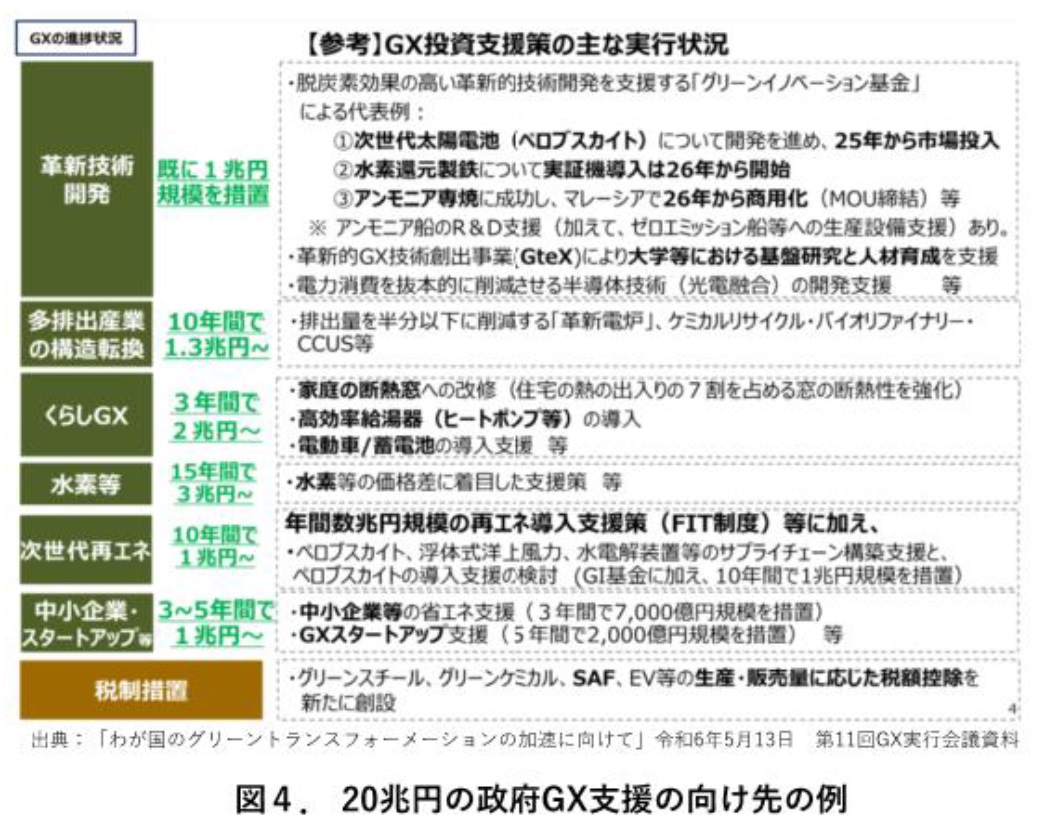

ここで用いたRITEの限界削減費用やIEAのカーボンプライスの試算は2022年前後に行われたものであり、そこでは今般日本政府が新たに立案・導入したGX戦略、特にその中でも2023~33年の当初10年間に20兆円の政策資金をGX経済移行の起爆剤として投入する政策効果は考慮されていない。もしこの20兆円が、GX関連技術の開発・実用化だけではなく、それらの大幅なコスト低減を実現し、化石燃料コストに遜色のない低コストの脱炭素エネルギーや、高いカーボンプライスを必要としないCO2削減技術を生み出すことができれば、21,000円ものカーボンプライスに頼ることなく2030年目標を達成することが可能となるかもしれないので、その蓋然性についてすこし検証してみたい。政府がGX戦略で掲げている計画では、20兆円の資金はその使途の全貌はまだ見えていないものの、当面実施が決まっているおよそ10兆円の支援先は、さる5月にGX実行会議で図4のように紹介されている。

これを見ると「くらしGX」、「中小企業・スタートアップ」といった既存の削減対策の当面の普及を支援する政策は含まれているものの、それ以外の多くの支援先は、短期的なCO2削減技術の実装やコスト削減というより、長期的な革新的技術の開発・実用化支援や、大規模実装にむけた実証支援が中心となっており、いずれも非GXプロセス・製品よりもコストアップにつながる対策が並んでいる。しかもこのGX経済移行債による20兆円支援の多くは、そのCO2削減効果が大規模に発現するのが技術開発・実証段階を終えた2030年以降であり、2030年の削減目標達成にむけて大きく貢献することは期待しにくい。また2030年までのカーボンプライスの低減に資するようなコスト削減対策項目は限られているように見える。仮に今後GX経済移行債の残りの10兆円を2030年目標実現に向けて集中的に投じることで、政府がカーボンプライスを肩代わりして企業や国民の負担を減らすにしても、GX戦略導入前の技術シナリオに基づくと2030年46%削減には今後累積20兆円規模のカーボンプライスを社会全体で負担することが必要と試算されている。従ってこの10兆円の移行債の残余財源投入(30年までの向こう6年間で割ると年間1.7兆円)だけで国民のカーボンプライス負担を国が肩代わりすることはできず、何らかの新たな支援資金(その財源はどこから賄うのだろうか?)を投入するか、46%削減目標を先送りするかの選択を迫られることになるのではないだろうか。しかもこのGX経済移行債の残った10兆円を2030年目標達成のための補助金に使い切ってしまうと、2030年以降、2050年カーボンニュートラルに向けて本格的な実装を必要とされる大規模な水素インフラへの投資や多排出産業の構造転換に必要となる大規模投資への政府支援の原資が失われてしまうことになる。

結局のところ、2030年時点でGX戦略が「成長に資するカーボンプライス」という形で政府が設定した規範を維持して過大な国民負担を回避しつつ、46%削減という極めて野心的な目標を達成するためには、当初投入される20兆円の公的資金によって現状の想定を大きく超えた画期的な技術的成果が生まれ、GX製品・サービスのコストが大きく低下して、追加的なカーボンプライスに頼ることなくそれが大規模普及する事態、つまり日本の46%削減に必要となる平均削減費用がRITEやIEAが想定する15,000円~21,000円/t-CO2から劇的に下がり、「成長に資するカーボンプライス」で想定される2030年前後のカーボンプライス水準3300円~3500円/t-CO2程度で達成できる状況になっている必要があることになる。それにしても今から6年先の2030年の目標達成はあまりに時間が短く現実性が薄いと思わざるを得ない。

2050年目標~技術進展を含むシナリオ

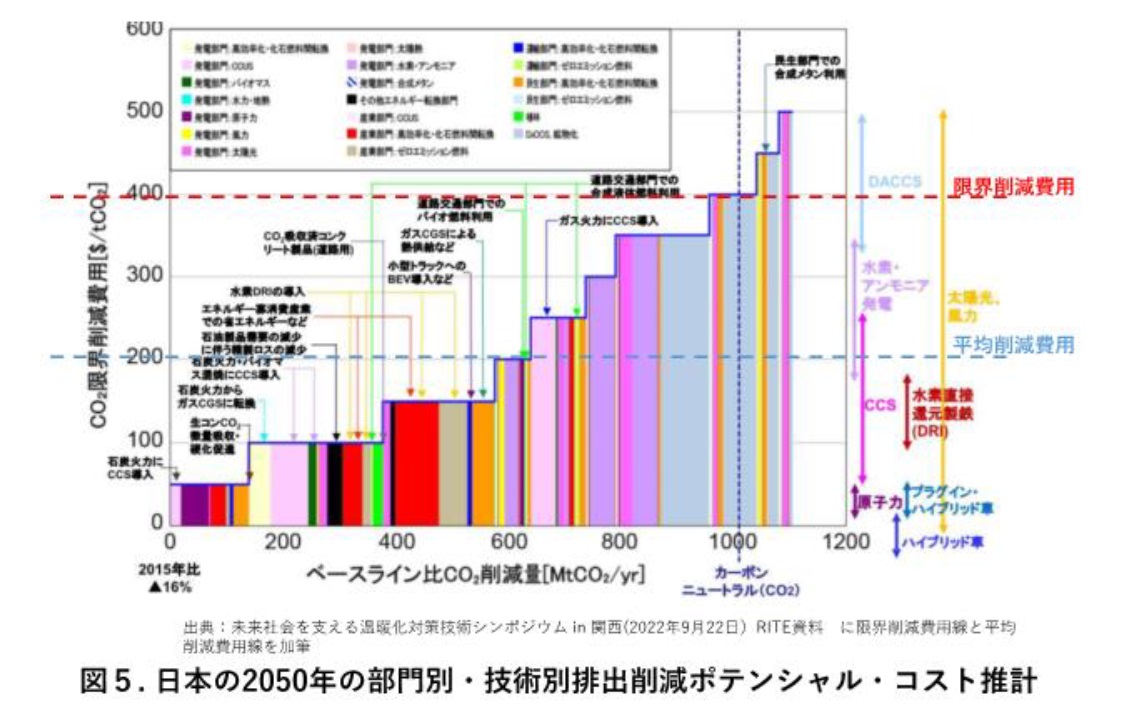

一方、より長期的な2050年のカーボンニュートラル目標であるが、こちらの場合は、向こう25年あまりをかけて推進していく長期のGX戦略の中で、様々な革新的技術開発の成果が次第に表れ、エネルギーを含む多くの産業セクターで限界削減費用も低下していくことを見込むことができる。それを部門・技術別にRITEが推計したのが図5である。これを見ると日本が2050年カーボンニュートラルを実現する際の限界削減費用は、およそ$400/t-CO2となっているのだが、この図に示された削減量の積み上げを見るとカーボンニュートラル達成時の平均削減費用はおよそ$200/t-CO2前後とみられ、これもIEAが推計する先進国のカーボンニュートラル達成に必要な2050年のカーボンプライス$250/t-CO2と大きくずれてはいない。RITEの試算ではGX戦略による様々な革新技術が実用化され、コストダウンも進むということを想定しているようであり、IEAの世界シナリオに比べて日本に対して楽観的なシナリオを置いているように見受けられる。

この2050年に必要とされるカーボンプライスの水準($200/t-CO2)は、さきほど見たIEEJのカーボンプライス試算における2050年の数字、化石燃料賦課金2,060~6,094円/t-CO2よりはかなり大きくなるものの、2050年の特定事業者負担金12,400~19,078円/t-CO2とは、為替レートにもよるがそれほど大きく乖離してはいないように見える注8) 。従って2050年にむけて日本のGX戦略に基づく革新的なGX技術開発が着実に進み、RITEやIEAがロードマップで想定している革新的なGX技術が実用化し、実装されるのであれば、「成長に資するカーボンプライス」で政府が想定した水準のカーボンプライスを課すことで、カーボンニュートラルを達成することもあながち夢ではないことになる注9) 。

「成長に資するカーボンプライス」を実現するために

以上から言えるのは、日本が掲げる2050年の削減目標については、政府がGX経済移行債を財源として初期投入する20兆円によるGX支援策による技術開発の順調な進捗とコストダウンを仮定すれば、GX戦略が掲げている「成長に資するカーボンプライス」の範囲でそれを達成することもあながち不可能ではないものの、2030年目標については、想定外の画期的な技術進歩とコストダウンでも想定しない限り、「成長に資するカーボンプライス」だけでは達成できないだろうということである。無理にその目標達成をしようとすると21,000円/ t-CO2(上述の通り総額20兆円前後の負担。2030年断面で国民一人当たり12万円)といった高額の新たなカーボンプライスを2030年に向けて追加的に企業や国民生活を含む日本経済全体に課していくことが必要となる。後者が「成長に資するカーボンプライス」にならないことは自明であり、つまり2030年目標については目標達成と経済成長の間に非常に厳しいトレードオフの関係があることがわかる。

繰り返しになるが、それをブレークスルーして同時達成するには、現行のGX戦略の技術ロードマップの想定をはるかに超えた画期的な技術革新とそのコストダウンが必要であり、しかも仮にそうした革新技術がこの2~3年で実現できたとしても、それを大規模に普及させて大幅削減を2030年に削減効果を上げるためには、2030年の期限までに莫大な導入・普及投資を一気に行うことが必要となる。はたしてそのようなことが実際に可能なのだろうか?もし仮にそれが技術的に可能だったとしても、日本企業がそうした早期大規模GX投資を実施判断するためには、本稿シリーズ(その3)「150兆円の投資を国内に向かわせるためには」で考察したように、国内に国際競争力ある事業・投資環境が整備されているという形で投資回収予見性、すなわち国際的にみて遜色のないエネルギー(電力)コストがここ数年で日本国内に確保されることが必須条件となる。また本稿シリーズ(その2)「グリーン市場は現実か幻想か」で示したように、そこで作られるGX製品・サービスが、投資回収に必要十分な価格プレミアムを乗せて確実に売れるというGX需要の予見性が、国内外に確保されることも投資実行の必須条件となるだろう。

そうした必須条件が首尾よく整わず、画期的なGX技術に基づいて、新たなカーボンプライスに頼ることなく46%削減目標を達成するというめどが立たない場合、それでも短兵急に目標達成をしようとすると、「成長に資さない水準のカーボンプライス」を導入し、コストペナルティによって無理やり46%削減を達成せざるを得ないということになる。それは結果的に国内エネルギーコスト上昇を招き、鉄鋼・セメント・化学といった大量排出セクターの生産縮小をもたらし、それによって輸入資材への依存を余儀なくされる自動車や機械などの主力輸出産業の国際競争力を奪うといった結果を招く。またエネルギー消費を伴う物流やサービス産業、家庭生活など様々な国内の経済活動全てについて制限をかける政策を取らざるを得なくなる。これによって日本経済全体が大きく毀損しマイナス成長に陥ることは必至である。そしてそうした事態は、結果的に2050年カーボンニュートラルの実現も妨げることに繋がってくる。現下のGX戦略の中で政府支援も使って開発中の革新的GX技術は、それが順次実装可能となる2030年以降、巨額の投資(政府が掲げる150兆円規模の投資を含む)をしてインフラや生産設備の入れ替えなどを行い、日本社会に結実・定着させる必要がある。その際の主役となる企業から経営体力やキャッシュフローを奪うことに繋がるからである。結局、日本の2030年目標を高いカーボンプライスを課して無理に達成しようとすると、それは長期の目標達成を阻害し、それを放棄する結果に繋がるのである。

結局のところ、日本のかかげた2030年目標に潜在的にひそむ「環境と経済のトレードオフ」の扱いをどうしていくかについての今後の政策判断が、GX戦略で政府が掲げる「成長に資するカーボンプライス」を真に「成長に資する」ものにできるかどうかのカギを握ってくるのである。

- 注1)

- 坂本敏幸「20兆円の歳入を生むカーボンプライス」IEEJ2023年7月

https://eneken.ieej.or.jp/data/11250.pdf

- 注2)

- ディーゼル(軽油)の排出係数はガソリンより1割ほど高いので1リットル当たりに転嫁額は拡大する。

- 注3)

- 本稿では為替レートとして1ドル150円を想定している。

- 注4)

- “Net Zero by 2050 -A Roadmap for the Global Energy Sector”, IEA 2021

- 注5)

- 途上国も2030年$90、2050年$200と、先進国よりかなり低いが、それなりの負担が必要とされている。

- 注6)

- 温室効果ガス全体の排出量は13年で14.1億トンだが、ここではカーボンプライスの議論をしているのでCO2排出量で論じていく。

- 注7)

- 実際の排出実績は19~20年にかけてコロナパンデミックなどで下振れするなど曲折があるが、ここでは単純化して直線で模式的に示している。

- 注8)

- 日本のGX戦略が成功し、国際競争力を確立しつつ再び経済成長トレンドに乗ることができれば、為替レートも再び100円/$の円高水準になってもおかしくない。

- 注9)

- もちろんそうした技術開発の進展が想定通り進まない事態もリスクケースとして想定しておくべきであり、その場合2050年カーボンニュートラルの達成を先送りするか、より高いカーボンプライス政策による国民負担拡大を伴って達成するかの選択を迫られることになる。