100年前に起きた20世紀前半の温暖化現象の謎

堅田 元喜

キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

地球温暖化により人類はこれまで経験したことのない気温上昇のリスクにさらされているというが、実は20世紀前半にもそれに匹敵しうる急激な温暖化が起こった。ETCW (the Early 20th Century Warming)と呼ばれるこの現象は、北極域を中心に地球規模で発生し、100年前から精力的に研究がなされてきたが、驚くべきことに最新の知見をもってしても全貌が解明されていない注1)。二酸化炭素(CO2)濃度が大きく上昇していないこの時期に、なぜ急激に温暖化したのだろうか?

1.20世紀前半に起きた温暖化(ETCW)

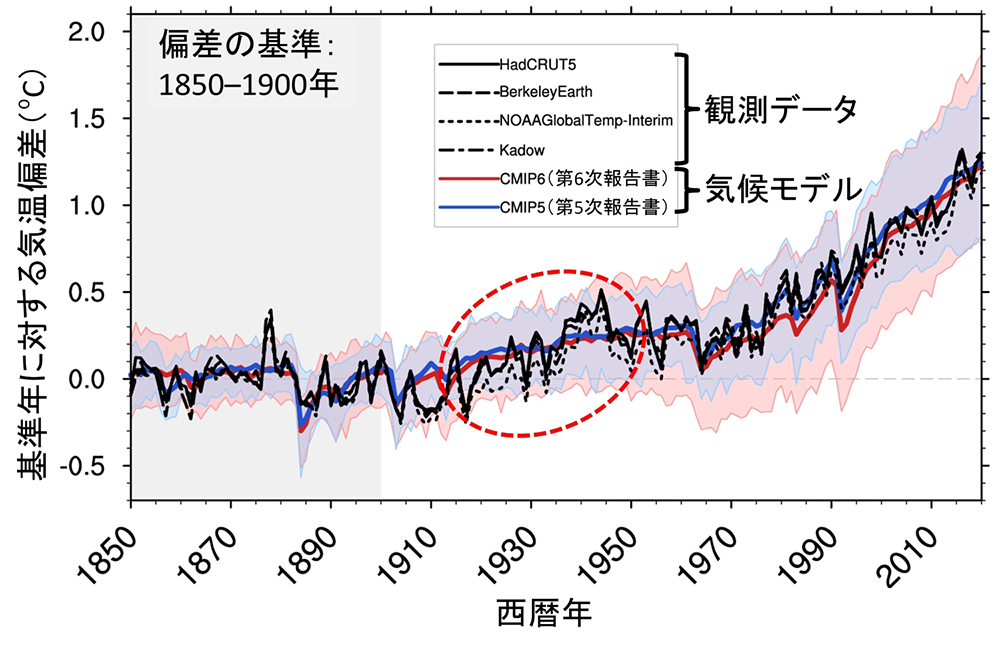

最新のIPCC第6次評価報告書に示されている世界の地上気温偏差の観測結果(図1:黒線)によると、20世紀前半から増加が始まり、1980年から加速したかのように見える。しかしよく見ると、気温偏差は1920年代〜1940年代の間に上昇し、その後しばらく横ばいで推移した後、1980年ごろから再び上昇するという二度の気温上昇イベントがある。以前解説したように注2)、図1の観測データには都市化昇温(ヒートアイランド)の影響を受けた観測地点が多数含まれており、これらを除去すると20世紀前半におきた気温上昇速度の大きさは現在の気温上昇速度に近づく。

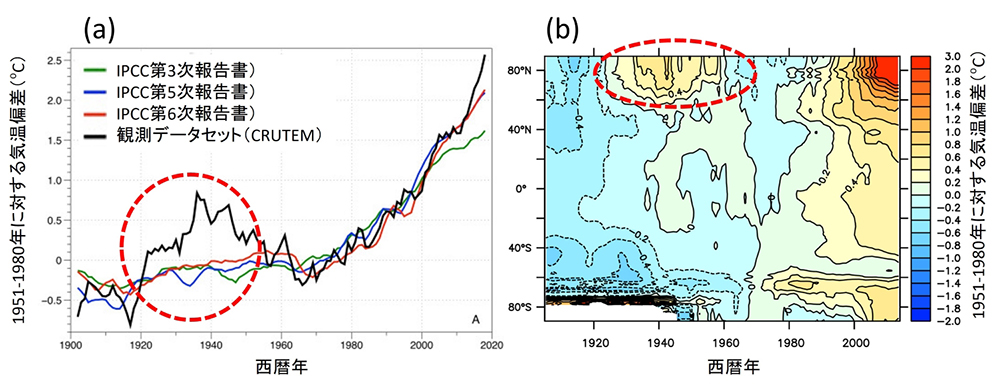

ETCWの期間は、一般に19世紀末まで続いた寒冷期の終わりに近い1900年代~1910年代注4)と1960年代~1970年代の寒冷期あるいは気温停滞期注5)に挟まれた1920年代~1950年代のおよそ30年間と定義される注6)(図1:赤丸)。1980年代以降に起きた現在の温暖化注7)では北半球全体で気温が上昇しており、北極域で特に大きいことが知られている注8)。この傾向はETCWによる気温上昇でも同様であり注6),注9)、北極域では現代と同程度の速度で気温が上昇した(図2a:赤丸)。東西全経度での平均値の分布からも(図2b:赤丸)、ETCWの間気温が大きく上昇したのは北極域の大西洋側であることがわかる注10),注11)。

図2(a)1951–1980年を基準とした北極域全体の平均気温偏差のIPCC第3次・第5次・第6次評価報告書に示された気候シミュレーション結果(緑線・青線・赤線)とCRUTEMデータセットの観測結果(黒線)および(b)BerkeleyEarthデータセットによる観測結果(図1:破線)の東西全経度平均の経年変動注11)。赤丸:北極域で強まったETCW。

2.CO2排出では説明できないETCW

20世紀以降の温暖化の主な原因は、化石燃料の燃焼に伴うCO2の排出による温室効果であるとされている。それでは、ETCWもCO2による温室効果によって引き起こされたのだろうか?

CO2排出と地球温暖化の関係を示唆した最初の科学者は、Svante Arrhenius(1859–1927)である。Arrheniusは、大気中のCO2濃度と地表気温の関係があることを示した注12)。その後、1938年にGuy Stewart Callendarがこの結果を検証し注13)、1940年代当時にETCWが大気中CO2濃度の増加による温室効果で説明できると結論付けた。この仮説には本人の名前が採用され、「Callendar効果」と呼ばれるようになった注11)。

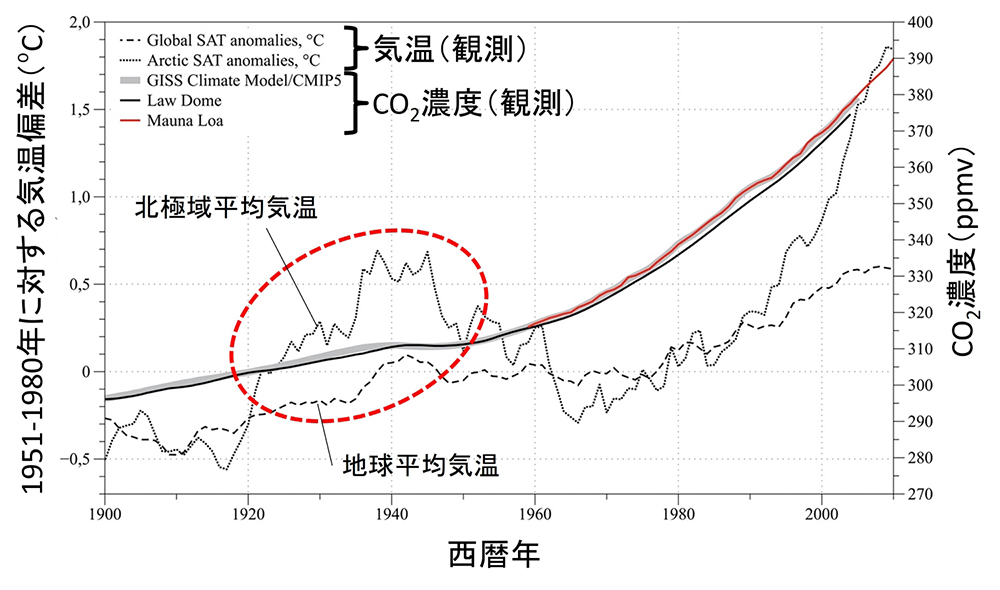

しかしながら、現代の温暖期のCO2濃度と気温のデータから考えると、Callendar効果の仮説には弱点がある。ここ数十年の大気CO2濃度の増加速度は20世紀半ばの4〜5倍にもかかわらず(図3:黒線・赤線・灰太線)、ETCWの気温上昇速度は現代の温暖化と同程度であるということだ(図3:破線・点線)。このことは、ETCWの間、CO2の温室効果は現代の温暖化ほど重要ではなかったことを示唆する。同様のことは、1960年代~1970年代の寒冷期あるいは気温停滞期にもCO2濃度が上昇を続けていたことの解釈についてもいえる注14)。

図3 1860–2015年における1951–1980年を基準とした地球全体の年平均気温偏差(BerkeleyEarthデータセット、破線)と北極域全体の年平均気温偏差の観測結果(CRUTEMデータセット、点線)とIPCC第5次報告書に示された気候シミュレーションの結果(灰太線)、ならびに南極で採取された氷床コアから復元した大気CO2濃度(黒線)とハワイのマウナロアで観測された大気CO2濃度の5年移動平均値(赤線)の時系列変化注11)。

3.100年を経て多様化したETCWの仮説

それでは、なぜETCWが起こったのか?この現象の解明に向けて、過去100年の間非常に多くの研究がなされ、様々な仮説(メカニズム)が提唱された。20 世紀前半に公表された気候変動に関する1000 件を超える論文のうち、ETCWに関しては100件以上の論文があるという注14)。

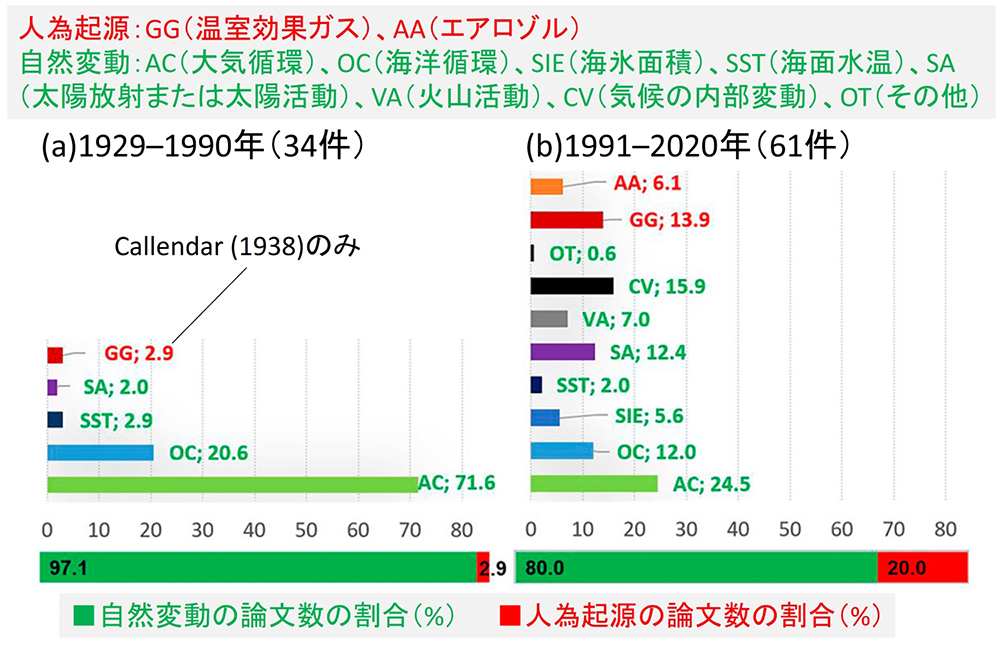

Przybylak et al. (2022)注1)は、それらのうち95件の論文から得られた結論を整理し、補足資料(Table S1, Supplemental Materials)として公表した。この補足資料を3つの時期に分割し、各論文が主張する支配的あるいは重要なメカニズムの割合を示した結果が図4である。20世紀後半までは、ETCWをCO2濃度の増加(GG:2.9%)と結びつけたのはCallendar (1938) 注13)のわずか1件のみで、大部分の論文(97.1%)が自然変動、中でも地球の大気循環の変化(AC:71.6%)と海洋循環の変化(OC:20.6%)により発生したという見解であった(図4a)。ところが、ここ数十年の間に論文数は2倍に増加し(図4b)、メカニズムの種類も増えて多様になった。著者らは、この多様性は北極域の新たなデータの発掘、外部強制力(特に太陽と火山)に関する新たな知見、モデリング技術の向上などによりもたらされたとしている注1)。20世紀後半と同様、大気循環の変化(AC:24.5%)と海洋循環の変化(OC:12.0%)は依然として大きな割合を占めているが、内部変動(CV:15.9%)注15),注16)、太陽放射または太陽活動(SA:12.4%)、火山活動(VA:7.0%)への言及も増えた。CO2濃度の増加を原因とする論文は13.9%に増え、エアロゾル(特に、すす)の排出量の増加(6.1%)注17),注18)も新たに加わった(6.1%)。それでも全体で見れば、ETCWが人間活動の影響(CO2やエアロゾルの排出)ではなく自然変動が原因であるとする研究が8割を占めていた。

別の最新のレビュー論文注11)には、次のような見解が示されている。まず、図4のようにCallendar効果の影響を主張する論文はいくつか存在するが、ETCWの期間は現在に比べてCO2濃度の上昇速度が低いことを考えると(図3)、主要因にはなり得ないと考えるのが自然であろう。最も有力なのは地球の内部変動であり、これに地球の外部要因の影響が加わった結果として説明できる。具体的には、火山活動が休止し、温室効果ガスが増加しつつある期間に太陽総放射量も増加した。図2bのようにETCW期間中に北極域で特に気温が上昇した理由は、内部変動が北極域において増強された結果であろう。ただし、自然起源のうち内部変動が重要なのか、それとも外部要因が重要なのかは不明である。

4.現在の温暖化に自然変動はどのくらい効いているのか?

ETCWの発生メカニズムの量的な関係を解明することは非常に重要である。なぜなら、この当時の自然変動(内部変動・外部強制)の相対的寄与を現在進行中の温暖化現象に適用することで、我々のCO2排出の削減効果をある程度予測できる可能性があるからである。とはいえ、過去100年間の飛躍的な科学的知見の蓄積にもかかわらずETCWのメカニズムに合意を得られていないことを考えれば(図4)、その見通しは決して明るいとはいえない。地球の気候が大気・海洋・海氷の結合系の非線形相互作用、ETCW期間における良質な地上気温データの不足、最大のエネルギー源である太陽放射の変動シナリオ注19)など、解明に向けた壁はまだまだ厚い。

気候シミュレーションの再現精度にも課題がある。IPCC第5次評価報告書を見ると、気候モデル相互比較研究(CMIP5)によってETCWが再現されたとされている注20)。しかし実際には、本稿の図1および図2aや別の研究注21)にあるように、最新のIPCC評価報告書で用いられたCMIP6のシミュレーション結果でさえもETCWの気温上昇速度を過小評価している。気象学・気候学の業界では、2000年代に起きた気温の上昇が一時的に停止する「ハイエイタス(停滞)現象」を気候モデルで予測できなかったことが議論の的になったが注22),注23)、これと同じようにETCWも十分再現できていないのが現状である。

以上を踏まえると、現在の温暖化に対しても自然変動の影響が無視できると言い切れないと思われる。

このような不確実な状況では、仮にCO2排出量をゼロにできたとしても気温上昇が十分低下しなかった場合への対応策が必要だ。具体的には、化石燃料の使用とは無関係に自然に起こる災害対策などを進めなければならない。その際、ETCW期間に起きたかもしれない農業被害や自然災害に対して人間が行ってきた対応(自然発生した適応)を調べて現在に活かしていくことも大切である。半世紀以上前の温暖化現象ですら解き明かされていない科学の現状を真摯に受け止め、脱化石燃料一辺倒ではない現実的な政策を推進するべきであろう。

- 注1)

- Przybylak, R., et al. (2022) Comparison of early-twentieth-century Arctic warming and contemporary Arctic warming in the light of daily and subdaily data, Journal of Climate, 35, 2269–2290.

- 注2)

- 堅田元喜 (2022) 20世紀前半の中国の気温も、現在と同じくらい高かった?

https://ieei.or.jp/2022/03/expl220314 - 注3)

- Eyring, V., et al. (2021) Human Influence on the Climate System. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC [Masson-Delmotte, V.,et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 423–552.

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-3/ - 注4)

- Hartmann, D.L., et al. (2013) Observations: Atmosphere and surface, Cambridge University Press, 9781107057999, 159-254.

- 注5)

- Bekryaev, R.V., et al. (2010) Role of polar amplification in long-term surface air temperature variations and modern arctic warming, Journal of Climate, 23, 3888–3906.

- 注6)

- Yamanouchi, T. (2011) Early 20th century warming in the Arctic: A review, Polar Science, 5, 53-71.

- 注7)

- Rahmstorf, S., et al. (2017) Global temperature evolution: recent trends and some pitfalls, Environmental Research Letters, 12, 054001(8pp).

- 注8)

- Allen, M.R., et al. (2018) Framing and Context. In: Global Warming of 1.5℃. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5℃ above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 49-92.

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-1/ - 注9)

- Johannessen, O.M., et al. (2004) Arctic climate change: observed and modelled temperature and sea-ice variability, Tellus, 56, 328–341.

- 注10)

- Przybylak, R. (2000) Temporal and spatial variation of surface air temperature over the period of instrumental observations in the Arctic, International Journal of Climatology, 20, 587-614.

- 注11)

- Bokuchava, D.D. and Semenov, V.A. (2021) Mechanisms of the Early 20th Century Warming in the Arctic, Earth-Science Reviews, 222, 103820(19pp).

- 注12)

- Arrhenius, S. (1896) On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground, Philosophical Magazine and Journal of Science, 41, 237-276.

- 注13)

- Callendar, G.S. (1938) The artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 64, 223-240.

- 注14)

- Wood, K.R. and Overland, J.E. (2010) Early 20th century Arctic warming in retrospect, International Journal of Climatology, 30, 1269-1279.

- 注15)

- 杉山大志 (2020) 地球温暖化 VS 大気の自然変動

https://ieei.or.jp/2020/08/sugiyama200804/ - 注16)

- 杉山大志,田中博(2022)「温暖化でジェット気流が蛇行して異常気象が増える」というのは本当か 大気科学の第一人者、筑波大学の田中博教授に聞く

https://cigs.canon/article/20220915_6993.html - 注17)

- 堅田元喜 (2021) 地球は、産業革命以前から大気汚染で冷却化していた?

https://ieei.or.jp/2021/02/expl210201/ - 注18)

- 堅田元喜 (2021) 古環境学の進展とエアロゾルの地球冷却効果

https://ieei.or.jp/2021/08/expl210802/ - 注19)

- 堅田元喜 (2023) ダイナミックな太陽活動が過去の気温上昇をもたらした?

https://ieei.or.jp/2023/03/katata_230322/ - 注20)

- Bindoff, N.L., et al. (2013) Detection and Attribution of Climate Change: from Global to Regional. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the IPCC [Stocker, T.F., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 881-891.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter10_FINAL.pdf - 注21)

- Latonin, M.M., et al. (2021) Multi-model ensemble mean of global climate models fails to reproduce early twentieth century Arctic warming, Polar Science, 30, 100677.

- 注22)

- 環境金融研究機構(2014)温暖化に挑む:平均気温の伸び停滞、なぜ 解明進む「ハイエイタス」現象、再上昇へ警告も(毎日)

https://rief-jp.org/ct8/47359 - 注23)

- 杉山大志 (2018) 地球温暖化の予測は正しいか?

https://cigs.canon/article/pdf/180608_sugiyama.pdf