カーボンニュートラル社会実現に向けた省エネ型CO2回収設備の取り組み紹介

萩生 大介

日鉄エンジニアリング株式会社

1.CO2回収・利用・貯留(CCUS)の国内における動向

2020年の政府によるカーボンニュートラル宣言以降、CCUSへの官民の取り組みが加速している。2021年に政府より発出されたグリーン成長戦略では、カーボンニュートラル実現に向けて長期間の継続支援が必要な領域(10分野)に対し、NEDOに2兆円の基金を造成し、10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援するグリーンイノベーション基金(GI基金)が設けられた。これを活用する実証事業が各領域の企業・研究機関から提案・採択され、すでに多くの事業が進捗中である。また2023年には「GX実現に向けた基本方針」が取りまとめられ、エネルギー安定供給とカーボンプライシング等を活用したGX投資を推進していく方針が打ち出されている。

2.国内CCS(CO2回収・貯留)の動向

2.1 CCS長期ロードマップ

2022年に策定されたグリーンエネルギー戦略では、CCSに対して具体的な取り組みの方向性が示された。ここでは「2030年までのCCS事業開始に向けた事業環境整備を政府としてコミット」するとされ、以下のようなCCS長期ロードマップが示された。

◆目標

2050年時点で年間約1.2~2.4億tのCO2貯留を可能とすることを目安に、2030年以降に本格的にCCS事業を展開する。

◆具体的アクション

- (1)

- CCS事業への政府支援

- (2)

- CCSコストの低減に向けた取組

- (3)

- CCS事業に対する国民理解の増進

- (4)

- 海外CCS事業の推進

- (5)

- CCS事業法(仮称)の整備に向けた検討

- (6)

- 「CCS行動計画」の策定・見直し

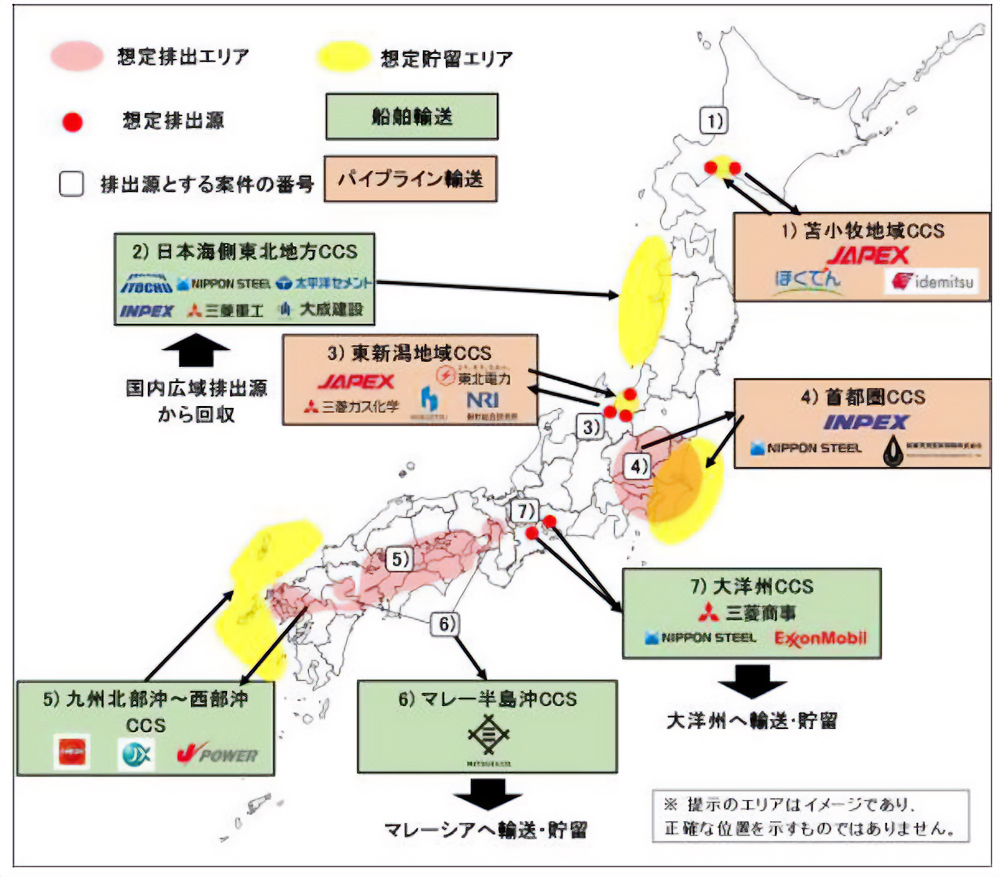

2.2 先進的CCS事業

これらロードマップのもと、2023年3月にJOGMECより「先進的CCS事業の実施に係る調査」が公募され、同年7月に7件の調査事業が採択された。本委託業務の対象となる先進的CCS事業とは、以下の要件を満たすものとされた。

- (1)

- スケジュール 2030年、もしくはそれ以前にCO2圧入を開始できること。

- (2)

- CO2圧入量

CO2圧入開始時点において 50万トン年以上のレートでの圧入が可能な設計であること。 - (3)

- 各分野の特徴

①分離・回収、②輸送、③貯留分野すべてを網羅した事業構想であり、①、②それぞれの特徴として以下を有していること。

- ①

- 分離・回収分野

複数産業分野(*)由来のCO2 又は脱炭素燃料(ブルーアンモニア又はブルー水素)製造由来のCO2を排出源とする。(* 発電、石油精製、鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメント分野など)なお、CO2の排出地域には制約を課さないこと - ②

- 輸送分野

パイプライン又は船舶によるCO2輸送を行う。

2.3 CCS実現への課題と取り組み例

これらCCS向けのCO2分離・回収設備や貯留設備は、飲料や溶接用途の工業用炭酸ガスや化学原料向けに導入されている技術を活用可能であるが、それらと比較し10倍~数10倍の規模となるため、設置スペースの確保や省エネルギー化が重要となる。

上記で採択された7件の先進的CCS事業のうち3件で日本製鉄がJOGMECと委託契約を締結しており、このうち日鉄エンジニアリング(以下「当社」)が「CO2分離回収設備検討業務」および「CO2液化・貯蔵・出荷設備検討業務」を受託している。当社はすでに実績を有するCO2分離回収技術ESCAP®やCO2貯蔵技術を活用してニーズに対応していく予定である。このうちESCAP®については、本国際環境経済研究所に寄稿の既報「省エネ型CO2回収設備の概要と展開」で紹介の通り、従来の方法と比較し大幅に熱エネルギー消費量を低減した化学吸収法で、2014年に商業化され国内で2基の商業機がすでに稼働中である。

3.CCU(CO2回収・利用)への展開

3.1 CCU実現への課題

CCSに用いられる分離・回収技術は、工業用炭酸ガスのようなCO2の直接利用に加え、今後は化学品や燃料の原料としてより付加価値の高いCCUへの適用が期待されている。この場合、製品側から求められるCO2の品質(純度やCO2以外の不純物の許容値)を満足することが必要となる。そのためCO2の回収元となる排ガス中の不純物の挙動を把握し、これらを適切に処理する、いわば“CO2の入口と出口を繋ぐ”技術が重要となる。

3.2 CCUへ向けた取り組み例

当社ESCAP®はCCSと併せてCCUへの展開を図るため、上記課題解決に向けた取り組みを進めている。

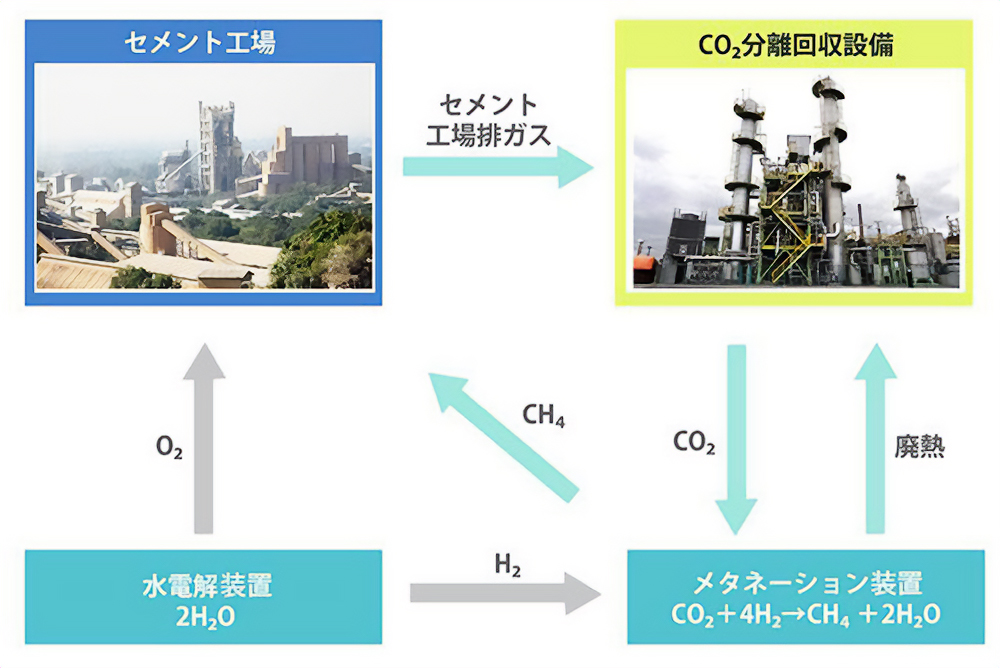

- (1)

- セメント工場排ガスへの適用

タイ国及び東南アジア周辺国のセメント工場排ガスからのCO2分離回収・利用技術の導入に向けた協業について、タイセメント最大手のSCG CEMENT CO., LTD.およびTHE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.と合意。排ガスから分離回収したCO2からメタネーション装置で合成メタンを製造し、セメント工場内で石炭燃料の代替エネルギーとして利用するCCUモデルを想定。ESCAP®によるCO2分離回収技術の有効性の実証とCCUビジネスモデルの検証を進める。

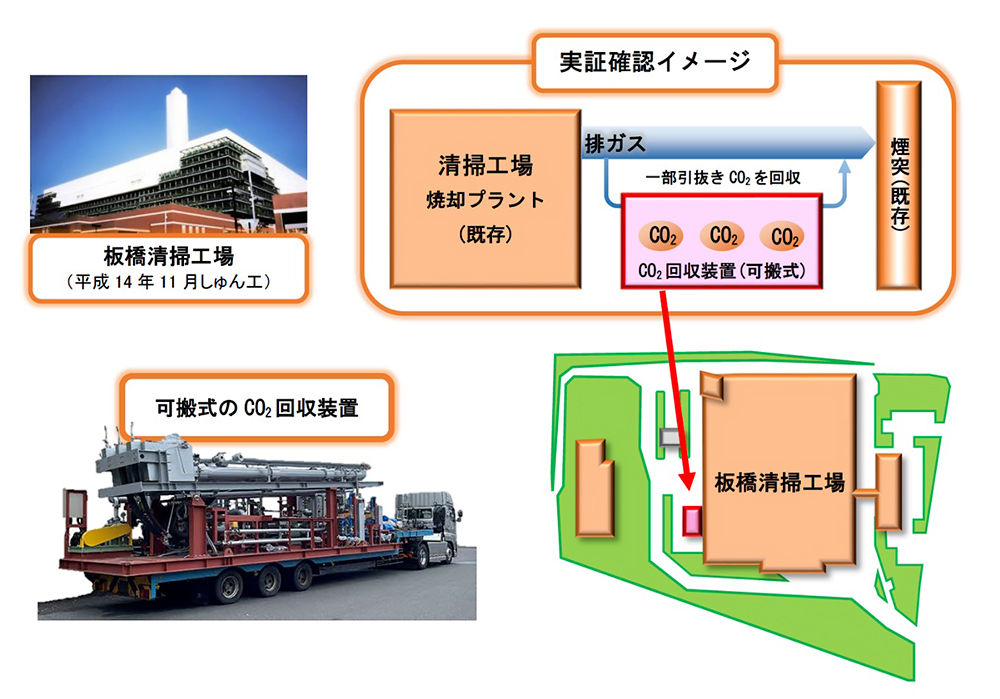

- (2)

- 清掃工場排ガスへの適用

廃棄物処理施設の排ガスは、他の工業プロセス排ガスと異なり、ごみ質や運転状況により排ガス量・性状が変動し一定しないなどの特徴を有するため、安定的・効率的なCO2の分離回収・利用に課題がある。当社は東京二十三区清掃一部事務組合が管理運営する板橋清掃工場の敷地内に可搬式のCO2回収装置を設置し、上記課題の解決に向けて分離回収設備やCO2吸収液などに与える影響評価、および最適な設備構成の検討を実施する(本件はGI基金事業として採択された)。

4.高性能吸収液の開発

一方で化学吸収プロセスの要となる吸収液の更なる改善への取り組みも進められている。GI基金事業「製鉄プロセスにおける水素活用」プロジェクトでは、高性能CO2吸収液の開発が進められており、当社はこのうち実ガスベンチ試験を2023年度より受託し、従来より性能に優れる吸収液の探索に協力している。得られた結果は、これまで紹介したCCS、CCUいずれにも適用され得るものであり、その成果が期待されている。

5.今後の展望

以上の例のように、2020年のカーボンニュートラル宣言以降、政府の補助もありCCS、CCUに向けた民間での取組みは確実に進みつつある。CCSはすでに国内でも実証が行われており、既存技術の組み合わせで実現可能であるが、今後事業箇所ごとのローカル条件に対応した設備仕様・運用方法について、分離回収・輸送・貯留の一連のバリューチェーンを構成する企業間での調整がより重要になることが予想される。またCCUについては、経済的インセンティブがあるものから順次市場投入されていくと考えられるが、ここでも関係するバリューチェーン内での連携がポイントになると思われる。当社としてもESCAP®をはじめとする関連商品を軸に社会実装を進め、カーボンニュートラル社会の実現に引き続き貢献していく所存である。