COP26を考える

桝本 晃章

元東京電力副社長

(月刊「原子力文化」より転載:2022年1月号)

英国ダブリンでのCOP26・・・二つの意味合い

ダブリンでのCOP26の会議は、期日を一日延長して、“合意文書”がまとめられました。会期を延長してまで議論になったのは、石炭利用についてだということです。中国とインドが、最後まで意見を言ったと伝えられています。極めて象徴的な課題です。

また、この会議で、インドのモディ首相が自国の“地球温暖化ガス:GHG”の排出をゼロとする目標年次を2070年までとするといわれました。50年先に目標年次を決めたのです。

“開催国が英国だったこと”、

“インドの首相が排出削減目標年次を50年後にするといわれたこと”。

この二点に大きな歴史的ともいえる意味合いを感じます。

以下、この二点について考えてみます。

開催国英国・・・石炭大量消費の扉を開いた国

意味合いの第一:

COP26が初めて英国で開催されました。

言うまでもなく、英国は、18世紀に、産業革命を起こした国です。歴史的に見れば、蒸気機関を発明し、機械文明の時代をつくり、世界の多くの人々を豊かにしました。

英国の石炭炭鉱では、次第に深くなる鉱脈への掘削に伴って、坑道に出てくる地下水を排水するため、排水ポンプを馬の力によって動かしていました。18世紀になり、馬に代わって、排水ポンプを動かす動力として蒸気機関が開発されました。教科書にあるとおり、トーマス・ニューコメンが開発しました。大発明でした。蒸気機関は、さらに、ジェームス・ワットによって改良されました。産業革命の始まりです。産業革命は、また、石炭大量消費時代の幕開けでもありました。

蒸気機関は、世界中に伝わり、19世紀、20世紀を機械文明の時代にしました。同時に、石炭の大量消費も広く行き渡りました。間違いなく、人類の成長に対する大きな貢献でした。

産業革命から220年後の現在、英国では、石炭は、エネルギー供給のわずか3%を占めるだけです。世界の石炭利用の扉を開けた国・英国は、自国ではその扉を閉めつつあるといえます。これには、背景に風力発電など代替エネルギーの開発利用があるわけですが、国内産業のウインブルドン化も影響をしています。見方によっては、英国は、率先垂範、万全を期して、COPの開催に臨んだと見ることができるかもしれません。

地球温暖化ガス:GHGと化石燃料

ここで、GHGの中でのエネルギー起源CO2の位置づけを確認しておきます。地球上のGHG排出総量は、年間510億トン(CO2換算)です。また、石炭、石油、天然ガスの燃焼に伴うエネルギー起源CO2は、その65%ほどの年間320~330億トンです。

石炭利用の現状・・・先進国は、総発電量の19%を石炭に依存。46%を石炭に頼る発展途上国

今回、石炭の利用が、COP26で最後まで議論になったようですが、これは、非常に考えさせられる出来事です。

過去、石炭を大量に利用して豊かになった先進国が、激甚化する気候変動問題に直面し、その原因の一つだとして石炭利用を止めつつあります。英国が率先、今では石炭をほとんど使っていないことは既に書いたとおりです。欧州諸国からは、さらに、石炭利用をする国々に対しても、石炭利用を「やめなさい」という声まで出ています。目にする多くのメデイアもこれに同調する報道をしています。この状況を、どう考えたらよいのでしょうか。

国連の“持続的開発目標:SDGs”が示すとおり、現在の世界には、取り組まねばならない課題が少なくないことは、既にふれました。考えるべきポイントを説明します。

なお、石炭は、石油、天然ガスなどと比べても、決して、“きれいな燃料”というわけにはゆきません。

「かって石炭燃焼は、粒子状物質と硫黄酸化物、そして窒素酸化物の主要な発生源だったが、現在では電気集塵装置や脱硫、脱硝プロセスが導入され、固定発生源からのこれらのガスは大幅に抑えられるようになったとはいえ、石炭を燃やしたときに排出されるガスはいまだに、大きな健康被害を生み続けている」。

これは、チェコ人でアメリカで、エネルギー・システムや環境について研究している“バーツラフ・シュミル”博士が著書“エネルギーの人類史”の中で、石炭を紹介している言葉です。こうしたことを十分知りながらも、インドなどは、利用しているのです。

COP26の歴史的意味合い・二つ目・・・インド・モディ首相の発言

今回のCOPでの注目点二つの内、もう一つの重要な出来事について考えます。GHG排出量世界第三位のインドの首相の“GHG排出ゼロとする期限:目標年次を半世紀先にする”という考え方には、インドらしい哲学的ともいえる意味を感じます。

それは、時代を50年過去にさかのぼって見るとよくわかります。モディ首相は、このことを十分に頭に入れて意見を言われているのだろうと思われます。

2020年と1970年

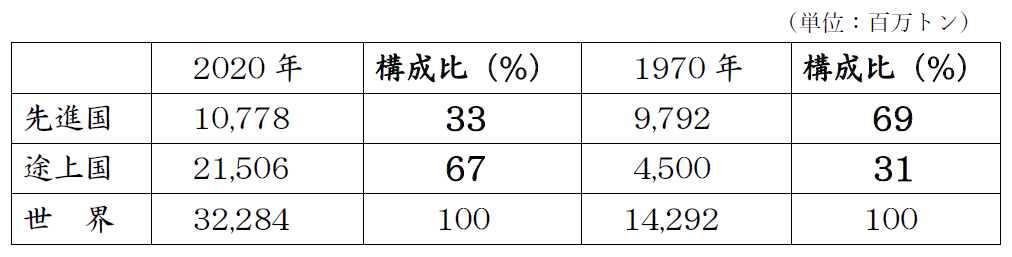

早速、エネルギー起源CO2の排出量について、50年前を振り返り、現在(2020年)と比較してみます。BP統計からデーターを引用します。ここでは、OECD 諸国を先進国、非 OECD諸国を発展途上国とします。次の表を見てください。

エネルギー起源CO2排出量の50年間の変化が読み取れます。

50年前には、先進国は、世界のCO2総排出量の7割を排出し、残りの3割を途上国が排出していました。ところが、21世紀の現在では、この立場が全く逆転していて、途上国が全排出量の7割を排出しているのです。50年:半世紀という年月は、このように重い年限なのです。モデイ首相が、50年後を自国の排出ゼロの目標年次としたのは、

“先進国の皆さん、半世紀前・昔のことを思い出してください”

といっているのではないでしょうか。意味深い指摘です。

背景に豊かさの格差

さらに、考えると、この50年の格差は、実は、豊かさの格差でもあります。言うまでもないことですが、温暖化ガス排出の背景には、それぞれの地域や国々の経済成長段階、別な言い方をすれば、経済格差、“豊かさ”の違いが深くかかわっています。この問題は、かって、京都議定書の時代に、historical responsibility:“歴史的責任問題”といわれたことと同根です。ブラジルなどの途上国が、豊かになった先進国に対して、“これまでGHGを増やしてきたのは、先進国ではないか、我々は、その後を追っているのだ”といったのです。

気候変動問題は、少し掘り下げてみると、それぞれの地域のエネルギー資源の賦存量に加えて、豊かさが大きくかかわっていることが分かります。世界で排出量の多い三カ国は、中国、アメリカ、インドです。この三国を世界銀行のデーター(2018年推定実績)で、それぞれの人口一人当たりのエネルギー起源CO2年間排出量を見てみます。

アメリカ15.2トン、中国:7.4トン、インド:1.8トンです。ちなみに世界平均では、4.5トンとなっています。これらの数値を見ると、これからまだまだ豊かになるに違いない中国もインドも、傾向としては排出量が増えるだろうと思わざるを得ません。

さらに、このことを経済的な豊かさの違い:人口一人当たりのGDPを比較して確認してみます。アメリカ:60,200ドル、中国:16,400ドル、インド:6,100ドル(CIA World Factbook 2021,実質値ppp,2017年ドル)となっています。おそらく、一番の先進国アメリカとインドとの格差は、時代にすれば、50年以上になるかもしれません。発展途上国が懸命に豊かになろうとするのを誰も駄目だとは言えません。

先進国が、かって通った道をたどる発展途上国

発展途上国は、間違いなく、先進諸国がかって通った道を、21世紀の今たどっているのです。

石炭は、エネルギー源の中でも、間違いなく格段に安いのです。COP26で、最後まで議論になったと伝わる“石炭”問題の背景には、こうした深い事情があるのです。

言うまでもなく、COPに関わる先進国もこうした経済格差とGHG排出量との関わりを良く分かってはいます。ですから、先進国は、途上国のGHG排出削減を支援するため何兆ドルという巨額な資金援助を表明しています。COP26に際して、主催国のジョンソン首相が先進国に支援金の増額を呼び掛けました。ドイツのメルケル首相、バイデン・アメリカ大統領も支援の増額を明らかにしています。日本の岸田首相も、2025年までの5年間の支援額を、600億ドルから700億ドルに増やすと11月2日の演説で、明らかににしています。

21世紀版“ブラント・レポート”を

COP26を機会として、表明された環境対策への支援強化は、貴重なものです。しかし、2021年そして、2022年の現実は、パンデミックによって、世界の貧困が大幅に拡大していて、これまで以上に現実は厳しくなっています。

実は、今から40年ほど前に、ドイツの首相だったウイリー・ブラント氏が、国連に、“ブラント・レポート”という報告書を提出しました。先進国が経済的に遅れている発展途上国をいかに支援するかという報告書でした。

経済格差は、お金だけの問題によるものではありません。SDGsに見る通り、教育や基礎的社会インフラ・サービス整備に始まる社会の基礎の底上げが重要で、そのための支援が欠かせません。それも、ただお金を出して、助けるだけではなく、“自力”を付けるように支援する必要があります。

COPでの議論を知るにつけても、すべての問題の根底に横たわる経済格差に対して、途上国が自立できるようにするべく、広い視野での支援が、改めて検討されてしかるべきではないかと考えます。21世紀の新たな“ブラント・レポート”が、必要なのではないでしょうか。