サウジをめぐる“内憂外患”

石油施設への攻撃とアラムコ上場

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2019年11月号からの転載)

今回は、サウジアラビアの“内憂外患”を示唆するような2つのニュースを取り上げる。

1つは、9月14日に起きたサウジの国営石油会社サウジアラムコの石油施設攻撃(外患)、もう1つは、アラムコ上場問題とエネルギー大臣の交代(内憂)である。どちらも背景や詳細が今ひとつよく分からない点もあるが、筆者の仮説や見立てを織り交ぜつつ、検討してみたい。

サウジ石油施設への攻撃

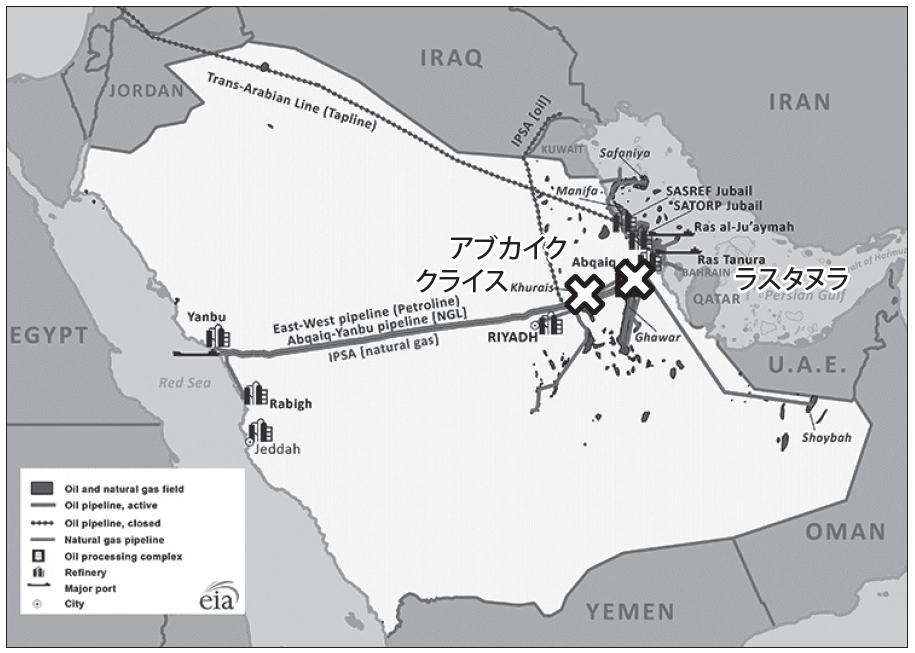

サウジ東部のアブカイクとクライスの石油施設(図)が今年9月14日、何者かによって攻撃され、大規模な火災が起きた。

その直後、サウジの南隣に位置するイエメンの反政府組織「フーシ派」が、同国の内戦に軍事介入しているサウジへの報復として、ドローン10機で石油施設に攻撃を行ったと発表した。フーシ派はイスラム教シーア派の一派で、イランの支援を受けていることや、反政府組織の能力で実施できるような攻撃ではないことから、当初からイランの関与が疑われ、米国は直ちにイランによる攻撃と断定した。

サウジ国防省は同17日、イラン製の最新鋭巡航ミサイル7機とドローン18機による、北方(イランがある方角)からの攻撃だったと発表し、ミサイルやドローンの残骸を公開した。ただ、イランの責任には言及しつつも、イランによる攻撃と断定することは避けた。

サウジは同14日の攻撃直後、エネルギー相に就任したばかりのアブドルアジス・ビン・サルマン殿下が、攻撃により570万バレル/日(BD)の原油生産が停止し、復旧には数週間かかると発表したが、同18日、9月中には復旧する見通しと訂正した。

サウジがイラクに対し、バーレーン国営石油製油所向け原油を代替供給することを打診したとか、サウジが日本のJXTGに出荷原油の油種変更を打診したなどの報道はあったが、国際原油市場への影響はほとんどなかった。

そのためか、WTI原油先物価格は、週明け同16日に前週末比8.05ドル高の1バレル=62.90ドルを記録したが、翌17日に前日比3.56ドル安の59.34ドル、18日には同1.23ドル安の58.11ドルと続落し、2週間後の同27日には攻撃前の水準である55ドル台に戻った。

石油供給の中枢アブカイク

攻撃されたアブカイクは、サウジの石油産業の“心臓部”である。サウジ最大のガワール油田(生産能力同500万BD)など周辺油田から生産原油が集まる集積地になっており、サウジ最大の積出港ラスタヌラに向けたパイプラインの出荷基地となっている。今年5月14日にドローン攻撃を受けた産油地域と、紅海側の積出港ヤンブーを結ぶ東西パイプラインの出荷基地でもある。

一方、クライスは、アブカイクと首都リヤドの中間に位置し、クライス油田(同約150万BD)を有する重要な町だ。

原油の出荷にあたっては、商品としての「原油」にするため、さまざまな前処理が必要になる。各種報道の映像や写真を見る限り、今回、主に攻撃されたのは、地中からガス交じりで産出される原油からガス分を分離する油ガス分離装置(GOSP)であるように思われる。まさに、サウジ原油のサプライチェーンの中枢を狙った攻撃であり、サウジは、防空体制の不備を含め、供給体制の脆弱さをさらしてしまった。

幸い、攻撃に伴う死傷者はなく、各施設とも半日程度で消火作業が終わったという。ただ、GOSPに3つずつ並んだ球形のガスホルダーには、きれいに穴が空いており、ドローン攻撃の精度の高さを物語っていた。こうした攻撃を受ければ、大爆発を起こしてもおかしくないが、攻撃の割に被害が小さい印象である。おそらく、弾頭に爆薬がほとんどなかったか、貯蔵中のガス(LPGあるいはNGL)が空だった可能性が高い。

限定攻撃とそのメッセージ

今回の攻撃については、サウジ国防省のミサイルやドローンの残骸公開で、イランによるものとの見方が強まり、当初は慎重姿勢だったフランス、ドイツ、英国もイラン批判に転じた。ジョンソン英首相はともかくとして、仲介者であるマクロン仏大統領や公平な判断で知られるメルケル独首相を納得させるだけの証拠が、米国から提示されたのだろう。

中東の専門家によると、イラン革命防衛隊は統制の効いた軍隊であり、政権中枢の命令なしに独走することは考えられないという。また、軍事専門家によると、最新ミサイルの使用に政権トップの承認が必要なことは当然と考えられるという。

クウェートでは9月14日未明、北方から南方に飛び去る複数の飛翔体が目撃されており、ユーチューブにアップされた。

今回の石油施設攻撃は、イランが同国西南部から行ったと考えざるを得ない。限定的な攻撃にとどまったのは、その気になれば、石油施設の中枢の壊滅的破壊も軍事的に可能で、石油輸出を停止させることも可能であるとのメッセージを送ったものと思われる。イラン原油の大口輸入国だった中国やインドは、米国によるイラン産原油の禁輸後、サウジから代替供給を受けており、これを意識しているに違いない。

イランの送ったメッセージは重層的である。イエメンのフーシ派の攻撃声明の冒頭には、コーランの同害報復(目には目を、歯には歯を)の一説があり、人道危機とも言われるイエメン内戦へのサウジの軍事介入への報復攻撃であるとの主張が見られる。今年8月下旬には、フーシ派の最高指導者がイランのハメネイ師と会見し、同国からの支援継続を確認している。

米国では9月10日、対イラン強硬派のボルトン大統領安全保障担当補佐官が解任され、米国の対イラン「レッドライン」(軍事介入の最後の一線)が後退したかに見えたが、今回の攻撃は、マクロン仏大統領の仲介で盛り上がった米国・イランの直接対話を拒否するメッセージを送ったことになる。イランは、経済制裁中の直接交渉はないとしており、直接交渉で取引(ディール)が可能と思い込んでいるトランプ米大統領に対抗している。

これに対し、当初、軍事報復を示唆していた米国も、経済制裁の範囲拡大以上の対抗措置を打ち出せずにいる。サウジも有効な対抗措置を打ち出せていない。イランは極めて賢明で、したたかである。中国やロシアの支援を期待しつつ、経済的に耐えられるところまで待つことにしたのだろう。体制維持に関する問題ゆえ、簡単には進まないのは当然かもしれない。

こうした状況は、中東では明日何があってもおかしくないことを改めて思い知らせてくれた。ただ、その割に原油価格が落ち着いているのが不思議だ。

サウジで新エネルギー相就任

石油施設攻撃の1週間前、サウジでは、ハリファ氏の後任として、アブドラアジズ殿下が新エネルギー相に就任した。石油施設攻撃は大臣就任後最初の難題だったが、まずは無難に乗り越えたといえる。

1960年生まれのアブドラアジズ殿下は、サルマーン国王の第4男で、国王の第6男ムハンマド皇太子の異母兄にあたる。王族初の石油担当相だが、石油の世界では一定の評価を得ているプリンスである。ファハド国王石油鉱物資源大学(KFUPM)の出身で、石油省次官などを歴任した。2017年からは、エネルギー担当国務相に就任。石油輸出国機構(OPEC)の会議には、サウジ代表団の一員として出席し、OPECでは長期戦略委員長として「OPECプラス」の方向性を打ち出している。

真面目な勉強家で、聞き上手と評価されている。

日本との関係では、アブドラアジズ殿下は、2000年前後のアラビア石油のカフジ油田利権延長交渉の責任者になるなどしているが、アラビア石油との交渉時、鉱山鉄道の敷設をめぐって交渉がまとまらなかった経緯がある。そのため、日本に対しては厳しく対応するのではないかと見る向きもある。ただ、アラビア石油の撤退以前は、日本びいきだったことは間違いなく、皇太子時代の天皇陛下と面会され、親交を深められている。

テクノクラートとしてのハリファ氏

従来、サウジの石油担当相はテクノクラート(技術官僚)が就任してきた。石油に関する一定の知識や経験が必要で、政策失敗の責任も問われる。さらに、利権として大きすぎるので、特定の王族には任せられないなどの事情があったと思われる。

ハリファ前エネルギー相の解任に当たっては、8月30日の段階で、サウジの省庁再編でエネルギー部門と産業(工業)・鉱業部門を再分離する「権限の縮小」があった。それに伴い、石油を担当する大臣の呼称は、エネルギー産業鉱物資源相からエネルギー相になった。エネルギー産業鉱物資源相では権限が広すぎるとの指摘は省庁再編前からあった。旧工業省所管の石油化学大手、サウジアラビア基礎化学公社(SABIC)が、旧石油省所管のアラムコに経営統合され、再編はひと段落したということかも知れない。

さらに、アラムコ会長はファリハ氏が務めていたが、9月2日、銀行家出身のルマイヤン公共投資基金(PIF)会長が兼務することになった。PIFは、国家基金(NWF)として、上場後のアラムコ株式が国から移管されることになっているため、アラムコ上場後の体制を見据えた人事との見方が出ていた。

ファリハ氏のエネルギー相解任の理由として、アラムコ上場への消極性や、原油価格低迷の責任、経費使用にコンプライアンス上の問題があったことなどが指摘されているが、本当のところはよく分からない。ファリハ氏は、アラムコの米ニューヨーク証券取引所への上場について、米国のテロ支援者制裁法(JASTA)や審議中のOPECに対する競争法違反法案などの訴訟リスクがあるとして、反対していた。

サウジ・ビジョン2030とアラムコ上場

アラムコの新規株式上場(IPO)は、同国経済の脱石油依存や非石油部門の振興などを目指す国家改革計画「サウジ・ビジョン2030」の実施に必要な資金調達手段として、同国政府の最優先課題とされている。しかし、アラムコ上場は、ビジョン2030の本文で言及されているわけではなく、改革責任者であるムハンマド皇太子が推進しているが(写真)、サルマーン国王は反対していると言われている。

ムハンマド皇太子は、企業価値2兆ドル(約210兆円)のアラムコ株式の5%を国内外の取引所に新規上場させ、1000億ドルを調達したいと発言している。しかし、原油価格の低迷により、企業価値は2兆ドルを下回り、調達額が1000億ドルに達しないためIPOが遅れているとする見方が一般的である。

こうしたタイミングで、王族しかも近親者をエネルギー相に起用したのは、ムハンマド皇太子のアラムコ上場への決意の表れと見るべきだろう。あるいは、石油の専門家であるアブドラアジズ殿下をエネルギー相にして、上場に反対する父親(国王)の説得を期待したのかもしれない。

「レンティア国家」の維持

筆者は、アラムコ上場を単なる資金調達手段とは見ていない。むしろ、ビジョン2030の代替案である「プランB」であるような気がする。

ビジョン2030には、「石油立国」から「投資立国」への転換が明確に提唱されており、ムハンマド皇太子が副皇太子時代の2016年、アラムコ上場を表明したが、当時の経済誌とのインタビューで、国富の源泉を石油から投資に転換すると語っている。すなわち、皇太子が目指しているのは、上場によって地下に眠る埋蔵原油を現金化することであり、その現金を原資とした投資による「レンティア国家」(天然資源生産から得られる巨額の地代・利子・剰余価値などの不労所得で成り立っている国家)の維持ではないか。

サウジの特殊事情として、2万人とも3万人ともいわれる大勢の王族の存在がある。彼らを養っていくことが、サウド家当主、サウジ国王に課せられた義務であり、これを確実にできれば、王族の不満は抑えられる。

さらに、湾岸君主制国家では、国民との間で、人権や民主主義を諦める代わりに、免税と手厚い社会給付を保証する一種の“社会契約”が成立しているとの見方もある。これも「レンティア国家」を維持しない限り、実現は不可能である。

埋蔵原油の“座礁資産化”を回避

気候変動対策の国際的枠組みであるパリ協定の目標を達成するには、2050年ごろに世界の温室効果ガス排出量を実質ゼロにする必要があり、そのためにはエネルギー転換・脱化石燃料が必要になる。欧米の機関投資家や金融機関の間では、気候変動対策の強化により、石炭を中心とする化石燃料関連の案件が「座礁資産化」(投資回収ができなくなる資産)するおそれがあり、投資資金を引き揚げるダイベストメントの動きが出始めている。

サウジとしては、地下の膨大な埋蔵原油が「座礁資産化」する事態は悪夢である。アラムコ上場を通じて早いうちに現金化するか、世界の投資家たちとリスクヘッジしておくのは当然の防衛策だろう。

しかし、アラムコ出身のテクノクラートたちにすれば、欧米の金融コンサルタントが考えそうなアラムコ株式のIPOという対応策は、賛成できなかったのかもしれない。石油のエネルギー密度の高さや使い勝手の良さなどの優位性、経済性の高さを知り尽くした彼らにとって、アラムコ株式の上場など、国富の切り売りにしか見えないのではないか。サルマーン国王の反対も、元エネルギー相やアラムコ元CEOから意見聴取した結果だったと伝えられている。

そうした中、米国は、シェール革命という“パンドラの箱”を開けてしまった。米国が世界最大の産油国となり、2020年末には石油の純輸出国になるとされる。国際石油市場における供給構造の変化を考えれば、当面、原油価格上昇は期待できない。もし原油価格が上昇するとすれば、イランやサウジに関する地政学リスクの高まりぐらいである。環境面からも、エネルギー技術の開発や燃料転換を通じて石油離れが加速する可能性があり、原油価格の上昇は期待しづらい状況にある。

9月18日、サウジの石油施設早期復旧に関する記者会見に、アブドラアジス・エネルギー相とともに出席したアラムコのル マイヤン会長は、IPOが攻撃によって遅れる可能性を否定し、1年以内に実施するとした。サルマーン国王は2人の実子、最愛のムハンマド皇太子とアブドラアジズ・エネルギー相に押し切られたのだろうか。