省エネの「ダブルカウント」に要注意

―京都議定書目標達成計画の失敗を繰り返すな―

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

政府・省エネ小委は、2月17日、2030年度の「省エネ対策の効果の試算」を示した。このうち、特に家庭部門・業務部門の電力消費については2012年の消費量実績の28~29%という大きな値を見込んでいる。今後政府は、この試算をマクロフレームに組み込んで長期エネルギー需要見通しを進めることになる。この作業に当たっては、過大な省エネを見込んだ結果として、両部門共に大幅な未達に終わった「京都議定書目標達成計画」の過ちを繰り返してはならない。特に、今回の「省エネ対策の効果の積算」について、「マクロフレーム」でダブルカウントしないよう、注意すべきである。

1.はじめに:巨大な経済リスク

京都議定書目標達成計画(以下、目達計画)では、家庭・業務部門で過大な省エネを見込んだが、これは大幅な未達になった。このしわ寄せを受ける形で、産業部門は対策の深掘りを余儀なくされた。

現在、政府が進めている長期エネルギー需要見通しの作業においても、同様の過ちが繰り返される危惧がある。

ただし、リスクは、今回の方が大きいかもしれない。京都議定書の時には、リーマンショックで経済全体が落ち込んだり、あるいはCDMがあったから、コストの上限はある程度抑えられた。だが、新たな国際枠組みでは、世界の主要国がみな目標を持つようになるため、大量で安価なCDMは期待できない。JCMを進めるにしても、その規模は限られるだろう。

では国内だけで数値目標を達成するには、いくら掛かるのだろうか? 近年の政策の実績を見ると、FITによる太陽電池の導入は日本のCO2を年間1%減らすのに年間1兆円もかかる対策だった。そして恐るべきことに、これは特に突出して効率が悪い政策というわけでもない。過大な数値目標を掲げると、1%あたり1兆円のコストを覚悟しなければならない。

2.省エネ小委「省エネ対策の効果の試算」

2月17日の政府・省エネ小委注1)では、今後取り組む「省エネ対策の効果の試算注2) 」を公表した。家庭や産業などの部門別に、省エネ対策を行わなかった場合に比べ、2030年度時点で原油に換算して合計4638万キロリットル分の節減効果を見込んでいる。このうち、家庭・業務部門の電力消費量については、とくに大きな削減率が示された。すなわち、家庭部門の電力消費についての省エネ対策の効果は、2012年の消費量実績の28%と試算された。業務部門については29%であった。

さて、目達計画での間違いは、2つの点でおきた。第1に、個別の省エネ対策の効果を過大に積算した。第2に、その積算について、マクロフレームでダブルカウントをしていた。では、この教訓を、今回の省エネ小委の試算について、どう活かすべきか。

まず1点目について述べる。省エネ小委の試算は、今後精査が必要である。個々の技術の省エネ効果や普及量の見通しはもちろんのこと、項目間の重複についても検討が必要である。公開された情報をざっと見ただけでも、以下のような疑問点がある(詳しい分析は追記をご覧ください):

- ●

- 家庭・業務両部門とも、住宅・建築物の断熱で電力だけが大きく減り、非電力が減らないことになっているのは、整合性を欠くのではないか。

- ●

- エネマネも、電力だけが大幅に減り、非電力が減らないのは、整合性がないのではないか。

- ●

- 照明が大幅に削減されることになっているが、可能か。

- ●

- 家庭部門は「住宅」と「エネマネ」を足すと、現時点での暖房と冷房需要の合計に匹敵するのではないか。住宅もエネマネも、内容としては冷暖房が主であろうから、100%の省エネをすることになっていないか。住宅、エネマネ、どちらも過大評価である上に、重複も大きいのではなかろうか。業務部門も建築物とエネマネについて同様ではないか。

- ●

- 機器の省エネが計上されているが、これらの機器、例えばDVDレコーダは2030年にそもそも存在するのだろうか? このような予測はできるものだろうか?

以上のような点を含めて、今後、より詳しいデータに基づいて、精査する作業が必要であろう注3)。

さて本稿では、より深刻な問題点として、2点目――マクロフレームでのダブルカウントについて、以下で詳しく説明する。

3.電力消費とGDPの「鉄のリンク」

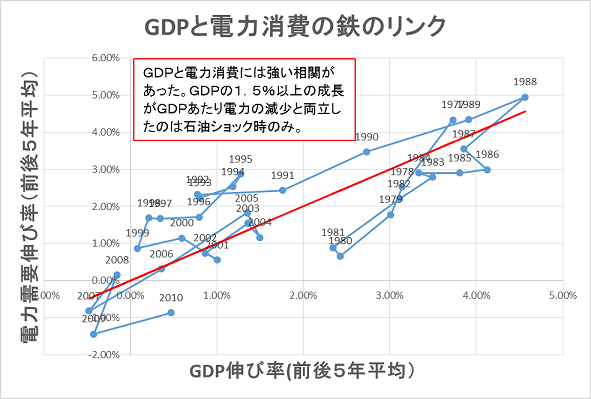

先に進む前に、標題の「鉄のリンク」について説明する。エネルギー経済学の常識として、GDPが成長するならば、電力消費量も、それにつれて増大する。より厳密にいえば、「電力消費量のGDP弾性値は1以上である」、すなわち「電力消費量の伸び率がGDP伸び率を上回ること」は、電力消費量とGDPの「鉄のリンク」と呼ばれてきた。

過去、日本においても、GDPが1%増加するごとに、電力消費量も1%以上の増加をしてきた。エネ環会議では、これを根底から無視した需要想定をおいていたが、これは誤りである。これにはRITEのp5に詳しい説明がある。

改めて日本について見ると、図1にあるように、やはり殆どの期間において、電力消費量のGDP弾性値は1以上で推移してきたことが分る。

これを見ると、1.5%以上の経済成長とGDP原単位の改善が両立したのは第二次石油ショック時(1980年前後)のみであることが分る。

至近年では、電力消費量は横ばいないし微減しているが、これは、ほとんど経済成長をしていない中でのことである。

今後、年率1.5%~2%といった経済成長を想定するならば、電力消費量もそれと同率以上で増大すると想定することが、整合性という観点から適切である。そうでないとするならば、エネルギー経済学の常識に反することであるから、よほど強固な理由が要る。

経済が成長すれば、工場が建ち、店舗やオフィスが増えて、住宅も増え、また大きくなる。電力消費量もその分は確実に増える。

これまで日本は、「失われた20年」において経済が停滞していたため、経済成長が続くとはどういうことか、想像することすら出来なくなっている人々もいるようだ。だが経済成長が続くならば、電力消費量も増えるはずである。

諸外国でも、1.5%以上の経済成長をしている国々では、GDPと電力消費量の鉄のリンクが普遍的に観察される。ただし国と時期によっては、鉄のリンクが弱くなることがある。だがこれらは何れも理由があり、今後日本において、①製造業・サービス業ともにバランスよく、かつ②年率1.5~2%で経済成長を続ける、という前提に立つならば、やはり「鉄のリンク」が成立すると考えることが妥当である(諸外国の鉄のリンクについて、詳しくは本稿の附2を参照されたい)。

図1 GDPと電力消費量の鉄のリンク。今後、年率1.5~2%の経済成長が続くならば、

電力消費量もそれと同率以上で増大すると考えることが整合的である。

注:前後5年間の移動平均。データが2012年まで入手可能なのでプロットは2010年で終了している。

筆者作成。データ出所:EDMC。

- 注1)

- 正式名称は:総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会(第10回)平成27年2月17日(火)

- 注2)

- 正式には 資料4-3 定量的な省エネ量の試算について(事務局試算(案))における省エネルギー対策ごとの省エネ量試算、とすべきであるが、簡単のため本稿では「省エネ対策の効果の試算」とする。

- 注3)

- なお、一つ一つの省エネ対策について、政策を実施するにあたっては費用対効果の見極めが必要であることも言うまでも無い。例えばLEDはすでにかなり普及したから、真に先端的な技術を除いては、補助金からは卒業させるべきかもしれない。