第一次世界大戦100周年に思う

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

2014年は欧州にとって特別な意味を有する年である。2014年は1914年の第一次世界大戦勃発から100周年、1944年のノルマンディ上陸作戦から70周年にあたる。いずれも今日の欧州を形成する大きな契機となった歴史的事件である。今年に入って第一次世界大戦に関する記事、テレビ番組も頻繁に見られる。また現在の世界と1914年当時の世界を比較し、歴史に教訓を学ぼうという様々な試みもなされている。

8月15日の終戦記念日が近づいている。日本にとって「あの戦争」といえば第二次世界大戦であるが、欧州における第一次世界大戦の歴史的位置付けは第二次世界大戦と同じくらい大きく、日本人の想像をはるかに上回る。日本にとっては「遠い国の戦争」であっても、欧州ではフランス、ベルギーを中心に自分の国土が悲惨な戦場となり、多くの若者が命を失った。英国でもフランスでも至るところに「大戦争(Great War, Grande Guerre)」のモニュメントが見られる(これらのモニュメントが出来たのは両大戦間であったため、当然ながら「第一次世界大戦」という用語はまだないが、英国ではGreat War といえば今でも第一次世界大戦を意味する)。11月11日の第一次世界大戦休戦記念日(Armistice Day)には多くの人が赤いポピーを胸につけ、エリザベス女王臨席の下で追悼式典が行われる。ちなみに赤いポピーの起源は激戦地であったフランドル地方に赤いケシの花が咲き誇っていたことに由来するそうだ。

人類史上最初の世界戦争である第一次世界大戦がもたらした影響は数え切れない。それまでの戦争概念を大きく塗り替える「総力戦」の出現、戦車、戦闘機に代表される技術革新、膨大な戦没者数、オーストリア・ハンガリー帝国、ロシア帝国、オスマン帝国の消滅、民族自決に伴う新たな国の発足、国際連盟の設立を初めとする国際秩序の激変等々である。

エネルギー政策の面でも第一次世界大戦のもつ意味は非常に大きい。

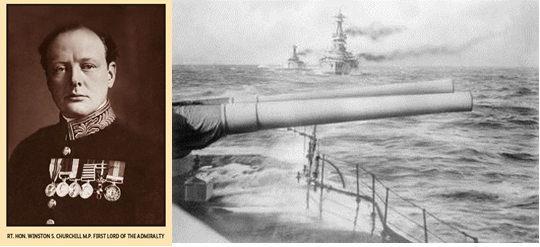

第一に石炭から石油への燃料転換とエネルギー安全保障という概念の出現である。19世紀半ば以降、近代海軍の燃料は石炭であり、欧州の中ではアルザス、シレジア、南ウェールズ等の石炭産地が軍事上、重要な位置づけを占めていた。他方、石炭資源は比較的広範囲に賦存しているため、主要国の多くは産業、軍の需要を賄うに足る国内石炭資源を有していた。現在、「日本=資源小国」となっているが、日露戦争当時、日本の石炭生産量は国内消費量を上回り、4割がアジア諸国に輸出されていた(もっとも軍艦用燃料としては、日英同盟のおかげをもって、高熱量で排煙量の少ないウェールズ炭を輸入していたのだが)。しかし1912年にウィンストン・チャーチル海軍大臣が当時世界最強であった英国海軍の燃料を石炭から石油に転換したことで、エネルギー安全保障の位置づけが飛躍的に高まることになる。石炭から石油への燃料転換により、軍艦の速度、行動範囲が大きく向上し、燃料充填が容易になる。大海艦隊を建造しつつあったドイツ帝国に対する優位を保つためにも必要不可欠な政策でもあった。

同時に英国海軍の燃料転換は新たな課題を突きつけた。石炭と異なり、石油資源の賦存は偏っており、英国には国内石油資源がなかったからである(英国が北海油田の開発を始めるのは50年近く先である)。このため、英国海軍の存立は輸入石油に依存することとなり、その安定供給が国家安全保障上の至上命題となった。そのことを最もよく理解していたのがチャーチル海軍大臣自身であった。英国はアングロ・ペルシア・オイル(後のBP)の株を取得し、石油安定供給の布石を打つ。“On no one quality, on no one process, on no one country, on no one route, and on no one field must we be dependent. Safety and certainty in oil lie in variety and variety alone.” というチャーチルの言葉は今日につながるエネルギー供給源多角化の考え方そのものである。その意味でチャーチルはエネルギー安全保障政策の先駆者であったとも言えよう。

チャーチル海軍大臣 第一次大戦中の英国艦隊

燃料転換の影響は海軍にとどまらない。第一次世界大戦で初めて出現した戦車、戦闘機といった兵器も石油を燃料としており、戦争遂行能力と資源確保は密接不可分の関係となる。これは同時に石油資源に乏しい島国の日本が主要国の中でも最も脆弱な存在になったことも意味していた。

日本の原油生産は最盛期でも年間50万キロリットル未満であったのに対し、石油需要は拡大する一方であった。当然ながら輸入石油は年々増大し、1940年当時の日本の原油生産は33万キロリットル、石油消費量は460万キロリットルで輸入依存度は約92%、しかも石油輸入の81%を、仮想敵国である米国に依存していた。

もとより、日本は石油資源の乏しさがアキレス腱であることをよく認識していた。大正初頭から石油備蓄を拡大し、太平洋戦争直前には約840万キロリットルの石油備蓄量を保有していた。当時の石油消費量の1年半~2年分の量に相当し、世界最大規模であった。しかし1941年の南部仏印進駐は米国の対日石油全面禁輸を招き、日本は海外からの石油調達の大部分を失った。「このままでは石油備蓄を食い潰し、袋小路に追い込まれる。時間が経過すれば工業力に勝る米国と日本との保有艦船の差も拡大する。座して死を待つよりも今、南方に進出して資源地帯を確保しよう」というのが日本の選んだ戦略であり、その行き着く先については改めて述べるまでもない。

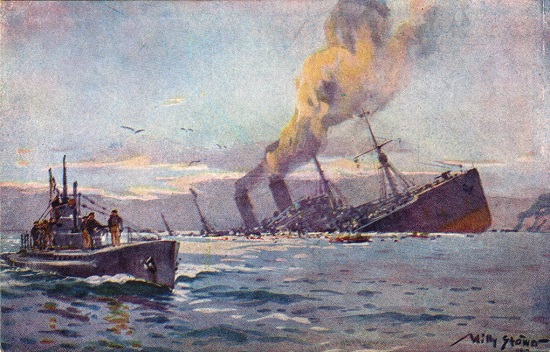

第一次世界大戦がエネルギー政策にもたらしたもう一つの大きな教訓は潜水艦による通商破壊戦、シーレーン途絶の恐ろしさであった。第一次大戦中、ドイツ海軍のUボートは英国の商船を次々に撃沈し、島国の英国は降伏一歩手前まで追い詰められる。エコノミスト誌は「1917年4-6月の英国、連合国の商船喪失数が続いていたら年末までにドイツが勝利していただろう」と論じている。

第一次世界大戦中のUボートによる通商破壊

日英同盟によって地中海に駆逐艦を派遣した日本海軍は通商破壊戦の威力を目の当たりにしたはずであったが、それを活かした形跡は見られない。第二次世界大戦中も大西洋の戦いは通商破壊であった。しかし日本海軍においては、潜水艦はあくまで敵艦隊撃滅のための漸減兵器と位置づけられ、シーレーン防衛を通じたタンカー、商船の護衛には艦隊決戦に比して遥かに劣後するプライオリティしか与えられなかった。このため、太平洋戦争当初は順調であった南方石油の日本へのタンカー輸送も米国潜水艦の攻撃によって、みるみる低下し、昭和20年に入ると完全に途絶する。戦艦大和の悲壮な片道燃料出撃はこうした中で断行されるのである。

第一次世界大戦から100年の間、エネルギーをめぐる各国情勢も大きく塗り変わった。英国は1970年代に北海油田を発見し、1980年~2005年まで石油純輸出国になるが、北海油田の生産低下により、再び純輸入国になっている。戦前、世界最大の石油輸出国であった米国は、戦後、石油輸入国に転じ、2013年に中国に抜かれるまで世界最大の石油純輸入国であったが、シェール革命により、2020年頃には世界最大の石油産出国になり、2035年には純輸出国になると言われている。そんな中で石油輸入相手国が米国から中東諸国に変わったとはいえ、石油供給をほぼ全量輸入に依存するという日本の基本構造は変わっていない。米国からの輸出禁輸、潜水艦によるシーレーン寸断というかつてのリスクは、中東情勢の緊迫によるホルムズ海峡の閉鎖リスク、南シナ海における中国の覇権というリスクに置き換わったとはいえ、日本へのエネルギー供給ルートが危機に脆弱であることも変わらない。そんな風に考えると、第一次大戦以降、エネルギーは常に日本の「ダモクレスの剣」であり続けていることを痛感する。