欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感(その1)

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

移り行く中心軸

ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。

日本を含め、多くの国でエネルギー政策は3つのE、即ちエネルギー安全保障(Energy Security)、環境保全(Environmental Protection)、経済成長あるいは経済効率性(Economic Growth, Economic Efficiency)を追求するものとされている。しかしその重心は時代の流れを追って変化する。欧州について言えば、1990年代はエネルギー市場の自由化、競争促進による効率性が重視され、2000年代は地球温暖化問題がエネルギー政策の中心軸に据えられてきた。私がIEAに在籍していた2002-2006年の頃、懇意にしていた欧州のあるエネルギー政策担当者が「欧州のエネルギー政策は温暖化問題にハイジャックされた」と言っていたことを思い出す。

欧州委員会の関与の高まり

気候変動政策が欧州のエネルギー政策を席巻するプロセスはEU各国と欧州委員会との間の主導権争いとも重なる。貿易政策と異なり、EU諸国のエネルギー政策は元来、各国の主権に委ねられる部分が大きかった。

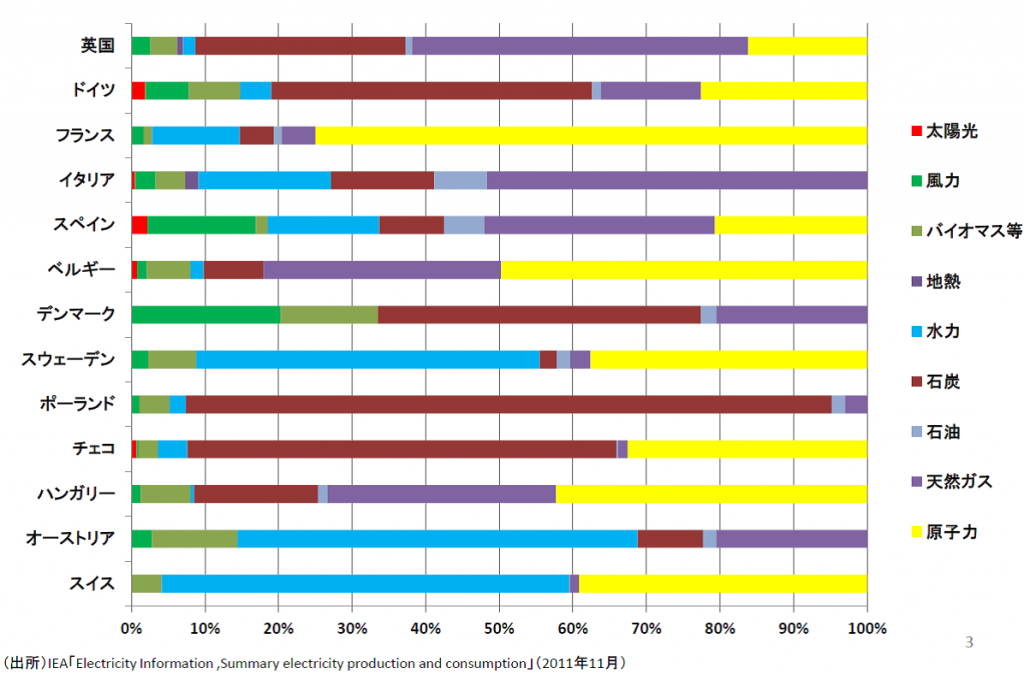

欧州諸国の電源構成(2011年11月)

各国のエネルギー賦存状況や、特定のエネルギー源(特に原子力)へのポジションが大きく異なる以上、当然のことでもある。上の図にあるように、欧州諸国の電源構成を見ても、石炭中心のポーランド、原子力中心のフランス、水力・原子力中心のスウェーデン、スイス、原子力を排除するイタリア、デンマーク、オーストリア等、バラバラである。

しかし伝統的に各国に委ねられてきたエネルギー政策についても90年代以降、欧州委員会の関与が段々に高まってきた。域内共通エネルギー市場に向けた電力・ガス自由化指令、域内共通エネルギー市場を機能させるための優先的エネルギーインフラ整備(特にガスパイプライン、送電網)等がその事例である。

気候変動アジェンダと欧州の自信

国境を越えた問題である気候変動問題は、欧州委員会の関与を拡大する格好のイシューでもあった。エネルギーの世界では、IEA閣僚理事会やG8エネルギー大臣会合に代表されるように各国のエネルギー大臣が発言するが、気候変動交渉の世界では通商交渉と同様、欧州委員会とEU議長国が代表して発言するのは、その象徴的事例である。2000年代初頭からEUワイドの気候変動政策という旗印の下、EU排出量取引、EU再生可能エネルギー指令、EU省エネ指令等の施策が次々に導入・強化されていった。

特に私が経産省で温暖化交渉に登板した2008年はその傾向が頂点に達していたと言ってよい。EUは2009年のCOP15(コペンハーゲン)に向けて交渉の主導権をにぎるべく、2006年に「20:20:20目標」(2020年までに①温室効果ガスを90年比で20%削減、②エネルギー消費に占める再生可能エネルギーのシェアを20%に引き上げ、③エネルギー効率を20%改善)を発表していた。当時のEUのエネルギー・気候変動政策当局は「EUが範を示す。世界はそれについて来い」という鼻息の荒さであった。

揺らぐ欧州の自信

しかし私がロンドンに着任してから3年余が経った今、EUのエネルギー・環境政策当局にかつてのような自信は見られない。

巨視的に見て大きな要素は、ユーロ危機の深刻化と、それに伴う「EU」という枠組み自体への不信感の増大である。2013年5月に米国の調査機関ピューセンターが欧州各国で行った意識調査によれば、EUに対して好意的な感情を持つ人の割合は2012年の60%から2013年には45%に低下した。ユーロ危機からようやく立ち直りの気配を見せているとはいえ、直近の欧州議会選挙ではEU離脱を主張する英国独立党(UKIP)やフランスの国民戦線(FN)等のアンチEU政党が大きく議席を伸ばした。最近のエコノミスト誌は、エウロペが雄牛に振り落とされる絵(注:Europe の語源は美女エウロペに一目ぼれしたゼウスが白い雄牛に身を変えて彼女を乗せて連れ去ることに由来する)を表紙にして、一層の統合プロセスを目指す「欧州プロジェクト」への一般民衆の「反乱」について論じている。

Bucked off (The Economist 31 May-6 June 2014)

全体としてEUが自信を喪失している中で、欧州委員会及び各国が推進してきたエネルギー環境政策も困難に直面している。

再生可能エネルギー政策の蹉跌

その典型例が日本で何かと理想化されて報じられる再生可能エネルギー促進策である(最近、ようやく欧州の再生可能エネルギー政策の実像が報じられるようになってきたのは喜ばしい限りである)。ユーロ危機の直撃を受けたスペインでは、財政赤字削減のため、政府が補助してきた再生可能エネルギー固定価格購入制度を中断せざるを得なくなった。またユーロ危機によって庶民の可処分所得が圧縮される中で、上昇を続けるエネルギーコストが各国で政治問題化している。エネルギーコストは逆進性が強く、低所得層になるほど、総家計支出に占めるエネルギーコストのシェアが増大する。「歴代政権の中で最もグリーン」を標榜していた英国のキャメロン政権は、再生可能エネルギーの中でも割高な太陽光発電への間接補助を大幅にカットし、むしろシェールガスの開発に重点を置き、環境団体の批判を浴びている。日本の固定価格購入制度のお手本となった本家本元ドイツでも、行き過ぎた消費者負担が政治問題化し、かつて環境大臣として再生可能エネルギー推進に辣腕をふるったガブリエル社民党党首が、大連立政権の副首相兼経済エネルギー大臣として再生可能エネルギー政策のコスト削減に取り組んでいるのは皮肉な構図である。

もちろん欧州におけるガス、電力料金の上昇を再生可能エネルギー推進策のみに帰するのはフェアではない。英国エネルギー気候変動省が2013年3月に発表した資料によると平均的な家庭の年間電力・ガス料金1267ポンドのうち、エネルギー気候変動政策に由来する部分は112ポンド(約9%)とされている。他方、再生可能エネルギーへの支援、それに伴うネットワークコスト、スマートメーターの設置等でエネルギー代金は2020年までに更に200ポンド上昇するという電力事業者の見通しもある。石油やガスのコストは国際市況で変動するものであり、やむを得ない部分はあるが、問題は政府自身のイニシアティブであるグリーン政策によって、どこまでエネルギーコストを引き上げることが許容されるかということだ。英国では労働党のミリバンド党首は「エネルギーコストの上昇に直面しながら現政権は全く無策だ。2015年の総選挙で労働党が勝ったら、20ヶ月の間、エネルギー料金を凍結する」と咆哮し、保守党のキャメロン首相は「エネルギー価格上昇はミリバンド党首がエネルギー気候変動大臣の時代に導入した施策が原因だ。グリーン補助金を削減すべきだ」と応酬する等、エネルギーコストが次期総選挙に向けた主要イシューになりつつある。