今後電気料金が上がる3つの理由

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(会議所ニュース2014年3月1日号からの転載)

全国的な豪雪に見舞われホワイトバレンタインデーとなった直後の2月17日、北海道電力は電気料金再値上げの検討を始めることを発表した。値上げ幅や時期は未定だが、早ければ今年度中の申請を行うという。昨年9月の値上げからまだ半年も経っていない中ではあるが、やはりというため息をつかざるを得ない。

今後電力料金は上がる。神ならざる身ではあるがこう断言するのには3つの理由がある。

原子力発電所の停止

会議所ニュースをご覧の皆様にはすでにご承知であろうが、現在全国のほとんどの原子力発電所が停止している。これまで日本の電力の約3割をまかなっていた原子力発電の穴を火力発電のたき増しによって埋めることで莫大な燃料費が国外に流出しており、貿易収支は3年連続の赤字、昨年は11兆4745億円の赤字となった。

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会が昨年12月にまとめた「エネルギー基本計画に対する意見(案)」から原子力発電所の停止による影響を抜き出せば、①エネルギー自給率は6.0%にまで落ち込み(2012年時点)、②化石燃料依存度は9割に上昇(震災前6割)、③資源供給国の偏りが深刻化(原油の83%、LNGの29%を中東に依存。なお、2012年度の電力会社のLNG国別受入実績を見るとホルムズ海峡依存度が32%)、④温室効果ガス排出量が83百万トン増加。

エネルギー安定供給と環境性の観点からは前記問題点が指摘され、経済性の観点からは、①輸入燃料費の増加額が年間3.6兆円に上ぼり、②一般世帯の電気料金が2割上昇することが指摘されている。

月に300kWh程度使用する一般的な家庭で月1000円程度、25万kWh使用する中規模工場で月75万円、240万kWh使用する大規模工場では月720万円上昇する計算である。

昨年の値上げは査定による圧縮で、家庭用は全社とも10%以内であった。電力会社にコスト抑制努力を求めるのは当然であるが、原価の大半を占める燃料費の抑制のため、2017年4月には米国産シェールガスの調達が拡大して現在の6割程度のコストで調達可能になっているという「将来への期待値」を前提とした査定も行われた。燃料調達方法の改革を促す力は期待できるが、期待先行であったことも確かだ。原子力発電というオプションを手放せば燃料調達の交渉力が低下することも懸念される。原発の再稼働も料金算定見込みに含まれており、北海道電力の泊原子力発電所1号機は昨年12月、2、3号機は今年の1月と6月に稼働していることが前提とされていたのである。

北海道電力も泊原子力発電所の1基が稼働すれば一日2億円程度の収益改善となるため、値上げ幅は原発再稼働の状況次第と報じられているが、現段階で電気料金を抑制する肝が原子力発電所の再稼働であることは議論の余地がない。

このまま全国の原子力発電所停止の状態が続けば、ほかの電力会社も再値上げせざるを得なくなる。実際、九州電力も値上げの可能性を示唆している。

再生可能エネルギー賦課金の増大

菅直人元総理大臣が自身の退陣と引き換えに成立させた「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、2012年7月から再エネの全量固定価格買取制度(通称FIT)が導入された。この制度は、再エネ事業で利益が出るように環境を整えることで導入を促進し、また、普及に伴って段階的に買い取り価格を下げていくことでコストダウンを誘導することが可能であるとされている。

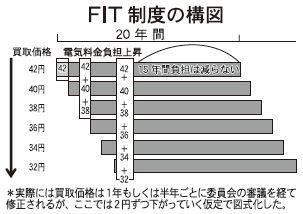

例えば10kW以上の太陽光発電は、導入初年度の2012年度は42円/kWhで20年間買い取りとされたが、2013年度単価は37.8円(36円+税)/kWhに見直された。しかし買い取り単価は低減しても、消費者の負担は増大する。電力消費者が負担する買い取り費用総額は、買い取り単価と再エネによる発電量を掛け算した金額の合計だからだ。

10kW以上の太陽光発電を例にすれば、「42円×その年に導入された設備が発電した電力量」が制度導入初年度の買い取り費用総額になる。これが翌年には「(42円×初年度に導入された設備が発電した電力量)+(37.8円×その年に導入された設備が発電した電力量)」となり、制度導入からの年月経過に伴ってこの層が積み重なっていくのだ。

FITの構造からくる当然の帰結であり、導入から10年以上が経過したドイツでも、2014年の消費者負担は前年比18%増加となり平均的な家庭で年間2万3000円を超える。2月11日にドイツの連邦エネルギー・水道事業連合会(BDEW)は世論調査の結果を公表した。脱原発、再エネの積極的導入といった政策の基本方針には9割近い支持があったものの、再エネによる電気代の高騰を危惧する声も7割に及んだ。増大し続ける賦課金への対応が政権の大きな課題となっている。

特にわが国のFIT制度は制度設計の甘さが指摘されている。書類申請によって設備認定が受けられるため、非住宅用の太陽光については稼働開始した設備は認定された計画の2割程度にとどまっている。高い買い取り価格の権利だけ確保して設備費用の下落が進んでから施工・稼働することでより大きな利益確保を狙う事業者の存在も指摘され、経済産業省は土地や設備を確保していない太陽光発電事業者の認定取り消しに踏み切ることを明らかにしたが、そもそも諸外国と同様、適用買い取り単価は設備稼働時のものとする見直しを行うべきだ。

また、買い取り価格の見直し時期を半年か1年ごととしているのも悠長に過ぎる。ドイツは2012年5月から10月は毎月自動的に1%ずつ切り下げ、11月からは新規設備の導入状況に基づいて引き下げ幅を決定するなど機動的な買取価格修正に苦心している。設備価格の連続的な低下をいかに適切に反映させるかがFITの運用上非常に重要である。

再エネ普及策においては効率性の観点が軽視されがちであるが、国民負担が過大になれば普及策そのものの持続可能性が脅かされる。再エネの普及策見直しが急がれる。

電力自由化で料金引き下げ効果はあるか

東日本大震災をきっかけに、政府は電力システム改革の議論を進めており、昨年11月に成立した改正電気事業法によって、今後のシステム改革の方向性やスケジュールが示された。電力システム改革の目的は、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③電気利用の選択肢や企業の事業機会の拡大の3点とされる。この2点目について「電気料金が安くなる」と理解してしまっている消費者が多いが、「最大限の抑制」という表現は電気代が上がる可能性を否定するものではない。

「電力自由化」とは、電気料金の低廉化を目的として、料金規制を撤廃し、料金の決定を市場に任せることで資源配分の効率化を図る仕組みに移行することを意味する。その結果、消費者に電力会社やメニュー選択の自由を与える一方、電力会社にも顧客選択や料金設定の自由を与えるが、導入の目的である電気料金引き下げ効果が実際に見られるのか、検証する必要がある。

経済産業省の委託により、一般財団法人日本エネルギー経済研究所が「諸外国における電力自由化等による電気料金への影響調査報告書(以下、報告書)」を提出している。その中にあるドイツの事例を参照したい。自由化が電気料金にもたらした影響を計測する場合、単純に自由化後の電気料金の推移を観察するだけでは不十分である。燃料費の変動の影響、税金や補助金、再生可能エネルギー賦課金など政策による影響、自由化後も規制料金であり競争とは基本的に関係ないネットワーク料金の変動の影響などを補正して比較する必要がある。この分析を行うために、電気料金(家庭用)の内訳を分類し、経年の変化を追ったのが下記の表である。

表の最下段「10/00」は、2000~10年の変化を表しており、この間、ドイツの家庭用電気料金は11.01セント/kWh上昇しているが、そのうち、平均燃料費の上昇と政策の影響で説明出来るのは、6.49ユーロセント/kWh(=0.43+3.23+2.83)である。規制料金であるネットワーク費用については、報告書の別のデータによればほぼ横ばいであることが確認されている。つまり、11.01-6.49=4.52ユーロセント/kWhがこれらでは説明できない価格上昇分になる。報告書では、「ドイツでの2000年以降の電気料金上昇は、再生可能エネルギー費用負担および税負担額の拡大が主たる原因であったと見ることができる」としているが、それら政策の影響や燃料費では説明できない料金上昇分が存在するので、少なくとも自由化がドイツの電気料金を引き下げたことはないと言える。

では、ドイツが特殊な事例なのだろうか。実は報告書には、「日本を除く調査対象国では、電力自由化開始当初に電気料金が低下していた国・州もあったが、おおむね化石燃料価格が上昇傾向になった2000年代半ば以降、燃料費を上回る電気料金の上昇が生じている」とある。自由化を行った国・州の多くで、電気料金引き下げ効果は見られず、むしろ燃料費の上昇率を上回る料金上昇が生じているとの分析結果が示されているのである。

電力自由化の多くは、料金規制のもと供給義務を果たすために、大幅な設備余剰を抱え「メタボリック」になった電力事業を改善し、電気料金を低減することを目的としていた。仏、独、伊など欧州各国の自由化開始時の設備率(その年の最大電力に対する当該年の12月31日時点の設備容量の比)は1.5を上回っており、自由化当初は事業のスリム化による電気料金低減効果が見られたところもあるようだ。ドイツは日本のように段階を踏まず最初から全面自由化としたため、様子のわからない事業者が無理な値下げをしてしまったことも指摘されている。なお、設備率に余裕が無い状態(設備率1.06)で自由化を導入した米国カルフォルニア州においては、自由化直後電力危機を経験している。

ドイツにおいては自由化前、発送配電を一貫で行う電力事業者が国内に8社、小規模な地域事業者が約1000社ほどあったといわれるが、大手事業者は自由化後競争力・燃料調達力の観点から4社に統合された。寡占化が進み、自由化による競争効果よりも、規制緩和によって燃料価格や環境対策費などさまざまなコストを料金転嫁しやすいことの影響が大きく見られるようになったとされる。

現在、日本は原子力発電所の稼働停止により、慢性的な供給力不足にあえいでいる。この状況で自由化をすれば価格が上昇してしまうことは、不作のときの野菜が高値になることと同様、自明の理である。また総括原価主義や他の債権に比べて優先的に返済される電力債の一般担保といった制度が、もし、なくなれば、電力事業の資金調達コストは上昇し消費者負担として跳ね返ってくる。

以上見てきたように、今後日本の電力料金は上がる恐れはあれど、下がる期待を持てる要素はない。さらに4月からは消費税が8%となる。アベノミクスの成長戦略は、「企業が利益を出して社員の給与を上げることで消費が活発化する」という前提のもとに成り立っている。ドイツでは、もしエネルギーコストの負担が他国と同程度であれば昨年の輸出は150億ユーロ多かったであろうとの研究成果が報告された。企業の生産コストに直結する電力料金上昇がその足元をすくうことにならなければ良いが……。