排水環境の負荷を減らし、そのままでは廃棄物になるものをバイオマス発電燃料に変える“エコリカバ―II”

環境技術事例&インタビュー

松本 真由美

国際環境経済研究所理事、東京大学客員准教授

廃水を浄化し、再生可能エネルギー燃料にもなる優れモノがあると聞きつけました。「エコリカバ―II」は、アミノ酸など天然成分の食品添加物や植物性界面活性剤からなる微生物活性剤を含む回収材で、グリーストラップ(阻集器)で、その能力をフルに発揮するそうです。廃水の油脂やたんぱく質、有機物を分解して水質浄化を促進し、さらに回収物のグリーストラップ汚泥はバイオマス発電燃料として利用することができることから、「再生可能燃料」とも呼ばれています。自然環境と共生するこの新たな技術は、いったいどんなものなのでしょうか。オリジン東秀では、1年ほど前からエコリカバ―IIを厨房で利用しているそうで、さっそく現場を訪ねてみました。

※グリーストラップとは、厨房からの排水に含まれている油や残飯を一時的に貯めておく装置

事例紹介

|

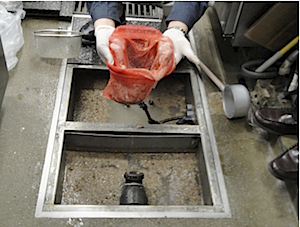

オリジン東秀仙川店の厨房内に案内していただきました。グリーストラップのふたを開け、縦15㎝横10㎝ほどの大きさのエコリカバ―IIを1個(100g)投入し、槽の中で細かくばらしながら、沈殿物や油とよくかき混ぜます。 |

|

エコリカバ―IIが添加されると、廃水中の好気性微生物が活性化されます。数分後には、油脂、たんぱく質、有機物の分解されたものが上に浮いてきました。 |

|

浮いてきた物は網ですくい取り、余分な水を切ります。 |

浮いてきた物と底の沈殿物をすべて網で取り除けば、グリーストラップの清掃は終了です。「たったこれだけのこと?」と思わないでください。飲食店や弁当店では、グリーストラップの悪臭、そして従業員による毎日の清掃は頭の痛い問題なのです。毎日清掃しないと、悪臭がひどくなり、害虫の発生原因にもなります。また通常、グリーストラップからの回収物は産業廃棄物として処理されています。処分費は重さが基準で、重くなると費用が高くなるため、水をできるだけ切るなど作業に時間がかかります。グリーストラップの清掃作業は、いわゆる3Kとも言われるキツイ作業で、これがいやで職場を辞める人も少なくないと言われています。

オリジン東秀では、エコリカバ―IIを使い始めてからグリーストラップの悪臭が解消し、作業時間を小一時間から30分程度に半減することができました。私が見学した時も臭いはほとんど気になりませんでした。さらに回収されたグリーストラップ汚泥は、エコリカバ―社を通して太平洋セメントへ運ばれ、バイオマス発電燃料として利用されることになります。

エコリカバ―社とオリジン東秀の担当者の方にお話を伺いました

お話を伺った方々:

| エコリカバ―: | 代表取締役 細川 恒氏 |

| 同: | 取締役事業推進部長 国島 武史氏(技術開発担当) |

| オリジン東秀: | 経営管理本部総務部長 小飯塚 勝巳氏 |

| TMC: |

代表取締役 鶴巻 昌彦氏 (オリジンでの導入時担当の経営コンサルタント) |

店側のメリットについて

――良かった点はどういうところですか?

(オリジン東秀)

――コスト的にはいかがですか?

小飯塚:これまではグリーストラップ汚泥を廃棄物処理法に基づいて処理し、産廃業者に出して、1㎏あたり25~30円程度支払っていました。明らかに違うのは、有価物という形で処理できるようになったことです。有価物としてはほぼゼロに近いものではありますが、それでも価値があることが認められました。セメント会社への運搬費用がいくらか必要になりますが、トータルの管理コストとしては下がっています。

――エコリカバ―IIを導入したきっかけは何ですか?

――グリーストラップの処理は飲食店にとって大変なことですか?

鶴巻:どこの飲食業もその処理に困っているのではないでしょうか。ただ収益が上がるようなものではないので、企業としては、経営者がそちらに目を向けてないのが実情ですが、管理している総務部門としては非常に苦慮している企業が多いと思います。

――エコリカバ―IIで、グリーストラップでの処理は大きく改善されますか?

鶴巻:法律に準拠して処理するとなると、グリーストラップ汚泥の処分価格は企業にとってけっこうな負担になります。オリジン東秀でうまく流れができれば、他の飲食関係の企業にもエコリカバ―IIによる浄化システムを広げていける可能性は大きいと思います。飲食産業からの廃水で汚い水が流れているケースが多いので、きれいな水にして下水に流すという社会性、また環境面でも非常に良いことではないでしょうか。

エコリカバ―II開発秘話

――エコリカバーIIは何でできているのですか?

(エコリカバ―)

――これまでにはない技術なのでしょうか?

国島:それぞれの物はありました。凝集剤もありましたし、例えば、高速道路にガソリンがこぼれてしまったときに繊維に吸収させるような物はありました。こうしたものを合わせ、さらにオリジン東秀のお店の排水に合わせた調合などをしながら、この組み合わせを作っていきました。排水に含まれ、流出するであろう油脂の濃度があります。それは水質基準法で決められた目標となる濃度です。それを達成するための配合に調整し、繊維の量などを決めています。

――代表の細川さんにお聞きしますが、商品開発された背景は何ですか?

(エコリカバ―)

2、3年前になりますが、このパルプの技術を持っている製紙会社があり、経緯としては弊社に「こういうおもしろいものがある」と教えてくれた人がいました。パルプとエコリカバ―の粉との組み合わせが、油脂などの分解と分離回収により大きな浄水効果を表すということは、実は最初はよくわかっていませんでした。しかし、これに関心をお持ちになり、実験的に使ってみようと現場を提供してくださったのがオリジン東秀でした。白い粉は本来水溶液になっているものですが、水溶液にする前のもとの粉を繊維と組み合わせています。

――産業廃棄物か有価物かの違いは大きいですね。

細川:それについては画期的な違いを作ったと言えるでしょう。昨年6月、エコリカバ―IIのグリーストラップ汚泥を、経済産業省が「産廃ではなくバイオ燃料として扱う」と区分しました。従来通りに処理すると“産業廃棄物”ですが、少し手を加えると“バイオ燃料”であり“有価物”になるというわけです。わずかこんなことなのですが、いわば原料があると思っていただければ良いでしょう。その原料が廃棄物として捨てられるか、原料を燃料として回収するか、そこが分かれ目になっています。

――小さい製品ですが、大きな変革をもたらす可能性を秘めていますね。

細川:エコリカバ―II 100gを排水に入れると、それが油を吸い取り100gが1kgになります。この1kgは、重油の800gに相当する熱量を持っています。全国の住宅でエコリカバ―IIで排水処理すると仮定すると、一年間に家庭の電気を何万戸分賄えると思いますか?実は、150万戸分の住宅の電力はこれで賄えると推定されます。

――現在は、回収物はバイオマス発電所の燃料として利用されているのですか?

細川:回収物を収集しバイオマス発電所に受け取ってもらう仕組みです。太平洋セメントにバイオマス発電所(埼玉県日高市)があります。まず、このケースから始まっています。バイオマス発電所で発電、その折に発生する炭酸ガスはカーボンニュートラルで温室効果ガス排出量としてカウントされません。

――エコリカバ―IIの効果が一番期待できるのはどの分野ですか?

国島:厨房以外でも当然油は吸着するし、油脂以外の有機物も吸着すると思いますが、厨房というスケールがベストで、飲食産業の市場がこの材料に合っていると思います。

――将来的な展望はいかがですか?

国島:東京だけでも約50万店の飲食店、全国では約70万店あるでしょうか。エコリカバ―IIを使えば、飲食産業において今まで廃棄物として価値の付かなかったものに価値が付き、それがひとつの市場を形成していくことになります。廃棄物の処理から、エネルギーを作り出すという意識へと変わってきます。オリジン東秀での取り組みから、お店の垣根を超えて広がり、町から都市へ、関東から全国の地域へ広がっていけばと考えています。横浜市が始めようとしているように自治体が小さなグループを形成してモデルを作り、普及拡大を図るのも一案です。

細川:この取り組みで、本来の最大の受益者は誰かというと、国民ではないでしょうか。飲食産業からの廃水が現状のままでは、下水処理に負荷がかかります。下水処理は公的な機関ですから、地方自治体に負担が大きくかかってきます。それを発生源のところで、きちんと処理することで、社会的負荷も少なくなってきます。お金が足りない我が国で公的負担をどれだけ少なくするか、無理のないこうした形で広げていくと、社会全体のコストが大きく下がる可能性があります。文化国家の最大の問題点は末端処理をどうするかです。我々は、環境、また社会に対する負荷が少ない仕組みづくりに寄与すると自負しています。

エコリカバ―IIの導入コスト

――エコリカバ―IIを導入する際にかかるコストはどれくらいですか?

細川:量によって違いますが、1か月分は30日分として30袋で7000円です。通常1袋100gで1㎏まで油を吸い取ります。

国島:グリーストラップ清掃の従来のやり方では、水を含むため、だいたい1回あたり5㎏の廃棄物が出ます。この5㎏に油が通常1割程度の500gほど含まれていると考えてください。これが毎日積み重なり、廃棄物処理代もかさんできます。一方、エコリカバ―IIは50gで10倍の500g程度まで油を吸い取ることができます。この差は歴然でしょう。清掃時間が1時間かかっていたものが、2分の1から4分の1の時間で済むようになるのが実績です。その時間単価が毎日積み上がれば、これもプラスの要素だと思います。

また、廃棄物として出すとお金がかかりますが、これは燃料として認められています。つまり逆にお金が戻ってきますから、それも足し算すると、排出に今までかかっていた費用がずいぶん削減されます。廃棄物の量は減る、清掃時間も減る、さらに価値としてお金が戻ってくるという組み合わせが成立します。

――メリットはたしかに大きいと思われます。

細川:仮に企業の廃棄物処理コストが月々7000円だとして、エコリカバーIIで月々7000円コストがかかったとしても、オペレーションは楽になり、時間は短縮される。職場環境が改善され、従業員の定着率も上がる可能性もあります。回収物は燃料になります。燃焼(発電)に伴う炭酸ガスはカーボンニュートラル、公共下水の処理負担は減少、全体のシステムとしてデメリットはまったく見あたりません。

【後記】

再生可能エネルギー回収材「エコリカバ―II」は、大がかりな設備を必要とせず、下水や廃液に添加するだけで元来廃棄物だったものを有価物に変え、廃水を下水に流せるキレイな水にします。環境技術というと、イノベーションを連想しますが、一見このようにシンプルな技術が環境負荷の低減に大きく貢献する可能性があることは、新たな発見でした。既存の技術にひとひねりの工夫を加えて新しい製品にし、その製品(エコプロダクツ)が廃棄物を減らし、再生可能エネルギー燃料になり、温室効果ガスの削減に貢献する。エコリカバーIIは、自然から学び、自然と共生する技術の可能性を改めて感じさせてくれました。