国民の省エネ意欲を削ぐだけの環境税

「エコ神話」の産物としての環境税の論理矛盾を突く

久保田 宏

東京工業大学名誉教授

今年(2012年)の10月1日、環境税が施行された。この環境税は、民主党政権発足後の鳩山25%のCO2削減の国際公約を実行するために、その法案化が図られてきた地球温暖化対策基本法(以下温対法)の3本柱の一つであった。しかし、この温対法の法案化は、その後の首相の相次ぐ交代で、日の目を見ることなく終わろうとしている。この温対法の3本柱とは、国内のCO2排出権取引、再生可能エネルギー全量固定価格買取(FIT)制度とこの環境税である。いずれも、産業の発展を阻害するものとして産業界が強く反対していた。そのなかで、原発事故後、脱原発に宗旨替えした菅元首相の退陣の引換条件として、原発電力の代替に国産再生可能エネルギーの生産を促進する目的でFIT制度が産業界の反対を抑えて法案化され、7月(2012年)から実施されている。次いで、国家財政の健全化のために、消費税の増税に政治生命をかけるとした野田首相のもとで、税制改正の一環として、石油・石炭税の改正の形で法案化されたのが環境税である。これで、鳩山25% CO2削減を目的とした温対法の法案化の要請が、CO2直接削減を直接目的とした国内排出権取引を除いて、原発代替のエネルギー消費の削減目的に姿を変えて(結果としてCO2の排出削減にも貢献する)、実質的に達成されたことになる。

省エネの達成目標とは無関係に国民のお金を強奪するだけの環境税

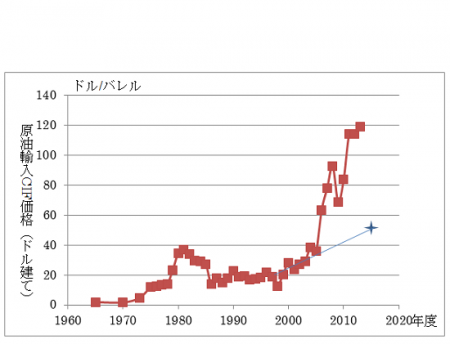

ところで、この環境税が、果たして、その目的とするエネルギー消費の削減に貢献するであろうか?答えは、NOである。生活用や産業用の省エネルギーでは、エネルギー消費の削減が直接、消費者にとっての経済的な損失をもたらさない。すなわち、生活用の省エネであれば、それによる便利さの放棄が電気代や燃料代の節減として還元される。また、産業用の省エネでも、それは事業経営の合理化に貢献する。いずれも、エネルギー消費者の協力が得られやすい。これに対して、環境税は、エネルギー価格を政策的に釣り上げることで、いわば強制的に、エネルギー消費量の削減を図る方策である。生活用でも産業用でも、エネルギー価格の値上げにより、その消費の削減を迫られるのは、この値上げ額の支払いが困難な低所得者や、産業用では資金力の乏しい中小企業者である。すなわち、生活や産業の維持に必要なエネルギー価格を上げて省エネを強制するのは、まさに弱いものいじめの社会正義に反する非民主的な政策と言わざるを得ないし、また、いま、原発事故後のエネルギー供給の危機が言われるなかで、何とか省エネに協力しようとしている多くの国民が、その見返りとして得ることのできる節減金額を政府が取り上げてしまうことになる。