除去土壌問題にみる国土と健康リスクの交差点

~「科学と社会」の歩調で未来を支える「復興再生土」~

中川 恵一

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授

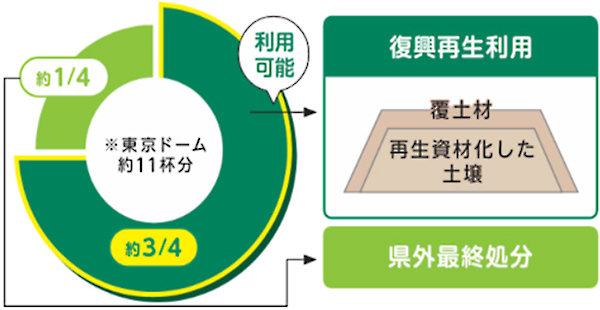

2011年3月11日、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故は、日本全体の「国土」と「健康」に関する認識を根底から揺さぶりました。事故で環境中に放出された放射性物質のうち、問題となるセシウムは土壌に吸着する性質があることから、放射線量低減のため表土を剥ぎ取る除染が行われました。福島県内59市町村のうち52市町村で除染作業が実施され、その過程で生まれた「除去土壌」は総量およそ1,485万m3──東京ドーム約11杯分に相当する巨大な規模に達しました。

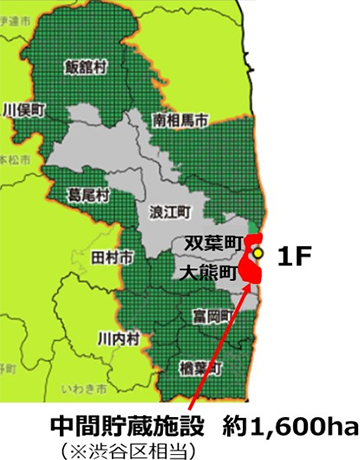

当初、除去土壌等は福島県内1,372か所の仮置場に分散して保管されました。ニュースや新聞で黒いフレコンバッグが山積みされた光景をご覧になった方もいらっしゃるかと思います。しかし、除去土壌等が仮置場に野積み状態のままでは復興の妨げになるため、一箇所に集約しようと、福島第一原子力発電所の立地地域である大熊町・双葉町に跨る形で「中間貯蔵施設」が整備されました。名前の通り、あくまで暫定的な施設であり、2015年3月の搬入開始から30年以内、すなわち2045年3月までに福島県外で最終処分することを法律で定めています。除去土壌を永久的に保管するための施設ではありません。

2019~2020年度のピーク時には1日3,000台ものダンプトラックが除去土壌を運び、2022年3月までに帰還困難区域を除くほぼ全量の搬入が完了しました。施設面積は約1,600ha(渋谷区と同規模)に及び、震災前は約900世帯、2,700人が暮らしていた場所です。先祖代々の土地を手放した地権者のみなさんの決断には計り知れない苦悩があったはずです。放射線量が高く、先の見えない避難を強いられる中で、復興のために土地を提供するという決断をし、ふるさとを奪われた一人ひとりの気持ちやその重みを私たちは想像しなければなりません。

科学が示す「安全性」と社会が抱える「不安」

放射線は私たちの身の回りに存在し、日本人は宇宙や大地、大気中、食物から年間平均約2.1mSvの自然放射線を受けています。さらに、日本での医療被ばくは年間平均2.6mSvであり、合計すると年間約4.7mSvの被ばくをしています。国は追加被ばく線量を年間1mSv以下とする方針を掲げていますが、再生利用の対象となる放射能濃度8,000Bq/kg以下の除去土壌を公共工事で活用した場合でも、最も影響を受ける施工作業者の被ばく線量は年間1mSvを下回ります。周辺居住者や利用者への人体への影響はさらに小さく、無視できる水準です。

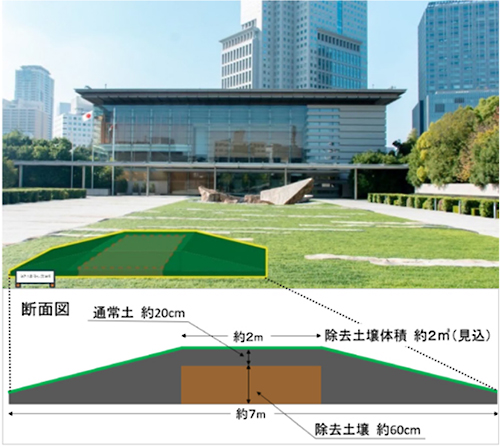

環境省の試算は、再生利用の上限値である8,000Bq/kgを前提にしていますが、実際に再生利用される除去土壌の放射能濃度次第ではさらに小さくなることは明らかです。加えて飛散防止のために通常の土で覆土を行うことで遮へい効果が高まり、放射線は9割以上低減されます。また、土壌に付着したセシウムは土に固定され剥がれにくいことから、雨水に触れても溶け出さないことが実証されていますので、地下水への影響も心配ありません。施工後の維持管理下における再生利用による追加被ばく線量は年間0.02~0.1mSv。これは東京―ニューヨーク間の往復で受ける宇宙線被ばく(約0.2mSv)の1/10~1/2であり、日本人が自然から受ける年間線量(約2.1mSv)に比べても極めて低水準です。国連の専門機関であるIAEA(国際原子力機関) も日本の再生利用方針を「国際基準に合致」と評価しており、技術的な安全性は十分に担保されています。

しかし、安全性を示す数字がそのまま社会的合意につながるわけではありません。環境省が実施した全国アンケートでは、2045年3月までの福島県外最終処分について知っていると回答したのは、福島県内では約5割であるのに対し、福島県外では約2割と認知度が低いことも明らかになっています。除去土壌問題に対する世間の無関心さ、福島固有の問題として捉えられる傾向が、いまだ根強いのです。

さらに福島県内の世論調査では再生利用に「賛成」が40.5%、「反対」が35.8%と意見が分かれ、福島県外でも「必要とは思うが、自分の地域ではお断り」というNIMBY(Not In My Backyard)心理が根深く存在しています。

法に裏打ちされた政府の責務と、その実行への道筋

中間貯蔵施設への搬入開始から30年以内に福島県外で最終処分を完了することは、法律(JESCO法)で定められた国の責務です。2015年3月の搬入開始から既に10年が経過し、残された時間は20年を切りました。

国は2016年から、安全を確保したうえで除去土壌を再生利用する方針を示し、2025年3月には復興再生利用ガイドラインが制定されました。さらに同年8月には、「復興再生利用」「県外最終処分」「理解醸成」を軸とする今後5年間のロードマップが全閣僚会議で決定され、霞が関の中央官庁9か所での再生利用が始まりました。同時に、ポスター、リーフレット、SNSなどによる情報発信や、現場見学の活用による理解醸成活動の強化も呼びかけられました。

実際、飯舘村長泥地区では、除去土壌を農地造成へ再生利用する取組が進み、野菜や水稲の実証栽培が行われています。

各県の首長には、是非中間貯蔵施設や長泥地区に足を運び、安全性を目で見て確認し、地元の方々の声に耳を傾け、理解を深めていただきたいところです。

現場での兆しと、今後の課題

私たちが果たさなければならない約束は「福島県外での最終処分の実現」ですから、最終処分量を極力減らすためには、比較的放射能濃度の低い土壌の再生利用がその鍵を握ります。既に、2020年には福島県外の各省庁23施設に除去土壌を用いた鉢植えが設置され、2025年夏より首相官邸前庭や霞が関の中央官庁の花壇での利用が始まりました。こうした「見えるかたち」での利用は象徴的な第一歩ですが、量としてはごくわずかです。土地造成や盛土・埋立といった大規模利用や公共事業等での再生利用が急務であることは明らかです。

再生利用が進まない場合には、放射能濃度の低い土壌さえも福島県外で最終処分、すなわち埋立処分することになります。本来貴重な資源であるはずの土を、必要な公共工事等で有効活用することは、サステナブルな資源循環型社会の実現においても必要不可欠です。

一方、政府が取り組むべき課題は山積しています。減容技術の効率・低コスト化、運搬計画、処分場候補地の明示、管理終了条件の整理、そして国民の理解と安心をどう築くかという合意形成──これらを並行して進めなければなりません。福島県外での再生利用を進めるためには、住民説明や理解促進の現実的な手法も模索が必要です。

国土政策としての問い

震災後、岩手県、宮城県の震災がれきは、東京都や大阪府、北九州市などで広域処理され、迅速ながれき処理が可能となりました。放射線を不安視する一部の反対論を押し切り、東北以外で最初に受入を表明したのは東京都の石原慎太郎都知事(当時)でした。被災地の復興を支援するため、国民が一体となった瞬間が確かにあったのです。震災から間もなく15年を迎えようとしている今、あの時の一体感をもう一度呼び起こし、全国民が力を合わせて除去土壌の再生利用を進めるべきではないでしょうか。

2024年元日に発生した能登半島地震、近年頻発する激甚災害、今後予想される南海トラフや首都直下型地震等、いずれも被災地だけに負担を押し付ける考え方では、社会は成り立ちません。「助けられた人が助ける側に回る」この循環を全国に広げていくこと。それが除去土壌問題の解決につながり、ひいては、我が国の底力が強化されることになるはずです。そしてこの経験は今後の有事の際にも大きな力となるでしょう。

福島第一原子力発電所で発電された電気は首都圏に供給され、大都市圏の暮らしと我が国の経済活動を支えてきました。除去土壌の再生利用については、「電力供給の恩恵を受けてきた首都圏がまず先行して受け入れるべきだ」という意見もあります。ただし、それを受益の見返りとしての「負担の押し付け」と捉えるのではなく、安全性の裏付けを示しながら、再生利用の持つメリットを積極的に打ち出すことが、今後はますます重要になってくるのではないかと思います。

巨大地震、大津波、原子力事故という未曽有の複合災害に見舞われた福島県の復興はこれからも続きます。再生利用を受け入れることで被災地の復興に協力する自治体の姿勢は世間から注目され、そのようなリーダーシップを発揮する自治体は、他の課題においても先送りせず、未来を見据えた取組に誠実に対応するとの信頼を得ることになるでしょう。

福島の除去土壌問題は、単なる放射性廃棄物管理の話ではありません。土地利用、都市計画、地域間格差といった国土全体の課題と深く結びついています。中間貯蔵施設に割り当てられた約1,600haの土地は最大30年間利用できないという現実は、都市と地方の資源循環や公平性をどう考えるかという問いそのものです。都市をはじめ全国の公共工事で福島の除去土壌が活用されることは、国土全体の安全と持続可能な土地利用のバランスを問うテーマでもあるのです。

終わりに

今回のロードマップ決定は、技術・政策・社会が歩みを揃える契機となるでしょう。しかし、「科学的安全性」と「社会的受容性」は依然として交錯しています。「どこまでは科学で説明し、どこからを社会で話し合い決めていくのか」──その線引きが鍵となります。

小さな花壇に流れ込む土の一粒一粒に、科学と国民の思いが寄り添うこと。それが、福島復興の象徴となり、さらには日本の国土利用の未来像を照らすものになるはずです。

これまで一部報道では再生利用の除去土壌を「汚染土」と呼んでいることがありましたが、ネガティブな印象を植え付ける用語が復興の妨げになると危惧していました。けれども国は、本年9月に「復興再生土」という名を授けました。そこには、過去の傷痕としてではなく、未来を育てる土として捉え直したいという願いが込められています。今後政府が作成する資料等では新たな呼称を用いるということですが、政府だけではなく私たちも「復興再生土」という言葉を使おうではありませんか。

言葉は社会の理解をゆっくりと形づくります。この土をどう呼び、どう活かしていくかは、私たちが国土をどう築き、次の世代へ何を託していくのかという問いそのものです。科学の知見を礎に、社会全体で思いを分かち合うことで、「復興再生土」は未来を支える確かな土へと変わっていく──その歩みを、ともに重ねていきたいと思います。