気候変動対策は史上最大の詐欺である(その2)

田中 博

筑波大学名誉教授

太陽定数は定数でない

赤祖父氏によると小氷期からの戻りで生じている200年で1℃のリニアーな温暖化は1800年頃から始まっており、CO2温室効果が顕著となる以前から生じている。よってこれは自然変動であり、CO2濃度の変化が原因ではない。1400年から1800年頃まで続いた小氷期の前には西暦1000年頃の中世の温暖期がある。グリーンランドで植生が繁茂していてバイキングが活躍していた時代である。約2万年前の最終氷期から11,700年前の温かい完新世への温度上昇や、縄文の海進が生じた温暖期から4000年前に起きた寒冷化への変化は地球が受け取る太陽放射強度(TSI)の変化が原因であろう。中世の温暖期やその後の小氷期に至る気温変化の原因としては太陽放射強度の変化が有力である。この間の太陽定数(太陽放射強度の代表値)が定数であるはずがない。過去の太陽放射強度を衛星計測の精度で知ることは不可能であるが、長期的に変化する気温の値をインプットとし、気候モデルを使って太陽放射強度を逆算することができる。一般に逆問題と言われる手法である。こうして得られる太陽放射強度の最尤推定値を用いて気候モデルを1000年走らせたとすると、過去の気候変動のほぼ全てが自然変動で説明可能となる。過去200年で1℃上昇のリニアトレンドも自然変動となり、CO2放射強制力は不要となる。勿論、このようなあからさまな因果の論理矛盾を含んだモデル研究は行わないのであるが、CO2による温暖化の説明には、これと同様なあからさまな因果の論理矛盾を含んだモデル研究が、太陽定数は定数との仮定の下で行われているのだ。以下でそれを説明する。

IPCCが立ち上がった1990年頃からIARCが設立された2000年頃の気候モデル開発は、氷河期が来ると言われた1950年頃の温暖期から1970年頃までの温度低下と、それ以降の2000年頃までの急激な温暖化を再現することが課題であった。モデル開発の結果、1970年から2000年頃までの急激な温暖化はCO2の増加で説明可能とされたが、1950年頃の温暖期を再現できなかった。すべての気候モデルが20世紀末の急激な温暖化の再現に概ね成功した背景には、モデル開発と称して温暖化がCO2温室効果でチューニングされた事実がある(図1)。

1990年当初の気候モデルでは、太陽定数は定数として導入されていた。太陽放射強度の測定に衛星計測が登場し1978年のNimbus衛星による最初の計測では1372W/m2という値が得られた。その後2020年代の最新の衛星計測では1361W/m2という値に更新され、それが今日の太陽定数としてモデルに導入されている。歴代の衛星で10W/m2の誤差があるが、それがバイアス補正により最新の精度に調整される。このバイアス補正の際に、長期トレンドがないという仮定が導入されていることを認識すべきである。おまけに太陽活動ミニマム期の太陽放射強度は一定値に調整される。太陽定数は定数と信じて疑わないのである。太陽定数に太陽黒点の11年周期が上乗せされるが、その影響は0.1℃にも満たないので気候変動の要因からは除外される。衛星計測以前は地上での太陽直達放射を観測するしかないので、雲の影響や散乱の影響で100W/m2の誤差が混入する。衛星計測時代でも10W/m2の誤差がある中で2W/m2のCO2温室効果による放射強制力が地球温暖化の根拠とされているのだ。太陽定数が過去に10W/m2も変動したら、CO2人為起源説は崩壊する。気候モデルでは太陽定数は定数としているが、100年や1000年の時間スケールでは当然変化する。一定として良いという根拠は何もない。

筆者は1990年代に電力中央研究所が出資するMECCAプロジェクトに参加し、そこで気候モデルによる1000年ランの研究に参加した。衛星計測以前の太陽放射強度は不明なので、1370W/m2の定数が太陽定数として使用される。すると1000年ランの結果としての全球平均気温の時系列は、ランダムな内部変動を除くと1000年間一定値となる。これは太陽放射強度を一定としたので、当然の帰結である。この太陽定数が一定の時系列に観測される1970年以降の急激な温暖化を重ねると、その気候モデルでは近年の温暖化を再現できない。そこで、モデル開発者達はこぞってCO2による放射強制力をモデルに導入し、アイス・アルベドフィードバックをチューニングして温暖化の再現を達成する。すべてのモデルが太陽定数一定の仮定をし、温暖化の原因から太陽の変化を除外した上で、観測される温暖化をCO2の増加で再現したのである。そして、モデルで温暖化が再現された後で、CO2による放射強制力をモデルから取り除くと、観測された温暖化トレンドは消えて、モデルの温度変化は真っ平になる。筆者からすればそれは当然である。モデル開発者達は太陽定数を一定と仮定し、近年の温暖化をCO2の増加でチューニングしたことの証拠に過ぎない(図1)。なのにモデル開発者達は、これがCO2による地球温暖化の証明であると言うのである。これは明らかな論理矛盾である。

衛星計測以前の1980年より前の太陽放射強度は正確には解らない。一部の科学者は縄文の海進、中世の温暖期、小氷期などの長期的な気候変動の背景に太陽放射強度の変化が関係していると主張する。温度変化を根拠に太陽放射強度を逆算で推定しているのだ。しかし衛星データがないので定量的な太陽放射強度が分からない。具体的な数値が不明なので、不確かな値をモデルに与えるわけにもいかない。結局、1000年ランを実施する際の第1近似として、太陽定数は定数としてモデルに導入するしかない。しかし、太陽放射強度を定数と仮定したことで、温暖化はCO2の増加が原因という結論が導かれているのだから、そこに科学的な根拠がないのは明らかだ。なのに、温暖化が人為起源で生じていることに「疑う余地はない」と断言するIPCCは罪深い。サイエンスはコンセンサスで決まるものではないので、少なくともこの部分は嘘である。「疑う余地はありありである」と筆者は考える。「地球温暖化はでっち上げだ」というトランプ大統領に賛同する。

イベントアトリビューションの嘘

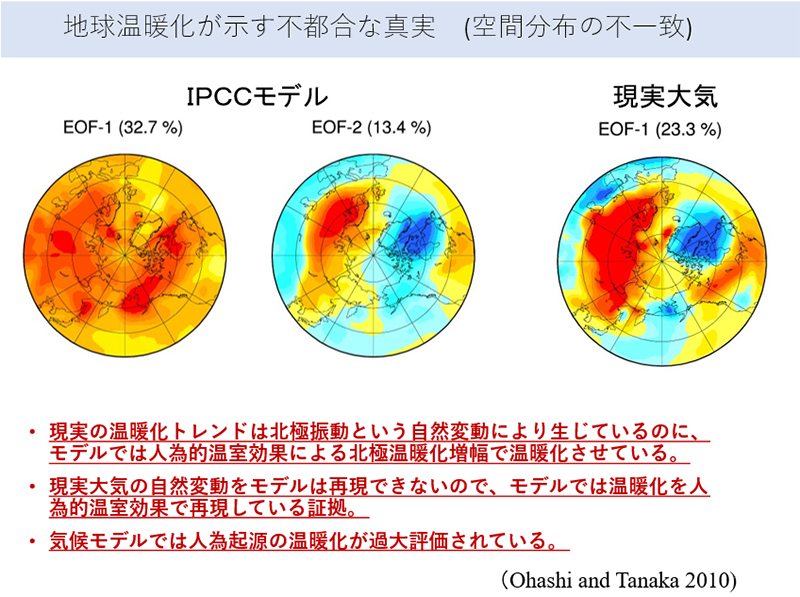

現実の大気では、中世の温暖期や近世の小氷期などの気候変化に太陽放射強度の変化が関係していたと考えられる。原因は他にもあるかもしれないが、少なくともCO2が原因ではない。過去の長期的な気候変化がもし太陽放射強度の変化で説明できたなら、近年の温暖化をCO2の増加で説明する必要がなくなるのである。しかし、今日のすべての気候モデルでは、太陽定数は定数であると仮定して、近年の温暖化をCO2の増加で説明している。2000年以降にハイエイタスが生じた際には、すべての気候モデルは温暖化を過大評価し、気温が上昇し続ける予測となり、現実大気と乖離した。すべての気候モデルには無視できないモデルバイアスがある。その根源には温暖化のすべてが人為的CO2放射強制によるという論理矛盾がある。

このような理解のもとでイベントアトリビューションについて考えてみる。その例として、東京の8月平均気温が異常に高くなると、100年で3回起こるような猛暑が地球温暖化で〇〇年に1回は起こるように変化した。このような統計的情報がまことしやかに報道される。気候モデルがある程度完成すると、そのモデルを使って例えば100年ランを100回行うことができる。計算量は膨大になるので、国家プロジェクトとして最先端のスパコンを利用する。メンバー数が100の気候モデルアンサンブルにはカオス的に発生する内部変動が加わるので、すべて異なる予測データが得られるが、内部変動は全メンバーで平均するとほぼゼロになる。よって、モデルの長期的な温度上昇はCO2の温室効果で生じるという共通の性質が含まれる。CO2の増加がない場合の実験とある場合の実験とを相互に比較する。この時CO2の増加がない場合のモデルの平均値とその周りのバラツキを示す標準偏差を計算する。標準偏差の2倍を超える異常気象は100年で3回しか起こらない。ところがCO2の増加を考慮したモデルでは気温の平均値が高くなるため、温暖化によって異常気象が〇〇年に1度は起こる、というように変化を定量化できる。その極端現象は地球温暖化がなければ起こりえないものである、と主張する科学的手法がイベントアトリビューション(極端現象の属性)である。

現実大気の温暖化が CO2の放射強制力で生じており、気候モデルがその温度上昇を定量的に再現し、平均バイアスがないならば、アンサンブル実験による平均値の周りの確率変数の出現頻度は意味を成し、極端現象の属性の推定が可能となる。しかし上述のように、現実大気の温暖化の半分は自然変動が原因であり、CO2の放射強制力で残り半分しか説明できないときには、極端現象の属性の推定は狂ってしまう。まして、温暖化の大半が自然変動によるものであれば、全く意味をなさない。温暖化が人為起源で生じていることに「疑う余地はない」というIPCCの説明が正しい範囲では有用な情報であるが、この仮定が崩れたときには、気候モデルのアンサンブル実験で集めた統計資料から極端現象の出現頻度を議論しても無意味である。気候モデルで生じている温暖化は、そのすべてがCO2の増加に起因していると仮定されているのだ。現実大気と比較してその仮定が検証されなければ、それはサイエンスではなく妄想に過ぎない。筆者は温暖化の大半は自然変動と考えるので、イベントアトリビューションで算出される極端現象の属性の数値はみな嘘に聞こえてしまう。

バイデン政権が推進した脱炭素政策、再エネ投資、EV自動車の普及等を、日本では菅、岸田、石破政権が踏襲し、グリーン事業やエネルギー革命の名目で、今後10年で150兆円もの官民投資案が国会で議決された。その原資は巡り巡って税金(炭素税など)である。温暖化ディープステートが構築され、一部がぼろ儲けしている。彼らを除けば、ほとんどの国民は脱炭素政策によるエネルギー高騰とそれによる物価高で疲弊しまくる構図が続いている。国連総会でトランプ大統領は「地球温暖化など起きていない」、気候変動対策は「史上最大の詐欺」だと述べた。全くその通りである。米国議会の公聴会で、温暖化は大半が自然変動である、と説明してきた赤祖父氏の主張等、多くの研究者の研究成果が、米国の気候作業部会で取りまとめられて、今トランプ共和党で支持されている。日本も今すぐ、高市新総裁の下で脱・脱炭素に舵を切るべきである。

参考文献

- ・

- 赤祖父, 2008: 正しく知る地球温暖化 誠文堂新光社 183pp.

- ・

- 田中博, 1989: Climate System Modeling Initiative(CSMI) 第1回研究集会に出席して. 天気, 36, 275-277 .

- ・

- Ohashi, M. and H. L. Tanaka, 2010: Data analysis of warming pattern in the Arctic. SOLA, 6A, 1-4.

- ・

- 図1 【SDGsエコバブルの終焉】田中先生講演資料 7ページ