人為的な水蒸気発生が降水量増加の原因である

ブルース・ピーチィ /ノブオ・マエダ

ニューパラダイムエンジニアリング社 社長/カナダ・アルバータ大学土木環境工学科 准教授

ブルース・ピーチィ & ノブオ・マエダ

監訳 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はClimate Etc. ホームページ

Role of Humans in the Global Water Cycle and Impacts on Climate Change, Posted on August 4, 2024

https://judithcurry.com/2024/08/04/role-of-humans-in-the-global-water-cycle-and-impacts-on-climate-change/

を許可を得て邦訳したものである。

要旨

今の気候モデルでは、水蒸気の影響は温暖化に対するポジティブ・フィードバックとしてのみ考慮されており、人為的要因による水蒸気排出の直接的な影響については本格的な検討はされていない。

背景

最近の気候変動と、ますます不足する淡水資源は、人類が直面する二つの主要な環境問題である。水蒸気は最も豊富な温室効果ガスであるが、現代の気候モデルは、水蒸気の影響を温暖化へのポジティブなフィードバックとしてのみ考慮しており、人間活動による水蒸気排出の直接的な影響は本格的には検討されていない。

当研究では、NCEP/NCAR再解析データセットを用いて、現代の気候モデルで一般的に仮定されているようなポジティブ・フィードバックの基盤としてクラウジウス・クラペイロン関係が機能するかどうかを検証した[1]。

私たちは次のような結果を得た:

- (1)

- 定性的に、クラウジウス・クラペイロン関係の対数線形性 [(ln Pv) vs (1/T)] は、地球上の特定の緯度帯のような広範な地域で平均化された場合、高い一貫性を示す;

- (2)

- この一貫性は、(ln Pv) vs (1/T) のプロットが非線形になる個々の地点には及ばず、このことは、時間とともに変動する著しい不飽和状態が存在することを示している;

- (3)

- 定量的に、現地で観測された値と、予想された値の間の(ln Pv) vs (1/T) の勾配の乖離は広範囲に及んでいる;

- (4)

- 1960年から2020年の間に、北半球の人口密集地域と農業地域では水蒸気の絶対量が大幅に増加したが、海洋の表面積がはるかに広い南半球では増加は見られない。これらの結果は、直接的な人為起源の水蒸気排出が、局所的な水蒸気含有量に影響を与える重要な要因であることを示唆している。

当論文では、クラウジウス・クラペイロン関係を水蒸気のポジティブ・フィードバックの計算基盤として用いる根拠は脆弱であるとの結論に至った[1]。その理由は、観測値と予想値の間の(ln Pv)対(1/T)の勾配の乖離が広範囲に及んでいたからである[1]。つまり気温が1°C上昇するごとに大気中の水蒸気量が6~7%増加するという、一般的に想定されているような増加が実際に起こるかどうかは、依然として不明確なのである。

ここでは、以下の点を論じたい。

- (1)

- 人間が地球規模の水循環に果たす役割と気候変動への影響

- (2)

- 「地球規模の」温暖化の多くの側面が、地域的な特徴を帯びている点

- (3)

- 将来の研究努力は、関連するデータの取得を緊急の課題として進めるべきであるという提案

水循環

人間の活動は確かに気候に影響を与えてきたが、その主要な要因のほとんどは二酸化炭素ではなく水に関連している[2-6]。北半球の大気中の水蒸気量は、10年ごとに数%増加している。その一方、南半球ではほとんど変化が見られない。水と異なり、二酸化炭素は気体としてのみ存在し、かつ大気中にほぼ均一に分布している。したがって、二酸化炭素が現在の気候変動の原因であり、非水溶性温室効果ガスによる1℃の温暖化ごとに海洋が供給源の水蒸気量が約6~7%増加すると仮定した場合、南半球は北半球よりも大きな海洋面積を有するため、その影響をより強く受けたはずである。それに対して、過去1世紀にわたる北半球の陸地降水量では、平均で約2%の増加が観測されており、これは年間平均で約2兆トンの増加に相当するが、南半球の陸地降水量ではそのような増加は観測されていない[7]。北半球の陸地降水量の増加は、過去50年間で北半球において大雨の頻度が2~4%増加したとの推定と一致しているが、この場合も南半球ではそのような増加は観察されていないのである。

人間による水の使用量は増加傾向にあり、とりわけ北半球においてその量は多く、少なくとも年間3~4兆トン(貯水池の蒸発など一部の源を除く)に達している。この水使用量の増加は、灌漑や産業が盛んな地域において河川から利用する淡水が増加し、海洋へと戻る流量が減少しているという現象を伴って進行している。これもまた、主に北半球で顕著な現象である。また、IPCCが特定した他の主要な要因として、水蒸気放出と土地利用が挙げられる。水循環の重大な変化をグローバル気候モデルに包括的に組み込む必要性の訴えは、目新しいものではない[8, 9]が、十分な支持を得られておらず、結果としてこれらの要因は現在までの気候モデルにおいて一般的に軽視され、組み込まれていないのである。

自然界における水の流れ(フラックス)は、海洋から陸地へ移動する水蒸気に基づいている。まず降水として降る水の一部は地表から再蒸発し、残りの年間約40 兆トンの流量が海洋に戻り、海洋からの水蒸気流量とバランスを保っているのである。海洋の水蒸気フラックスは、陸地の水蒸気フラックスの6倍の大きさがある。全球の水面面積が陸地面積の約3倍しかないにもかかわらずである[2]。その理由は、(1) 海洋表面は暗く、したがってより多くの太陽エネルギーを吸収すること、(2) 海洋表面は常に湿っているため、陸地表面(時折湿ったり乾いたりする)に比べて質量移動が促進されること、である。大気中には常に約13兆トンの水が存在し、これが温室効果の大部分を占めている。個々の水分子を見ると、大気中を循環する間、平均して約10日間しか大気に留まっていない[10]。

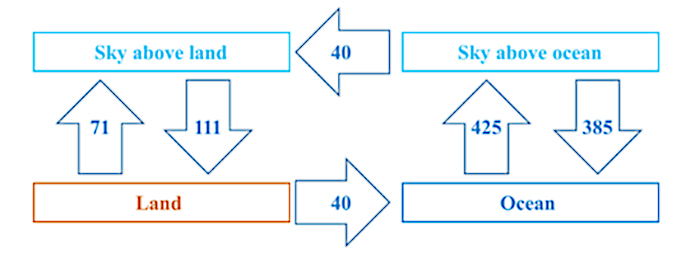

世界の水利用収支は、水資源の可用性に関する多くの文献で報告されており、数値に若干の差異はあるものの、合理的な説明のつく範囲内であり、おおむね一致している。本稿では、図1の模式図で示している、Houghton [11] の「Global Warming – The Complete Briefing」の数値による世界の水利用収支を採用した。この図では、大気中の水分の総量が1年間(1年のすべての季節)において実質的に変化しないものと仮定している。実際には温暖化が水蒸気含有量の増加を引き起こすけれども、その効果はここでは捨象している。

最近の文献(https://www2.whoi.edu/site/globalwatercycle/。単位をm3/sから兆トン/年に変換)では、水平方向の陸地から海洋への水流量は40ではなく41、図1に示す上向きの陸地から陸地への大気水流量は71ではなく69、陸地から陸地への下向きの水蒸気流量は111ではなく110、海洋から海洋大気への上向きの水蒸気流量は425ではなく426であり、また同じ385の海洋大気から海洋への下向きの水蒸気流量は385で同じであることを示している。これらの結果により読者はバリエーションの程度を把握できるであろう。私たちの結論は、使用する数値のバージョンに関わらず変わりはないものだ。

図1の数字は、昨今の温暖化以前における水循環を兆トン(1 Tt = 1012 t = 1015 kg)単位で示したものである。「陸地」「海洋」「陸地上の空」「海洋上の空」の各々を貯水層に見立てると、水の流入と流出が平衡を保つ必要があり、これは質量保存則を満たすためである。ただしこれらの4つの要素は、幾何学的に連続的でありうるが、そうでなくてもよい。

水の取水量と使用量に関するデータは、複数の情報源や研究から入手可能である。ほとんどの推計では、世界全体の人間の取水量は年間4~5兆トン(Tt/yr)の範囲にあり、そのうち60%以上が灌漑に、20~30%が工業用冷却に、残りが家庭用に使用されている。例えば、IPCCの推計によると、ナイル川、コロラド川、黄河、リオ・グランデ川など、灌漑が多用される河川における人為的な取水量が海洋への流出量を減少させているケースにおいて、海洋へ戻る流量(陸地から海洋への40Tt)の減少は約10%、つまり4Tt/yrとされている[7, 12]。手短に言うと、このような河川システムにおける水消費量は、総流量の割合として相当な規模に達することがある。2021年のIPCC気候変動報告書は、人間活動が陸上の水循環に与えた影響の規模について次のように報告している。「人間活動による家庭用、農業用、工業用の水の再配分は約24,000 km3/年で、これは全世界の河川流量の半分に相当し、または全世界の地下水の涵養量の2倍に相当する」[13]。この24 Tt/yrという数値は、海洋への総推定還流量40 Tt/yrの約60%に相当する。

残念ながら、これらの報告書では、水が採取または再配分された後にどこへ流出したのかについての説明が欠如している。したがって、大気中への水の蒸発量の実態が明確ではないと言える。灌漑用の水の場合、ほとんどは灌漑中に蒸発するか、灌漑後に田畑から蒸発する。一方、家庭用水の場合、水は下水として水源や他の水域に戻される可能性がある。産業用水の主な用途は熱プラントの冷却だが、取水と水蒸発損失の関係は、使用される冷却プロセス(例えば、現場での蒸発冷却なのか、あるいは温水を大規模な水体に返還するプロセス)によって大きく異なる。一部のデータソースは、水の使用目的、水系、または国別で水量を分類しているが、報告内容、報告の一貫性、測定方法、データ収集プロセスの精度によって、正確性が変わってくる[11, 14-21]。これらの推定値には、地下水貯留層への損失や、水力発電所や灌漑用貯水池からの蒸発など、意図的でないまたは測定されていない水の移動による他の水損失が含まれていない場合がある。また、近年大幅に増加している帯水層からの地下水取水も含まれていない可能性がある[22]。

現代の気候モデルにおける主要な課題の一つは、IPCC報告書[7, 12]で報告されているように、北半球の陸域において5%の降水量増加をいかにして再現するか、そして一方で、南半球の陸域ではそのような増加がみられないことをどう説明するか、という点である。

北半球は地球の陸地の67.3%を占めている。仮に単純化するため南半球の陸地降水量の増加を無視すると、北半球の陸地降水量が5%増加した場合、全球の陸地降水量は約3.4%増加する。この3.4%の増加は、全陸地における111 Ttの下向き水フラックスに対して、約4 Ttの下向き水フラックスの追加に相当する。現在の、非水溶性温室効果ガスによる地球温暖化というパラダイムにおいては、この追加の4 Ttは、海洋から陸地へ移動する空気中の水蒸気含有量が40 Ttの10%増加することで、海からの供給に依存する必要がある。しかし、海洋表面から生成されたこの追加の水蒸気の100%が陸地にのみ流れ込むと仮定することは現実的ではない。その大部分は再び海に降水として戻ると考えられる。

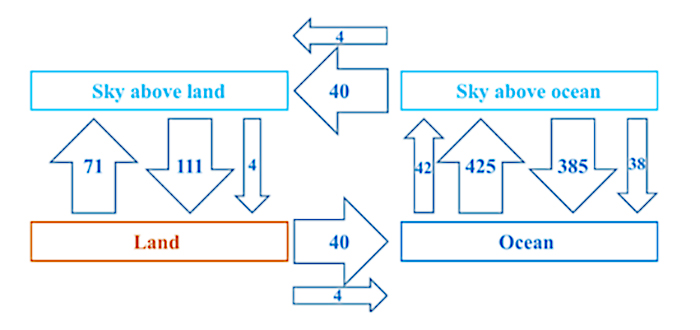

ここではわかりやすくするため、図1に示された水蒸気の生成量と同じ割合が、陸地と海洋への下向き水フラックスに分配されると仮定しよう。すると、陸地における水蒸気量の4 Tt増加を生じさせるためには、海洋表面全体における上向きと下向きの水フラックスの両方が、過去の水準から10%増加する必要があることがわかる。その結果、北半球と南半球の水の分配を考慮しない地球全体の水収支バランスは、図2に示したような概略図に近くなるだろう。

図2 現代の気候モデルによって仮定されている設定に対応する、地球規模の水の循環。

数値は、年間テラトン単位での水の移動を表す。非水溶性温室効果ガスは、初期の温暖化が海洋からの蒸発量を年間42兆トン増加させるポジティブ・フィードバックを引き起こす。増加分の42兆トンのうち、38兆トンは直接海洋に戻り、4兆トンは陸地上に運ばれてから降水する。陸地に降水した余分な4兆トンの水は、水循環を完結させるために海洋に戻る必要があるが、これは観測結果と矛盾している。

海洋から陸地への水のフラックスの変化が、陸地の降水量増加を説明するためになさるとされる場合、図2に示すように、大陸の陸地から流出する総水量に大幅な増加(+10%)が生じることになる(これは、現代の気候モデルにおけるポジティブ・フィードバックメカニズムの一部として、海洋から蒸発した過剰な水を補うための約4兆トンの戻り流れに相当する)。しかしながら、これは、世界中の主要な川の流出量が減少しているという観測結果と矛盾する[7, 12]。また、降水量が増加している唯一の地域が北緯30度から60度の緯度帯であり、南半球では目立った変化がない点も説明できない。

上記の水分収支は、エネルギー収支にも重大な影響を及ぼす。海洋からの水蒸発の増加量として必要な42 Tt/yrを達成するためには、大量の追加的な太陽エネルギーが吸収される必要があるのだ。これを実現するためには、海洋が吸収する太陽エネルギーが年間約10ゼタジュール(42 Tt/yr × 2260 kJ/kg)必要となり、太陽エネルギーの吸収量が10%増加する必要がある。地球の表面における平均推定増分放射強制力は約2 W/m2であるため、増分放射強制力が比例的に分配されると仮定すると、海洋から海洋大気への水蒸気流量は、約2 [W/m2] / 300 [W/m2] × 425 [Tt/yr] = 2.8 Tt/yr となる。ここでは、300 W/m2が地球が吸収するネット平均放射量であり、425 Tt/yrが海洋上の上向き水蒸気フラックスであると仮定する(注:尚、この結論は、地球が吸収するネット平均放射量が200 W/m2または400 W/m2であっても変わらない)。その後、2.8 Tt/yrの増加分水蒸気の約10%(図2と同じ割合)である0.28 Tt/yrが陸地に移動し、残りは海洋に戻って降水として降るということになるが、これは陸地で観測された4 Tt/yrという増加分降水量よりも大幅に少ない。要するに、図2で想定されたシナリオは極めて現実離れしていると言える。

なお、図2は地球全体の水収支を表しており、地域規模の詳細は考慮されていない。地域的な水の質量とエネルギーの保存の観点から、非水溶性温室効果ガスの強化による地球温暖化は、南半球の気候に遥かに大きな影響を与えるはずだ。なぜなら、南半球の海洋の割合がはるかに大きいからである。しかし、IPCCの気候データは、気候変動による降水量の増加が主に北半球の現象であるという明確な偏りを示しており、南半球の陸地における総降水量は増加していない[7, 12]。だが現代の気候モデルシミュレーションでは、追加の蒸発の大部分が南半球で発生することが示されている。したがって、南半球の海洋で生成されたとされる水蒸気が、なぜ北半球の陸地に優先的に移動するかという疑問が残されているのである。

むしろ、降水量が増加する地域は、主に、涼しく湿った北方の地域に集中している。そこには、人為的な水蒸気排出量が多い熱く乾燥した地域や人口密集地域から空気が流れ込んでいる。これはいわゆる「地球規模」温暖化とは無関係である。南半球で北半球と類似した反応を示す主な地域は南米のパタゴニアで、灌漑とエネルギー集約型の経済を有している地域である。パタゴニアは、海洋と大気の循環パターンを通じて、南極半島に水とエネルギーを供給している。南極半島は、南極で「地球規模の」温暖化の影響を示す唯一の地域として知られている[23]。水の蒸発潜熱は大きいため、1トンの水蒸気には、6.7トンの氷や雪を溶かすのに十分なエネルギーが含まれている。パタゴニアの水利用の状況と南極半島における氷塊の衰退の間の関係について、分析を行う必要がある。

南半球の他の地域、例えばニュージーランド、オーストラリアの西海岸、南アフリカなどでは、降水量の変化はほとんど見られない。非水溶性温室効果ガスが駆動し海洋からの水蒸気によるポジティブ・フィードバックが強化されるというパラダイム下で起こるとされる現象は、起きていないのだ。また、ニュージーランドの南島は、高い山脈と西にタスマン海を擁し、大幅に降水量が増加すべき地域であるにもかかわらず、実際には増加していない。一方、オーストラリアでは、西オーストラリアの海岸部は乾燥したままだが、灌漑用にマーレイ・ダーリング盆地から水を引き出している下流に位置する東オーストラリアでは、降水量の増加と極端な大雨が発生している。

人為的な排出が最近の温暖化の一因であるという考えを支持する十分な証拠や観測結果が存在するため[1]、私たちは、人為的な水蒸気排出が最近の気候温暖化の主要な要因であるとするならば、水の収支がどのように機能するかを検討しなければならない。上記で指摘したように、灌漑後の湿った地表と新たな植被は、灌漑前の乾燥した地表よりも地表が暗いため、より多くの日光を吸収する。これに付随して、湖、川、地下水脈から水を田畑や水田に広げることで水面による吸収面積を増やすことにより、追加される太陽放射エネルギーもある。このエネルギーは、北半球における雲の形成と降水の過程を通じて、水によって輸送されることになる。主に北半球の低緯度から中緯度地域(0°Nから60°N)で排出される人為的な水蒸気の排出は、大気循環パターンにより、水とエネルギーを極地方に向けて輸送する。

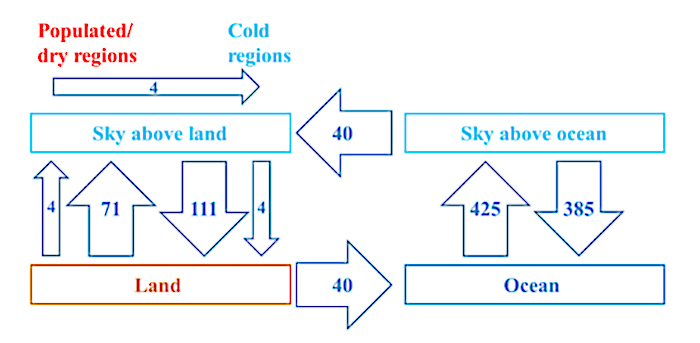

水蒸気の凝結は潜熱を放出させ、それは何処かの場所において、北極と内陸の氷床の融解を引き起こし、北極の雲量増加、降水量増加、および異常気象の頻発を招く可能性がある。このような水の移動は、北極、大西洋、太平洋に流れ込む水の淡水化傾向が報告されていることを説明する。更には、熱帯における海水の塩分濃度と水温の上昇が起きていることも説明する。それは川からの冷たい淡水の供給を受けていないためである。図3は、このシナリオにおける水収支を示したものである。図1と図2と同様に、図3においても陸地と海洋の各成分の詳細な分布や地理的広がりは捨象されており、地球規模での図である。

図3 人為的に発生した水蒸気の排出が近年の気候温暖化と気候変動の主な要因であると仮定した場合の、地球規模の水塊の循環。

数値は、水塊の動きを兆トン/年単位で示している。陸地から追加で4兆トン/年の水蒸気が生成され、そのほとんどが(より寒冷な地域の)陸地に降水として戻る。

図2の水の収支の計算時と同様に、北半球が地球の陸地の67.3%を占めるため、わかりやすくするため南半球の陸地降水量の増加を無視するならば、北半球の陸地降水量が5%増加すると、地球全体の陸地降水量が約3.4%増加することになる。

この3.4%の増加は、全陸地における111 Ttの下向き水フラックスに対して、約4 Ttの追加の水フラックスをもたらす。これは寒冷な北半球の陸地に集中して観測されている。そして、図2とは異なり、この余分な4 Ttは海洋上の空からではなく、陸地の、温暖で乾燥した地域または人口密集地域に由来するものである。

地域別に見ると、人為的に発生した水蒸気排出量は、中国、インド、パキスタン、および米国南西部のような乾燥した人口密集地域における、水利用の活発な河川や湖の流量減少の観測結果とより一致しているし、同時に北半球の温帯における降水量の増加とも一致している。地域的な規模の「異常なパターン」の例には、次のようなものがある:(1) アメリカ合衆国東海岸の降水量の週間パターンでは、土曜日の降水量が他の曜日よりも22%高く、日曜日から火曜日が最も低い日であった [24]; (2) 日中の気温変動において、一部の水分放出地域では週末に夜間の冷却が観察された一方、水分放出のない地域では平日に夜間の冷却が観察された[25]。自然界における惑星軌道の周期や地球温暖化は、週単位のパターンを生成するはずはないが、発電や灌漑による水分放出は週末に減少する傾向にある。

メキシコ湾周辺におけるもう一つの注目すべき地域規模の問題は、リオ・グランデ川、ミズーリ川、ミシシッピ川からのメキシコ湾への水流入量の減少が、メキシコ湾周辺の水収支バランスとエネルギー収支バランスに与える影響に表れる点である。メキシコ湾への新鮮で冷たい水の流入量が減少すると、表層水の温度上昇を引き起こし、これが(1)ハリケーンの強度と進路に影響を及ぼす可能性があり、(2)メキシコ湾流の下流地域(例えば、より温暖だが流量が低いことから西ヨーロッパなど)でより温暖な気候を生じさせる可能性がある。これらは、地球規模ではなく地域的な「異常なパターン」だが、ポイントは、人為的に発生した水蒸気排出が地域規模で重大かつ観測可能な影響を及ぼす点にある。

結論と提言

人為的要因による水蒸気排出量は、灌漑、蒸発冷却、貯水池からの蒸発など、人間の水利用が影響を及ぼす陸域において、陸域から大気への水フラックスを約5~7%増加させ(年間4~5兆トン)、大気中の水蒸気量も同程度増加させるほど大きい。これらの水蒸気排出量は、大気中に排出される炭素の純増加質量の約1000倍に相当し、北半球の寒冷な地域の大気中に多量の潜熱を供給する。このような効果は温室効果ガス排出には無い。我々は、炭素収支のみに基づいて極端な対策を強制する前に、こうした直接的な人為的要因による水蒸気排出を、気候モデルに一貫して組み込むべきであると提言する。

著者について

ノブオ・マエダ(Nobuo Maeda)は、カナダ・アルバータ大学土木環境工学科の准教授。ブルース・ピーチィ(Bruce Peachey)は、カナダ・アルバータ州に拠点を置くニューパラダイムエンジニアリング社の社長。

参考文献

- [1]

- X. Li, B. Peachey, and N. Maeda, Global Warming and Anthropogenic Emissions of Water Vapor. Langmuir (2024) 40, 7701-7709.

- [2]

- B. Peachey, Mitigating human enhanced water emission impacts on climate change. IEEE EIC Climate Change Conference (2006) 470-477.

- [3]

- B. Peachey, Environmental stewardship – What does it mean? Process Safety and Environmental Protection (2008) 86, 227-236.

- [4]

- D. Koutsoyiannis, Rethinking Climate, Climate Change, and Their Relationship with Water. Water (2021) 13, 849.

- [5]

- D. Koutsoyiannis and Z.W. Kundzewicz, Atmospheric temperature and CO2: Hen-Or-Egg Causality? Sci (2020) 2, 83.

- [6]

- D. Koutsoyiannis and C. Vournas, Revisiting the greenhouse effect – a hydrological perspective. Hydrological Sciences Journal (2024) 69, 151-164.

- [7]

- IPCC, Fifth Assessment Report (AR5), The Physical Science Basis. (2014).

- [8]

- K.K. Goldewijk, A. Beusen, G. van Drecht, and M. de Vos, The HYDE 3.1 spatially explicit database of human-induced global land-use change over the past 12,000 years. Global Ecology and Biogeography (2011) 20, 73-86.

- [9]

- R.P. Allan, The Role of Water Vapour in Earth’s Energy Flows. Surveys in Geophysics (2012) 33, 557-564.

- [10]

- F. Franks, ed. Water – A Comprehensive Treatise. (1972-1982), Plenum: New York

- [11]

- J. Houghton, Global Warming – the Complete Briefing. (1994): Lion Publishing.

- [12]

- IPCC, Fourth Assessment Report (AR4), The Physical Science Basis. (2007).

- [13]

- T.H. Abbott, Interactions between Atmospheric Deep Convectionand the Surrounding Environment. (2021).

- [14]

- P. Doll, F. Kaspar, and B. Lehner, A global hydrological model for deriving water availability indicators: model tuning and validation. Journal of Hydrology (2003) 270, 105-134.

- [15]

- F. Jaramillo and G. Destouni, Local flow regulation and irrigation raise global human water consumption and footprint. Science (2015) 350, 1248-1251.

- [16]

- T. Gleeson, Y. Wada, M.F.P. Bierkens, and L.P.H. van Beek, Water balance of global aquifers revealed by groundwater footprint. Nature (2012) 488, 197-200.

- [17]

- C. Prudhomme, I. Giuntoli, E.L. Robinson, D.B. Clark, N.W. Arnell, R. Dankers, B.M. Fekete, W. Franssen, D. Gerten, S.N. Gosling, S. Hagemann, D.M. Hannah, H. Kim, Y. Masaki, Y. Satoh, T. Stacke, Y. Wada, and D. Wisser, Hydrological droughts in the 21st century, hotspots and uncertainties from a global multimodel ensemble experiment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2014) 111, 3262-3267.

- [18]

- R.G. Taylor, B. Scanlon, P. Doell, M. Rodell, R. van Beek, Y. Wada, L. Longuevergne, M. Leblanc, J.S. Famiglietti, M. Edmunds, L. Konikow, T.R. Green, J. Chen, M. Taniguchi, M.F.P. Bierkens, A. MacDonald, Y. Fan, R.M. Maxwell, Y. Yechieli, J.J. Gurdak, D.M. Allen, M. Shamsudduha, K. Hiscock, P.J.F. Yeh, I. Holman, and H. Treidel, Ground water and climate change. Nature Climate Change (2013) 3, 322-329.

- [19]

- Y. Wada, Modeling Groundwater Depletion at Regional and Global Scales: Present State and Future Prospects. Surveys in Geophysics (2016) 37, 419-451.

- [20]

- Y. Wada and M.F.P. Bierkens, Sustainability of global water use: past reconstruction and future projections. Environmental Research Letters (2014) 9.

- [21]

- Y. Wada, L.P.H. van Beek, and M.F.P. Bierkens, Nonsustainable groundwater sustaining irrigation: A global assessment. Water Resources Research (2012) 48.

- [22]

- Y. Wada, M.F.P. Bierkens, A. de Roo, P.A. Dirmeyer, J.S. Famiglietti, N. Hanasaki, M. Konar, J. Liu, H.M. Schmied, T. Oki, Y. Pokhrel, M. Sivapalan, T.J. Troy, A.I.J.M. van Dijk, T. van Emmerik, M.H.J. van Huijgevoort, H.A.J. Van Lanen, C.J. Vorosmarty, N. Wanders, and H. Wheater, Human-water interface in hydrological modelling: current status and future directions. Hydrology and Earth System Sciences (2017) 21, 4169-4193.

- [23]

- R.A. Bindschadler and C.R. Bentley, On thin ice? Western Antarctica’s ice sheet. Scientific American (2002) 287, 98-105.

- [24]

- R.S. Cerveny and R.C. Balling, Weekly cycles of air pollutants, precipitation and tropical cyclones in the coastal NW Atlantic region. Nature (1998) 394, 561-563.

- [25]

- P.M.D. Forster and S. Solomon, Observations of a “weekend effect” in diurnal temperature range. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2003) 100, 11225-11230.