国際がん研究機関IARCが引き起こす世界的な大混乱(その-1)

1.欠陥のある基本設計:IARC評価手法の解剖

唐木 英明

東京大学名誉教授

はじめに―問われるべきレガシー

1965年に設立された国際がん研究機関(IARC)は、世界保健機関(WHO)の専門機関として、かつては公衆衛生の分野で重要な役割を担っていた。その主な任務は、世界的ながんの発生状況の監視、発がん原因の特定、そしてがん制御のための科学戦略の確立にある。設立当初は、がんの原因が研究途上の時代であり、IARCがアスベスト、たばこ、B型肝炎ウイルスといった重大な発がん要因を特定したことは大きな貢献であった。

しかし、21世紀に入り、医学・生物学が飛躍的に進歩し、発がん性物質のハザード同定とリスク評価を行う各国の規制体制が整備されて高度化した現在、IARCの存在意義は根本から問い直されるべき岐路に立たされている。それは、IARCの活動がハザード同定に限局され、リスク評価を行わないこと、そして運営の制度的な閉鎖性とガバナンスの欠陥が、同機関を社会・経済的な混乱の源泉へと変質させてしまい、その発表はしばしば不必要な社会的恐怖を煽り、より高度な評価能力を持つ規制機関の結論と矛盾し、科学そのものへの信頼を損なう事態を招いているからである。

1. 欠陥のある基本設計:IARC評価手法の解剖

1.1 不可思議な評価―百聞は一見にしかず

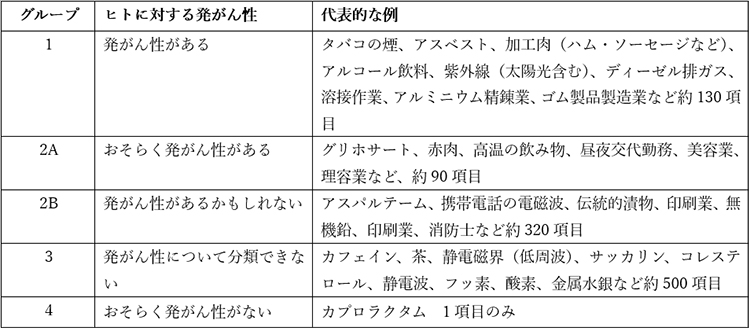

IARCによる評価の不可解さは、評価結果を見れば一目瞭然である。まずはグループ1から4までの分類だが、とくに2Aと2Bの意味と違いが分からない。これはヒトでの疫学調査や動物実験の論文が「確からしい証拠を示しているのか」を基準とした分類であって、社会が求める「発がん性があるかないか」の二元論的な回答ではない。専門家には意味のある分類かもしれないが、一般市民や政策担当者にとっては判断が困難だ。

次は、「ヒトに対して発がん性がある」グループ1の「代表的な例」を見ると、「タバコの煙」「アスベスト」といった強力な発がん性を持つものから、「加工肉」「アルコール飲料」「太陽光(紫外線)」といった日常生活に関わるもの、さらには「溶接作業」「ゴム製品製造業」といった特定の職業までが同列に並んでいる。これを見れば、「溶接作業に従事すればがんになるのか?」、「ソーセージを食べながらビールを飲んで日光浴をすることは、アスベストを吸うのと同じくらい危険なのか?」などの、当然の疑問と混乱が生じる。

また、「おそらく発がん性がない」グループ4の例を見ると、「カプロラクタム」という物質1つしかない。ということは、「世の中には発がん性がない物質は1つしかないのか?」という重大な疑問が出てくる。これはIARCが「発がん性のない物質」を積極的に探しているわけではないためであり、ほとんどの物質は「証拠不十分」としてグループ3に分類されるためである。従ってグループ4は機能していないだけでなく、存在すること自体が誤解を生んでいるのだ。

1.2 リスクを無視した評価―IARCが誤解を拡散する構造

IARCの分類を理解するためには、「ハザード(危害要因)」と「リスク」という2つの概念の決定的な違いを認識する必要がある。ハザードとは、ある物質や要因が特定の条件下で健康に悪影響を及ぼす「可能性」そのものを指す。例えば、ライオンはハザードである。一方、リスクとは、ライオンに実際に襲われる確率と被害の程度であり、アフリカなどの生息地以外では、リスクはほぼゼロだ。IARCの任務は「ハザード同定」、すなわち「ライオンはハザードか」に限定され、「東京でライオンに出会う機会はない」という「リスク評価」は行わない。この限定的な役割こそが、「東京都民でありながら、ライオンの恐怖に怯える」という、深刻な誤解を生む根源となっている。

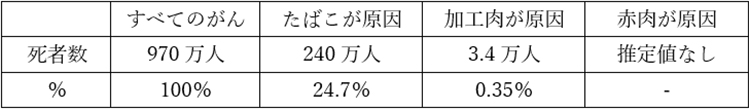

この問題点を象徴的に示すのが、IARCがたばこと加工肉を「発がん性がある(グループ1)」に、赤肉(牛肉、豚肉、羊肉)を「おそらく発がん性がある(グループ2A)」に分類した事例である。この分類は、あくまで「発がん性があるという証拠の強さ」が同レベルであるというだけで、健康への危険性の大きさ(リスク)が同じであることを意味するものではなく、現実のリスクには大きな差がある。がんによる世界の死者は年間970万人、そのうち、たばこが原因の死者は240万人で、がん全体の1/4に当たる。これは国を挙げて大規模な対策を講ずることが必要なレベルである。他方、加工肉が原因の死者は3.4万人、がん全体の0.35%、赤肉に至っては、実際にがんの死亡者が出ているのかも不明であり、その対策は「食べ過ぎない」など、多くの食品に共通する一般的な安全対策で十分なレベルである。

この専門家にとっては自明な区別も、一般社会やメディアにはほとんど伝わらない。IARCがWHOの権威を背景に「発がん性がある(グループ1)」とか「おそらく発がん性がある(グループ2A)」といった日常言語に近い用語で発表を行うと、専門家でない人々はそれを日常生活における直接的な危険警告として受け取る。加工肉のリスクがたばこに比べて桁違いに小さいという極めて重要な文脈は、IARCの発表の見出しからは抜け落ちてしまう。この結果、無視できるほどのリスクに対して、メディアによる扇情的な報道と社会的なパニックが周期的に引き起こされる。これは偶発的な事故ではなく、IARCの限定的な情報発信戦略が必然的にもたらす構造的な欠陥と言える。

IARCの発表がハザード同定に限定的されるのとは対照的に、米国環境保護庁(EPA)、欧州食品安全機関(EFSA)、日本の食品安全委員会、そしてWHO傘下のFAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)やFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)といった規制機関は、評価の第一歩としてハザード同定を実施し、それに続いて「用量反応評価(どれくらいの量で影響が出るか)」や「曝露評価(実際にどれくらいの量を摂取しているか)」を行い、ある物質が現実世界で具体的なリスクをもたらすかどうかを科学的に判断する「リスク評価」を行う。IARCの評価は、この包括的なプロセスの最初の断片に過ぎず、それ単体で公表されることは、極めて誤解を招きやすい不完全な情報と言わざるを得ない。

1.3 予防原則というドグマ―科学が思想活動に変質する時

IARCの行動を理解する上で重要な鍵となるのが「予防原則」である。この原則は、本来、科学的な不確実性が存在する状況下でも、深刻かつ不可逆的な損害の脅威がある場合には、予防的な措置を講じるべきだという考え方である。しかし、IARCはこの原則を硬直的かつ教条的に適用し、科学的評価をイデオロギー的な活動へと変質させているとの批判が絶えない。

その典型が、限定的あるいは非常に弱い証拠に基づいて分類される「グループ2B(ヒトに対して発がん性がある可能性がある)」の存在である。アスパルテームや携帯電話の電磁波などがこのカテゴリーに分類されているが、これは単なる「可能性」に過ぎない。しかし、「がん」という言葉が持つ強い情動喚起力と、WHO関連機関という権威が組み合わさることで、この分類はリスクの大小とは無関係に、社会に強力な警報として受け止められている。IARCの評価基準では、ある物質を「安全である」と結論付けることは事実上不可能であり、最善でも「分類できない」とされるに過ぎない。これは、発がん性を探すことのみを目的とした、結論ありきのバイアスがかかったシステムとしか言えない。

この予防原則の適用は、IARCへの批判に対する防御壁としても機能している。他の規制機関が「証拠不十分」と判断するような事例で、IARCが発がん性の可能性を指摘し、その科学的根拠の薄弱さを批判された際、IARCとその擁護者は「予防原則に則った責任ある公衆衛生上の措置である」と主張することで、個別の科学的論争をより高次の哲学的議論へとすり替え、批判をかわしている。

しかし、このような予防原則の乱用は、「オオカミ少年」効果という、深刻な副作用をもたらす。リスクが低い、あるいは証明されていない物質に対してまで、IARCが警報を乱発し続けることで、社会や政策決定者は次第に警告に鈍感になる。これは、喫煙や過度のアルコール摂取といった、真に重大な公衆衛生上のメッセージの効果を希薄化させ、長期的には公衆衛生全体に害を及ぼす可能性がある。これは、予防原則が本来目指したはずの「予防」という目的に対して、完全に逆行する結果でしかない。さらに、予防原則の濫用は、有益な技術革新を阻害する可能性や、予防措置そのものが意図せぬ害を引き起こすというトレードオフも発生するので、その適用には慎重なバランスが求められるのだが、IARCの運用は、このバランスを著しく欠いているのだ。

1.4 秘密主義という要塞―透明性と説明責任の欠如

IARCの評価プロセスは、透明性の欠如という深刻な問題を抱えている。その意思決定は、外部から閉ざされた「ブラックボックス」の中で行われるのだ。作業部会の審議内容は非公開であり、評価結果が公表される前に、独立した外部の専門家による査読(ピアレビュー)を経ることはなく、草案に対するパブリックコメント(意見公募)の制度も存在しない。

IARCは、この秘密主義を「独立した専門家を『既得権益』を持つ団体の影響から守るため」と正当化している。しかしこの主張は、現代の科学的・行政的規範とは相容れない。透明性こそが科学的信頼性の礎であり、EPAやEFSAや食品安全委員会といった世界の主要な規制機関は、まさにその信頼性を担保するために、評価プロセスを公開し、積極的な意見公募を実施しているのだ。IARCの閉鎖的なアプローチは、国際基準から見ても時代錯誤な例外としか言えない。

この不透明性が、「結論ありきの評価」という根強い疑惑を助長している。つまり、IARCが特定の結論を導き出すために、その結論を支持する研究を恣意的に採用し、矛盾する証拠、特に未発表のデータを軽視または意図的に除外しているのではないかという批判である。グリホサート評価を巡るロイター通信の報道は、その疑惑を象徴している。報道によれば、評価草案にあった「発がん性がない」との記述が最終版では削除・変更され、「発がん性がある」という結論に書き換えられたとされる。IARCは、草案はあくまで審議の過程であり、最終的な結論は作業部会全体の総意であると反論しているが、その経緯が公開されることはなく、データの意図的な操作があったのではないかという疑惑の核心に答えるものではない。

さらに深刻な事態は、IARCの利益相反(COI)ポリシーの非対称的な運用である。IARCはすべての専門家に利益相反の申告を義務付けているが、その運用実態には著しい偏りが見られる。産業界との関係を持つ専門家は、利益相反の可能性があるとして評価作業から排除される一方で、環境団体との関係は、利益相反とはみなされない。さらに、評価結果が自身の経済的利益に結び付く可能性のある専門家が、「利益相反なし」と判断され、評価プロセスへの参加を許可されているのだ。

グリホサート評価におけるクリストファー・ポルティエ博士の事例は、この問題点を浮き彫りにした。彼は評価作業部会に「招待専門家」として参加し、評価結果が発表された直後に、グリホサート訴訟の原告側法律事務所とコンサルタント契約を結んでいる。これは単なる手続き上の瑕疵ではない。商業活動を支持する専門家は排除する一方で、訴訟を助長し特定の産業に敵対する専門家は許容するという、根本的な制度的バイアスである。この非対称性は、IARCが自ら掲げる「独立性」の理念を根底から覆し、その評価プロセスが特定の意図を持った勢力に乗っ取られる脆弱性を内包していることを示している。

※その2、に続く