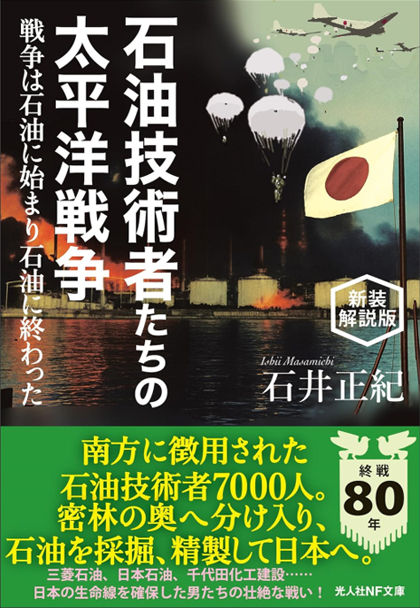

書評「石油技術者たちの太平洋戦争―戦争は石油に始まり石油に終わった」

-学びの宝庫、技術者の過去の苦闘ー

石井 孝明

経済記者/情報サイト「withENERGY」(ウィズエナジー)を運営

大戦果、パレンバン空挺奇襲作戦のその後

今年2025年は日本が第二次世界大戦で敗北してから80年だ。必敗の事前予想を多くの識者がした。それにもかかわらず、日本が第二次世界大戦で米国に戦いを挑んだのは、米国などによる石油の禁輸で、経済と軍備が崩壊する状況を恐れ、打破しようとしたことが、一因とされる。では当時の日本は、石油枯渇の状況をどのように打開しようとしたのか。

インドネシアのスマトラ島のパレンバン油田の占領のあと、その施設を復旧し、そこで石油採掘と精製を続けた技術者たちの経験を紹介したのが本書だ。

パレンバン油田は、当時、連合国側だったオランダの植民地だった。日本陸軍は、1942年2月に空挺部隊による奇襲でこの油田を占領。落下傘を使う攻撃は、新聞・ラジオの報道で華やかなものに映り、国内では大々的に報道された。

しかし、その準備、その後のことはあまり知られていない。攻撃前から陸軍は民間人を動員し、想定される火災の消化と停止した石油の採掘・精製プラント再開の準備をしていた。民間から集められた技術者たちは大変な努力で破壊されたプラントを修理し、翌1943年初頭には占領前の8割の採掘量まで石油の生産を復旧させた。

7000人の石油関係者、2000人が戦没

ところが戦況の悪化につれ日本海軍の船舶護衛の不備によりタンカーが次々と撃沈された。制空権も奪われ、1944年後半からは原油が日本にほぼ搬出できなくなってしまう。こうした「油断」が、戦力の低下、そして敗戦の一因になった。パレンバンでは採掘した石油を搬送できず、一部で燃やす処置も行われたという。

戦況の悪化に伴いパレンバンも空襲、スパイの破壊活動などに直面。日本の降伏後は、技術者らはインドネシア独立戦争に巻き込まれ、住民からの襲撃、また復帰したオランダ軍による戦犯としての捕縛、抑留など、さまざまな試練、そして苦難に遭ってしまう。

パレンバンにいた人たちが直面した戦闘は、それでも少なかった。南方で徴用された民間の石油技術者、関係者は約7000人。しかし移動の際に輸送船の撃沈にあったり、ニューギニアやビルマでは戦闘に巻き込まれる例もあったりした。戦後も厳しい抑留生活による病気や死亡があった。その7000人のうち、約2000人が外地で亡くなったという。戦争中、軍人らは民間人を下に見て理不尽な命令を出す者も多かった。さらに戦後は軍人には恩給が支払われたが、徴用された民間人への補償は少なかった。

1941年の開戦時点の日米の国内での石油産出量比は1対300。その差を埋められるわけがないという恐怖を抱えながら、石油技術者たちはできることをやった。戦争遂行に不可欠な仕事に厳しい条件の下で、最善を尽くした。その努力に、戦後を生きる私たちは、当時戦った軍人たちと同じように、深い敬意を捧げたい。

辛い経験は戦後復興に役立つ

この本は、1991年に刊行された本の復刊だ。執筆当時には、存命だった実際に苦しい経験をした技術者たちの生の声を収録している。田尻啓氏(のち三菱石油常務)は、無実なのに戦犯容疑で抑留されて強制労働を英軍にさせられ、1947年に帰国した。佐世保に上陸後、米軍の管理地域にいた時に食事のおかずだったたくあんを数年ぶりに噛んだ。その際に、日本に戻ったことの喜びと、そして南の地で死んだ人々の思い出が同時に湧き上がり、涙したという。

ただし、すべてが無駄ではなかった。パレンバンの操業の運用責任者に30代で抜擢された三菱石油の玉置明善氏は千代田化工建設の第二代の社長になる。同社は戦後の1948年に三菱石油(現ENEOS)の工事部門が独立してできた会社で、現在も世界トップクラスのエンジニアリング・プラント建設会社として躍進中だ。玉置氏は、戦争前の米国への技術留学の経験、パレンバンでの米国、欧州製の機器の運用を戦後研究としてまとめ、それが同社の技術の基礎になった。

また戦後の石油業界は、外地で苦労した技術者の絆が産官学の間に残り、復興、各社の発展に役立った。技術者たちがこの経験を無駄にしなかったことが、この悲しい物語の唯一の救いだ。そしてこの本の著者の石井正紀氏は、この千代田化工の技術者出身だ。

戦後80年に石油とエネルギーを考え直す意味

作家の司馬遼太郎氏が「昭和前期の一角に電灯がついた」と、知られざる話を記録にまとめたこの本について評価したという。戦後80年で復刊されたが、2025年にも読む価値はある。

現在の日本の石油の自給率は、0.3%にすぎない。太平洋戦争前に石油供給の6割以上を米国に依存していた日本の脆弱性と無資源国であるのはそのままの状況だ。海外からの「油断」によって、海上交通線の切断によって、いつでも日本の経済・社会活動が止まりかねない。

専門家や現場からの警告にも関わらず、政治、その脆弱なエネルギー供給体制が、放置されたままになっている。政府はここ数年のエネルギー価格の上昇では、ガソリン価格抑制などのための補助金をばら撒き、財政を痛めながら問題を先送りするだけだ。

80年前の日本は、専門家の声や現実を無視して太平洋戦争に突き進んだ結果、敗戦の大破局に陥った。エネルギーからみた敗戦の状況をこの本で振り返りながら、今の日本のエネルギー面からの危険を考えることは、決して無意味ではないだろう。

・著者:石井 正紀

・出版社:潮書房光人新社(光人社NF文庫)

・発売日:2025/05/26

・ISBN-10:4769834063

・ISBN-13:978-4769834069