ネイチャーポジティブ経済に向けて

浜島 直子

環境省 大臣官房総務課 広報室長

はじめに

環境問題を巡っては昨今、第二次トランプ政権の発足に端を発した様々な動き、EUの各種環境規制の動向、海洋プラスチックを巡る新たな条約制定の動き・・・等々、読者の皆さんの中には環境関連の動きをフォローすることに疲れてきてしまっている、という方もいらっしゃるかもしれない。当職が生物多様性主流化室長を務めていた頃(2022年夏から2024年夏まで)にも、企業の方々からは、“やっとカーボンニュートラルが分かってきたと思ったら、今度はネイチャーポジティブという新しい言葉が出てきた”といった声が聞かれていたところである。

本稿では、ネイチャーポジティブは新しいようで(特に日本人にとっては)全く新しい概念というわけではないこと、企業の皆様のこれまでのお取組の延長にあること、未来に向けて事業活動を持続可能性なものとするためにも必要なものであること、を主にお伝えしたい。

ネイチャーポジティブの興りと日本人の自然観

ネイチャーポジティブという言葉自体が用いられたのは、筆者が承知している限り、2019年に、発表された“A Nature-Positive World: The Global Goal for Nature”と題する論文である。

その後、2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)において、新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、その中では、2050年ビジョンとして“自然と共生する世界”が、2030年ミッションとして“生物多様性の損失を止め反転させる”(いわゆる“ネイチャーポジティブ”)が、それぞれ掲げられた。

2050年ビジョンである“自然と共生する世界”は、2010年のCBD-COP10(名古屋会議)の際に、議長国として日本が提唱し、愛知目標に盛り込まれた。当時は欧米諸国を中心に反対の声があったと聞いている。よく言われるところの、日本と欧米の自然観の違いから来る議論であったのだろう。しかしながら2022年のCBD-COP15では、このビジョンに反対する国は無く今次の枠組みへと引き継がれた。“自然と共生する”という考え方が受容され、主流化したと考えられる。

この“自然との共生”の概念とネイチャーポジティブは非常に相性が良い。一般に言われるところの欧米的自然観のように、自然を管理やコントロールの対象とみなし、自然か自然でないかといった二項対立で捉えるならば、ネイチャーポジティブは人間活動の制限無しには成り立ち得ないこととなる。自然との共生の下でこそ、経済活動の質を高めながらネイチャーポジティブを実現し得る。

ネイチャーポジティブと他の環境分野との関係

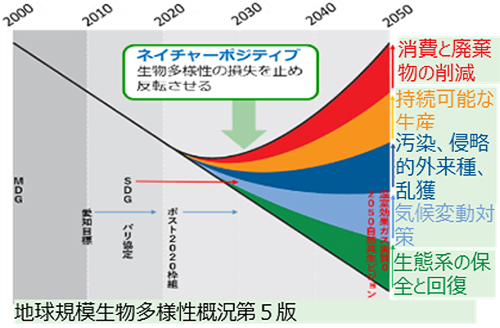

生物多様性条約事務局が公表しているGlobal Biodiversity Outlook5(日本語版は環境省が作成した「地球規模生物多様性概況第5版」)において以下の図のとおり描写されているように、ネイチャーポジティブの実現には、希少な自然の保全等のいわゆる狭義の“自然環境保全”に止まらず、気候変動対策の推進、循環経済の実現、化学物質対策等の取組の総動員が必要である。言い換えれば、企業がこれらの取組を講じていれば、それはすなわちネイチャーポジティブへの道を歩み始めているということである。

ネイチャーポジティブ経済移行戦略

上記の点も含め、2024年3月、環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省は、連名で「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を策定・公表した。本戦略は、環境省で設置した「ネイチャーポジティブ経済研究会」(竹ヶ原啓介座長〔株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所エグゼクティブフェロー(当時)〕)において議論を重ね、また多くの企業・金融機関の皆様からお声を頂きながら、策定したものである。

戦略では以下の3点をお示しした。

- ①

- 企業の価値創造プロセスとビジネス機会の具体例

- ②

- ネイチャーポジティブ経営への移行に当たって企業が押さえるべき要素

- ③

- 国の施策によるバックアップ

策定に当たっては、例えばグリーンウォッシュ批判への不安等、企業等の方々のお悩みに応えられるように、との観点も意識した。詳細は戦略本体及び解説動画をご覧いただきたい。

【戦略】ネイチャーポジティブ経済移行戦略の公表について | 報道発表資料 | 環境省

【解説動画】ネイチャーポジティブ経済移行戦略の解説 – YouTube

多くの企業は、既にサステナビリティ経営、ESG投資等の文脈で、自社にとってマテリアルな非財務的価値を価値創造プロセスに取り入れる努力をしておられる。自然資本についても、財務資本、人的資本等同様に、マテリアルと判断したものを価値創造プロセスに取り込まないと、危なくないか、勿体なくないか、戦略にはそんなメッセージや事例も込めた。

事業活動を持続可能なものとするために

多くの経済活動が自然資本に依存しており、かつ自然資本は継続的に劣化している。これはすなわち、経済活動の持続可能性が危機に晒されていることを意味する。

特に気候変動への対応とは大きく異なる点に、同じ活動であっても場所によってその影響が異なることが挙げられる。そのためバリューチェーンの“遡り”が必要となる。この点に負担を感じる企業の方々のお声も聞くが、バリューチェーンの把握は、そもそもがBCPや調達リスクの問題でもある。人権等の課題にも共通の対応が可能だ。

バリューチェーンにおける自然資本への負荷の把握のためのトレーサビリティの確保や自然資本の損失回避等の対応は、調達リスクや災害リスクに対する企業のレジリエンス向上や事業の持続可能性の向上に繋がる。また、自社のリスクへの対応の過程で培った経験・技術は、製品・サービスとして提供することで他者のリスク対応に転用することで新たな事業領域となる可能性もある。また、機会に着目した新規事業開発なども新しい価値創造に繋がり得る。

今後の展開

2025年3月25日、環境省は「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」(通称:NPEプラットフォーム)を開設し、会員募集を開始した。本プラットフォームは、ネイチャーポジティブ経営を推進する企業とネイチャーポジティブに資する技術を有するスタートアップとのビジネスマッチングの促進を目的とするものである。5月9日現在、合計56団体が登録している(うち、ネイチャーポジティブ経営を推進する企業等が35団体、ネイチャーポジティブ技術を有する企業等が21団体)。本プラットフォーム上でのプロジェクトマッチングの呼びかけも可能であり、本稿執筆時点で3団体が呼びかけを行っている。

また、2025年4月には、地域生物多様性増進法が施行された。本法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、増進活動実施計画の主務大臣による認定、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者が締結することのできる生物多様性維持協定等を通じ、企業等による生物多様性を増進する活動を促進しようとするものである。以前から企業等の皆様から高い関心を寄せていただいている“自然共生サイト”の取組を一段進めるものであり、引き続きのご注目、お取組をお願いしたい。

地域生物多様性増進法の施行及び同法に基づく申請の受付開始について | 報道発表資料 | 環境省

我々は水一滴、自然の営みが無ければ手に入れることができない。すなわち自然の毀損は事業の途絶に直結するリスクである。こうしたことが適切に認識され経営や市場に取り込まれる経済・社会、平たく言えば自然を毀損するよりも保全をする方が得をする経済・社会に向けて、環境省含む関係省庁は、企業・金融機関等の皆様とともに取組を進めていくので、今後ともご注目いただきたい。

<関連記事>

・地域生物多様性増進法について 小林 誠