石油備蓄の存在 ―エネルギー安全保障の「最後の砦」―

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「エネルギーレビュー vol.531 2025年4月号」より転載:2025年3月20日)

石油備蓄の意味

エネルギー安全保障を考えるとき、「最後の砦」・「ラストリゾート」として、石油備蓄の存在は必要不可欠と言える。

一般に、「エネルギー安全保障」とは、必要とする数量のエネルギーを入手可能な価格で、安定的に確保することとされている。各種のエネルギーについて、必要数量を適切な価格で入手することである。特に、石油は、埋蔵量・生産量ともに政情不安定な中東地域に偏在しており、供給を依存していること、また、消費用途が広いこと(わが国エネルギー最終消費の47%)から、供給途絶等の事態が発生した場合には、国民生活・産業活動への影響が大きいため、最終的な代替供給源として、国内の石油備蓄の存在が必要不可欠となる。歴史的にも、エネルギーの供給不安の発生は、中東の緊張に伴う場合が多い。

また、石油の場合は、性格的に①消費用途が広く、代替燃料に欠ける場合も多いこと、②他の化石燃料の代替燃料として使用できること、③備蓄コストが他のエネルギーに比して圧倒的に安いことが挙げられる。石油製品の場合、品質的に半年程度以内の消費が必要であるが、原油の場合は、100年単位の保管が可能であると言われる。電力消費は発電との「同時等量」が基本であるが、過去、需給ひっ迫時、消費ピーク時には、石油火力の焚き増しで対応された例が多い。

さらに、ドイツでは、2022年冬ウクライナ危機発生時、暖冬であったこともあり、天然ガス不足を地下の岩塩ドームのガス備蓄で乗り切ったが、日本の場合、過去何度も、LNG備蓄は議論されたものの、実施は難しいものとされ、現状、LNG在庫は、半月程度の操業在庫に留まっている。石炭についても、貯炭場の関係上、一か月程度といわれる。その意味で、わが国では石油備蓄は、災害発生に伴う停電時・都市ガス停止時だけでなく、化石燃料はもちろんのこと、再生可能エネルギー・原子力を含めたエネルギー供給の「最後の砦」と言われている(第七次エネルギー基本計画)。

国際エネルギー機関の役割

先進石油消費国においては、石油備蓄は、第一次石油危機(1973年10月)の反省から、国際エネギー機関(IEA)が中心となって、推進されて来た。

第一次石油危機時のアラブ石油輸出国機構(OAPEC)による「石油戦略」発動(イスラエル支援国に対する石油輸出停止通告)で、先進消費国は大規模な供給不安に陥った。そのため、石油輸出国機構(OPEC)への対抗機関が必要であるとするキッシンジャー米国務長官(当時)の提言に基づいて、1974年11月には、国際エネルギー計画(IEP)が締結され、その推進機関として、経済協力開発機構(OECD)加盟国をメンバーとするIEAがパリに設立された。IEPは、前文と本文96条、緊急時石油備蓄に関する付属書からなる国際約束で、わが国では、「条約」ではなく、「国際行政協定」とされている。短期的には、石油備蓄・相互融通の対応策を講じるとともに、長期的には、石油依存度の低減を目的として、具体的には、①加盟国の石油輸入90日分の備蓄保有義務付け、②「緊急時石油融通システム」(ESS)構築、③エネルギー長期協力計画の策定、④国際石油市場の情報収集・活用等を内容としている。同時に、石油依存度低減のため、石油火力発電所の新設禁止を決議した。

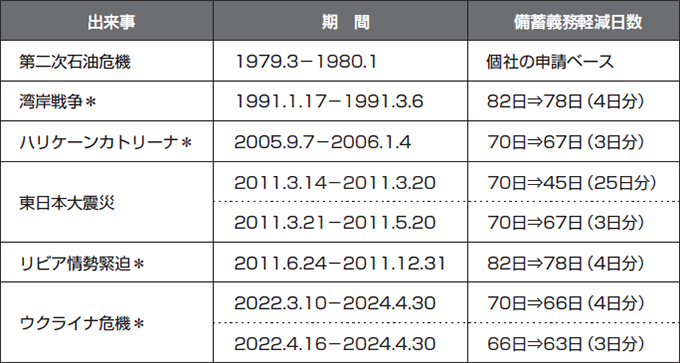

ただ、②のESSは、内容が複雑・硬直的で、加盟各国の競争法(独禁法)との調整も必要となることから、運用が難しいとの批判が高まり、84年7月には、代替措置として、「協調的緊急時対応措置」(CERM)が理事会で決議された。CERMは、緊急時の初期段階で、加盟国の自主参加による協調的な備蓄放出や消費抑制を行うとするもので、過去四度、①湾岸戦争(1991年)、②ハリケーンカトリーナ(2005年)、③リビア情勢緊迫(2011年)、④ウクライナ侵攻(2022年)に発動されている。特に、湾岸戦争時には、事前の合意に基づいて開戦と同時に発動、サウジ・アラブ首長国連邦(UAE)等産油国による緊急増産と相まって、需給ひっ迫の解消・危機管理に大きく貢献した。

~ 1974年締結の国際計画で石油備蓄を制度化 ~

わが国の石油備蓄

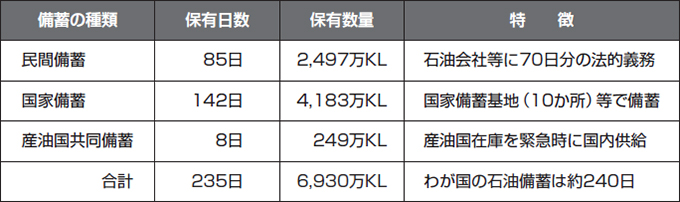

わが国の石油備蓄は、国家石油備蓄、民間石油備蓄、産油国共同備蓄の三本建てで実施されている。まず、IEA発足後、加盟各国に石油備蓄を義務付けたことで、わが国でも1975年に石油備蓄法が制定され、石油会社等に義務付ける形で、国内消費量90日分を目標に民間石油備蓄が開始された。その後、1978年からは国家石油備蓄も開始され、10か所の国家備蓄基地建設、民間タンクの政府借り上げにより、1998年に5000万キロリットル目標が達成された。これに伴い民間石油備蓄義務は当初の90日分から1993年度より70日分に軽減された。また、国家備蓄は当初原油のみであったが、民間操業在庫の一部を国が留保する形で、2009年度より灯油の備蓄が開始され、さらに、東日本大震災後の2012年度からは、ガソリン、軽油、A重油※の備蓄も実施されている。

- ※A重油:

- 主に燃料用となる重質の石油製品。重油の中で最も動粘度が低く、性質は軽油に近い

従来、石油備蓄は、各国とも海外からの石油供給削減(途絶)を前提としていたが、米国のハリケーンカトリーナ災害(2005年9月)後は、国内災害発生時の対応手段としても国際的に活用される傾向にある。わが国においても、東日本大震災(2011年3月)の教訓として、同年10月、石油備蓄法が改正され、国内における災害発生時にも法的に石油備蓄が活用できることとなった。その意味では、最近のエネルギー安全保障・安定供給は、海外からの調達面より、むしろ国内サプライチェーンの健全性が、問題となっているものと考えられる。さらに、ウクライナ危機(2022年)以降は、石油の大規模な生産削減や供給不足は発生しなかったことから、原油価格高騰対策としての役割も、石油備蓄には追加されたものと考えられる。

また、備蓄法上、備蓄日数は、直近12か月の国内消費量を基に算出しており、石油消費の減少が続いていることから、同一備蓄水準でも備蓄日数は増加する傾向にある。政府も、備蓄水準は現状で維持する方向を示している。したがって、エネルギー安全保障の水準は向上しつつあると考えて良い。

なお、IEAでは、備蓄日数は、石油輸入量に基づいて計算されること、備蓄量の控除項目が異なること等から、備蓄法上の日数より、二割程度小さくなることに注意が必要である。