9年間の福島の個人被ばく線量、見えてきたものとは

中川 恵一

東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授

福島第一原子力発電所事故から14年を迎えようとしています。福島第一原子力発電所から北西の方角に私たち東大病院の「チーム中川」が2011年4月より支援を続けてきた飯舘村があり、その約30㎞先に福島市があります。福島市でも事故後に放射線量の上昇が認められ、除染などの業務を行うために東京電力の社員も居住し活動していました。

9年間にもわたる記録

2024年8月、福島市に居住する一人の東電社員の2014年からの9年間の個人被ばく線量、GPSによる位置情報、行動記録に関する論文 [1]が公表されました。個人被ばく線量は、個人が受ける放射線量で、一般的には個人が携帯している個人線量計で測定されます。個人被ばく線量は、個人線量計を連続的に長時間携帯することに負担があることでなかなか測定データが集まりにくい点もあるのですが、この社員は2014年から9 年間にもわたり、個人被ばく線量、GPSによる位置情報、行動記録を記録し続けたというものです(図 1)。この社員は、居住場所や勤務場所が偶然にも9 年間変わらず、福島にいる時は就寝と入浴時以外は連続して個人線量計とGPSを所持し、行動を根気よく記録し続けたそうです。当時は福島での線量に不安を持つ方もいて、実際に暮らした際の被ばく線量を自分のデータで示したいとの思いで測定したのではないでしょうか。これほど長い期間、放射線量が上昇した地域で、同条件で連続した個人被ばく線量を記録し続けた結果を私は見たことがありません。

東電は事故後の早い時期から個人被ばく線量をきめ細かに測定することに目を付け、それまでにはなかった1分単位、1nSv単位という非常に精度の高い詳細な測定ができる電子式個人線量計をメーカーと共同で新たに開発しました。この社員は、この新たに開発した個人線量計の測定に合わせて、建物に入る時や車に乗るといった際に、より正確に記録できるよう秒針が60秒になるのに合わせて行動していたということです。私の思い描く東電社員とはだいぶ違うことに驚きました。今回取り上げたのは一人の9年という長期間の個人被ばく線量結果ですが、これほど長い期間ではないものの、福島県内各地で生活する東電社員約300人の最大6日間の詳細な個人被ばく線量情報に位置情報と行動情報を組み合わせた結果については、このコラムでも2020/9/1「福島県で生活する東京電力社員の個人被ばく線量計測」として取り上げています[2]。

コロナ禍による個人被ばく線量への影響

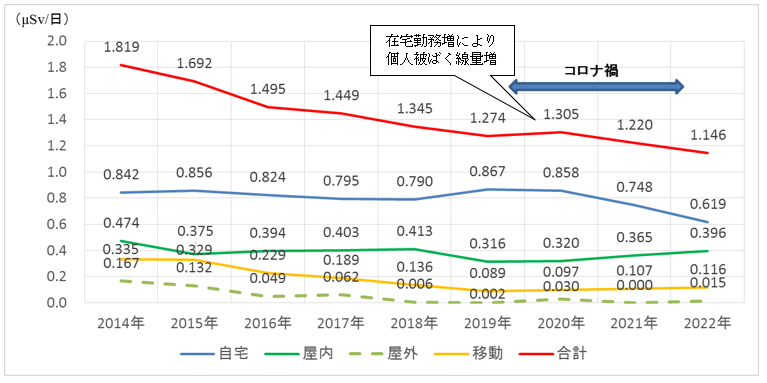

非常に精度よく個人被ばく線量を測定できるので、事務所、徒歩通勤時、自宅といった形で、行動ごとに9年間の個人被ばく線量を評価することが可能となっています(図 2)。年間の1日あたりの合計の個人被ばく線量推移は、時間が経過する中で放射線の減衰等に伴い減少していますが、在宅勤務で事務所より自宅での滞在時間が増加したコロナ禍においては、増加しています。コロナ禍における生活習慣の変化が個人被ばく線量データにも影響を及ぼすことを示したデータとなりました。

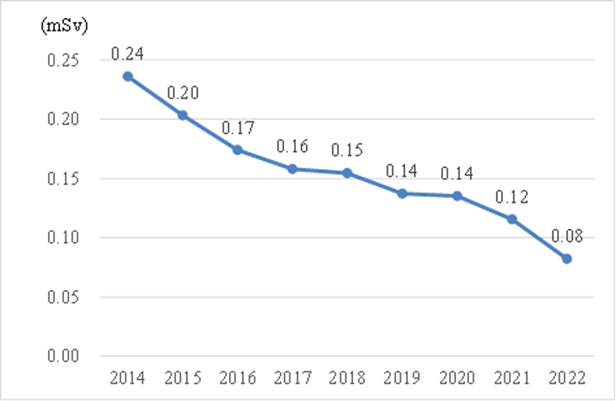

9年間福島市在住者の被ばく線量は1/3に

さらに、年間追加被ばく線量結果が示されています。一般的には数日~数十日間測定した結果から一年間の被ばく線量を推定しますが、この社員は年間を通じて記録しているのでかなり実態に近い年間追加被ばく線量が示されていると言えます(図 3)。似たような生活パターンの福島市住民の方等は参考になるデータでしょう。

鉄筋コンクリート造のビルでは屋外の放射線の影響はほぼなかった

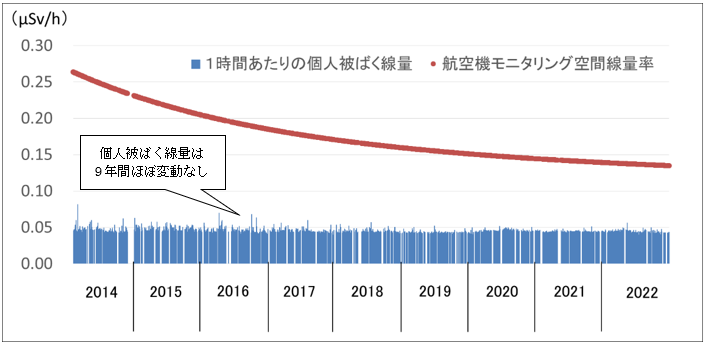

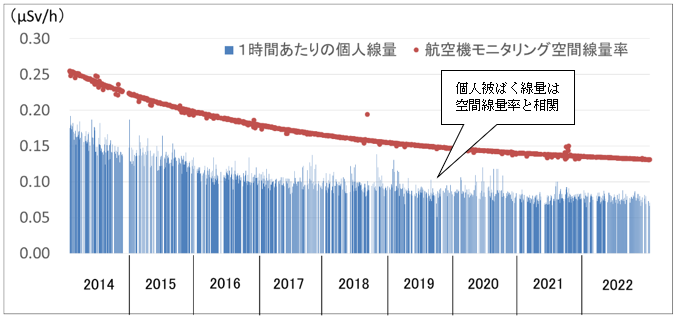

また、事務所、徒歩通勤時、自宅を区別して、その1時間あたりの個人被ばく線量の推移を示しています。鉄筋コンクリート造の4階の事務所では、事故で屋外の空間線量率が上昇しても事務所内の個人被ばく線量は9年間低いままで、屋外の放射線の影響が事務所内に及んでいなかったことがわかります(図 4)。これに対し、徒歩通勤時の屋外での個人被ばく線量の減衰のペースは、航空機モニタリングによる空間線量率の減衰と同様のペースで減衰し、相関していることがわかります(図 5)。

航空機モニタリングによる空間線量率と個人被ばく線量の年ごとの比較も、事務所、徒歩通勤時、自宅を区別して行っており、両者の相関の強さも、徒歩通勤時>自宅>事務所となることも示しています。合わせて、航空機モニタリングによる空間線量と個人被ばく線量の比率についても年ごとに示しており、比較的短時間に測定できる空間線量率から、被ばく線量を推定することに役立つデータといえそうです。

放射線量が上昇した地域・期間だからこそできる個人被ばく線量測定によるこうした正確な記録は今後の住民の安心につながる貴重なデータです。

東京電力の果たすべき責任とは

事故後は放射線量が上昇した福島市も現在の空間線量率は0.11μSv/h程度と、世界の主要都市と同水準になっています。同様に、一時は1000km2を超える面積で広がっていた避難指示区域も空間線量率が低下し、最近では300 km2程度になるまで避難指示解除が徐々に進んできました。政府は2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう、避難指示を解除していく方針です。今後国は残された森林などのエリアの避難指示区域の解除等にも着手していくことでしょう。住民の安心を考える時に東電社員や住民をはじめ、これまで実施された個人被ばく線量測定に着目した取り組みはそうした取り組みの基盤となり得るデータでしょう。

東電は福島第一原子力発電所事故を引き起こした企業として、福島に及ぼした影響に対する責任を果たすために存続することを許された会社です。東電が果たさなければならない福島の責任として、「廃炉作業」や「賠償」等は真っ先に思い浮かぶでしょう。今回紹介した放射線が上昇した地域における長期間の個人被ばく線量データを積み上げ、実態を公表するといった東電だからできる活動も、住民の安心につながるものであり、福島への責任の一つの在り方を示しているといえるのかもしれません。

参照文献

- [1]

- T Ueno et al, 2024 J. Radiol. Prot. 44 031505.

- [2]

- K Uchiyama et al, 2020 J. Radiol. Prot. 40 667.