OPECプラスの登場

-シェール革命と国際石油市場ー

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「エネルギーレビュー vol.528 2025年1月号」より転載:2025.01.17)

米国の最大産油国・産ガス国化

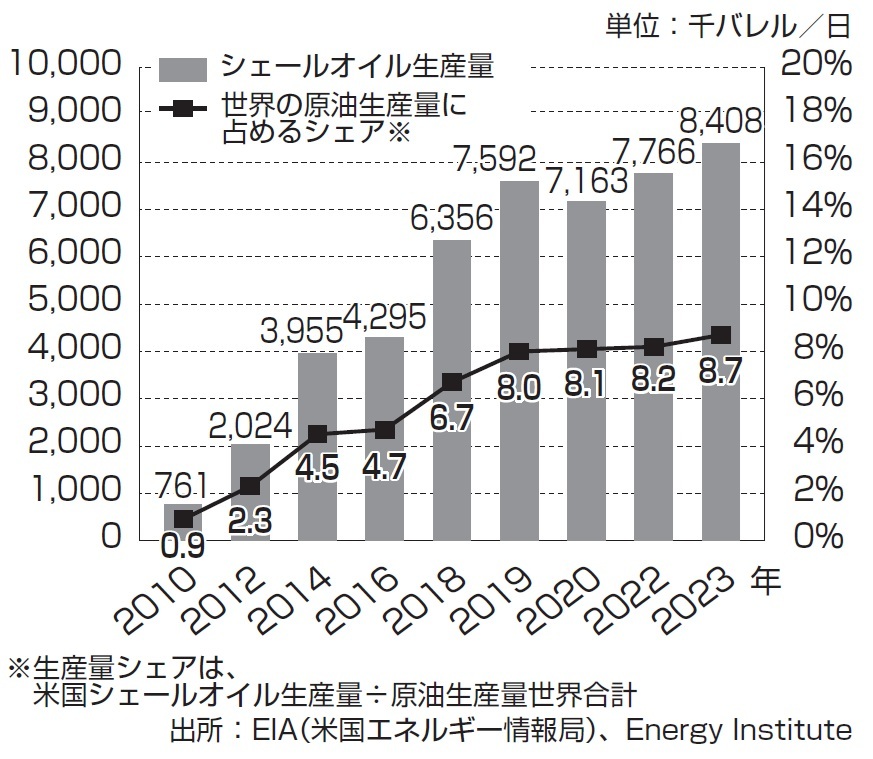

2010年前後から本格化した米国におけるシェールオイル・ガス生産は、米国を13年には世界の最大産ガス国に、14年にはロシア・サウジを抜き最大産油国に押し上げた。10年当時の産油量は約800万BD(バレル/日)だったものが、14年には約1200万BD、23年には1900万BDに達した。増加分の多くはシェールオイルと考えて良い。また、シェール増産に伴い、19年に米国は石油の純輸出国となった。10年当時の米国の石油需要は約1600万BDだったから、内需の半分を輸入に依存していたことになる。

今回は、シェール革命の国際石油市場への影響について、「OPECプラス」の成立とその需給調整機能を中心に述べる。

図 シェールオイル生産量(米国)の推移

出典:石油連盟ホームページ https://www.paj.gr.jp/statis/ebook

2014年の原油価格暴落

シェールオイル増産は、国際石油需給を緩和させ、2014年には、原油価格の暴落を招いた。13年夏には100ドル/バレル前後で推移していた原油価格は、14年春には50ドル/バレル前後まで半減した。

さらに、米国の最大産油国化を見て、サウジアラビアを中心に、13年11月の石油輸出国機構(OPEC)総会は、米国に奪われた国際原油市場のシェア奪回を宣言、生産上限を撤廃、加盟各国の自由生産を決議した。この時、OPEC産油国は、生産コストが60ドル/バレル以上といわれた高コストの米国のシェールオイルに対し、コストは1桁程度といわれる中東産油国の低コスト原油で、安値競争を仕掛け、米国の減産を目指したといわれている。しかし、原油価格の低迷は続いたが、米国は産油設備の集約・生産の効率化で対抗、40ドル/バレル程度に生産コストを抑えたとされ、大きな減産は見られなかった。また、シェール業者の多くが、銀行返済に備え100ドル/バレル程度で先物予約していたこと、あるいは、原油価格は、平均生産コストを下回ったが、操業停止コストを下回らなかったことも、安値競争に耐えられた理由といわれた。

そのため、原油価格の低迷が続く中で、徐々に、産油国の財政収入は減少、圧迫され、原油価格回復を望む声が高まった。16年2月、OPEC閣僚会議では、価格立て直しのための減産合意の寸前まで進んだが、総会最終日の朝、サウジのムハンマド皇太子が、国交断絶中のイランが減産に参加しないことを理由として合意を拒否、当時のナイミ石油相以下代表団に帰国を命じたことがあった。その後、関係各方面からの価格立て直しのための減産の機運は一段と高まった。

「OPECプラス」の誕生

2016年11月のアルジェリアで開催された国際エネルギーフォーラム(IEF)において、OPECとロシア等の非加盟国を含めた産油国有志の閣僚級会議が開催され、17年1月からの協調減産開始が合意された。この時のOPEC加盟国(13か国)と非加盟主要産油国(ロシア、アゼルバイジャン、メキシコ、オマーン等10か国)の国際石油市場における協力に関する合意は、「アルジェ憲章」として明文化された。これが後に「OPECプラス」と呼ばれる産油国協調の始まりである。これに伴い、従来、OPECが担ってきた国際石油需給の調整機能は、17年以降、OPECプラスに移行された。

そもそも、OPECプラスは、米国のシェールオイルの増産による原油価格暴落後の価格低迷期に、OPECの盟主サウジと非加盟主要産油国のリーダーロシアが中心になって、財政収入低迷に悩む産油各国が、協調して生産調整を行う枠組みであり、同時に、2014年に最大産油国化した米国に対抗するためのロシアとサウジによる産油国2位、3位連合でもある。石油市場においては、米国は、サウジとロシアのライバルとなった。OPECプラスが17年初からの協調減産を決めた際、英フィナンシャル・タイムズ紙は、サウジとロシアによる「石油同盟」の成立と評した。

さて、サウジは、イラン革命(79年)や湾岸危機(90年)など石油供給不足時には、約200万BDに上ると見られる余剰生産能力を活用、緊急増産を行い、安定供給に貢献した。しかし、同時に、この生産余力は、意図的な過剰生産で、人為的に原油価格を暴落させることにも活用された。例えば、14年のシェア回復宣言の際も使われたが、また、OPEC各国が生産協定を守らず違反増産を行う場合、86年・88年の原油価格立て直しの際に合意を順守しない増産国への制裁にも使われた。違反増産国にとっては、サウジを怒らせれば安値攻勢をかけられ、他加盟国からは圧力をかけられるため、サウジには逆らえない。この生産余力は、サウジのOPECにおける主導権の源泉でもあった。

このサウジの「増産カード」発動は、プーチンをして「20世紀最大の地政学的悲劇」と言わせた、旧ソビエト連邦解体(1991年)の経済的原因ともなった。石油省・国営石油会社の反対を押し切って、プーチンが政治決断したロシアのOPECプラス参加も、サウジとの提携・連携によって、この増産カード封じを意図した行動かも知れない。

OPECプラスの市場シェアは54%で影響も大きい

国際石油市場の需給調整

石油産業は、典型的な装置産業で供給圧力がかかりやすく、しかも、石油製品は、生活や産業活動の必需品であるために需要に対する価格弾力性はゼロに近い。そのため、歴史的に需給バランスを崩すと、原油価格は暴騰・暴落を繰り返してきた。1959年に米国ペンシルベニア州での近代石油産業が誕生後、石油採掘業者が急増「オイル・ラッシュ」で、80年代初めには早くも供給過剰による価格暴落が発生した。

そのため、20世紀に入ってからは、国際石油資本(メジャー)が現状維持協定・赤線協定等秘密協定を結び、あるいは、第二次世界大戦後は、旧アラムコやイラン・コンソーシアムの共同操業を通じて、生産調整を行ってきた。もちろん、西側先進国では、独占禁止法違反であるが、エネルギー安全保障の観点から、英米仏政府も黙認してきた。70年代二度の石油危機で、OPECは、メジャーから国際石油市場の支配権を奪取したが、人為的に原油価格吊り上げ・省エネに伴う世界的な需要減少と北海・アラスカ等新規油田の供給増加による需給緩和で、80年代半ばには原油価格が暴落したこともあった。その際は、OPECが生産協定を結び、需要量に見合った生産上限を導入、加盟各国に生産枠を割当て、減産による需給調整を行い価格を回復させた。その後、OPECは、総会で、先行き世界の石油需要と非加盟産油国の石油供給を想定し、その差をOPECが供給すべき生産量(Call on OPEC)として、生産上限を設定して来た。そうした需給調整の機能は、そのままOPECプラスに引き継がれた。

このように国際原油市場では、価格安定のためには、需給調整を担う主体が必要不可欠である。17年当時、世界の原油市場に占めるOPECのシェアは約34%にとどまったが、OPECプラスのそれは54%となった。したがって、生産調整を行う場合、その効果は従来のOPECよりOPECプラスの方がはるかに大きいし、OPEC加盟各国にとっては、減産を行う際の減産に伴う負担は小さくて済むことになる。

OPECプラスは、コロナ禍による石油需要減少・原油価格暴落の中、20年3月、減産方針を巡ってサウジとロシアが対立、一時決裂するが、4月には和解、970万BDという史上最大の協調減産に合意、これを実施した。その後、経済活動の回復に伴い減産を緩和(=増産)し、現在に至っている。

そして、今また、OPECプラスでは違反増産国が続出、英エコノミスト紙によれば、サウジは暗黙の原油価格目標100ドル/バレルを放棄しシェア回復を目指すとしている。