地球温暖化への適応は現実に成功してきた

パトリック・T・ブラウン

ブレークスルー研究所(Breakthrough Institute) 気候・エネルギーチーム 共同ディレクター

監訳 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山大志 訳 木村史子

本稿はパトリック・ブラウン 2024年10月10日「No, Our Adaptation to Global Warming Is Not Largely Fictional」の許可を得て邦訳したものである。

9月23日付の『New York Times』紙は、「Our Adaptation to Global Warming Is Largely Fictional」(地球温暖化に対する我々の適応はほとんど虚構である)と題するデイビッド・ウォレス・ウェルズのコラムを掲載し、「Are We Adapting to Climate Change?」(我々は気候変動に適応しているのか)と題する「衝撃的な新しい論文」について取り上げた。その論文は、人間の死亡、農業生産性、犯罪、紛争、経済生産、洪水や熱帯低気圧による被害など、幅広い分野にわたって、気候変動に対する人間の適応を示す証拠は限られていると主張している。

この論文は、「適応の成功物語は極めて過小評価されている」という楽観的な見方に反論しているようだ。

私は、「適応の成功物語は極めて過小評価されている」と考える一人である。そして、これは単なる思い込みではなく、気候変動の影響を受けやすいとされるトレンドを調査した結果に基づいている。例えば、過去数十年間、地球温暖化が進む中にあっても、農作物の収穫量はほぼ例外なく増加しており、その結果、一人当たりに利用できるカロリーが増え、栄養失調や飢饉による死亡率が減少した。安全な飲料水へのアクセスは増加し、マラリアのような気候変動の影響を受けやすい病気の流行は減少した。加えて、寒さと暑さの両方の極端な気温による死亡率が低下し、自然災害による死亡率も低下した。そしてさらに言うと、自然災害による被害額はその国内総生産額に占める割合が急激に減少している。

では、何が起こっているのか?我々は気候変動に適応しているのか、していないのか?この 「衝撃的な新しい」論文は、私たちは気候変動に適応していない、と主張しているが、それは誤解を招く表現だと言わざるをえない。

さて、まずは気候変動への適応について、直感的で常識的な定義を述べておこう。

- ●

- 適応している:気候は変化しているが、私たちは十分な速さで適応しているため、私たちの状況は長期的に変わらない。

- ●

- 適応していない:気候は変化しているが、私たちは適応できていない。従って、時間の経過とともに状況は悪化する。

- ●

- 悪適応(Mal-adaptation): 気候は変化しており、私たちは気候変動の問題をさらに悪化させるような方向に変化を遂げており、その結果、気候変動のみからもたらされたであろう結果よりもさらに状況が悪化している。

- ●

- 超適応(Super-adaptation):気候は変化しているが、私たちはそれよりも(必ずしも気候変動が原因ではなく)速く変化を遂げている。そのため、時間の経過とともに状況は改善している。

ひとつ重要なことは、さまざまな気候や異常気象の危険に社会がさらされる度合いも、時代とともに変化していることだ。現在の地球上の人口は1950年の3倍になっている。世界の暑い地域で人口が増えれば、猛暑にさらされる人も増える訳で、これだけで猛暑による死者が増えることになる。だがそれは、必ずしも気候変動への悪適応を意味する訳ではない。従って、気候変動に関連した事象の経年変化に関する研究は、その結果を 「リスクにさらされた人口あたりの死亡者数」のような割合で表すべきである。適応について、このような包括的な(私に言わせれば常識的な)定義をした研究であれば、その結果は、圧倒的に超適応を示している。例えば、気候関連災害に対して世界的に脆弱性が低下していることには実証的な証拠があり、洪水、干ばつ、極端な気温、極端な強風などによる死亡や経済的損害については、その割合は、世界規模において明らかに低下してきた。

しかし、このような適応についての包括的な定義は、学術文献では一般的ではなく、適応とは「気候が変化した場合に、変化していない場合よりも有益な結果をもたらす技術や行為のみを指す」と狭義に定義される傾向にある。例えば、いくつかの論文によれば、現在と将来の気候で作物収量を等しく増加させる技術であれば、それは適応とはみなされない。このような定義により、気候が温暖化する一方で作物収量は着実に増加しているにもかかわらず、IPCCが主張するように、作物収量の変化に対する適応は「気候変動による悪影響を相殺するには不十分である」という驚くべき主張が可能になるのである。

では、『New York Times』紙が取り上げた上述の研究が、適応の効果は最小限だと結論した理由は、このような気候適応の狭い定義によるものなのだろうか?

そうとは言えない。この論文では、適応について広い視野で捉えている。けれども各年代における適応の相対的な変化に焦点を当てることで、人類の適応能力について否定的な見解を導いている。論文では以下のように述べている。

「このような行動や、その他の適応行動のネットの効果を定量化するために、気候の一定量 の変化に対する社会的影響の感度が、時間の経過とともに変化したかどうかを推定する。」

つまりこの場合、彼らが計算した適応の効果が小さいのは、意図的に狭い定義にしたことによるものではない。むしろ、明らかな違いは、上記の感度という言葉に起因している。この論文では、感度とは、ある気候変動に対するある事象の反応を指している。だが、決定的に重要なのことは、これがその事象についての10年間にわたる平均値との相対的な関係で示されていることだ。

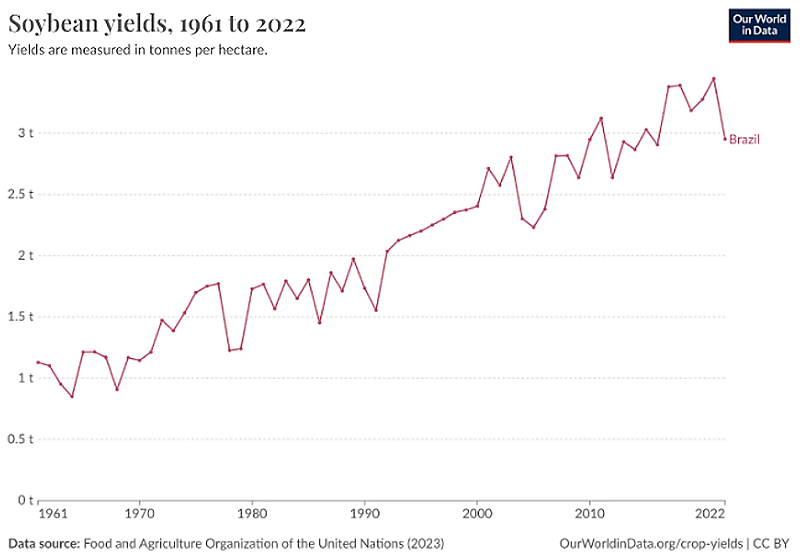

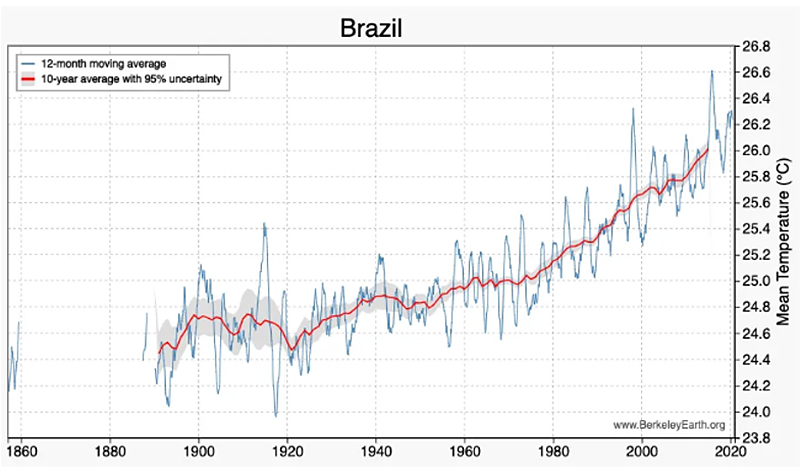

例を挙げて説明しよう。この論文では、ブラジルの大豆収穫高のように、いくつかの結果に悪適応があることを報告している。しかし南米の農業に詳しい人にとっては奇妙な話かもしれない。なぜなら、ブラジルの大豆収穫高は、ブラジルの温暖化に伴い、1960年代より3倍に増加しているからである。

この背景には、世界的な需要の拡大が刺激を与え、生産性の向上と供給の拡大を促したことがある。具体的には、ブラジルの大豆収穫高は、病害虫や悪天候に対する耐性を高めた遺伝子組み換え品種を含む作物品種の改良、肥料の使用、正確な灌漑管理、農業の機械化などの恩恵を受けている。こうした技術の進歩は、気候変動による悪影響を克服していることがわかるはずだ。では、この論文はどのようにして悪適応を発見したのだろうか?

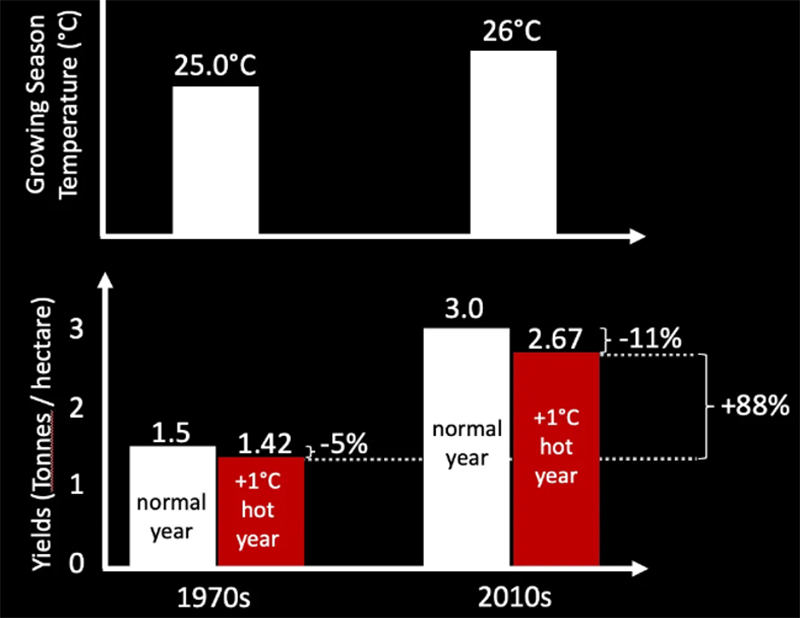

1970年代のブラジルの大豆生産量は、平年並みで1ヘクタール当たり1.5トン、平年より1℃暑い(26℃)と5%減の1.42トンだった。

2010年代までに、ブラジルの大豆の平均生産性は、その2倍の3.0トン/ヘクタールとなったが、生育期において平年より1℃高い27℃の場合には2.67トン/ヘクタールに減少した。

つまり実際には、平年よりも気温が+1℃上昇した場合でも、生産高はこの期間に88%増加した! しかし、この論文の方法論では、それぞれの10年に対する相対的な感度で評価している。図で11%は5%より大きいので、この論文では、時間の経過とともに気候変動への適応が出来なくなっている、と結論づけている。

『New York Times』誌の記事にはこう書いてある。

「彼らが調査した影響のうち4分の3において、温暖化に対する脆弱性はまったく改善されていないことが判明した。つまり、気候変動は50年前と同じように、あるいはおそらく50年前より、さらに大きな被害をもたらすということだ。」

しかし、この記述は大多数の読者に誤解を与えるだろう。より有害」という表現は、「常に上昇しているバックグラウンドレベルと比較してより有害である」と解釈した場合にのみ正しいのであって、絶対的な意味で50年前より「より有害」なのではない。洪水による死亡率や、極端な気温、経済的損害など、彼らが調査している他の結果についても同じことが言える。脆弱性の減少が何十年にもわたって継続的に生じている場合、それは適応として認められないため、この研究では無視されることになる。

適応能力に関する相対的な感度が時間とともに変化しているかどうかを調査することは、長期的な状況の改善を正確に評価しようとする学術論文としてはよい。しかし、適応とは何かという論点のゴールポストをずらして、過度に否定的な描写を提示するのは、何かが違う。さらに言うと、適応という言葉の使用は混乱を招くだけである。なぜなら、多くの人が直感的に理解できる適応の定義は、過去と比較して気象関連の極端な現象に対する脆弱性が高まっているか、あるいは低下しているかを測定することだからである。

このような適応への誹謗中傷は、私たちにとって何の役にも立たない。なぜなら、一般市民や政策立案者に誤った情報を与え、今後も再現が可能な成功事例から注意をそらすからである。気候への適応は、私たちが集団として下す決断のなせる業であり、人類にとっての優先事項であり続けるべきである。過去数十年にわたる適応の改善は再現可能で、それを成功事例として理解すべきだ。気候変動のせいで社会が崩壊しているという物語を売り込むために、その成功事例を否定してはならない。