わが国のGXをどう進めるか

-COP27の概観と第三次オイルショックを踏まえて考える-

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」より転載:2023年1月号 Vol.59、No.1)

新型コロナウイルスのパンデミックによる混乱もようやく収まりつつあり、わが国でも「3年ぶり」が今年の世相を表す言葉として多く使われている。筆者もまさに「3年ぶり」にエジプトの紅海沿岸のリゾート地シャルム・エル・シェイクで開催されたCOPに参加してきた。一昨年はCOP開催が見送られ、昨年英国・グラスゴーで開催されたCOP26は大事をとって不参加であったので、久しぶりのCOPである。ロシアによるウクライナ侵攻という新たな危機も加わり、世界はまさに今「第三次オイルショック」というべきエネルギー危機に直面している。わが国も、2021年10月、菅義偉前総理大臣が「2050年のカーボンニュートラル実現」を掲げてから、それを実現する政策の一つとしてカーボンプライシングの検討を加速させていたが、現下のエネルギー価格の高騰に伴い、ガソリン、電気・ガス等のエネルギーに補助金を出すという、真逆の政策を余儀なくされている。各国が気候変動政策とは逆行するような施策を採らざるを得なくなっている現状を踏まえ、どのような議論が交わされるのか、世界はこの長期的な課題とどう向き合おうとしているのかを実際に把握したいと考えて参加したCOP27で得た雑感とあわせて、岸田政権の目玉政策として議論されているGX(グリーン・トランスフォーメーション)について考える。

COP26から第三次オイルショックへ

2021年に開催されたCOP26は、「野心」、即ち各国の温室効果ガス削減目標の引き上げがテーマであった。パンデミックにより1年延期されたCOP26のホストを務めた英国は、COP21でパリ協定の採択にこぎつけその外交手腕を賞賛されたフランスと同様に歴史に名を刻みたいという思いもあったのだろうか、各国に協力を強く求めグラスゴー気候合意をまとめ上げた。そこには、非効率的な化石燃料への補助金廃止や石炭火力の段階的廃止、加えて、パリ協定が掲げた2度目標(世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つ)を「再確認する」としながらも、島しょ国への配慮の結果追加された1.5度目標(それを1.5℃以内とすること)を強調する文言が織り込まれた。いわば2度目標と1.5℃目標の主従が入れ替わり、より高みを目指すこととなったのだ。

しかし昨年秋からのエネルギー価格高騰により状況は変わった。新型コロナウイルスのパンデミックによる経済停滞で、原油価格がマイナスをつけたのが2020年4月末であるが、そこからわずか1年半足らずで今度は歴史的な価格高騰に直面したのだ。世界は「第三次オイルショック」に襲われたと考えるべきなのかもしれない。

COP26で、化石燃料からの脱却に向けて化石燃料補助の廃止を各国に強く訴えた英国自身が、今年2月初旬に電気・ガス料金負担軽減のため補助金の支給を決めた。さらに12月初旬には、英国が30年ぶりに炭鉱開発を承認したというニュースが飛び込んできた。COP27に参加したスナク新首相は、「ウクライナ危機を気候変動対策後退の言い訳にしてはいけない」と力強く演説したが、エネルギー安全保障・安定供給の必要に迫れれば当然そちらを優先させるしかない。エネルギーとはそういうものだ。

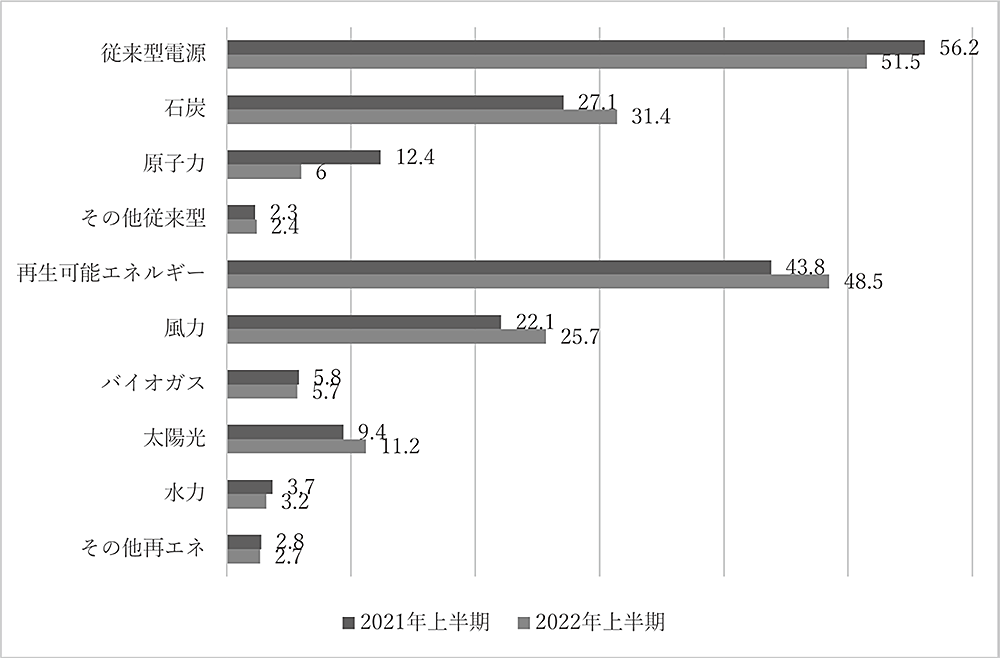

脱石炭の急先鋒であったドイツはいま、世界中から石炭を買い漁っており、ドイツ連邦統計局が公表した2022年上半期の褐炭・石炭火力による発電量は前年比17.2%増の826億kWh、全体の31.4%を占める最も重要な電源となっている(図1)。またウクライナ危機により、化石燃料の確保に各国がしのぎを削るようになっており、ドイツは年間最大200万トンのLNGを2026年から15年間、カタールから購入する15年契約の締結にこぎつけたことが報じられている。ドイツを中心に欧州が、価格を問わず天然ガスを調達したため、世界的に供給ひっ迫の状態となり、途上国が買い負ける状態が発生している。こうした国を顧みない欧州の「セルフィッシュ(身勝手)」を批判する声はCOP27で面談した新興国、途上国の産業界から複数聞かれた。

ロシアのウクライナ侵攻直後の本年3月、G7エネルギー大臣会合の場で、即時強力な制裁を求めたウクライナの高官に対して、ドイツ政府高官が「我々はエネルギー政策において歴史的な間違いを犯した」と述べたというエピソードが伝わっている。ロシアのエネルギーへの依存度をここまで高めてしまった以上、リスクを冒して強いロシア制裁に出ることはできないとする言葉で、ウクライナ側から見れば見捨てられたとも思える発言であったろう。しかし繰り返すが、エネルギーとはそういうものなのだ。

エネルギー転換を急ぎ過ぎれば、リスクに対して脆弱になりすぎることを経験して、COPで交わされる議論も変化するのだろうかと思ったが、COPという場が、気候変動問題について他人よりいかに野心的であるかを見せ合う場であることはことには変わりが無かったというのが筆者の印象だ。結果として、現実との乖離が加速している。

パリ協定以降、徐々に交渉の場としての役割が低下し、各国の取り組みをアピールする場になるであろうことはこれまでも指摘している通りであるが、今回のCOPではその傾向が急速に進んでいることを実感した。以前のCOPは政府間交渉の場としての役割が主で、その周りに各国や国際機関のパビリオンが置かれているという感であったが、今は、政府間交渉はかなり細部の議論になりどのような議論が行われているのかあまり表にも出てこない。その代わりにパビリオンの出展数や規模はますます大きくなり、「国際見本市」の様相だ。

加えて気になるのは欧州の存在感低下である。毎年2週間続くCOPの会期において、1週目と2週目の間の土曜日に、各国・地域の産業団体がチャタムハウス方式で議論を行うイベントが開催される。今回、全米商工会議所や日本経団連からは多くのメンバーが参加したものの、欧州産業連盟(ビジネスヨーロッパ)やドイツ、フランスの産業連盟が軒並み不参加だったのだ。その理由を尋ねたところ、エネルギー危機に直面し、域内や国内の調整に忙しくて「それどころではない」ということであった。欧州委員会と産業界とのコミュニケーションも難しくなっているとの話も伝わってきて、欧州各国リーダーの表の演説と、産業界の横のつながりで見えてくる景色にはだいぶ違いがある印象を受けた。

昨年のCOPを「先進国に押し込まれた」と受け止めている途上国は今回、気候変動による損失と被害(ロス&ダメージ)に対する補償を行う基金の設立を求めた。先進国は、既に負っている年間1,000億ドルの途上国への支援も十分達成できておらず、新型コロナのパンデミックやウクライナ危機で財政は危機的状況にある。これを認めれば国内の自然災害への被害者から補償を求める訴訟も頻発することが考えられ、合意は到底無理だと思われていたが、「COPを破綻させた悪者」の汚名は絶対に回避せねばならない。基金の設立は合意に至ったが、新たな貯金箱にお金を入れる余力のある先進国は見当たらないし、拠出にあたって各国が国民理解を得るのは相当困難だろう。

日本では相変わらず、COPといえば化石賞の報道が多い。しかし、COP期間中に現下のエネルギー危機に対応するため約270GW(日本の石炭火力発電容量は現在約50MW)との石炭火力発電所を新規建設すると発言した中国も、石炭の利用を急速に増やしているドイツも受賞していない。これだけで、化石賞が何か推して知るべしであろう。さも一大事のような報道には首を傾げざるを得ない。

日本に期待される貢献

日本には、日本にしかできない貢献が多々ある。COPに集う各国の産業界とのディスカッション等を踏まえて、筆者が3点あげるとすれば、一つ目は、データの確保だ。エネルギー使用量やCO2排出量のデータ取得に関する知見が途上国には乏しい。加えて中国は、企業の排出データは国家管理の下にあり、国際的な業界組織にも一切提供を拒むという。世界各国が共同歩調を取るには透明性あるデータは欠かせない。日本が打ち上げた衛星いぶき2号は、発電所など大排出拠点の排出量を高精度センサーを用いて宇宙から観測できるという。貢献価値は非常に高い。

二つ目は防災だ。途上国は自然災害への補償を求めたが、本当に必要とするのは災害の被害を縮小する技術だ。防災技術や保険制度などの蓄積がある日本の貢献余地は大きい。

三つ目は日本の高効率技術による世界の排出削減への貢献だ。日本国内の排出量削減も重要だが、世界全体の3%弱の排出量を半分にしたとしても、地球温暖化の解決にはならない。エネルギー供給危機に直面する世界で、エネルギー消費そのものを抑制する日本の省エネ技術への期待は大きい。日本の技術の普及による世界の温室効果ガス削減への貢献量を明らかにしようと政府は取り組んでおり、日本が目指す「環境と経済の両立」はこの制度が確立されるか否かに大きく左右される。政府と、技術を有する産業界が協力してこれに取り組むことが必要だ。今後経済成長が期待されるアジア諸国などは、欧州が求めるような規制型・抑制型の気候変動対策にはついていくことができなくなっている。「エネルギーを使うな」ではなく「効率よく使え」であることを軸にした考え方を打ち立てることは、G7の中で唯一アジアから参加する日本の使命であろう。

日本で期待されるGXと原子力の果たす役割

では、日本は海外で貢献するだけで、国内での気候変動に取り組む必要はないのだろうか。

全く逆で、むしろ日本ほどエネルギー変革を迫られている国は無いと言っても過言ではない。その理由は気候変動だけでなく、第一に、エネルギー・資源が公然と国際政治の舞台で武器として振り回されるようになり、先進国中最低であるエネルギー自給率の引き上げを急ぐべきであること、第二に人口減少・過疎化によって従来型のネットワーク型エネルギー供給システムが維持できなくなりつつあること、第三に自然災害の増加によりネットワーク型のシステムだけでなく自律分散型システムを持つことでレジリエンスを向上させる必要があることが指摘できる。また、デジタル化という言葉は、電気と一体的に考えなければならない。社会の構造転換を進めるDX(デジタル・トランスフォーメーション)とGX(グリーン・トランスフォーメーション)は常に絡み合う。構造改革の必要性に火がついている日本においては、DXとGXの同時進行が必要だ。

筆者も委員を拝命するGX実行会議はまさにわが国のGXについて議論する首相直轄の会議として2022年7月に立ち上げられた。この会議での議論や、日本のGXに関する私見は別途整理したいと思うが、これまでの議論を大まかに振り返りたい。

7月末に開催された第1回では、各委員からGXは成長のチャンスであるとの期待が示された一方、足元のエネルギー供給構造がぐらついている中で、30年後の話はできないとの意見が大勢を占めた。委員の強い危機感を受け、岸田首相からは第1回会議の最後に「政治が決断しなければならないことを全て出してほしい」という要請があり、第2回ではそれを洗い出す観点で議論が行われた。委員から示された問題意識としては大きく2つあったと筆者は理解しており、第一に電力自由化の修正、より広く言えばエネルギー事業の官民リスク分担の見直しであり、第二に原子力発電事業の立て直しである。

わが国のGXを進めるにあたり、安価で潤沢な脱炭素電源の確保はまさに第一歩だ。再エネ普及をさらに進めるにしても、2012年以降のわが国の太陽光発電導入のスピードは世界に類を見ないものであり、わが国の再エネ設備容量は世界第6位、太陽光発電については第3位になっている。狭く山がちな国土や欧州と比べて恵まれない風況など、再エネのポテンシャルに限界がある一方、製造業主体の産業構造で電力需要が大きなわが国が脱炭素を目指すのであれば、原子力抜きには考えられないことは自明であり、岸田首相が第2回の最後に「足元の危機克服とGX推進を両立させる」として、再エネの導入拡大と原子力政策の立て直しに向き合うとしたことは、非常に重要な一歩であったと筆者は認識している。

しかし、実際に原子力事業の健全化を進めるのは至難の業だ。原子力発電に国民に安価で安定的な電力を安全に提供する戦力としての役割を期待するのであれば、政治がしなければならないことは山積している。原子力発電事業は、発電の一方途という位置づけを超え、その利用にあたっては国家の覚悟が問われる。原子力の課題の多くは、技術の課題というよりもむしろ、政治の問題なのだ。

GX実行会議のもう一つの大きな論点はカーボンプライシングである。政府はGX移行債を発行して20兆円をこの分野に投資し、それを呼び水に民間投資を促し、官民合わせて約150兆円の投資を引き出すことを見込んでいる。GX移行債償還の財源として、カーボンプライシングの検討が進められているが、紙幅の関係からこの議論については次回以降に譲りたい。

まとめとして

エネルギー政策は国家の生き残り戦略だ。これまで政治が向き合うことを避けてきた原子力政策の立て直しも含めて、GX実行会議で忌憚のない意見が交わされたことを歓迎したい。

本誌が発刊される頃には第5回のGX実行会議が開催され、わがくにのGXに必要な政策パッケージが示されているであろう。これがわが国がエネルギー転換を着実に進める指針となるものであることを期待している。

【参考資料】

- 1)

- 「脱ロシア」はドイツの温暖化対策に逆行!? 環境か生活か?

https://www3.nhk.or.jp/news/special/international_news_navi/articles/feature/2022/12/08/27806.html - 2)

- ドイツ連邦統計局

https://www.destatis.de/EN/Press/2022/09/PE22_374_43312.html