「ウクライナ・ショック」がドイツにもたらしたもの

三好 範英

ジャーナリスト

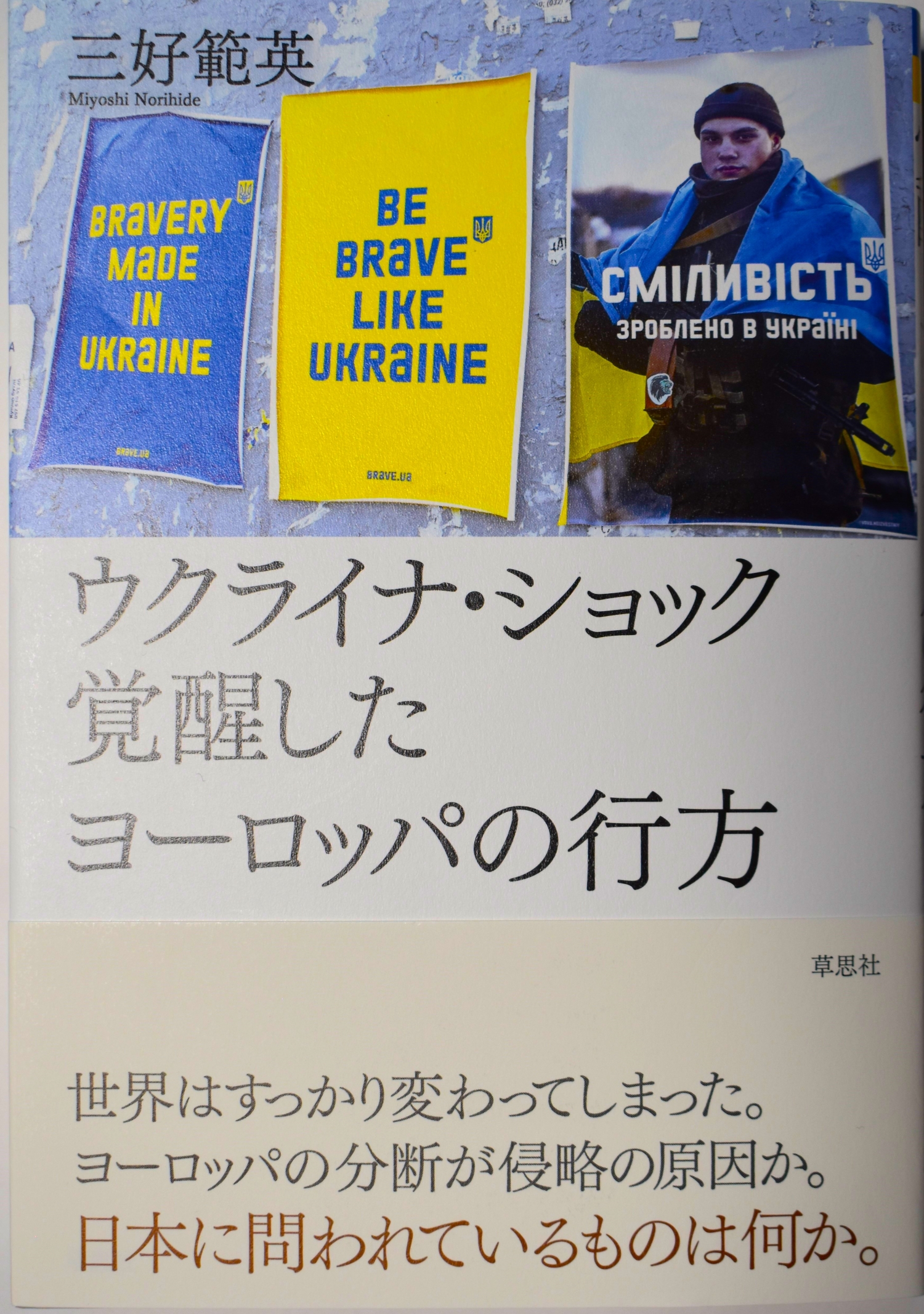

昨年(2022年)12月に「ウクライナ・ショック 覚醒したヨーロッパの行方」(草思社)を上梓した。表題通り、昨年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略がヨーロッパ政治に与えた影響、そしてそのことによって世界がどのように変わっていくのかをテーマにした本である。

本の内容を紹介する機会を戴いたので、2回に分けて、1回目でエネルギー安全保障の観点を中心に、ウクライナ戦争がヨーロッパに与えた衝撃、2回目に日本にとっての意味について考えたい。

現代社会で侵略が国際秩序を破壊する許容できない行動であることは自明のことだが、戦車隊が列をなして国境を越え、ミサイルが民家を襲う光景を、メディアを通じてであれ目の当たりにすることの心理的衝撃はやはり甚大なものがあるのだろう。

西側諸国が資源価格の高騰、市場の喪失、サプライチェーンの多角化、航空路の変更など大きな出血を甘受しても、よく連帯を保ち対ロシア制裁を堅持し、ウクライナ支援を進めているのは、このショックを抜きにしては考えられない。

日本人に一般的な相対主義は、正義・不正義の区別をつけることを嫌い、ロシアにはロシアの理があったと主張したがる傾向があるが、今回の侵略は、そうした相対主義を打ち消すほどの絶対的な不正義だった。

はなからシニカルな人が多い日本の知識層も、国際政治における理念の比重を読み間違えてはならない。ウクライナが抗戦意志を示している限り、欧米諸国がロシアとの安易な妥協に走ることはない。

もちろんいずれは外交交渉の出番だが、停戦の動きが本格化するのは、少なくともウクライナ軍が侵略開始時点の前線付近まで押し返した時まで待たねばならないだろう。

停戦にこぎつけたとしても、プーチン体制は存続し、あるいは指導者が変わっても民主主義体制に急速に転換することは想定しづらいので、対ロシア制裁はこれからも当分続くと覚悟した方がよい。

エネルギー安全保障の問題も、この前提の上で考えなければならない。

コロナ禍においても、マスクなど基本的な医療物資を国内生産する体制を整える必要が指摘されたが、ウクライナ戦争でもロシア、あるいは権威主義国家一般に対して、エネルギー、資源面で過度に依存することのリスクが改めて痛感させられた。

本書では、ウクライナ戦争を機に最も急激な政策転換を余儀なくされた国としてドイツの事情を取り上げている。

これまで速やかに原子力、石炭発電をゼロにし、再生可能エネルギーで置き換えるという、いわば環境理想主義の国際舞台での旗振り役だったのにもかかわらず、ドイツが侵略開始を機に最初にやったことは、湾岸産油国に「ガス乞い」に回ることだった。

すでに侵略前、ドイツは原子力、石炭発電を削減し、急速な再生可能エネルギー導入を行った分、安定したエネルギー源は天然ガスしかなくなっており、しかも、その半分以上をロシアからのパイプラインによる供給に頼っていた。

絶対的な供給量不足に陥りかねなくなって、慌てて調達先の多角化に取り掛かったのだが、グリーンイデオロギーとでもいうべき環境至上主義で政策を遂行してきたツケが回ってきたというべきだろう。

その点、対ロシア脅威認識が強く、1980年代末の民主化以降、ロシア離れを進めて来たポーランド、バルト3国が、エネルギーに関しても対ロシア依存脱却を図ってきたのとは明確なコントラストをなす。

欧州連合(EU)加盟国すべてが即時にロシアからのエネルギー輸入を停止できたわけではない。これまでの依存度に応じて、その姿勢に濃淡はあった。いきなり、ロシアからの供給をゼロにすることはできない国もあり、その点の柔軟性は確保している。ただ、ドイツの場合は、これまでの理想主義的な主張と、今回の原則をかなぐり捨てた対応との落差が非常に大きかった。

ともあれ、侵略開始を機に、それまでの「エネルギー転換」の転換を急速に進めた結果、対ロシア依存度は、侵略前の55%から10月の時点で16%まで低下した。液化天然ガス(LNG)基地も、ドイツ北部ヴィルヘルムスハーフェンで12月21日に稼働を開始し、天然ガス供給の多角化も相当程度めどがついた。

しかし、こうした転換により、前回「ドイツ企業の海外移転が加速か」で書いたように、安価なロシア産エネルギーに頼れなくなったことから、天然ガス価格の上昇を招き、ひいてはドイツの産業競争力の低下が懸念されている。

また、天然ガスの消費量は減少し備蓄量は改善したが、そのために行った石炭火力発電所の再稼働により、連邦統計庁によると、2022年第3四半期の石炭発電の発電量は429億キロワット時と、前年同期の378億キロワット時から、13.3%増加した。全発電量に占める割合も前年同期31.9%から36.3%に増加した。温室効果ガス排出量が増加することは必至だ。

昨年末までに廃棄予定だった残る原発3基を、今年4月まで稼働延長することを決めたのは、現在連立与党である緑の党のいわば党是に背いての決定だった。

ドイツ政府はこうした原発利用の延長や化石燃料への依存度の増大を、あくまでも暫定的な措置として正当化するだろうが、それでもこれまでドイツが国際的にも示してきた理想主義的な環境政策の唱道は一体何だったのかとの思いを禁じることはできない。

またなりふり構わぬ天然ガスの調達が、LNG市場価格の高騰に拍車をかけ、財政的な余裕がない途上国の経済を苦しめているが、そうした視点がドイツで議論されることはまれである。

それにしても、なぜドイツは安全保障の視点を欠いた、かくまで楽観的なエネルギー政策を取ってきたのか。

まず一番根底には、かつて拙著「ドイツリスク」(光文社、2015年)でかなり詳しく書いたのだが、森に代表される自然に対しドイツ人が抱くロマン主義的感情である。気候変動対策に熱心で、理想主義的なドイツの今の環境政策の特色の一端は、こうした歴史に培われたドイツ人の自然観に帰すことができるだろう。

もう一つは、本書でかなり詳しく書いたように、ドイツとロシアとの特別な関係である。これも帝政ドイツ・帝政ロシア時代から続く、時には大戦争を戦いながらも、ドイツはロシアから資源を輸入し、機械製品を輸出するというWin-Winの経済関係も築いてきた愛憎半ばする相互関係である。

近年のロシアとの関係深化は、安価なエネルギー調達の動機はさることながら、経済的な結びつきを強めることがロシアの民主化を促すという「通商を通じた変化」(ドイツ語でWandel durch Handel)の外交戦略もあった。

そうしたこれまでの対ロシア外交を進める上での大前提が、ウクライナ侵略によって吹き飛んでしまったところに、今回のエネルギー戦略の転換が、単に経済問題にとどまらない深刻さを孕んでいる理由がある。