核融合開発を前倒しするための一考察

岡野 邦彦

元慶應義塾大教授、1990年代から国の核融合関連委員会にも関与

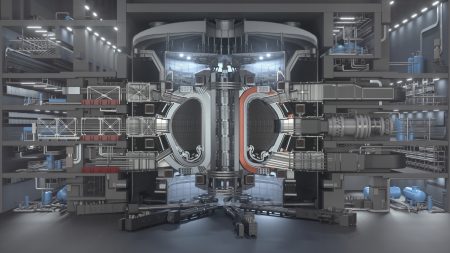

これまでの核融合に関する解説の中では、核融合開発の将来計画についても述べたが、それらは、正式に決定された日本の開発戦略に沿ってきた。すなわち、建設中の実験炉ITERと、国内に建設済みの超伝導核融合装置JT-60SAなどを使って次の核融合原型炉を開発し、その運用段階でプラズマ性能と炉工学を改良して経済性の高い実用炉につなぐ、というシナリオである(下図の左)。

ITER以後に実用炉まで原型炉一基だけの建造で進むというこのシナリオは、2005年に決定され注1)、それ以後の日本の開発計画はこれに沿ってきた。2018年に示された核融合開発ロードマップ注2)でも、この方針は変わっていない。核融合の実用化時期は「21世紀中庸」とされており、これは2050年以後を意味すると理解されている。

このシナリオでの原型炉はITER運用時点の技術で建造できることが必要で、かつ、その運用過程では実用炉規模の発電を経済性の見通しまで含めて実証しようとするため、非常に余裕のある大きな装置にならざるを得ない。それでも、1基で済めば、実用炉までの総開発コストは最小であろう。しかし、原型炉が大型・高額なために、なかなか建設決定ができないのであれば、他の道も考える余地はあるかもしれない。

これを考える動機としては、核融合技術を取り巻く社会状況の変化がある。2005年当時の日本のコンセンサスは、原子力・火力発電を共に活用し、エネルギー安定供給・経済・環境の3Eのバランスをとってゆくというものであり、核融合技術開発のための投資金額や計画は当時のコスト感覚とタイムスケジュール観を反映していた。ところが現在では、温暖化対策の要請が高まり、巨額の政府・民間投資によって2050年をメドとして脱炭素を実現してゆくという政府方針になっている。これを反映して日本政府のクリーンエネルギー戦略では10年間で150兆円の官民投資、うち20兆円は政府投資で賄うという構想が議論されている。いまや核融合を考える前提は大きく変わった。巨額な投資がなされることを許容するというのであれば、核融合の開発計画のタイムスケジュールも大いに前倒しが可能かもしれず、再考の余地がある。

本稿では、2005年より前に考えられていたシナリオと同様の、実用炉まで2台の試験装置を建設するシナリオを、ITERを建設している今の技術をもとに再考してみたい。2基合計の建設費は、総コストでは原型炉1基より高いかもしれないが、いつまでも原型炉に進めないよりは、二段階に分けて前倒しに建設するほうが、実用化が早い可能性もある。また、段階を経て進める方が、国民や産業界の理解も得やすいかもしれない。

二段階シナリオでの2つの装置の名称は、原型炉、実証炉などの名称では順序も役割もわかりにくいので、ここでは発電実証炉と経済性実証炉と呼ぶことにする。上図右は、早期から予算が十分に得られた場合の二段階計画による実用化前倒しの私案である。

二段階シナリオでITERの次に建造する発電実証炉では、そこで発電する電力の経済性は問わず、核融合炉の発電を実証することに徹するから、小型・小出力にできる。ただし、核融合炉は、天然にはほとんどない三重水素を炉内で増殖しなければ運転は続けられないので、単純に熱を取り出して発電するだけでは、「核融合発電が可能なことの実証」にはならない。すなわち、発電と同時に、三重水素増殖用ブランケット(以下、増殖ブランケット)の機能は実証する必要がある。

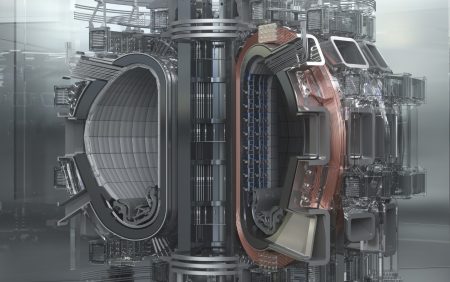

ITERにも増殖ブランケットが付くが、それは原理実証用で、プラズマの周りの一部のみに設置する。核融合燃焼で使う燃料より多くの燃料を作り出すには、プラズマ周囲の70%以上に増殖ブランケットを置く必要があるが、ITERではそれができない。増殖ブランケットは、ITERでプラズマの大部分を覆う遮蔽用ブランケットより厚くなるので、プラズマとコイルの間にITERの設計よりもっと大きな空間が必要になるからだ。

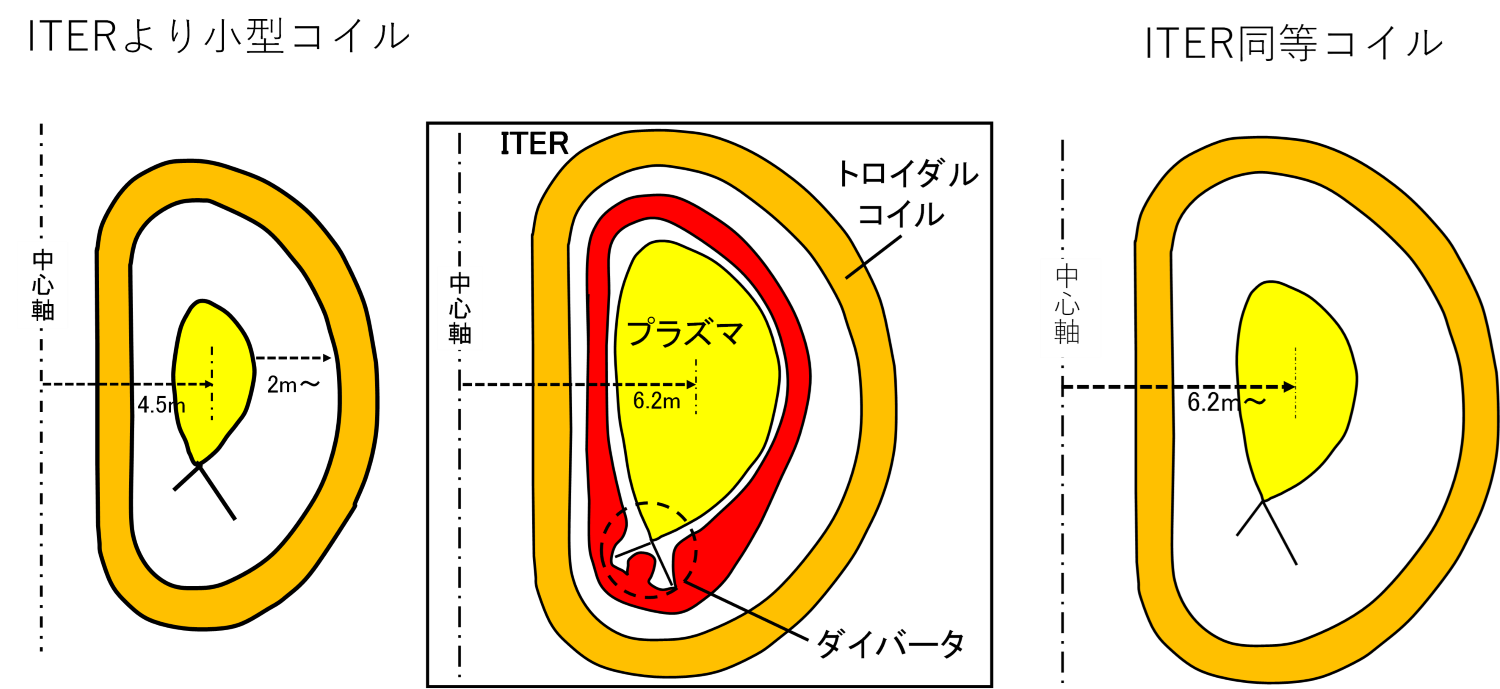

増殖ブランケット設置の条件を満たしつつ燃焼プラズマを作れる最小の装置は、筆者らが1998年に設計した例がある注3)。そのコイルとプラズマの大きさをITERと比較したのが下図の左だ。超伝導を使う装置では、必要なブランケット厚みのために、これより小型にできないことも示されている注4)。

この設計例だと、下図左のとおり、超伝導コイルはITERより一回り小さくできるが、増殖ブランケットが厚いから、プラズマはITERより大幅に小さい。核融合出力は、ITERの50万キロワットより小さい30万キロワットである。

当時は、総建設コストを低減するため実現可能な最小サイズとしたが、いま見直すと、この結論は変わる可能性がある。「ITER用コイルより多少小さい新設計コイル」より、すでに産業界が製造経験を積んだ「ITERとほぼ同じ仕様のコイル」の方が早く作れるだろう。この点がITER建設前にはなかった視点だ。

ITER同等コイルを使った発電実証炉のコイルとプラズマは、上図の右のようなイメージになろう。コイル内側に増殖ブランケットを置くのに十分な空間を取るので、そのぶん、プラズマはITERより小さくなる。

正確なコスト分析は、工学設計を進めなければわからないにしても、前回の記事「ITER建設以後の知見に基づく核融合実用炉のコスト」で示した通り、総建設費に占める本体コストは約1/3であり、残りは建屋やその他機器が占める。後者は出力におおむね比例するから、炉本体を小さくすると共に、出力規模も下げたほうが、総建設費は抑えられることになる。

あくまで筆者の見解だが、実証すべき電気出力は、経済性実証炉が次に控えることも考えれば、発電端で20万キロワット以下でもよいのではないか。ここで、あえて「送電端」とは言っていない。核融合炉の運転では、炉の大きさや出力規模に寄らず、加熱・制御パワーとして10万キロワットくらいの電力が必要である。それゆえ発電端で20万キロワット以下では、運転に必要な電力を差し引いた電力で考えると、ずいぶんと効率の悪い発電所になろう。

しかし、出力を大きくすれば送電端出力が増えていくことは核融合炉の特性としてわかっているのだから、発電実証炉での送電端電力の議論は不毛だ。発電所規模の電力を安定して発電できることさえ示せれば、発電実証炉の役割は果たせるはずであり、より早期に発電実証炉を建造する方が重要と、筆者個人は考えている。

このような発電実証炉を経るなら、その開発で得た知識をもとに、次の経済性実証炉は合理化でき、従来考えてきた原型炉よりかなり小型のものが前倒して建設できるかもしれない。

ただし、このようなシナリオにおいても、核融合炉の実用化は今後10年以内という時間範囲には無いので、民間の投資だけで進めるのは難しく、国の大規模な投資が必要になる。宇宙開発におけるSpace-Xの成功は、NASAのアポロ計画やスペースシャトル計画で開発した技術があったからこそ実現した。核融合開発は、ITERを初めとする一連の実証炉が宇宙開発でのアポロ計画にあたる。これは国家が主導するほか無い。その際、温暖化対策という社会的な要請の変化に対応して、如何にして速やかに実現するか、大いに知恵を絞る余地がある。本稿の提案はその一つの試みであった。