気候変動と日本史

伊藤 俊一

名城大学 教授

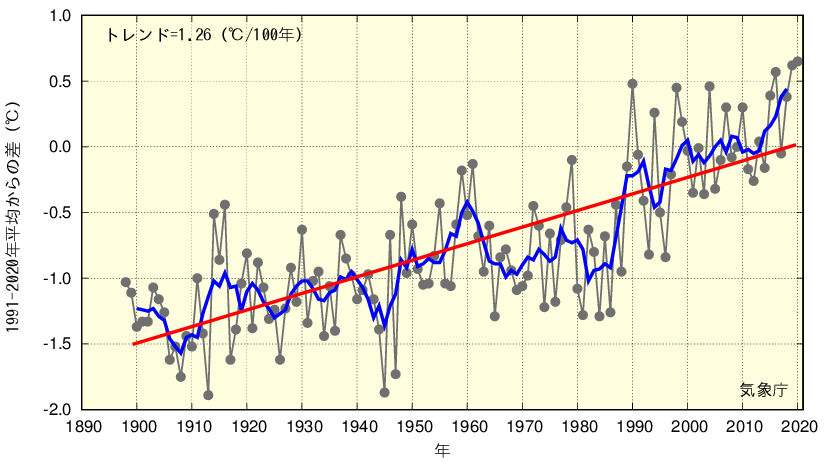

現代人は今、過去2000年のうちで最も温暖な気候を経験しています。世界の平均気温はこの100年あたり0.72℃、日本では1.19℃の割合で上昇しており、この30年は上昇ペースが加速しています(図1)。その原因は主に産業革命以降の化石燃料の使用による二酸化炭素の排出によると考えられており、排出規制をしなかった場合、今世紀末の世界の平均気温は2.6~4.8℃、日本では3.4~5.4℃も上昇すると推計されています。

温暖化は豪雨を招き、2016年までの40年間で集中豪雨(時間降水量50mm以上)が5割増え、2018年には死者・行方不明者245名を出した西日本豪雨、2019年の東日本豪雨、2021年の熊本豪雨などの土砂災害が頻発しています。

これまでも人類は何度も気候変動を経験してきました。過去の気候変動が農業生産などにどんな影響を与え、その変化に社会がどう対応したかという問題について、古気候学と考古学・歴史学の協同による研究が始まっています。

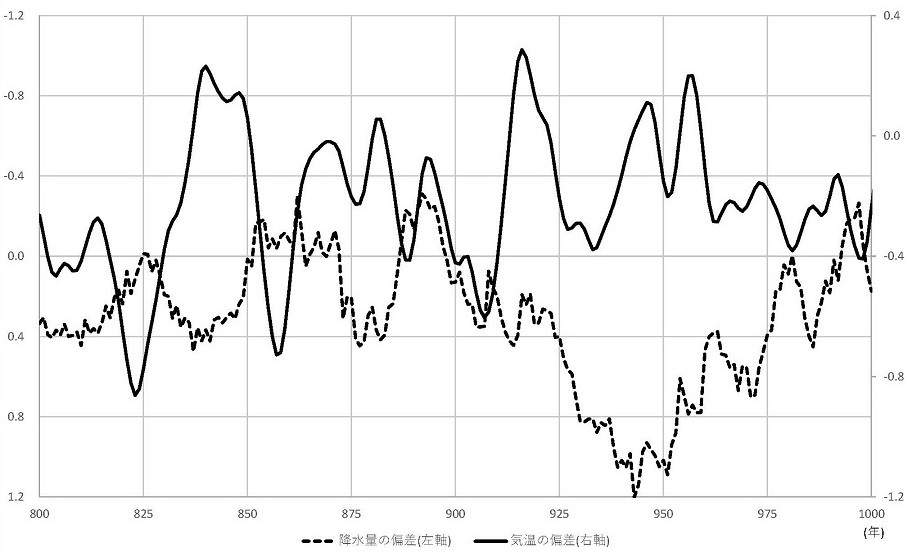

気候と農業の関係は、温暖だと農業生産力が高まり、寒冷では低下したと考えられがちですが、降水量も考慮に入れると単純ではありません。藤原氏による摂関政治が行われた10世紀は、気温は温暖でしたが、樹木の年輪に含まれる酸素の同位体比から降水量を復元した中塚武の研究によると、千年単位でみても異常に少雨だったことがわかりました(図2)。温暖な気候は稲作に有利ですが、雨が降らなければ元も子もありません。考古学では10世紀に古代集落の多くが消滅したことが判明していましたが、その原因が深刻な旱魃だったことがわかったのです。摂関政治ではこの事態に際し、地方を治める国司に大きな権限を与え、税収を競わせることで危機を克服しようとしました。国司は有力農民に田地の耕作と納税を請け負わせ、貴族や寺社の荘園を認可して農地の再開発を促して、土地制度は律令制から荘園制へと転換してゆきました。

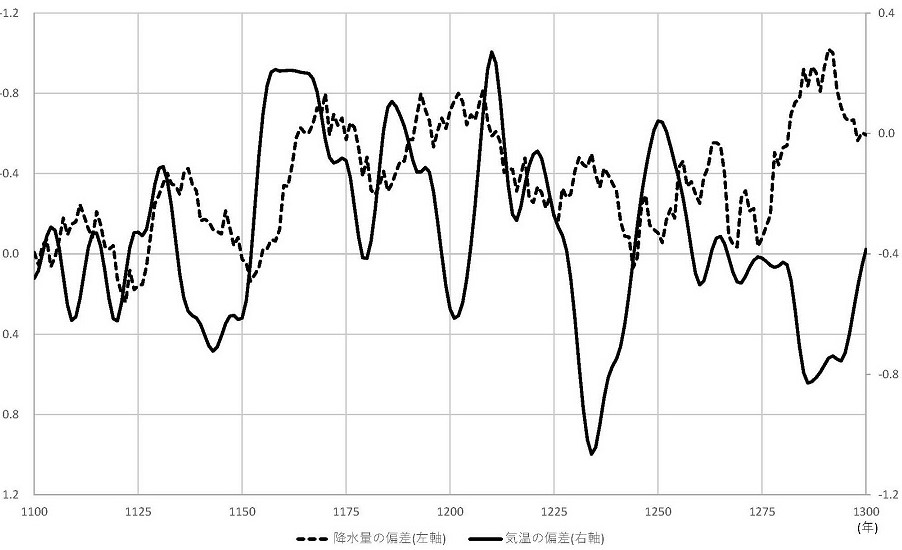

11世紀後半からは比較的安定した気候が続き、大規模な再開発や荘園の設立も進みました。武門の平家も後白河上皇と結んで数多くの荘園を設立し、一族は高位高官に昇って栄華を極めました。しかし平清盛は後白河上皇と対立して幽閉したため、皇子の以仁王が諸国の源氏に蜂起を促し、1180年(治承4)から源平の争乱が始まります。平家にとって不運なことに、温暖多雨の気候が終わって寒冷・少雨に転じており、1180~1181年(養和元)にかけて「養和の飢饉」が発生しました(図3)。

各地で蜂起した反乱軍に対し、平家は討伐軍を派遣しようとしますが、飢饉のために兵糧米を集められず、やっとのことで関東に派遣した軍勢も富士川の戦いで源頼朝らに敗れて、平家は滅亡への道をたどります。戦いの勝敗に気候変動が影響したのです。

鎌倉時代には新田開発が進み、牛馬耕の普及などによって農業生産力は増しましたが、異常気象には勝てませんでした。1230年(寛喜2)の夏は異常な冷夏となり、新暦7月27日に雪が降り、百人一首の選者として有名な藤原定家も綿入りの衣を取り出し、飢饉を予想して庭木を掘り捨て麦を植えています。この年から翌々年にかけて「寛喜の飢饉」という大飢饉になりました。さらに1258年(正嘉2)にはインドネシアのサマラス山の大噴火の影響で「正嘉の飢饉」が発生しました。現代でもフィリピンのピナトゥポ山の噴火の影響で1993年が異常な冷夏となり、タイ米を輸入したことを覚えておられる方も多いでしょう。

30年弱の間に繰り返された飢饉によって多くの人々が亡くなり、食うために自分自身を売って下人になる農民が多く生まれました。それでも当時の朝廷や鎌倉幕府はこの危機に真摯に対応しました。朝廷は1232年(貞永元)に公家新制42箇条を発布し、民への救援米の施しや、病者や孤児の置き去りの禁止などを定めました。鎌倉幕府は御成敗式目を発布し、逃散した百姓の財産や妻子の差し押えの禁止を定めたほか、追加法で飢人を下人にしても主人が亡くなれば解放し、流浪の飢人が山で芋を掘り川海で魚や藻を採るのを制止しないよう命じました。また幕府は1264年(文永元)に水田の裏作麦に課税することを禁じ、飢饉のリスクヘッジとして二毛作の普及を後押ししています。

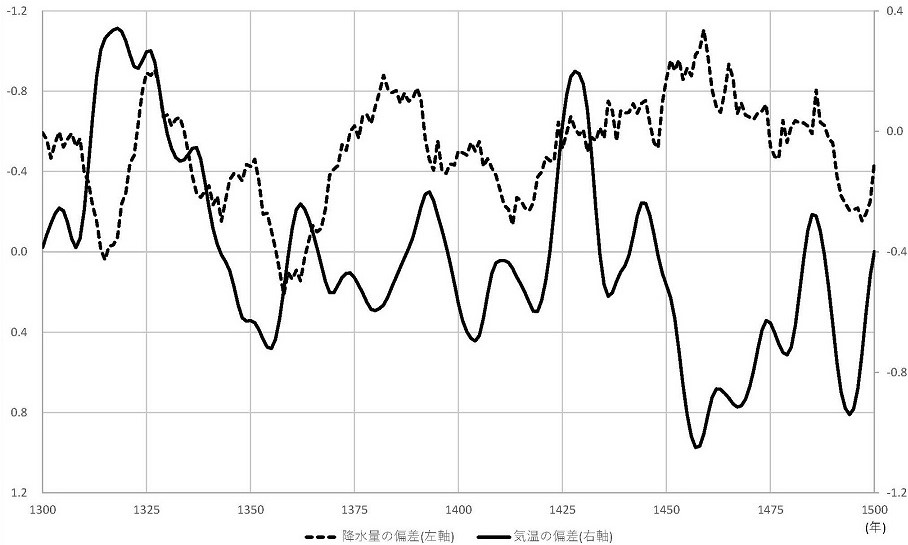

室町時代に入ると、耕地だけでなく周辺の山野も含めた土地利用の高度化が進み、のちの「里山」の原型が作られて行きます。しかし建築材や薪炭生産のための樹木伐採は森林の荒廃を招いたとみられます。14世紀末からは年々降水量が低下し、1420年(応永27)には旱魃による「応永の飢饉」が発生しました。ところが1423年からは一転して多雨傾向となり、気温も急上昇して1428年にピークに達しました(図4)。これは最近の気候のように集中豪雨が発生しやすい状態です。実際に東寺領山城国上野荘は1429年9月の桂川の洪水によって壊滅しています。この時期には米価も上がり、播磨国矢野荘での米価は1424年に1石あたり650文だったのが1427年には1300文になりました。1428年(正長元)には「日本開白以来、土民の蜂起、これ初めなり」と言われた正長の土一揆が勃発しますが、その原因の一つにこの異常気象があったことは間違いないでしょう。

こののち気温は低下に転じ、寛喜の飢饉に近い水準まで下がります。1459年(長禄3)~1461年(寛正2)にかけて「寛正の飢饉」が発生し、3年目の京都での死者は8万2000人に及びました。しかし時の将軍足利義政がやったことは、粟粥の炊き出しをした僧に銭100貫文(約1000万円)を援助したぐらいでした。この6年後には守護大名や将軍家の相続争いから応仁の乱が勃発し、室町幕府の体制は崩れてゆきますが、その背景には飢饉に無策な支配層への失望が人々のなかにあったことでしょう。

こうした歴史をみると、自然は気まぐれに試練を与えますが、それに当時の社会がどう対峙するかで、危機を収拾する、危機によって混乱に陥る、危機の克服のため社会が刷新されるなどの途が分かれたように思われます。

- ※

- 図2~4は左軸に対応した点線で年輪酸素同位体比の現代との偏差を示し(11年の移動平均値、値が小さいほど降水量が多い)、右軸に対応した実線で気温の現代との偏差を示した(10年の移動平均値)。

参考文献

- 気象庁『気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018~日本の気候変動とその影響』、2018年、気象庁

- 伊藤俊一『荘園-墾田永年私財法から応仁の乱まで』(中公新書)、中央公論新社、2021年

- 中塚武『気候適応の日本史-人新世をのりこえる視点』(歴史文化ライブラリー)、吉川弘文館、2022年