二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その6)

金子 勇

北海道大学名誉教授(社会学)

※ 前回:二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その5)

第8節 発電時の二酸化炭素の排出比較

このような状況で、30年後を目標とした日本政府の「グリーン成長戦略」は14の重点分野で実行されるが、いくつかの大きな柱がある。一つは風力発電と太陽光発電の2枚看板で、「再エネ」を最大限導入して、2030年に洋上風力の発電容量を1000万kWに増やし、2040年までに3000万kWから4500万kWまで引き上げるという戦略である。

表7で示したように、石炭火力からLNGコンバインドまでの化石燃料燃焼による二酸化炭素排出量が大きいことは確かである。この4種類の発電では発電時の排出量が大きいのはもちろんだが、同時に気を付けたいのはLNG発電の設備・運用に関しても排出量が20%を超えている点である。

表7 発電時のCO2排出量に占める発電燃料燃焼と設備・運用の割合

出典:資源エネルギー庁編『エネルギー白書(2021)』2021:41.

※ CO2排出量の単位は、「gCO2/キロワット時」でみたCO2排出量(g)

多くの場合、発電時の燃焼による石炭火力、石油火力、LNG火力のうち「gCO2/キロワット時」でみた二酸化炭素排出量が864gになる石炭火力の全廃を掲げる意見が非常に多い。ただし「再エネ」の発電量はすぐには増やせない。だから、LNG火力で当面は凌ぎ、最終的には「再エネ」だけにしたいという「環境派」もいる。

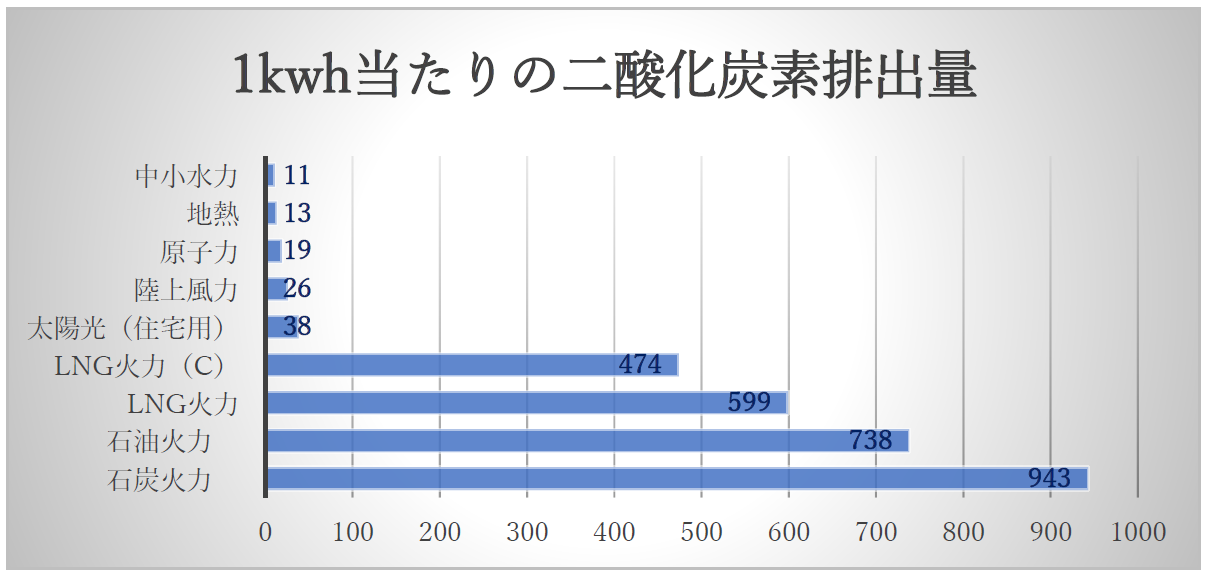

しかし、図11「1kWh当たりの二酸化炭素排出量」を見ると、これまでの「再エネ」論者が決して言わなかった事実が分かる。それは発電機の発電燃料燃焼時の二酸化炭素だけではなく、設備や運用の際にも二酸化炭素が排出されているという実態である。『エネルギー白書(2021)』では図11の注として、「発電燃料の燃焼に加え、燃料の採掘から発電設備等の建設・燃料の輸送・精製・運用・保守等のために消費される全てのエネルギーを対象として二酸化炭素排出量を算出」が加えられている。

その結果、通説として共有されている「再エネ」の太陽光発電と風力発電や原子力発電における二酸化炭素の排出量ゼロ神話が完全に否定される。なぜなら、「再エネ」装置も原発もまた、建設し、運用し、保守点検する際には、ともに二酸化炭素を排出するからである注19)。

図11 1kWh当たりの二酸化炭素の排出量(電源別)

出典:資源エネルギー庁編『エネルギー白書(2021)』2021:41.

※ LNG火力(C)はLNGコンバインドの省略。LNG(液化天然ガス)の燃焼ガスの力で回すガスタービンと、その排熱で作った蒸気で回す蒸気タービンを組み合わせた複合発電方式。なお、排出量の単位は「gCO2/キロワット時」である。

このように、二酸化炭素の排出量は発電燃料燃焼と設備・運用に分けられる。少量とはいえ、1kWh当たり太陽光が38g、陸上風力が26gであり、原子力は19gであり、地熱や中小水力はもっと少ない。2050年に向けての「脱炭素」の流れなどから、化石燃料を使う火力発電所は削減の方向にあり、国民生活や産業活動向けの電力の安定供給に支障をきたす状況となっている。

そのような状況下で、政府は電力会社や電力小売事業者に供給力の確保を求め、産業界には一層の節電を呼びかけ、電力の需給状況に関する迅速な情報提供も要請する。2022年1~2月の電力需給が改善しなければ、節電要請も視野に入るとする。収益性の悪化などで火力発電所の休廃止が相次ぎ、電力の供給力が落ちているからである。

この責任は「再エネ」論者か、政府か、与野党議員か、電力会社か、マスコミか、はたまた一般国民にあるのか。

福島原発事故直後はもとより、今でも国民の半数程度が批判的な原発ではあるが、それは「確立した脱炭素技術」でもある。賛否両論への配慮か、エネルギー戦略では「可能なかぎり依存度を減らしつつ、最大限活用していく」という内容に止まっていて、その方法に至っては作文の域を超えていない。

加えて、自動車では2030年代半ばまでに乗用車の新車販売は軽自動車も含めて、政府によりハイブリッド車を含め100%電動車にすることが打ち出された。

連載で何度か触れた2013年度比で二酸化炭素排出46%削減宣言は、科学的根拠がないままの決意表明に過ぎない。しかも宣言の2日後に、経産省が2030年の二酸化炭素排出削減のために、「再エネ」比率を現行目標の20%を30%増に修正した。2019年度でいえば、火力発電率が75.7%、「再エネ」が18.1%、原子力発電が6.2%であったので、今のところ「脱炭素電源」とされる「再エネ」と原子力の合計は24.3%しかない。これをわずか9年で50%まで伸ばす計画である。さらに経産省は、その直後の4月27日に、2030年の「再エネ」比率を30%ではなく30%台後半にすると変更した。

ただしいつものように、目標を掲げてもその実現のための総合的判断と戦略に欠けるから、以下のような電力不足が予想されることになった。2021年5月15日に全国各紙が報道した内容を要約すると、「経済産業省は5月14日、2021年7~8月と22年1~2月は電力需給が逼迫するとの見通しを明らかにした。電力の供給力の余裕度を示す予備率は北海道と沖縄を除き、7月に3.7%、8月に3.8%を見込む。安定供給には3%が最低限必要で、ここ数年では最も厳しい水準。22年1~2月は東電管内で予備率マイナスを予想する」。

国民生活や産業活動には何よりも電力の安定供給こそが必要なのに、エネルギー供給と消費のための社会システム設計を怠り、国民や電力会社や工場などに「お願い」や「要請」しか行わない。コロナ対策と同様まるで言葉だけの世界であり、「供給力の確保」を求め、産業界や官公庁それに家庭にも「節電」を呼びかけるに止まる。

しかし、産業活動のすべてで二酸化炭素の排出は不可避であり、農林水産業と製鉄業・化学産業分野だけではなく、建設業、土木業、航空機や戦闘機の飛行でも膨大な排出が国の内外で行なわれてきた。これらの排出量を無視した2050ゼロミッションはたぶんSFの世界なのであろう注20)。国会議員の道路族や建設族は、まさか道路工事やビルの建設で二酸化炭素がゼロになるとは思っていないだろうが、この「炭素ゼロミッション」メッセージをどのように捉えているのだろう。

電力やエネルギーはあくまでも手段なのであり、「使用価値」に富む「道具的複合」(instrumental complex)の範疇でしかない(パーソンズ、1951=1974:500)。太陽光発電パネルと陸上風力発電機では直下の陸上動植物の生存を脅かしつづける。そして着床式洋上風力発電のように、海底生物などの多様性を一掃してしまうような負の機能を伴うならば、国民へ供給される「再エネ」による電力の「使用価値」が、国民生活や産業活動と「交換価値」をもつかどうか分からない。社会システムにとっては電源を増やすための「再エネ」が必然的にもつ自然破壊や人間の健康への負の影響もまた、今日的には社会と個人との間に顕在化した社会的ジレンマの典型であろう(海野、2021)。

それは、人間の生命に直結する農業空間の近くには、事故の危険を伴う原子力発電がふさわしくないというこれまで唱えられてきた理由と同工異曲である。ましてや自然と動植物の生態系を必ず破壊する「自然に優しい?」太陽光発電や風力発電が、農業と親和性をもつとみなす理由も見当たらない。そのような立場からの「脱・廃・卒・さよなら原発」論と「再エネ」オンリーワンの主張では、国土を破壊して得られた「再エネ」としての電力で何を作り、何を行いたいかが全く見えてこない。この種の議論は十年以上も電源開発という手段レベルのままで停滞していて、次の段階への経済社会システムづくりの具体策を示していない。

また想定外のリスクにより、全原発停止のなかで火力発電のトラブルや暴風雪による鉄塔崩壊や送電線の切断が発生すれば、停電になる。発電源のベストミックスを忘れた恣意的な「脱・廃・卒・さよなら原発」論とその賛歌論では、「非自発的リスク」のみが高まるだけである。このような目的を忘れた手段のみにこだわる非生産的議論だけに止まるならば、「社会と科学」の問題の追究もまた前進しないであろう。

おそらく、生産的な議論のためには、10年先の希望的観測にさえならない「再エネ」に特化した電源開発の実質的な是非について、具体的なデータをもとにして検討するしかない。そのためには、現段階の火力発電比重を低減し、原子力発電所を廃炉にする場合のリスクを超える便益が、「再エネ」中心の発電構造にあるのかどうかをデータに基づき具体的に検証するしかないであろう。

電力をめぐる「社会と科学」に関連するこれらの問題説明のために、2つの科学的な補助線を活用する。一つは、すでに活用してきた「交換価値」と「使用価値」の非均衡性の問題である。製造された商品やサービスには必ず「交換価値」があり、それには同時に「使用価値」も生じる(マルクス、1872-1875=1979)。ただし使用者にとって、商品やサービスの価値には高低の差異が出る。たとえば視力が十分であれば、メガネの「使用価値」には乏しいが、視力に不安があればメガネの「使用価値」は高まる。しかし、コンタクトレンズが便利で使い勝手がよければ、メガネとの「交換価値」が薄れて、メガネが放棄される場合も出てくる。

価値に関するこの補助線を活用すると、電力に関していえば電力事業者や国と自治体にとっては「交換価値」が重要であるが、一般企業や家庭や消費者全体にとっては「使用価値」に重みがある。何よりも安全で高品質の電力の安定した社会的供給こそが、国民全体の「使用価値」を高めるはずである。だからこそ「3.10」までは日本全国でオール電化住宅が売れたのである。あるいは「山のてっぺんから地の果てまで行き渡った」(水野、2014:19)ウォシュレットにその象徴を見る。

これまでの「経済優先」が「交換価値」を、「生活優先」が「使用価値」をそれぞれ重視してきた歴史を見ると、自然に優しいといいながらも自然破壊を必然化する太陽光発電や風力発電は、「交換価値」も「使用価値」も低いままであり続けるのではないか。とりわけ「再エネ」は供給の不安定性という「使用価値」に難点があるうえに高価格であり、道具性に優れた原発や火発との機能的等価性にも乏しいから、「交換価値」も低くなる。そのために割高な発電コストの「再エネ」100%の転換への主張は、依然として未来の不安定な希望的観測でしかありえない。

もう一つの科学的補助線は、経済学教科書でもきちんと書かれている「生産可能性」(production possibility)概念から得られる(サムエルソン、1970=1971上:38-39)。この概念に基づく視点からは、ある商品に不安定な供給の危険性があれば、その代替性(substitution)は可能かと問いかけることができる。これを電力エネルギーに応用してみると、「再エネ」では不安定な供給しかありえないために、従来の火発・原発との代替性の可能性は低いままであると判断できる。

また、連載第4回(その3)で使った図4をもち出して、日本のような先進国だけが「脱炭素社会」を実現しても、世界的な地球温暖化を止めることはできない。なぜなら、温室効果ガスの排出量の三分の二は新興国が占めているからである。すなわち新興国の二酸化炭素排出削減なくして、「脱炭素」目標を達成できないという世界システムの現状をどのように理解するか。ここには経済成長の伸びと二酸化炭素排出量減少をめぐる逆相関とともに、両者を踏まえた先進国と新興国間の社会的ジレンマがある。

「再エネ」は従来からの火発と原発との同質性を担保できない。また、ウェーバーのいう「合理的技術・合理的法律」と「合理的精神・生活態度の合理化・合理的なる経済倫理」に、「再エネ」はそぐわない(ウェーバー、前掲書:237)。あまりにも顕在的逆機能としての自然撹乱、景観破壊、健康被害が目立つからであり、さらに保有する技術や産業活動の差を拡大して、世界200カ国間の格差を大きくするという潜在的逆機能性が強まるからでもある。

「再エネ」は経済学で言うlemonにすぎないというのが私の見解である。そこには、“A thing that is useless because it does not work as it should.”(期待通りには動かない欠陥品)という文章が浮かんでくる。

また、パーソンズのパターン変数でいえば、現代のグローバル資本主義での判断基準に関連して、「感情中立性」(affective neutrality)ではなく「感情性」(affectivity)への依存が強すぎる。しかし、「感情性」基準では合理的な判断が得られない(パーソンズ、前掲書:117)。

海域、海岸、山の斜面、川岸、湖岸などの自然への持続可能な収奪が、「再エネ」装置の建設と稼働で始まっている注21)。また「再エネ賦課金」という形で、「再エネ」は全階層の国民からの強制徴収を前提とすることも「感情中立性」からは逸脱している。

少子化で漸減する日本の人口総数が2050年には1億人前後になることは間違いない。30年後には現在よりも2600万人も減少するという予測は確実であろう(金子、2016)。また、俗にいう三人に一人が高齢者になる社会では、いたずらに自然を撹乱し、景観を破壊し、健康被害を助長するような「再エネ」だけに特化せず、従来の火発、原発、「再エネ」の電源バランスを保ったうえで、水素活用を始めとする創造的破壊としてのイノベーション(シュムペーター、1950=1995)に期待した方がいいのではないか。

この10年間の火発や原発から「再エネ」への性急な移行は、発電力の低下、国民負担の増大、自然景観の破壊などを新しく生み出した。これらを軽視したCOPやIPCCなどの方針は、「再エネ」の負の側面の議論を省略し、結果的にそれらを隠蔽するという潜在的逆機能を果たしてきた。

社会学者アーリの遺著に、「エネルギー使用が増え、残存エネルギーの上限に近づくにつれて、格差が拡大し、社会集団間の関心の分断がますます進んでいる」(アーリ、2016=2019:216)がある。この指摘はGNGSともに該当するが、彼にはその解決策を探る時間が遺されていなかった。同世代の一人として、シミュレーションにまつわる英文“Simulation is a pretense of what is not, and dissimulation a concealment of what is.”を念頭に、科学的合理性が活かせる熟議を通して、ティロールのいう「共通善」(bien commun)を具現化できる「新しい経済社会システム」創造を目標にした成果を積み上げていきたい注22)。

- 注19)

- 2022年早々の新聞各紙によれば、EUは「脱炭素化に寄与するエネルギー源として、条件付きで「天然ガス」と「原子力」を公式に認定する方向とされた。図11で見たように、両者が並列化されることにも驚きだが、EU内部でのドイツ、オーストリア、デンマークなど反原発を掲げる国々とフランスに象徴される原発活用派に属するオランダやフィンランドそれに東欧諸国などとの折り合いはまだついていないようである。

- 注20)

- このような正確な事実を意図的に削除して伝えるようなマスコミは、国民の「知る権利」を満たしていない。

- 注21)

- 環境アセスメントまで進んだ北海道石狩湾内で計画中の400基を超える洋上風力発電の「合成の誤謬」問題については、金子(2022)でとりあげている。

- 注22)

- 本連載脱稿の後、『世界』(No.952、2022年1月号)「気候危機と民主主義」を読む機会を得た。連載内容と比較すれば、特集された「脱炭素」や「気候変動」に関する議論との相違点や多様性が感じられるであろう。

参照文献

- 赤祖父俊一,2008,『正しく知る地球温暖化』誠文堂新光社

- Boulding,K.E.,1964,The Meaning of Twentieth Century, Harper & Row,Publishers,Inc.(=1967 清水幾太郎訳『二十世紀の意味』岩波書店)

- Durkheim,E.,1895,Les Règles de la méthode sociologique ,Press Universitaires de France. (=1978,宮島喬訳『社会学的方法の規準』岩波書店)

- Harvey,D,2014.Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Profile Books.(=2017 大屋定晴ほか訳『資本主義の終焉』作品社)

- 長谷川公一,2021,『環境社会学入門』筑摩書房

- 石竹達也ほか,2015,「風力発電等による低周波音・騒音の長期健康影響に関する疫学研究」(文部科学省科学研究費成果報告)

- 金子勇,2012,『環境問題の知識社会学』ミネルヴァ書房

- 金子勇,2013,『「時代診断」社会学』ミネルヴァ書房

- 金子勇,2016,『日本の子育て共同参画社会』ミネルヴァ書房

- 金子勇,2018,『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房

- 金子勇,2020,『ことわざ比較の文化社会学』北海道大学出版会

- 金子勇,2022,「自然「再エネ」の『使用価値』と『交換価値』」神戸学院大学現代社会学部編『現代社会研究』第8号:近刊予定

- 小松左京編,1974,『地球が冷える異常気象』旭屋出版

- Mannheim,K.,1931,’Wissenssoziologie’,Vierkandt,A.,(ed.) Handwörterbuch der Soziologie,Stuttgart.(=1973 秋元律郎訳「知識社会学」秋元律郎・田中清助訳『マンハイム シェーラー 知識社会学』青木書店):151-204

- Marx,K,(traduction de Roy),1872-1875,Le Capital,Maurice Lachatre et Cie(=1979 江夏美千穂・上杉聴彦訳『フランス語版資本論』(上下)法政大学出版局)

- Merton,R.K,1957,Social Theory and Social Structure,The Free Press.(=1961 森東吾ほか訳『社会理論と社会構造』みすず書房)

- Milanovic,B.,2019,Capitalism,Alone,Harvard University Press.(=2021 西川美樹訳『資本主義だけ残った』みすず書房)

- 水野和夫,2014,『資本主義の終焉と歴史の危機』集英社

- Morano,M.,2018,The Politically Incorrect Guide to Climate Change, Regnery Publishing.(=2019 渡辺正訳『地球温暖化の不都合な真実』日本評論社)

- Parsons,T.,1951,The Social System, The Free Press.(=1974佐藤勉訳『社会体系論』青木書店)

- Poincaré,H.,1905,La Valeur de la science.(=1977 吉田洋一訳『科学の価値』岩波書店).

Rostow,W.W.,1960,The Stages of Economic Growth, Cambridge U.P.(=1961 木村健康・久保まち子・村上泰亮訳『経済成長の諸段階』ダイヤモンド社 - Samuelson,P.A.,1970,Economics:An Introductory Analysis, McGraw-Hill,Inc.(=1971 都留重人訳『経済学』(上・下)岩波書店)

- Schumpeter,J.A.,1926,Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung,2.Aufl.(=1977 塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一訳『経済発展の理論』(上・下)岩波書店)

- Schumpeter,J.A.,1950,Capitalism,Socialism and Democracy(3rd), George Allen & Unwin (Publishers) Ltd(=1995 中山伊知郎・東畑精一訳『新装版 資本主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社)

- 世界編集部編,2022,「気候危機と民主主義」『世界』第952号(2022年1月1日号) 岩波書店:158-203

- 週刊ダイヤモンド編集部,2021,「脱炭素地獄」『週刊ダイヤモンド』第109巻43号 2021年11月6日号

- Tirole,J.,2016, Économie du bien commun, Presses Universitaires de France.(=2018 村井章子訳 『良き社会のための経済学』日本経済新聞出版社)

- Toffler,A.,1980,The Third Wave, William Morrow & Company,Inc.(=1982 徳岡孝夫監訳 『第三の波』中央公論社)

- 海野道郎,2021,『社会的ジレンマ』ミネルヴァ書房

- Urry,J.,2016,What is the Future?, Polity Press Ltd.(=2019 吉原直樹ほか訳『<未来像>の未来』作品社)

- 宇沢弘文,2000,『社会的共通資本』岩波書店

- 渡辺正,2012,『「地球温暖化」神話:終わりの始まり』丸善出版

- Weber,M.,1924,Wirtschaftsgeschichte,Abriss der universalen Sozial und Wirtschaftsgeschichte,(=1954-1955 黒正巌・青山秀夫訳『一般社会経済史要論』(上下)岩波書店)