二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その4)

金子 勇

北海道大学名誉教授(社会学)

※ 前回:二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析(その3)

第6節 二酸化炭素地球温暖化論の背景

そもそも二酸化炭素地球温暖化論とは何か。これは世界的な集団催眠現象による集合表象(représentation collective)ではないかというのがここでの仮説である注10)。いわゆる「温室効果ガス削減」とりわけ二酸化炭素の排出削減という至上命令が、「神の声」のように世界全体にどこからともなく下された結果、「グローバル資本主義」の生き残り作戦として再生可能エネルギー投資問題の根幹が出来上がった。このロジックはマジックではないかという「懐疑派」は世界的にはたくさんいるが、この数十年間のIPCCはもとより、政財界でもマスコミ世論でも黙殺されてきた。

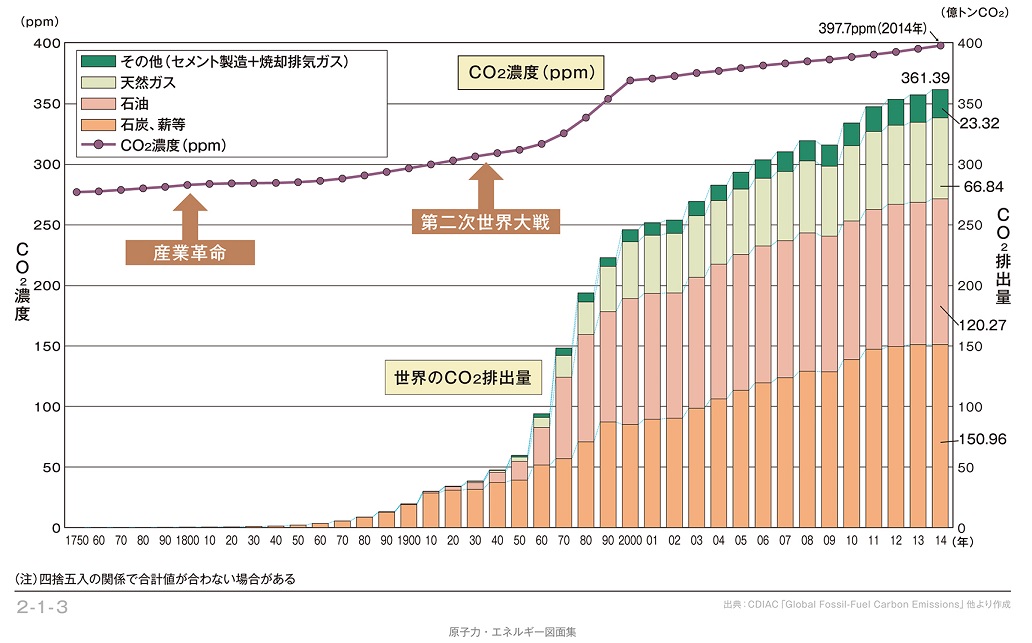

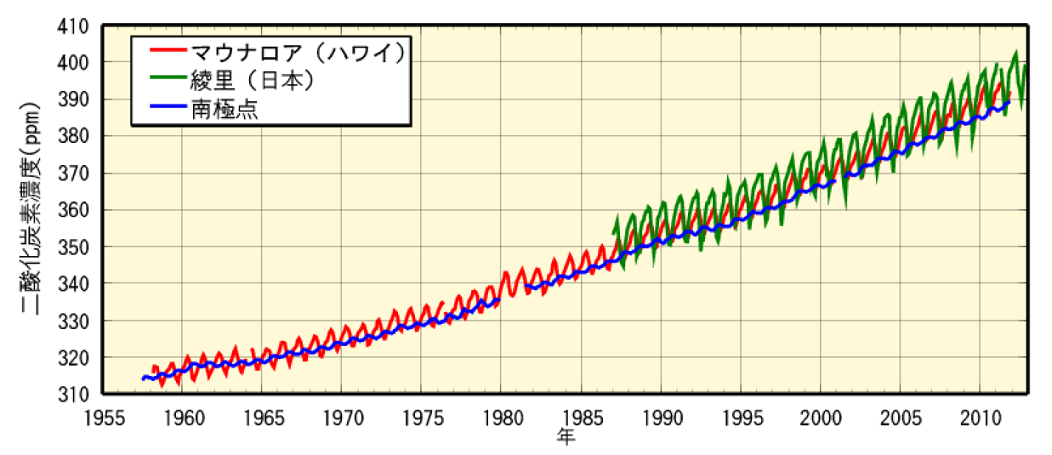

その根拠として、図7と図8に象徴されるような大気中の二酸化炭素濃度の上昇データが使われた。図7はイギリスの産業革命以降の260年間の推移であり、図8はハワイのマウナロア観測所が1958年に初めて測定してから以降のデータである。

従来は図8が多く用いられてきたが、この数年ではグラフの基準年が1990年に設定されたグラフを見かけることが多くなった。少しこの分野の歴史を学ぶと、1988年6月がターニングポイントであることを知る。なぜなら既述したように、当時NASAのハンセンがアメリカ上院議会公聴会で、「地球温暖化」の警告をした1988年6月までの30年間、日本や世界の趨勢は「地球寒冷化」論一色に染められていたからである。図8で明らかなように、「地球寒冷化」が真剣に議論されていた1960年代から80年代でも、世界的には一貫して二酸化炭素濃度は増加していた。何しろあの小松左京でさえも、1974年に「地球が冷える異常気象」を編集していた時代なのである。

前年に『日本沈没』を刊行していた小松は、「私たちの前にあらわれつつあるのは、『寒冷化』という、大環境システム全体に起こる変動の兆候である」(小松、1974:346)とのべて、飢餓や食糧問題への世界的な対応を強調した。なお、共著者は地球物理学の竹内均と飯田隼人、気象学の根本順吉、医療史の立川昭二、食糧問題の西丸震哉であった。

それが、全く突然に手のひらを返したように、二酸化炭素濃度が増え続けたら「地球温暖化」が生じるという議論に転換した。この辺りの事情や理由を私は環境学者でこの問題の専門家に繰り返し尋ねたが、納得のいく回答は今でも得られないままである(金子、2012;2013)。

それで私はこの十数年来「懐疑派」なのだが、気象学をはじめ自然科学には素人なので、あくまでも知識社会学を通してみた「二酸化炭素地球温暖化」の言論世界のあり様についての「懐疑派」に徹してきた。

理由の一つは、長い期間でいえば産業革命期から大気中の二酸化炭素濃度は一貫して増加しているのに、なぜ1958年から1988年まで「地球寒冷化」論が隆盛であったのかの疑問による。

二つ目には二酸化炭素濃度が依然として上昇していた1988年にハンセンが主張した「地球温暖化」に対して、大勢を占めていた「地球寒冷化」論者はどうして沈黙することになったのか。それが未解決のまま30年間が過ぎたことにも不信感が強い。もちろんこの2点はいわば一般的な疑問であるが、図7や図8に依拠して「二酸化炭素地球温暖化」を論じる人々もまた、この逆転の説明をしない状況が不思議である注11)。

そこで知識社会学の出番となるのだが、これは「知識の社会的根源を掘り出し、知識や思考がその環境をなす社会構造によってどんなふうに影響されるかをひたすら探求する」(マートン、前掲書:401)学問である。したがってこの問題では、二酸化炭素濃度の一貫した上昇という自然現象についての知識が、1958年から測定データが揃い始めた当初の30年間は「地球寒冷化」に収束し、ハンセンが上院公聴会で警告した1988年6月の後、おそらくは1990年辺りからその後の30年間は「地球温暖化」に変質した理由は何かというテーマに結びつく。換言すれば、二酸化炭素濃度の上昇という自然現象は同じなのに、そのネーミングが真逆なのはなぜかとなる。

理由の一つには、二酸化炭素濃度が増えてきたとしても、気象庁のホームページ(閲覧日2021年10月30日)によれば、1891年から2020年まで世界全体の濃度では290ppmから400ppmへ増加したが、この期間の温度の上昇は0.75度しかなく、少なくとも「寒冷化」ではなかったという結論がありえる。

私は同時に130年間で0.75度の上昇ならば、それは「温暖化」でもないと考えるが、IPCCはじめ世界のほぼ大半がこれを「温暖化」の前兆として、その延長線上の2100年には2度や3度の気温上昇をシュミレーションしてはじき出し、危機を高唱するようになった注12)。

その理由は何か。おそらく「地球寒冷化」ならば、それがもたらす身近な飢餓や忍び寄る食糧問題が大きなテーマになるからであろう。そうなれば、世界200か国の足並みがそろいにくく、命に直結する食の問題だけにそれぞれの国で自国最優先が標準化されてしまう。同じグローバル資本主義経済下でも、食をめぐる完全競争の結果、南北間ないしは東西間での厳しい淘汰が避けられなくなる注13)。

しかし、少なくとも現世代(40歳代から70歳まで)の為政者が直面しない2050年や2100年ならば、建前としての声高な自国優先主義(ナショナリズム)は収まり、曲がりなりにも世界協調の姿勢(コスモポリタニズム)を示し合うことは可能である。IPCCは国連の機関なので、途上国への支援という視線は不可欠だから、いわばUnited Nationsの最終的手段として敵としての「二酸化炭素地球温暖化」が仕立てられたのではないか。そしてその延長上には自然環境でさえグローバル資本主義のフロンティアになりえるし、積極的な投資もまた良しという空気が醸成されている。

そのようにでも考えないと、人体で14%を占める炭素を悪者扱いにしたり、光合成の主原料であり、大気中に0.03%(300ppm)から0.04%(400ppm)しか含まれない二酸化炭素を排撃するような言論が、世界的に大流行することはありえない。水と二酸化炭素による光合成で、炭素が放出され、同時に炭水化物が合成され、それがすべての動物の食糧の源になることは中学生ならみんな知っている。にもかかわらず、炭素や二酸化炭素を敵視した言論が世界を覆いつくしているかのようである。

そうすると、「一度、理論が『遅滞』、『推進』、『時代錯誤』、『偶然』、『相対的独立性』、『究極の依存』のような諸概念を含むと、理論は極めて不安定、極めて不明確となり、そのため実質上どんなデータの配置とでも折り合いがつくようになる」(マートン、前掲書:438)。私は、二酸化炭素濃度が一貫して上昇した期間に、「寒冷化」と「温暖化」の両者が使い分けられてきた理由として、マートンのいう「推進」(具体的にはグローバル資本主義の推進)を挙げておきたい。

なぜなら、今日では世界の二酸化炭素排出国のうち60%は工業化を推進したい発展途上国であるからである。先進国はさらなる高度工業化を進めたいが、途上国の工業化も視野に入れざるを得ない国連としては、二酸化炭素排出規制により、それに適応した先進国のイノベーションを進めたいという本音がみえる。

以上の推論はこの問題の一つの背景分析に過ぎない。二つ目は、人間の行為や集合行動が大気の総合状態としての気候にどこまで影響力をもちうるかという素朴な疑問がある。これを細かく気温、降水量、風、海流、太陽エネルギーなどに分けると、これまでもこれからも人間の行動などは気候に対する大きな影響力因子にはなり得ないのではないか。

その証拠に、2021年7月に発生した熱海の集中豪雨災害に触れたマスコミでは、「自然は人の手が及ばぬものと承知している」(『北海道新聞』「卓上四季」2021年7月4日)と書いている。人類は台風の発生も来襲も集中豪雨も潮の干満さえも防げない。それは全世界の人間が承知しているのに、なぜ大気温度ならば人間活動が排出する二酸化炭素を減らしたら低下させられると信じるようになったのか。私は集団催眠による「集合表象」だと見ているが、その理由は大気温度以外の降水量、台風、地震、海流、太陽エネルギーなどには全人類が白旗を掲げるからである。

しかし「人の手が及ばぬ」と書く一方で、その新聞社は熱心に「二酸化炭素地球温暖化」特集を繰り返し、再生エネルギーに特化した記事を連発していて、地球温暖化対応だけは「人の手が及ぶ」と強弁しているようである。この分野ではそのような立場を批判するいわゆる「懐疑派」も健在なのに、政財界、マスコミ、一部の学界はその「懐疑派」には科学的な答えを示すことなく、自然に優しくない再生可能エネルギーづくりに邁進する。

景観を破壊し、人体だけではなく動植物にも負の影響を及ぼす現今の風力発電技術は、いずれそうではない方向で徐々に確立するかもしれないが、その前提となる科学的認識として「二酸化炭素地球温暖化」は果たしてどこまで真理といえるのか。太陽エネルギー、火山爆発、海面からの水蒸気蒸発などを相手にした人為的な活動が、シミュレーションで弾き出された地球上昇温度1.5度をめぐりどこまで有効性をもちうるか。気候変動を人間活動で左右できないし、それは自然への冒涜であるという懐疑派(skeptic)の業績は完全に無視できるのか。たとえば、赤祖父(2008)では、1800年ころからの地球温暖化のうち、六分の五は自然変動、六分の一が人類活動からの二酸化炭素による影響だと細かく述べられている。

半世紀以上も前にエネルギー源について、「人間は、もっと原始的な技術へ逆戻りするか、または、その現状を大きく超える知識へ進まねばならぬ」(ボールディング、1964=1967:22)といわれたことがある。この後者が「再エネ」を想起させるが、果たしてその技術は正しい知識に裏付けられてきたか。「私たちが大転換と呼ぶ、長い、持続的な、不可逆的な過程は、人類の学習および知識の獲得過程と特別の関係がある」(同上:25)からこそ、正しい知識のみが大転換を制御できる注14)。

たとえば、2021年8月10日 AFPによる報道では、ロシア水文気象環境監視局は9日、サハ共和国の状況は「悪化し続けている」と警告した。同局によると、「アクセスが困難な遠隔地」を含む340万ヘクタール近くが延焼したからである。

一方、NASAは7日、衛星画像で森林火災の煙が「サハ共和国から3000キロ以上離れた北極に到達している」と発表して、「観測史上初めてのこと」だと評した。6日には「ロシアの大半」が煙に覆われたとも述べた。

環境保護活動家らは、消火活動にかかる費用が損失額を上回る場合や、居住地に影響を及ぼさない場合には介入しなくてもよいとする法律を根拠に、当局が毎年広大な範囲を焼失させていると非難している。

ロシアの森林当局によると、今年の火災は1400万ヘクタール以上に及び、今世紀に入って以降、2番目に被害の大きなシーズンとなっている。

このような火災はその膨大な煙の量で太陽光線を遮るから、従来は地球寒冷化をひき起こす要因と指摘されていたが、集団催眠下にあると思われるCOP26やIPCCでは、そのような観点からはコメントされなかった。これは非科学的態度である。何よりも「二酸化炭素地球寒冷化」論の黙殺があるし、火山の爆発による噴煙やガスや森林火災による煙などは太陽光線を遮断して、地上温度を下げる作用があるからである。

この意味でも、「転換の実現に特に適したイデオロギー」は資本主義でも社会主義でもなく、「社会に適用された科学的イデオロギー」であり、しかもそれは「戦略」となる(ボールディング、前掲書:164)。そして正しい知識を持つための「戦略」は理論の彫琢であり、「科学上の推論は、観察から導き出されるものでなく、理論から導き出される」(同上:41)が日常的な指針になる。注意したいことは、観察なき理論はありえないから、どのような観察を通した理論を構築するかに、この21世紀「戦略」の成否がかかっている。

これはポワンカレのいう、「科学的事実なしには科学はあり得ないし、科学的事実はなまの事実の翻訳にほかならない以上、なまの事実なしには科学的事実もあり得ないからである」を彷彿とさせる(ポワンカレ、1905=1977:243)。

そこで、一つの理論としてこれまでに応用してきた社会学における機能的等価性の観点から、発電所の面積、「gCO2/キロワット時」でみた二酸化炭素排出量、1kWh当たりの発電コスト(政策経費を含めた値)についても検討してみたい。原発を廃止して、火発も無くして、「再エネ」にすべて取り換えると選択は、果たして機能的等価性を持ちうるかという問題である。

- 注10)

- 集合表象についてはデュルケム(1895=1978)を参照のこと。

- 注11)

- モレノはハンセンが2015年に「50年後に海面が3m上がる」という予測を紹介した後、「事実がないなら予想で脅す」(モレノ、2018=2019:83)とした。シミュレーションデータに特化したIPCCやCOPの議論の仕方も、「事実がないなら予想で脅す」との類似性を感じさせる。

- 注12)

- 2021年度ノーベル物理学賞受賞した真鍋の研究は、新聞報道などを総合すれば、1967年に発表した「大気中の二酸化炭素の濃度が2倍になると、地上気温が2.3度上がるという試算結果」などがあり、これもまた授賞理由の一つのようである。この試算結果を活かせば、当時の二酸化炭素の濃度は320ppmくらいだったから、2倍の640ppmになれば、2.3度上がることになる。それからの54年間での上昇で現在は400ppmを超えているが、このような試算結果が検証されるのはかなり先のことになる。

- 注13)

- COP26での石炭火力発電廃止への動きにも、2040年ガソリン新車発売禁止でも、すでにこの傾向が鮮明である。

- 注14)

- 「原発」のいわゆる「核のゴミ処分」に触れて、これに反対する「再エネ」論者は数多いが、耐久年度を過ぎた風力発電機の撤去や太陽光パネルの取り壊しに言及するものはほとんどいない。また、10年前はともかく、「再エネ」装置による自然攪乱、景観破壊、健康被害、農水産物生産阻害に配慮する「再エネ」論者やマスコミも今日ではほぼ皆無である。