災害は温暖化そのものではなく寒暖の繰り返しで起こる

堅田 元喜

キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

人類は、過去数千年の間に様々な気候の変動を経験し、乗り越えてきた。その歴史には、地球温暖化に伴う気温上昇にも相当する温暖期も含まれているので、過去の人類が気候変動に対してどのように対応(適応)してきたかを紐解けば、今なすべきことが見えてくる。総合地球環境学研究所において2014年から5年間実施された「気候適応史プロジェクト」注1)は、気候学・歴史学・考古学の手法を持ち寄って縄文時代中期から現在までの2600年間の気候と社会の関係を再構築した学際的なプロジェクトだ。その研究成果注2)によれば、飢饉や紛争は、温暖期の気候に過度に適応した社会がその後数十年続く気温や降水量の急変に対応しきれず発生した可能性があるという。

1.気候の変動は周期で分解できる

「気候適応史プロジェクト」の特徴は、古気候学分野の最新の分析技術と歴史・考古学の豊富なアーカイブズ(文献史料や考古資料)の解析を組み合わせたことである。アーカイブズに掲載されている冷害や旱魃、洪水などの気候災害の発生の原因を明らかにするには、夏の気温や降水量の精度の高い連続データが必要であった。ここ最近になって古気候学の技術が急激に進展し、過去1200年分の東アジアにおける夏季の平均気温注3)や過去2600年分の本州中部における降水量の指標となる夏季の年輪セルロース酸素同位体比注4)の経年変化が復元された。これらのデータは年単位という高い時間分解能で得られ、近世以前の日記・気象災害史料から復元した気象データや近代の気象観測データを用いて精度検証が行われた。同時並行で、歴史学者や考古学者によりアーカイブズの記録から社会の応答の「指標」を探索や定量化が検討された。そして、多数の研究者が異分野の間に聳え立つ様々なハードルを乗り越えて協同し、単純なデータの比較作業に留まらず、時代ごとに異なる気候変動と社会応答の複雑な関係を明らかにしたのである。

ところで、気候には周期性があり、古気候データは年単位から千年単位まで様々な周期(時間スケール)の変動が重なり合ってできている。よく知られているものとしては、地球の自転や公転周期による日変化や年変化(季節変化)、熱帯地方の雲の量などの30~60日周期、赤道上空の成層圏下部の風の準2年振動(QBO)、さらに数年に1回起こる熱帯の東部太平洋の異常昇温(エルニーニョ)とこれに対応する赤道太平洋地域の東西の気圧変動(南方振動)、11年・22年・80年の太陽黒点周期、約35年のブリュックナー周期、そして数万年単位の氷期・間氷期サイクルなどがある注6)。これらの変動はその引き金(太陽放射量などの熱的な外力の変化)がはっきりしているが、他にも気候システムに内在する非線形性による自然の変動も存在し、最新の数値シミュレーション技術をもってしても未だ再現しきれていない注7)。

実際に、「気候適応史プロジェクト」で得られた過去2600年の夏の降水量の長期変化のデータ(図1a)を眺めてみよう。この変動は統計的手法により1年以上の周期を持つ成分に分解することができ、例えば地球温暖化のような百年単位の現象を抽出することもできる(図1b)。社会との関係で特に重要なのは数十年の間に起きる急激な上下変動(図1d)であり、これが数百年に一度の割合で間欠的に大きくなっていることがわかる。そして多くの急激な変動は歴史上の時代転換の直前に出現しており(図1e, f)、気候変動と社会応答の間に何らかの関係があることを示唆している。

2.温暖期の後の寒暖が飢饉につながる

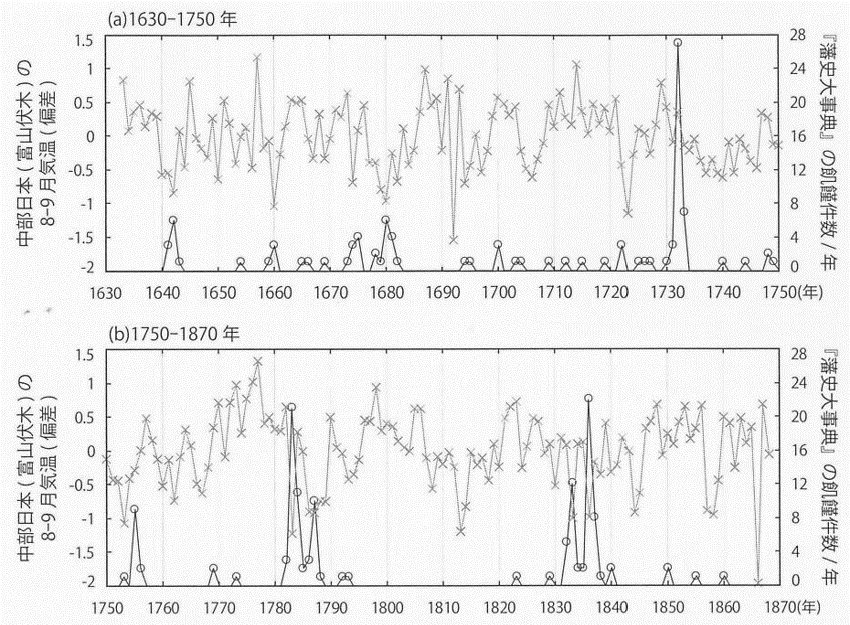

さて、図1fの江戸時代にあたる17~19世紀は「小氷期」と呼ばれ、一般には現在よりも寒冷化が進んでいたと考えられている。この期間の夏の中部日本での気温と文献史料に見られた全国での飢饉の発生件数の経年変動が図2である。気温が低下したときに全国の飢饉の発生件数が増加する傾向があるので、一見すると夏に気温が上がらず稲の成長が阻害され、コメの収穫量が減ったことが飢饉を引き起こしたと解釈できる。

ところが、実態はそれほど単純ではない。図2をよく見ると、1780年代と1830年代の前には10年近く続いた温暖な期間も存在する。図1のように周期で分解すると、温暖期と寒冷期は約40年ごとに交互に現れていた。飢饉は単純に寒冷な年に起こるわけではなく、「温暖な時期が10~20年続いた後の急激に寒冷化したとき」に起こっていた可能性がある。過去の経済史研究の成果によれば注8)、江戸時代の稲作は江戸や大阪の巨大な米市場への売却を前提とした市場依存型であったので、初夏のうちから米の先物取引の価格が上昇し始めると、積極的に備蓄米を売り出す投機的取引が行われたという。このため、突然の寒冷化に対して対応できずに大量の餓死者を生むことになったとされている。江戸時代にとどまらず、さらに昔の中世でも温暖後の寒冷化が起こった際に数多くの飢饉の報告が認められる注5)。平家の隆盛は温暖期の安定した豊作により支えられたが、その後の没落は逆に1170年代から始まった寒冷化と連動していた可能性も指摘されている注9)。「気候適応史プロジェクト」によって、これらの定性的な知見(仮説)が気温と飢饉の発生件数のデータによって裏付けられたといえよう。

この解析結果から、過去の社会がどのような気候変動に弱かったかを学ぶことができる。すなわち、10年以上豊作の時期が続いて人口が増えたり生活水準が向上したりすると、その10年後に起こる凶作に人々が適応できずに飢饉(災害)が起こってしまうということである。数年程度の一時的な豊作期間は人々に全貌が記憶されやすいため予測しやすく、生活様式を変化させることなく備蓄などで凶作を乗り越えることができる。逆に、数百年という長周期の気候変動には、人々は自ら気がつかないうちに多世代にわたって生活様式などを徐々に変化させて対応することが可能であろう注5)。これらに対して、数十年周期の気候変動は一生に数回しか経験しないために、予測も対応も非常に難しいのである。

3.飢饉を乗り越えた社会もある

「気候適応史プロジェクト」は、前節で示した過去の気候と社会の関係の解釈にとどまらず、気候変動に強い社会システムの探索にまで踏み込んでいる。その方法とは、「例外」に注目することである。例えば、図2では14世紀の約100年間、気温の数十年周期の幅が大きいにもかかわらず飢饉が報告されない場合が見られる。これらは全体的な関係には当てはまらない「例外」であり、「都合の悪いデータ」として無視することもできる。

しかし、このプロジェクトではこれらの例外を「飢饉を乗り越えた社会の対応」とみなすことで、「鎌倉時代後半から流通経済が発展し、市場を介して地方の飢饉を緩和することが可能になった」という新しい仮説が立てられた。実際、13世紀までの飢饉は地域ごとに散発的に発生する傾向にあったが、15世紀以降は京都を中心とした都市型の飢饉が多かったという。もともと地域ごとに生産されていた食料が、流通の活発化によって京都に大量に集まり「気候変動に脆弱なシステム」が出来上がってしまい、それに大きく依存した15世紀の都市に住む人々は飢饉の被害を受けてしまったのかもしれない。これらの因果関係の妥当性は慎重に検証しなければならないが、過去の経済史研究で得られた様々な知見と照合することで明らかになるであろう。

以上のような解析手法を様々な事例に適用すれば、気温や降水量の激しい変動が起きた時代にどのような社会の転換が起きたのか、また当時の人々がいかに起こるべき飢饉や紛争を回避することができたかを知ることができる。明らかに失敗といえる対応や、うまく危機を乗り越えたと評価できる対応もあったはずである。このように、様々な事例を深掘りすることで現在にも生かせる教訓が得られる可能性は高い。

4.過去から学ぶ地球温暖化問題への適応策

気候の周期性を意識して、地球温暖化が進んでいる現在とその対応を考え直してみよう。仮に、現在が百年以上かけてゆっくりと気温が上昇している最中にあるとすると、前節で述べたように気温上昇に適応する時間的余裕は十分なので、自然となされる可能性が高い。しかし、現在の気候が数十年周期の最中にあり、温暖期と寒冷期もしくは乾燥期と湿潤期が激しく入れ替わるタイミングだとすれば、地球温暖化に伴う気温上昇に過度に適応するとその後にやってくる寒冷期や干ばつなどの被害を受けて「適応に失敗」してしまうかもしれない。実際、1980年代初めに見られた農作物の冷害は近年発生していないので、これへの備えが必要かもしれない。水災害の観点でも、1970年以降日本にはほとんど強力な台風が上陸しておらず注10)、防災に緩みが生じている懸念がある注11)。このように、ここ数十年の気温上昇が今後も継続するという先入観を捨てて、今の気候がどのような状態にあるかを慎重にモニタリングしながら災害に備えるべきである。

地球温暖化の対策に必要なものというと、真っ先に将来予測が浮かぶかもしれない。例えば、農業の分野では野外実験結果の知見を取り入れた気候シミュレーションによる100年後のコメの収量や品質の予測が行われている注12)。シミュレーションは基礎情報としては有用かもしれないが、将来の気候の(自然の)周期性はもとより、技術や制度の導入などによる社会変革(イノベーション)までは予測しきれない。したがって、過去に起きた事実を紐解いて気候変動に対する現在の社会の強みと弱みを把握し、地球温暖化の対策立案に生かしていく姿勢も大切である。

【謝 辞】

図1ならびに図2の利用に際しては、名古屋大学・中塚武教授ならびに株式会社臨川書店の許可をいただいた。

- 注1)

-

総合地球環境学研究所(2014)「気候対応史プロジェクト」高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索

https://www.chikyu.ac.jp/nenrin/index.html - 注2)

-

中塚武(監修)(2021)気候変動から読みなおす日本史 全6巻,臨川書店

http://www.rinsen.com/linkbooks/ISBN978-4-653-04500-7.htm - 注3)

- Cook, R.E., Krusic, J.P., Anchukaitis, J.K., Buckley, M.B., Nakatsuka, T., Sano, M. and PAGES Asia2k Members. (2013) Tree-ring reconstructed summer temperature anomalies for temperate East Asia since 800 C.E. Climate Dynamics, 41, 2957–2972.

- 注4)

- Nakatsuka, T., Sano, M., Li, Z., Xu, C., Tsushima, A., Shigeoka, Y., Sho, K., Ohnishi, K., Sakamoto, M., Ozaki, H., Higami, N., Nakao, N., Yokoyama, M. and Mitsutan, T. (2020) A 2600-year summer climate reconstruction in central Japan by integrating tree-ring stable oxygen and hydrogen isotopes. Climate of the Past, 16, 2153–2172.

- 注5)

- 中塚武(監修)(2021)気候変動から読みなおす日本史1 新しい気候観と日本史の新たな可能性,臨川書店,pp. 336.

- 注6)

- 河村武(1986)気候変動の周期性と地域性,古今書院,pp. 304.

- 注7)

-

田中博(2019)地球温暖化はどこまでが自然変動か ―温暖化の将来予測は仮説であり、真実ではない―

https://ieei.or.jp/2019/10/expl191011/ - 注8)

- 菊池勇夫(2003)飢饉から読む近世社会,校倉書房,pp. 448.

- 注9)

- 磯貝富士男(2013)武家政権成立史 気候変動と歴史学,吉川弘文館,pp. 164.

- 注10)

-

気象庁(2021)中心気圧が低い台風(統計期間:1951年~2021年第4号まで)

https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/ranking/air_pressure.html - 注11)

-

堅田元喜(2021)極値統計学の考え方―異常気象は、それほど異常ではない?―

https://cigs.canon/article/20210524_5806.html - 注12)

-

農業・食品産業技術総合研究機構(2021)プレスリリース (研究成果) 気候変動による水稲(コメ)の収量や外観品質への影響は従来の予測以上に深刻である ―高温と高CO2の複合影響を組み込んだ最新のモデルによる予測―

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niaes/143133.html