「江戸東京野菜」の企業家精神

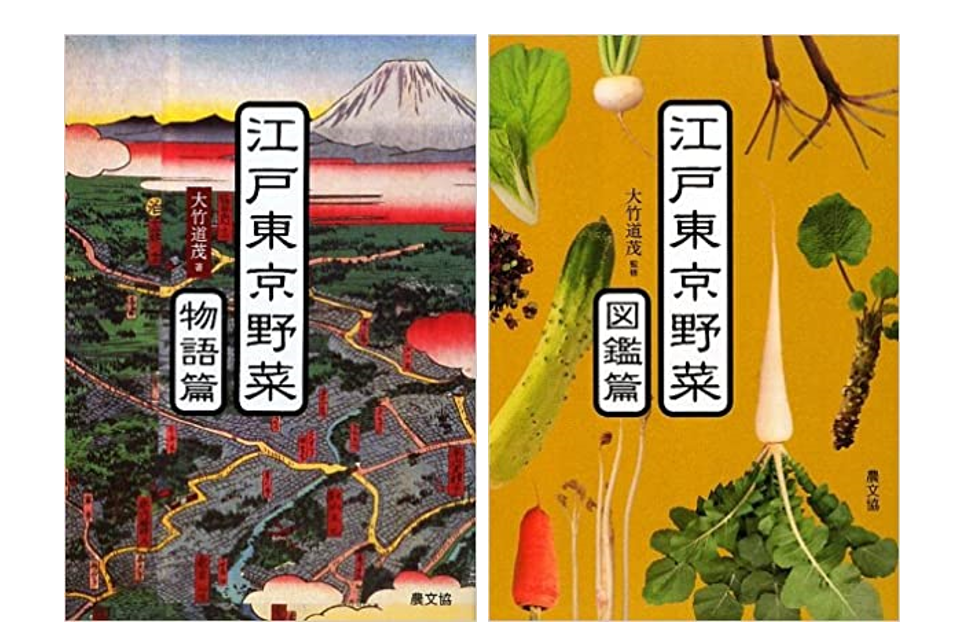

書評: 大竹 道茂 著『江戸東京野菜 物語篇・江戸東京野菜 図鑑篇』

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

(電気新聞からの転載:2021年6月25日付)

江戸東京野菜は、地産地消で新鮮かつ美味であるとしてブランディングされている。その歴史について詳しくまとめたのが本書で、実に面白い。

幕府が開かれると江戸は大発展し、人口は100万人と当時世界最大規模の都市になった。全国から参勤交代で武士が来て、江戸城を取り囲み武家屋敷を建て、商人や職人も集まった。巨大な消費都市の誕生であり、この「市場の力」が江戸の野菜イノベーションをもたらした。

参勤交代の武士のみならず、全国をまたにかけて活動する篤農家や商人が、津々浦々の作物の情報を仕入れ、その種を交易し、それぞれの土地で育成を試みた。江戸幕府が開設されたことで、日本全体でアイデアが交換されるようになり、イノベーションが進んだわけだ。今風にいえばグローバリゼーションの波が全国の農業に押し寄せたのだ。

種は新しい土地にまかれ土壌に合うものが選抜され、栽培されるようになった。湿地帯では足立のセリや葛西のレンコンが栽培された。現在の滝野川付近では、水はけのよい黒土の台地で長さが1メートルに達するニンジンが育てられた。

作柄のよいものが選抜されてその種がまかれる、ということが繰り返され、各々の土地にあった名産品が育成された。練馬のダイコン、茗荷谷のミョウガ、谷中のショウガ、現在の江戸川区小松川の小松菜などだ。農家による飽くなき品種改良が続けられた。マーケットに鍛えられる中で試行錯誤を繰り返す、というイノベーションの典型がそこにあった。

江戸っ子は「初物(はつもの)」が大好きだったので、農家は1日でも先駆けて市場に作物を出すべく競った。品種改良のみならず、加温して生育を早める促成栽培まで行われた。無論、当時はガラスやビニールの温室も石油ボイラーもない。だからムシロで囲いや覆いをして、堆肥を敷いて発酵熱で加温した。さらには油を浸した障子紙で覆い、炭火で加温までした。これで夏野菜であるナス、ウリ、インゲンを冬に出荷したというから、すごい執念だ。初物があまりにも高い値段で売れるので、これはぜいたくだ、無駄遣いだと、江戸幕府は倹約令を出して何度も禁止している。だが何度も禁止しているということからも分かるように、要は全然効き目はなかったようだ。

江戸時代の日本はイノベーターにあふれていたようだ。

※ 一般社団法人日本電気協会に無断で転載することを禁ず

『江戸東京野菜 物語篇・江戸東京野菜 図鑑篇』

『江戸東京野菜 物語篇・江戸東京野菜 図鑑篇』

大竹 道茂 著(出版社:農山漁村文化協会)

ISBN-13:978-4540091087/978-4540091094