コロナ禍はドイツの環境政策をどう変えるか(その3)完

三好 範英

ジャーナリスト

前々回、前回とコロナ禍がドイツの環境政策に与える影響について見てきたが、今回は視野をやや広く取り、ドイツ政治、社会の動向と環境政策の関連について考えてみたい。

画像提供:PIXTA

まず政治から。ドイツ政治はコロナ禍で大きく変わった。一言で言えば、ここ数年、不安定だった政治が安定化した。

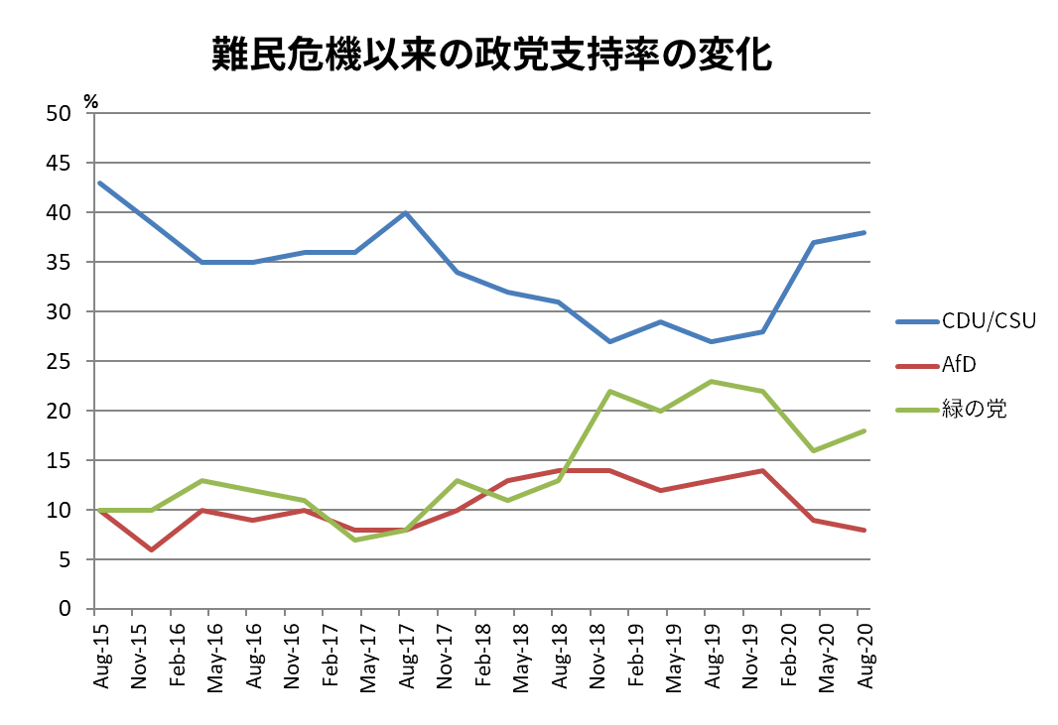

2015年夏、メルケル首相が100万人を越える難民受け入れを行った、いわゆる難民危機以降、ドイツ政治を特徴付けたのは「分極化」だった。

おさらいになるが、この難民受け入れはドイツ世論を2分し、移民・難民受け入れに反対する新興右派ポピュリズム政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が支持を伸ばした。地方(州)議会も含めてAfDは既成政党との連携を排除されているので、AfDがかなりの割合で議席を取ってしまうと、中道右派、左派系ともに既成政党は政権を成立させるための多数派形成が難しくなる。そこで選挙後、政権発足までに時間がかかり、その間に「政治の空白」が生じるケースが増えた。

メルケルが2018年12月、キリスト教民主同盟(CDU)党首を辞任し、その後継となったアンネグレート・クランプカレンバウアー(現国防相)も、1年2か月ほどで党首辞任を表明したのも、こうした政治の不安定化が背後にあった。

さらに昨年(2019年)から高揚した気候変動対策を求める「Fridays for Future」の運動が加わった。もともと環境派が強いドイツだが、この運動が世論を喚起し「緑の党」の支持も上昇した。こうしてドイツ政治はおしなべて既成の中道政党が弱体化し、左右両極に支持が拡散する分極化、不安定化の様相を強めてきた。

こうした傾向が続いていた中で、今年に入ってからのコロナ禍の拡大があった。ドイツ社会の雰囲気は、2月中はまだどこか他人事という感じだったが、3月に入って急速に感染が拡大した。この間、メルケルは前面に出て対処することはなく、最初にコロナ禍に関する記者会見を行ったのは、3月11日である。3月18日にはテレビ演説を行い、国民にコロナ対策への協力を訴えた。メルケルが対処の前面に出ることで、メルケルとキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)への支持は急上昇した。

確かにメルケルのテレビ演説は、国民に率直に危機感を訴えかけるいい演説だったが、この時点で政府がコロナ対策で目立った成果を上げていたわけではない。一つの演説で世論の動向がガラッと変わることは、ドイツの政治文化で演説がいかに大きな比重を持つかを物語っている。それはそれで私はある種の恐ろしさを感じるのだが、日本では日独の政治文化の違いにまで考えが及ぶことはなく、メルケル演説をただ礼賛する向きが多いようである。

話が脇道にそれたが、ともあれCDU・CSUへの支持は20%台後半から30%台後半に回復し、メルケルへの支持も71%までになった。長期低落傾向にあった政権与党の社会民主党(SPD)もやや支持を回復した。反面、AfDと緑の党は支持を落とした。

一般的に危機が強いほど政権担当者の支持が上昇する政治の法則があるように思う。コロナ禍でも、その惨禍の大きさにもかかわらず、イタリアのコンテ首相や米ニューヨーク州のクオモ知事の支持が上昇した。

ただ、危機が下火になれば政権担当者に集中していた支持も離れていく。ドイツも同様で、このところAfD、緑の党の支持率がやや回復している。7月末現在、日本と同様、ドイツでも感染者数が再び増加傾向にあり今後の展開は分からないが、3~4月、1日7000件近くまで達していた新規感染者数は、5月以降、1000件以下にまで減少し、移動の制限も徐々に解除されてきた。

コロナ禍の切羽詰まった危機が一応去って、旧来の移民・難民や気候変動問題が再びドイツ人の意識に戻ってきたためだろう。この二つの問題は当面、決して消滅しない問題だから、AfD、緑の党は一定程度の支持を今後も保持する。

とは言っても、政治の構図は、プレコロナ(コロナ禍前)に完全に逆戻りすることはないだろう。というのは、ドイツのコロナ感染による死者は9100人を超え、決して少ない数ではないが、国民の意識にあるのはフランス、イタリア、スペイン、英国などのコロナ対策であり、ドイツの対策は「成功した」というのが多くのドイツ人の自己評価だからである。国民の多くはメルケルを中心とした政権担当者に改めて手堅い危機管理能力を見た。コロナ禍が当面続くこともあって、メルケルやCDU・CSUへの支持は当面、さほど落ちないのではないかという気がする。

来年秋に予定されている次回の総選挙に向けて、CDU・CSUのメルケル後継候補選びが本格化するが、当面CDU・CSU主導の政治が続くのではないか。

他方、社会レベルでは、コロナ禍は徐々に社会の基盤を掘り崩しているように感じられる。いうまでもなく「パンデミックの中心」(世界保健機関=WHO)となり、多くの国で厳格なロックダウンを敷くことになった欧州の経済の落ち込みは深刻で、欧州連合(EU)全体の2020年の国内総生産(GDP)成長率予測は-7.4%。ドイツは比較的感染拡大を抑えられロックダウンは緩やかだったとは言え、-6.5%と日本の-4.5%よりもかなり低い見通しである。

こうした中、コロナ禍の災厄を最も強く受けるのは貧困層であり、結果として貧富の格差は一層拡大している。5月中旬、ベルリン、シュツットガルト、ミュンヘン、ドルトムントなどの都市で、それぞれ数千人が集まり、外出規制に反対し早期の経済活動自由化を求めるデモ、集会が起こった。公共放送ARDの報道に拠れば、極右、極左の活動家も加わっていたようだが、多くは都市封鎖や外出規制で収入の道を絶たれ生活苦にあえぐ一般市民だった。

コロナウイルスの集団感染は続いており、メディアで報じられているのは、食肉加工場や収穫期の農場、都市部の貧困層が住む集合住宅などで、どこも短期の外国人労働者や移民の間で拡大しており、劣悪な職場環境や住居環境がその原因となっている。

6月21日にシュツットガルト、7月18日にはフランクフルトの中心部で、移民を中心とした若者たち数百人が商店やバス停留所を破壊、商品を略奪し、警察官と衝突した。ドイツでは、例えば5月1日のメーデーにベルリンなどで極左集団が破壊行為を行うのは年中行事となっているが、移民が中心となり自然発生的に暴動が起きるのはこれが初めてかも知れない。

政治の相対的安定とは裏腹に、コロナ禍は中長期的には社会の最も深いところで抜き差しならない変化を促しているように思われる。貧困、格差問題、それに関連して移民の同化問題が再び深刻な問題として浮上するだろう。

こうした政治、社会状況の中、メルケル政権やEUは、環境政策なかんずく気候変動対策を積極的に進めようとしている。基本的な発想はコロナ禍をむしろ奇貨として、経済復興のための財政支出を炭素中立(二酸化炭素排出実質ゼロ)実現の目的に重点的に振り向けることである。

コロナ禍による経済の落ち込みに対処するため、世界の主要国と同様、ドイツ政府も巨額の財政出動に訴えているが、経済対策の第二段、6月29日に採択された1300億ユーロの「景気プログラム」は、500億ユーロを当てて炭素中立、デジタル化社会を目指すことをうたった。

具体的には、電気自動車(EV)の購入奨励金引き上げ(3000から6000ユーロに)、EVの充電インフラ普及支援、公共輸送機関の支援、水素エネルギー技術の開発促進、高騰している再生可能エネルギー賦課金の引き下げ――などである。

EUレベルでは、1兆ユーロ規模の投資計画「欧州グリーンディール」がすでに公表されており、7月21日にEU首脳会議で合意を見た「復興基金」は、イタリアやスペインなどコロナ禍を最も深刻に被った国が主な対象ではあるが、気候変動対策、デジタル化の推進に重点的に振り向けることになっている。

これに対し、コロナ禍で打撃を受けている産業界からは、炭素中立化志向に傾斜した復興対策に反発の声が上がっている。

欧州議会の中道右派会派である「人民党グループ」の議員からは、「コロナ禍の前から欧州グリーンディールは困難が多かったが、コロナ後では財源を確保することはもはや不可能」「炭素中立の未来に向けて産業を導く前に、まずそれを安定させねばならない」といった発言があったと報道されている。欧州の産業界の声を代弁しているのだろう。

公共放送ARDの報道によると、欧州委員会に対し、自動車、プラスチック、農業などの産業界から、二酸化炭素排出基準強化の先延ばしを求めるロビー活動が活発に行われ、さながら「ロビー活動の戦場」と化していたという。

ドイツの「景気プログラム」に化石燃料で走る自動車への購入奨励金が盛り込まれなかったことに対しては、「(与党である)SPD執行部にも責任がある。このままでは雇用を守れない」と、自動車産業の労働者が有力メンバーの金属労組(IG Metal)からも反発の声が上がった。今後経済情勢が悪化する中で、気候変動対策よりも目の前にある雇用問題への対策を求める声が強くなっても無理はない。

メルケル執行部は環境重視派だが、CDU・CSUの党内には、産業界を支持母体とした議員も多い。CDU・CSU主導の政治が続くとすれば、環境と経済のバランスを図る力学が働くことも考えられる。

次のような出来事も現状を象徴しているかも知れない。

5月30日、ノルトライン・ヴェストファーレン州で石炭発電所「ダッテルン4号機」が商業運転を始めた。500人の反対派が同発電所を取り巻いて稼働反対を訴えたものの、運動は平和的で混乱なかった。それを伝えるメディアのトーンもおとなしいものだった。

ドイツは2038年までの石炭発電全廃を決定している。いくら稼働効率が良く二酸化炭素排出量が抑えられた最新鋭の石炭発電所であれ、原理主義的に反対する運動がもっぱら報じられてきた。褐炭発電に対する反対運動では、露天掘りの褐炭鉱山に活動家が侵入し座り込みを行う実力行使も起こった。

こうした雰囲気が続いていた中で、新規の石炭発電所が稼働するというニュースはちょっと驚きである。「ダッテルン」に対する盛り上がらない抗議運動や報道の様子は、コロナ禍中で気候変動問題の優先順位が下がっている現れと解釈できるかもしれない。

話が総花的になってしまったが、まとめれば、ドイツの気候変動問題の行方は今後も、①コロナ禍②移民・難民の流入や統合問題③貧困や格差問題を含む経済問題――といった変数に左右されるだろう。

ドイツの環境政策が、メルケル政権やEUの計画に沿って一直線に炭素中立に向けて走って行くことはあるまい。他の問題との関わりの中で、相対的に前面に出たりあるいは後景に退いたり、ということが繰り返されるだろう。幅広い視野の中で環境政策を見ていく必要を改めて強調して、3回にわたる「コロナ禍はドイツの環境政策をどう変えるか」は、今回で一応終わりとしたい。