既存ダムの有効利用

ー縦割りを超え連携して安全な流域社会をー

竹村 公太郎

認定NPO法人 日本水フォーラム 代表理事

気象の狂暴化

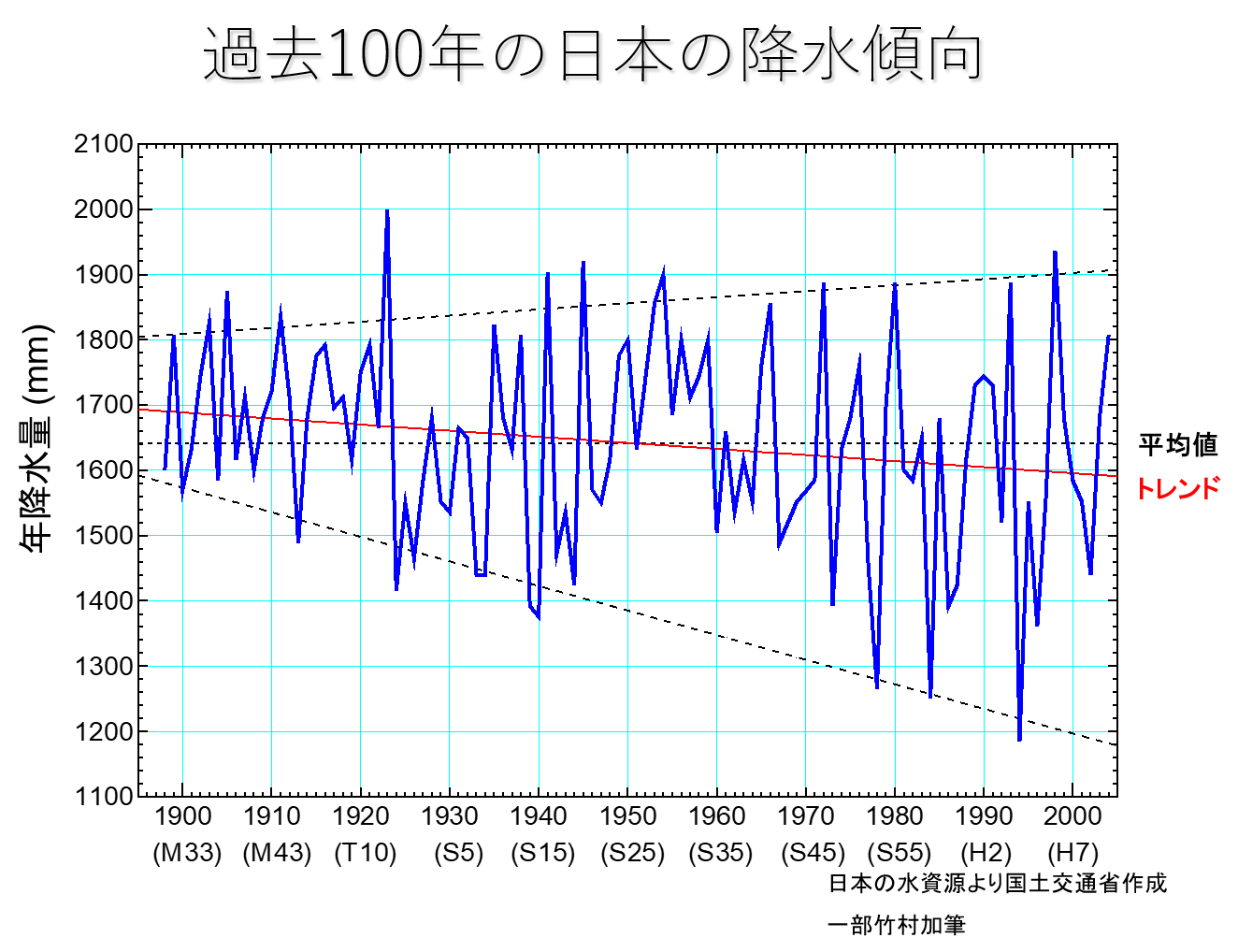

理由は何であれ、温暖化は確実に進んでいる。温暖化により気象は狂暴になり日本列島に襲いかかってくる。気象の狂暴化とは、今までに経験したことのない異常豪雨と異常渇水である。(図―1)の降雨量の長期データでその傾向が見える。降雨量の多い年と少ない年の変動の巾が、次第に大きくなっている。

さらに、その頻度と時期が全く予測不可能なところが、気象の狂暴化の特長となる。

洪水や渇水に関する計画は、ある定まった予測手法に基づいて行われる。その予測手法とは、過去の100年オーダーの実績雨量データが、将来も繰り返しされる、という前提に立った予測手法である。

分かりやすく云うと、100年に1度の豪雨というのは、過去100年間の観測データの中でN0.1の豪雨をいう。気象の狂暴化とは、過去100年に1回発生した規模の豪雨が、10年ごと、いや極端にいうと2~3年で襲ってくることである。

それは豪雨だけではない、大渇水の発生も同じである。

つまり、気象の狂暴化が進行していく将来、過去の実績データで計画したインフラでは、今後発生する洪水、渇水の水災害に対応できなくなっていく。

気象狂暴化に伴う計画の見直し

日本の水関連インフラは明治以降のデータで計画し、戦前、戦後の一世紀をかけて建設整備してきた。しかし、近年の気象の狂暴化に伴い、その計画を見直さなければならなくなった。計画の見直しをするだけではなく、実際にそれに新しい計画に即して実践していかなければならない。

計画を見直すことはできる。しかし、それを実践していくことは容易ではない。なにしろ戦後70年間で日本の都市は大きく膨張し、人口と資産が集中した。この都市を守るため、都市内部で河川の幅を増やし、洪水能力を増大させていく工事は困難を極める。

東京都中央区虎ノ門~新橋間のたった1.4㎞のマッカーサー道路でさえ、計画決定から68年もかかってやっと概成したのを見ればわかる。

都市を洪水から守る方法は、都市郊外で遊水池を作るか、山の中でダムを造って洪水を留める手法がある。都市郊外で遊水池を造る候補地も住宅開発が著しい。山の中で新しい大ダムを造るのは、費用と社会的状況から極めて困難だ。

しかし、方法がある。既存ダムの有効利用である。

既存の洪水防御のダムの運用

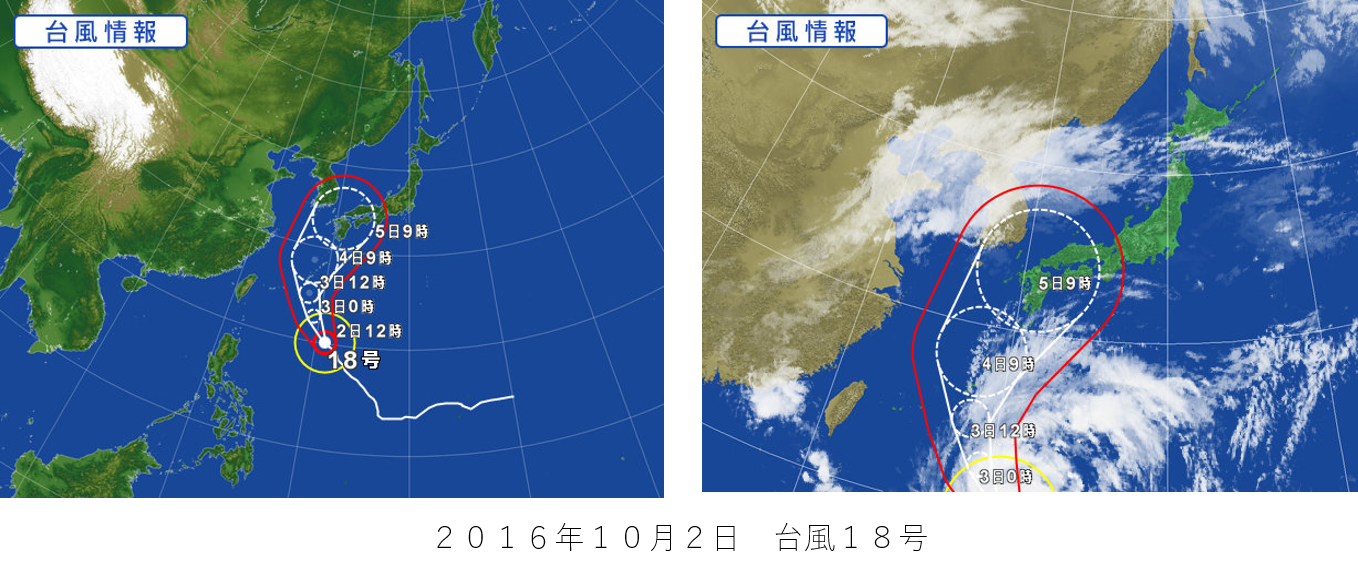

台風や豪雨の予測技術は急速に進歩した。洪水が襲ってくるずーっと以前にその情報は得られる。(図―2)は台風進路の予測の事例である。大規模な洪水が来ると予測されれば、ダムの貯水を事前に下げておけばよい。新たなダムを建設しなくても、洪水を貯め込む容量を運用で増加させる。

具体的にダム運用の例を述べる。洪水の初期段階で洪水を貯める量を少なくして放流してしまう。洪水が次第に大きくなってきた段階で、ダムの洪水量に応じて放流量を高めていき、洪水を貯め込んでいく。洪水がピークを過ぎて、ダム流入量と放流量が一致した後は、ダムに貯まった水を保存して、流入量と同じ量を放流していく。

要は、洪水の初期ではなるべくダムに貯留せず、ダムの空容量を確保する。洪水の後期では、次の台風が来ない限りダムに水を貯留して、その水を最大限に利用していく操作である。

この運用により、既存ダムで洪水を防止し、かつ、貯水した水を利水や水力発電で最大限利用できる。

既存ダムの嵩上げ

ダム運用の見直しと同時に、新ダムを造るのと同じ効果がある方法がある。それは既存ダムの嵩上げである。

(図―3)はダム嵩上げの事例である。ダム湖の上部は面積的に大きく広がっている。そのため、ダム嵩上げの水の貯留効果は絶大である。夕張シューパロダムの嵩上げの例では、43mの嵩上げで、新たに3億4千万m3のダム容量が生まれている。これは100m高さの新規ダム4~6個を造ると等しい価値がある。

この既存ダムの嵩上げの建設費は圧倒的に低い。なぜなら、ダム水没に係る補償費は支払い済みである。通常、ダム建設事業費の5分の4は水没補償や、付け替え鉄道、付け替え国道などのダム水没に関連する対策費である。既存ダムの嵩上げは、それが免除されるので事業費は圧倒的に安くなる。

なお、既存ダムの嵩上げはすでに多くの実績があり、ダム嵩上げ技術も確立されている。

既存ダムの嵩上げにより、新たな容量が生まれる。その貯水容量を利用して、洪水を貯め込む容量としたり、水力発電のための容量としたり、下流の水道、農業用水などへの補給の利水容量にできる。

既存の利水ダムの洪水防御の連携

2020年6月4日、もう一つ効果的な手法が生まれた。洪水目的を持たない「利水ダム」が洪水防止に協力していくという制度である。

赤羽一嘉大臣会見要旨

本日の閣議案件については御報告することはございませんが、そのほか2点御報告させていただきます。

1点目は、既存ダムにおける洪水調節機能強化に向け、利水ダム管理者等との「治水協定」の締結について、御報告させていただきます。

近年の水害の激甚化を踏まえ、ダムの「事前放流」のスムースな活用を図るために、これまで、官房長官の御指示のもと、関係省庁が連携し、電力事業者や農業関係者などの利水ダム管理者等との間で協議・調整を進めてまいりましたが、今般、ダムのある1級水系、99水系ございますが、全ての水系において、事前放流の具体的な開始基準や水位低下量を定める治水協定の合意に至ることができました。

利水ダムの管理者をはじめ、関係の皆さま方に、事前放流の御理解をいただけたことに関しまして、深く感謝を申し上げたいと思います。

また、これから本格的な出水期を迎えることから、1級水系における新たな運用を的確に行い、水害の防止・軽減に全力で取り組んでまいりたいと思っております。

また、2級水系におきましては、ダムのある354水系のうち、現在、76水系で河川管理者である県と利水ダム管理者等との間で具体的な協議が行われているところであり、そのうち、福島県管理の鮫川さめがわ水系1水系では既に治水協定が締結されており、また、今後、2級水系における治水協定の締結が促進されるよう、都道府県に対し、できる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。

流域の自治体・民間企業等とも連携しながら、流域全体で備える「流域治水」を通じて、防災・減災が主流となる安全・安心な社会の構築に全力を傾けてまいる所存です。

出典:2020年6月5日(金)国土交通省 赤羽一嘉大臣会見要旨

利水ダムとは水を貯めて、貯めた水を水道、農業そして水力発電のために利用するダムである。日本は水を貯めなければ、現在の社会生活を維持することはできない。水を貯める利水ダムの必要性が減ったかといえば決してっそうではない。ここで利水ダムの必要性を再確認しておく必要がある。

(1)利水ダムの必要性:急峻な地形

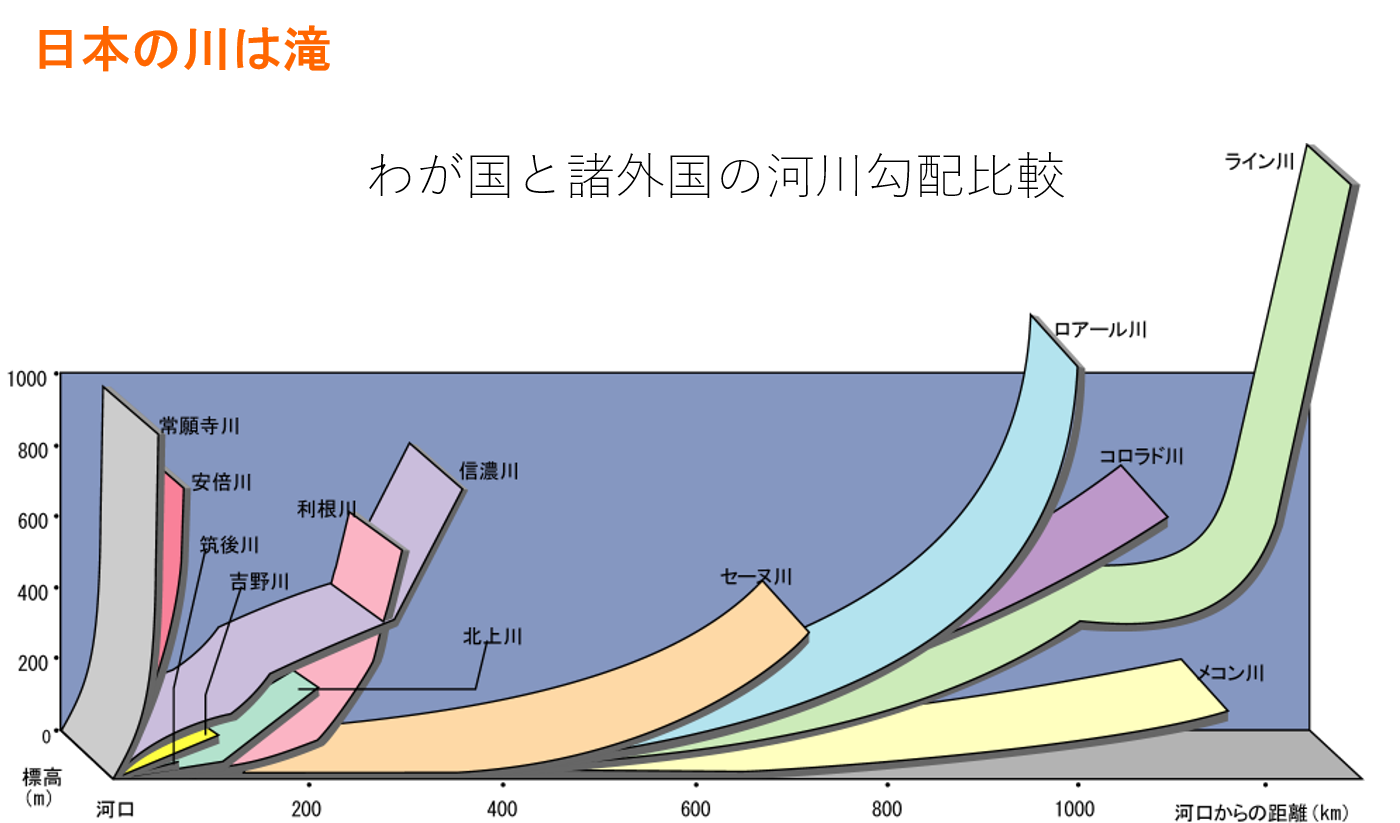

日本国土は急峻である。日本列島は南北3500㎞と細長い上に、中央には脊梁山脈が走っている。その脊梁山脈から日本海側と太平洋側に無数の川が一気に流れ下っている(図-4)。その河川の河口付近の大小の沖積平野に日本人は生きている。

日本はアジアモンスーン帯に位置し雨量は多い。しかし、急峻な勾配によって、雨は一気に海に戻ってしまう。

明治になり欧米人が日本に来て驚いたことは、日本の河川がどれも急流であったことだ。「日本の川はまるで滝のようだ」という言葉を残している。(図―5)は日本の河川と世界の主要な河川の勾配の比較である。

日本の多くの河川の雨は日帰りで海に帰ってしまう。利根川や淀川のような大河川でもせいぜい2泊3日で海に戻ってしまう。

雨が降った後、10日も日照りが続けば、川は賽の河原となってしまう。

ダムで水を貯めて1年中安定した水を流さなければ、現在の生活が営めないのである。

(2)利水ダムの必要性:激しく変動する河川の流量

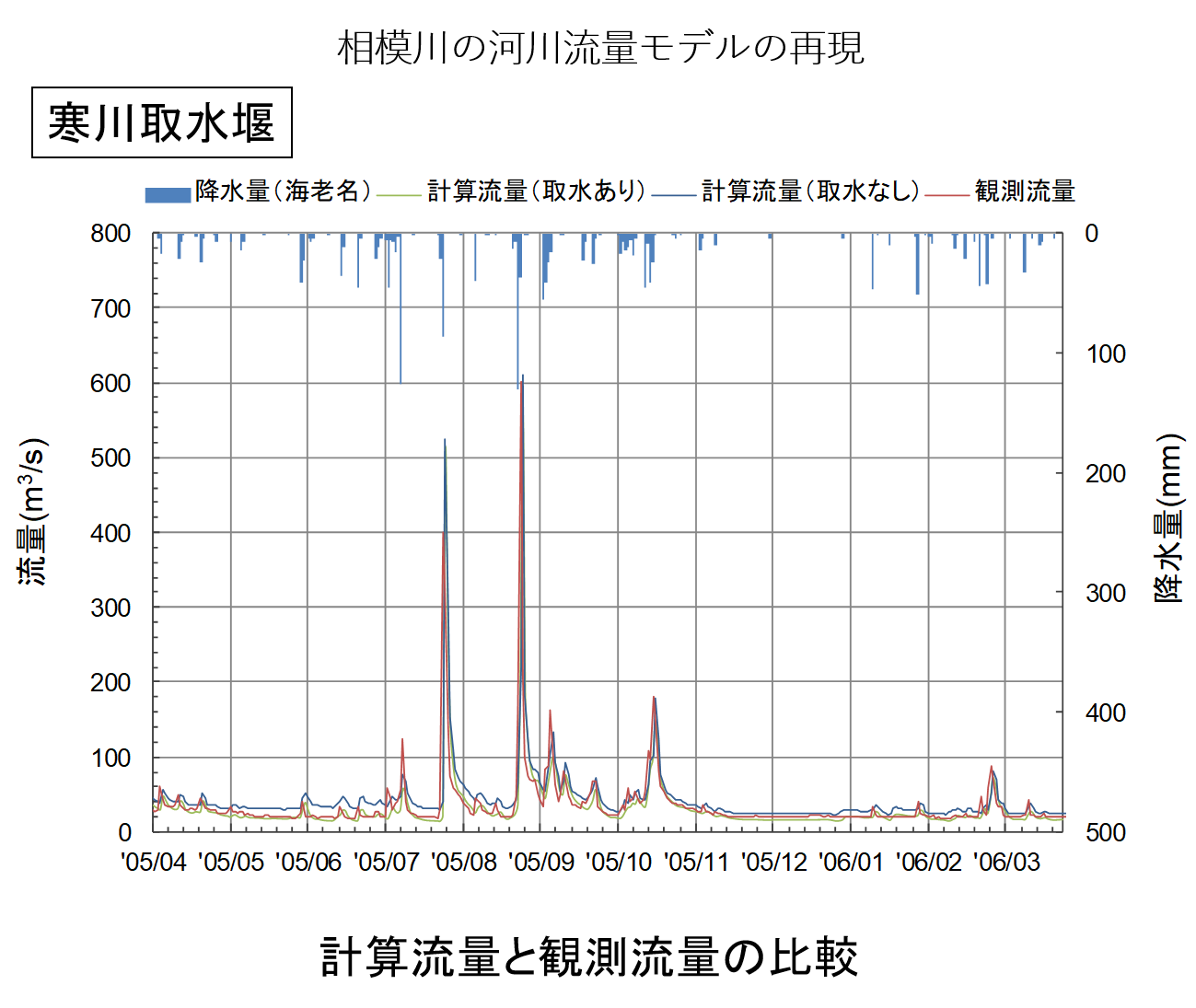

日本列島がアジアモンスーンに位置し、降雨が多いと述べたが、それはある一瞬だけ降雨が多いのだ。(図―6)は、2005年の相模川の年間の流量変動である。赤線が実績で、青線が降雨から予測した計算値である。降雨データからこのように正確に河川流量が計算できることを示している。図の上から垂れている青い線が雨量である。

これを見ると8月、9月の台風時に大量の降雨があり、それはすぐ海に戻ってしまうことが分かる。7月は梅雨前線の雨、10月には進路から外れた台風の影響の降雨があるが、それらはみな一瞬で海に戻ってしまい、年間を通して使用できない水なのである。ともかく日本の河川流量は変動幅が大きい。言い換えると、エントロピーが大きく人間が使用しにくい河川なのだ。

利水ダムの役目は、降雨が多い時に水を貯め、日照りが続いた時でも安定した水を下流に放流することである。利水ダムは、変動幅が大きい日本の河川流量を平滑化することである。つまり、人間が使いやすいように、エントロピーを小さくする役目である。

古く日本史に登場する四国の満濃池や大阪の狭山池は全て利水ダムである。祖先たちがこの溜池群を造らなかったら、日本文明は誕生もせず、成長もしなかった。

既存の利水ダムが洪水調節に協力できる基盤

2020年6月に発表された利水ダムが洪水防止に協力することとは、せっかく自分たちのために貯めた水を余分に流してしまうことである。余分に流してしまい、ダムを空かせて洪水に備えるという。あるダムは個別地域の事情で、内々でそのような洪水対策を行ってきた例もある。しかし、今回は全国の全ての一級河川で正式に公開で行っていくという。

日照りに備えて、水を貯めてきた利水者たちが、自らそのようなことを実施するなどとは日本の歴史始まって以来の出来事である。

なぜ、そのようなことが可能となったのか?理由は2つある。

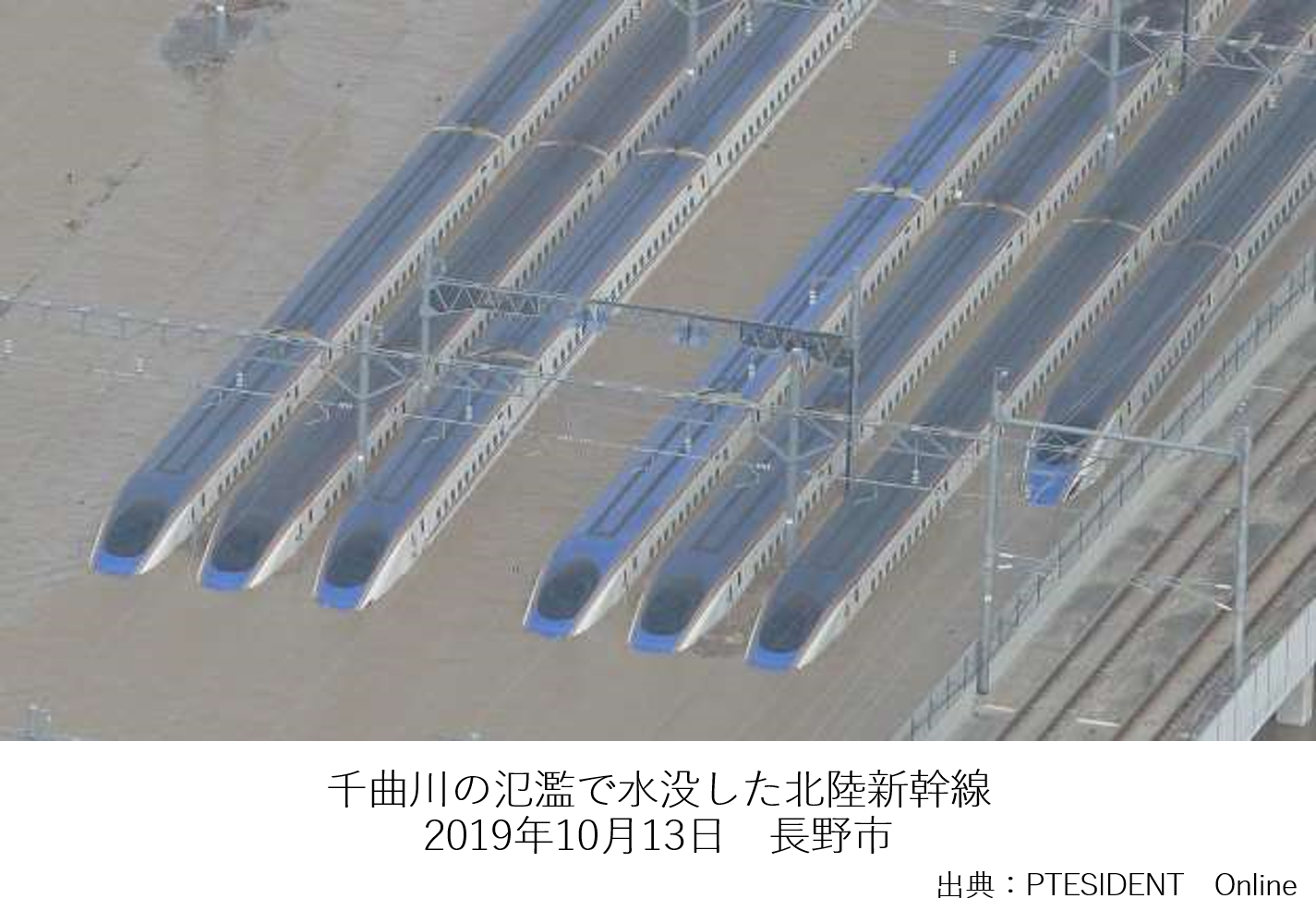

第1は、気象があまりにも狂暴になってきたことである。狂暴化した洪水は堤防を越波し、破堤させ利水の農業者、水道事業者そして発電事業者へ、大きな災害ダメージを与え出した。かつて経験したことのない洪水被害を目の当たりにして、利水者たちも自分たちの流域の安全のために何か役立っていくという意識が醸成されていった。(写真―1)は、2019年10月13日千曲川の氾濫で水没した北陸新幹線の車両である。

第2は、気象予測の精度向上という技術発展であった。現在の気象予測は過去の気象予測と比べ物にならない。気象予測はこの30年間で、レーダーのみならず宇宙衛星の情報を基にして大型コンピューターによる予測が主流になった。各国の気象情報の交換も行われており、台風など1週間前からその進路が予測されている。台風時、梅雨時に予測される降雨量も日々、時間単位で更新されている。

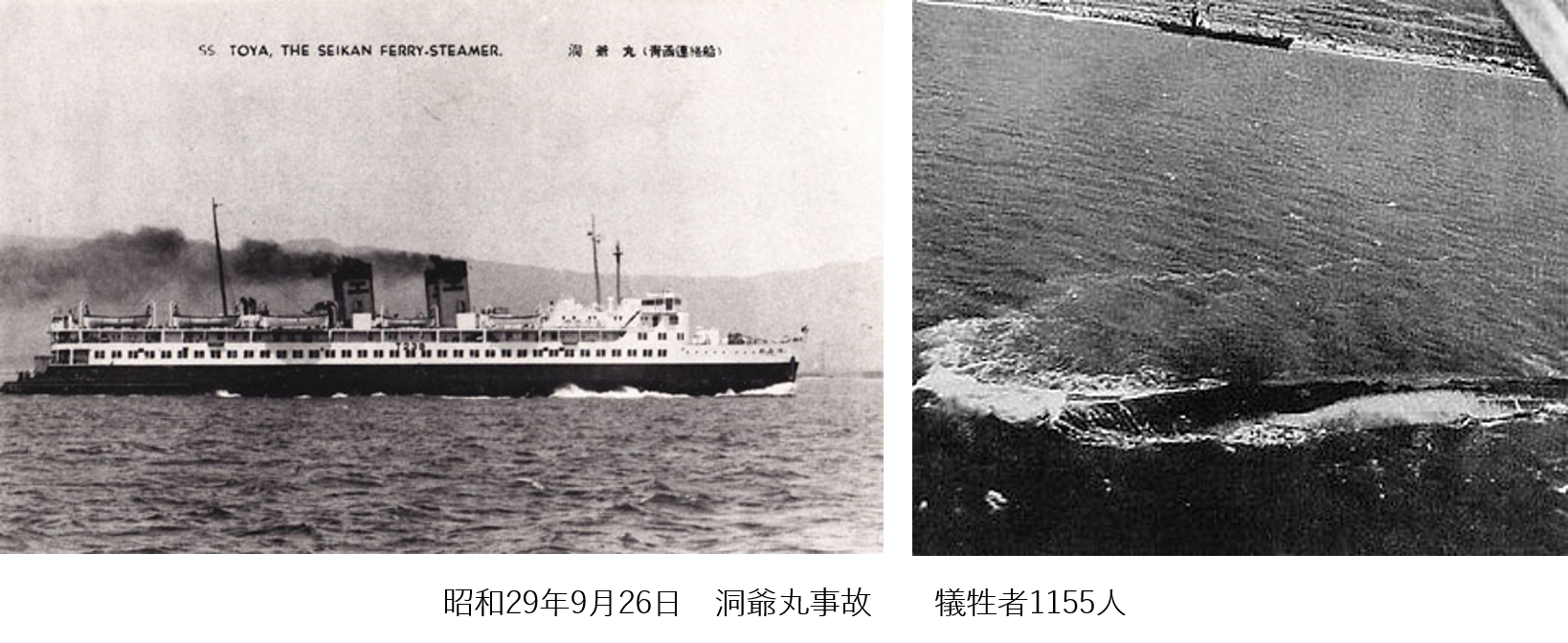

日本のダム建設は、日本が高度経済成長を開始する昭和30年代から本格化されていった。その時期の気象予測は、台風の規模、強さ、進路など手探りの状態であった。昭和29年、日本最悪の海難事故の洞爺丸転覆が津軽海峡で発生した。国鉄の連絡船が台風の目を通過して、その後の暴風によって転覆し1,155人の死者を出してしまった。(写真―2)は洞爺丸事故の写真である。この辛い経験をした日本は、ダム建設及び操作管理は、慎重にも慎重を重ね、万全なダム操作基準を原則としてきた。

約70年前のこの痛ましい経験を持つ日本の行政を癒し、ダムを柔軟に運用していこうという決断をさせてくれたのが、気象予測の技術の向上であり、日本人の気象予測への信頼感であった。気象予測によって、台風が来ると分かれば事前にダムの水位を低下させる。引き続き台風が来ないと分かれば貯めた洪水の水で安心して日照りに備えていく。このような利水ダムの運用で治水の安全性が高められていく。

流域一体となった安全への一歩

この利水ダムの運用変更は利水ダムにとどまらない。冒頭に述べた治水目的を持つ多目的ダムの治水強化の運用変更につなげなければならない。

さらに、多目的ダムは異常な日照りが襲ってくる時に備え、流域の利水者たちが安心して生産・社会活動を営めるため、ダム運用を柔軟に変更して利水の安全性の向上に貢献しなければならない。

治水からはダムを空にしておきたい。利水からはダムに目いっぱい水を貯めておきたい。この2020年6月、河川流域の関係機関はこの相反する思いを克服して、流域が一体となり、流域の安全を高めていくこととなった。

河川の水を巡る流域内の確執は世界人類の共通の課題であり、永遠の課題でもある。

英語「Rival」は「River」 からきている。同じ流域に住む人々は水に関しては仲が悪い。誰かが得をすると、誰かが損をする。永遠のゼロサム・ゲームの歴史を人類は重ねてきた。

その人類の困難な課題を、日本の流域社会は乗り越える一歩を歩み始めた。