日本の石炭戦略

杉山 大志

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

石炭火力発電への風当たりが強い。しかし、日本は石炭火力発電を内外で堅持しなければならない。その理由を述べ、今後の日本の石炭利用の戦略を構想する。

1 エネルギー安全保障のための石炭火力

いま時の人である某大学教授が某大手新聞の記事で「石炭も輸入するから石油や天然ガスと同じでエネルギー安全保障には寄与しない」と宣っていて驚いた。どうやらエネルギー政策の初歩を全く知らないらしい。教授も新聞も呆れたものだ。

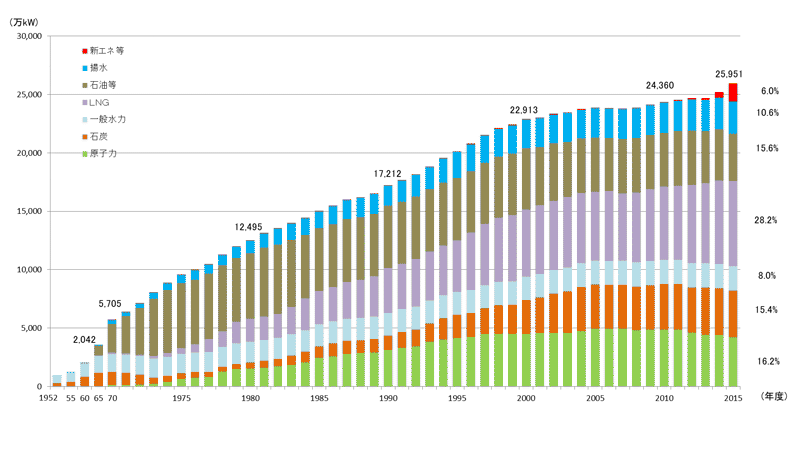

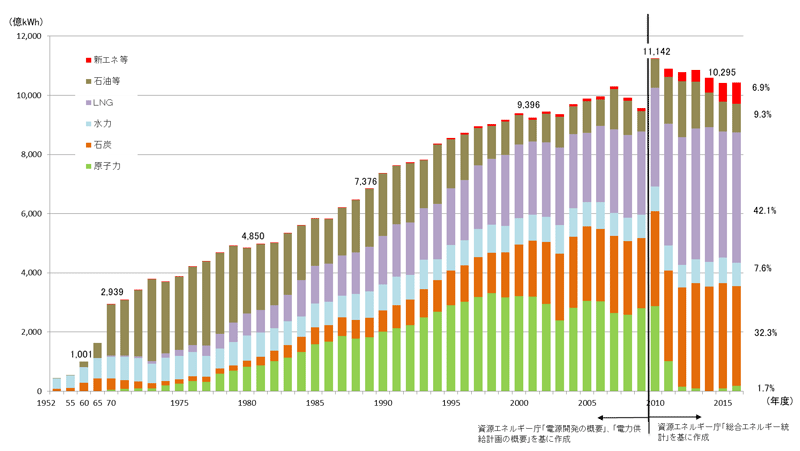

そもそも日本が石炭火力発電の拡大を始めたのは、1973年のオイルショックを受けてからだ。当時、日本の一次エネルギー供給の76%、電力供給の73%は石油に依存していた(図1)。そこに中東の政治的・軍事的緊張による石油供給逼迫と価格高騰の波が押し寄せた。日本のエネルギーの安定的な供給には、大きなリスクが存在したことが思い知らされたのである。この状況を打開するため、エネルギー源の多様化の一環として、天然ガス火力、原子力と並んで導入されたのが石炭火力だった。

図1 日本の発電用エネルギー構成

出典: 資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2018html/2-1-4.html

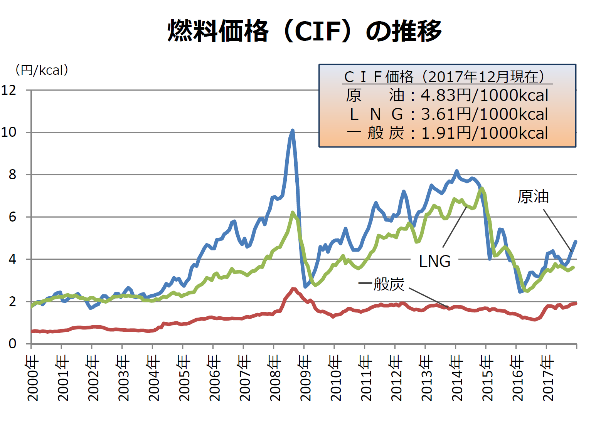

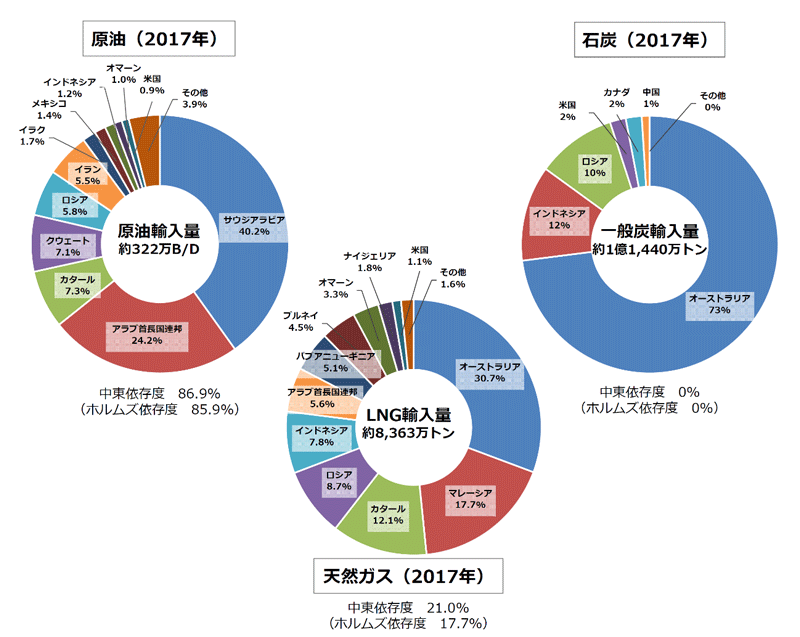

いまでも日本は石油の9割と天然ガスの2割を中東に依存しており、政治的・軍事的緊張によっては供給が急減する虞がある。いざという時に最低限の電力供給を続けるためには、石炭火力発電が不可欠である。あるいは、量としての供給は続いても、石油と天然ガスは価格が連動して高騰する傾向にあるところ、石炭の価格は低く安定してきた(図2)。

従って、石油・天然ガスの価格高騰時に、電力価格も共に高騰するのを避けるためにも、石炭火力は不可欠である。これには失敗の前例がある。天然ガスにシフトをし過ぎた結果、イタリアでは天然ガス価格高騰時に、深刻な電力価格の高騰に陥った注1)。

石炭は、価格面のみならず、供給の安定性に於いても優れている。火力発電などの燃料に用いる石炭である一般炭の主な供給国は政治的に安定した豪州である。これに加えて、インドネシア、ロシア、米国、カナダ等、多様な供給国から輸入されている。中東依存度はゼロになっている(図3)。(注: 石炭には、火力発電・セメント製造等に利用される燃料用の一般炭と、製鉄の原料となるコークス製造に利用される原料炭がある。本稿では専ら石炭火力発電について論じるので、ここでも一般炭について論じている。鉄などに使用する原料炭についての戦略は本稿では論じない。下記のリンクを参照されたい:日本鉄鋼連盟長期温暖化対策ビジョン『ゼロカーボンスチールへの挑戦』http://ieei.or.jp/2018/11/news181120/)

図2 燃料価格の推移

出典: 資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/shared/img/rai0-2avl52ef.png

図3 日本の化石燃料の輸入先と中東依存度(ホルムズ依存度)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/sekitanyakuwari.html

「石炭火力発電は日本のエネルギー安全保障に不可欠」ということは、エネルギーや温暖化対策を論じる人は、誰でも知っている基礎知識だと筆者は思っていた。しかしどうやら大間違いだった。筆者だけでなく、経産省も産業界も電気事業者も同じ間違いを冒していると思う。ともすると、3E+Sとかベストミックスという言葉が政府文書に入っていればそれを以て良しとしてしまい、しつこく書き込んでこなかった。簡略なキーワードはよく解っている人の間でコミュニケーションをするには便利だけれど、丁寧に繰り返し説明しないと、幅広い聴衆には全然響かない。自称専門家の教授も大新聞の記者も全然分かっていない。関係者一同で緊急に情報発信を強化しなければならない。

2 途上国の持続可能な経済開発のための石炭火力

安価で安定した電力供給は経済開発のために必須である。経済開発は、貧困撲滅、衛生状態の改善、教育、医療の充実など、あらゆる人道的な目標の達成のための基礎となる。石炭火力には、この一角を担う重大な使命がある。これを先進国が独りよがりな論理で取り上げるとすれば、それは犯罪に等しい。

石炭火力ではなく、再生可能エネルギーにすることで、経済的便益を得つつ、大気汚染も軽減できる、という主張がある。しかしこれはごく稀な状況でしか起きないことであって、アジア、アフリカの多くの途上国では、石炭火力の方が圧倒的に経済的だ。

石炭火力の大気汚染でx万人が死亡するといった意見があるが、これはどうか。3つの点から考える必要がある。

第1に、大気汚染は対策技術が出来上がっているので、問題なく対処できる。

第2に、こういった数字は疫学調査によっているが、その根拠や論理は不確実性が極めて大きい。

第3に、電化による環境便益も極めて大きく、これを正当に評価すべきだ。

電気が無くて屋内で火を焚くと、室内大気汚染も大気汚染もひどい。ロンドンのスモッグはこれで起きたのだ。さらに、火を焚くために薪を採集すると、これは森林などの環境劣化を招く。これはアフリカの随所で起きている。

第4に、電化には莫大な経済便益があることを忘れてはならない。

先進国でも過去にはひどい大気汚染を経験した。しかし、石炭や石油といった安価なエネルギーを使い発電することで、大きく経済発展し、結果として人々の寿命は延び、健康になった。念のため述べておくと、筆者は、大気汚染は放置してよいと言うのではない。既存の技術でほぼ完全に対処できるのだから、そうすべきだと言っている。

その上で、電力が安定安価に供給される便益こそ、もっと適切に評価すべきだと言いたい。

電力は産業の発展に不可欠である。筆者はミャンマーに行ったことがある。縫製工場では、薄暗いところで女性の従業員が懸命にミシンを使っていた。ざっとみて500ルクスぐらいだったが、細かい作業を長時間するのだから、もっと明るく、1000ルクスぐらいにした方が良さそうだった。目が悪くならないか心配だったが、電気代を節約していた。更に、工場長の話では、停電が毎日何度もあり、そのたびに作業が中断するということだった。その後に港に行くと、丸太が積んであり、中国に輸出して家具に加工するとのことだった。ミャンマーの人は勤勉だからなぜ自分たちで木材加工をしないのか疑問に思ったが、電力が安定して供給されないので、工場が作れないとのことだった。こういった話を思い起こし、また貧しい人々が、あばら家から満員のトラックの荷台で通勤し、懸命に働く光景を思い出す。すると、先進国の独りよがりの論理で彼らから石炭火力という選択肢を奪うことには憤りを感じる。

途上国は、何が持続可能な開発に資するのかを、自分で決める権利がある。そして、このことを制度化することで、世界中の事業者にとって、安定した事業環境のもとで石炭火力を推進出来るようになるだろう。ここで制度化と言っているのは、例えば国の計画や法令において、石炭火力発電が当該国の持続可能な開発に寄与するという位置づけを明確にして、事業が円滑に進むよう規定を整えることを指している。

このような制度化の前例としては、京都議定書がある。同議定書12条で規定されたクリーン開発メカニズム(CDM)は、「持続可能な開発に資するプロジェクトであること」と規定され、諸国間でこの解釈を巡り交渉があった。結果として、持続可能性に資するか否かの判断は、プロジェクトが実施される途上国側に専ら委ねられることとなった。今後、先進諸国が手掛ける石炭火力事業についても、同様に、それが持続可能な開発に資するか否かの判断は、途上国が決定する旨を明確に制度化することが必要だ。

3 自由と平和のための石炭火力

以前にも書いたが、日本をはじめ先進国が石炭火力事業から撤退すると、その間隙の多くは中国が埋めることになる。これはかつてダム事業で起きたことでもある。

http://ieei.or.jp/2019/05/sugiyama190520/

石炭火力のような、大きなインフラ案件というものは、単なる商売とは一段違う、国際政治上の意味合いがある。そこではトップレベルの政治家や官僚の信頼が醸成され、事業者や労働者が国際交流を深める。これにより二国間関係は深まる。日本はきちんとインフラ整備に寄与することで、尊敬を勝ち得て、諸国と親交を結ぶことが出来るのだ。

このためには、当該の途上国が望む事業であれば、出来る限り前向きに取り組むことが望ましい。何も石炭火力事業だけを何が何でもやれというのではない。当該途上国の資源賦存状況や経済状況において、その更なる経済開発に資するために、もしも石炭火力事業として魅力あるものが提案出来るならば、それは実施すべきだろう、ということだ。もしも当該途上国が真に石炭火力事業を欲しているときに、「それは我が国の方針ではない」と言って対応しないならば、二国間の関係にとって損失となる。

もしも当該国が日本ではなく中国の事業者を選んだならば、それはその国と中国の関係が一歩深まることを意味する。中国はその国の政治・行政・民間レベルへの影響力を高め、その国は親中的な立場をとるようになる。これは中国が一帯一路政策で狙っていることそのものだ。わざわざその手助けを日本がするのだろうか。

日本はインフラ事業を通じて、アジアをはじめ諸途上国と親交を結び、その経済発展が自由で平和なものになるよう支援すべきだ。その為には、日本は石炭火力を含めてメリットある選択肢を示すことに徹し、何が持続可能な開発に資するかの判断は、当該国に任せるべきである。

4 温暖化対策としての電化に寄与する石炭火力

再び国内に目を転じよう。日本の国全体のCO2排出の3分の2を占める化石燃料の直接燃焼を電気利用で置き換えていかない限り、CO2の大幅削減は原理的に不可能である。電気利用技術が、公正な条件のもとで市場に於いて競い合い、優れたものが普及していくためには、電力価格の高騰は避けねばならない。

性急に電気の低炭素化を図るあまり、EVやヒートポンプなどの電気利用技術のイノベーションが遅れるようでは、元も子もない。「角を矯めて牛を殺す」とはこのことであろう。そうならないよう、電力価格を抑制することも重視せねばならない。すると、今日の日本の状況においては、安価な石炭火力発電を利用することは、重要な手段である。

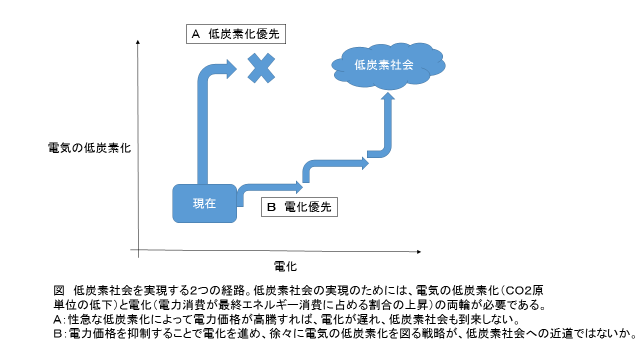

長期的な温暖化対策において、「電化」と「電気の低炭素化」は両輪であり、どちらも、長期的な視点に立って進めねばならない。電力価格を抑制することで、イノベーションを促進しつつ電化を進める一方で、電力価格が高騰しない範囲内に限定する形で、電気の低炭素化を進めることが望ましい(図4)。

再エネについて言えば、現状では間欠性の問題があり、その導入には系統との統合のためのコストが嵩むので、性急に導入拡大をすべきではない。

5 設備利用率の変化でCO2の大幅削減は可能だ

2050年頃に大幅にCO2を削減するために、ただちに石炭火力を止めるべきだという意見があるが、これは間違いだ。

というのは、設備があるということと、CO2が排出されるということは等価ではないからだ。設備利用率(=発電設備の平均出力のこと。例えば定格出力の80%で一年の50%だけ稼働させると、設備利用率は40%と計算される)は状況によって大きく変わりうる。

日本はエネルギー安全保障のために、2030年ごろまでは、石炭火力を一定程度維持する方針を打ち出していて、これは妥当であると思う。

そしてここで言いたいことは、この2030年までの方針は、2050年までに大幅なCO2削減をすることと全く矛盾しないということだ。もしも情勢の変化があれば、石炭火力の設備利用率を下げることにより、容易にCO2を大幅削減できる。

「情勢の変化」としては、例えば以下がありうる:

- 1)

- シェールガス採掘技術が一層進歩し、また液化天然ガス(LNG)市場が国際的に成熟して、より安定安価にLNGが供給されるようになる。

- 2)

- 原子力の再稼働・新増設が進み、電源構成における比率が増す。

- 3)

- PVとバッテリーのコストが大幅に下がり、安価安定な主力電源となる。

- 4)

- 中国が民主化し、東アジアにおける地政学的な緊張が無くなる。

そんなバカなことが、と思われるかもしれないが、2050年までということなら、様々な可能性がある。2050年を待たずとも、上記の1)から4)のうちどれかが起きれば、そのときは、石炭火力の設備利用率を下げてCO2を減らすことも選択肢になる。そして、そのどれも起きなければ、そのときは、石炭火力の設備利用率を維持し、利用を続ければよい。

実は設備利用率を大きく下げることには前例がある。日本は、1973年当時は石油火力に電力量(KWh)の73%を頼っていたが、これは震災前の2010年には9%まで低下していた(図1)。この間、設備容量はそれほど減っておらず、今でもじつは石油火力の方が石炭火力より多いほどだ(図5)。石油火力による電力量が9%まで低下した理由は、ピーク電力対応に回り、設備利用率が大幅に下がったためである。設備利用率が下がるといっても、決して無用になったということではない。ピーク電力への対応のみならず、不安定な再エネのバックアップや、非常時対応など、電力系統の安定のために重要な寄与をしている。石油火力があったから、東日本大震災後の電力供給不足も乗り切ることが出来た。石炭火力も、同様な役割を担うことが出来る。

アジア諸国では、当面は石炭火力が主力の国が多いが、これも2050年における大幅な排出削減と矛盾はしない。執筆時点で、アジア諸国では旺盛な電力需要に対応して、石炭火力も増えているが、それ以外の発電設備も増えている。将来の情況によっては、かつての日本の石油火力と同様に、アジア諸国も石炭火力の設備利用率を下げることが選択肢になる。いま石炭火力が持続可能な開発のために必要なら、当面はそれをフル活用すれば良い。CO2削減は後からやろうと思えば出来る。電力系統と火力発電の組み合わせというのは柔軟なシステムなのだ。

6 CCS&バイオの技術開発のための石炭火力技術

日本は、高効率化・大気汚染対策等、石炭火力技術については世界有数の国である。

さて温暖化問題への対応としては、バイオエネルギーの活用やCO2回収貯留技術(CCS)に期待が寄せられているところ、筆者が強調したいのは、この何れも、石炭火力発電技術がベースとなって開発されるという事実である。

石炭火力発電では、世界各地で産出される様々な石炭の種類に対応し、ガス化技術、燃焼技術、排煙処理技術等が研究されてきた。バイオ燃料と一口にいってもこれも様々であるところ、一つ一つのガス化方法や燃焼方法を研究しなければ商業的な活用は覚束ない。このための燃焼試験設備、計測機器、シミュレーションのソフトウェア、そして研究チームや研究者などの人材は、火力技術の研究開発からの転用であることが多い。これはCCS技術も同様であって、プラントの設計にあたっての設備や人材は火力発電とほぼ共通である。筆者は個人的にバイオ発電やCCS発電の技術開発に当たっている研究者を知っているが、何れも出自は火力発電技術者である。

以上のことが意味するのは、いま日本で石炭火力発電技術を失うと、それはバイオ火力やCCSといった温暖化問題への地球規模のソリューションを生み出す力をも失う虞がある、ということである。まだバイオ火力やCCSはそれ自体では技術者集団を維持できるほどの規模は無い。当面は石炭火力で技術者集団を維持することが基本となる。このためには内外に一定の市場が維持されることが望ましい。

7 CCUの戦略

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(2019年6月11日閣議決定)」でも言及され、「カーボンリサイクル技術戦略マップ(2019年6月7日)」が策定されたCCU(CO2の回収利用)

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002-1.pdf

だが、これはどう進めれば良いか。

まずこれは、決して容易ではないことを理解する必要がある。

エネルギー利用の観点からみると、CO2とは燃焼を終えて燃え尽きた状態であって、だからこそ利用することなく排出されてきたものである。炭素原子(C)ないし水素原子(H)を大気中の酸素分子(O2)と共に燃焼させるときに莫大なエネルギーが生じるということこそが、化石燃料を魅力的にしてきたのであった。だから、CO2からエネルギーを取り出すということは、原理的に出来ない。

他方で、他にエネルギー源があれば、CO2を化学原料として活用することが出来る。植物の光合成というのはまさにこれをやっていて、太陽光のエネルギーを活用して、CO2から糖分を作っている。バイオテクノロジーを活用して、これをさらに効率よく出来るだろう。あるいは、半導体材料を用いて、人工光合成によって、水素ないし有機物を作ることもできるだろう。

以上は魅力的だけれども、まだ基礎研究の段階である。しかし、いまは基礎研究こそ重きを置くべきである。計算機シミュレーション技術、微細加工技術や微細計測技術といった汎用目的技術は、いま目覚ましく発展している。これを活用して、材料の内部や表面での原子・電子の動きは、これまでブラックボックスに近かったところ、かなり詳しく理解されるようになってきた。更には、原子レベルで制御して材料の製造が出来るようになってきた。近年の燃料電池技術の飛躍的な進歩も汎用目的技術の進歩に支えられている。2050年頃までというのなら、今から基礎研究を始めて、ますます進歩する汎用目的技術を活用し、「ロードマップ」に列挙されているような本当のブレークスルーを目指すべきだし、そのいくつかは実現可能だと思う。

炭素原子(C)は重要な原子の一つである。例えばその物質表面の触媒上での振る舞いをよく研究することで、CO2を原料の一部として、さまざまな化合物が、安価に製造できるようになるだろう。あるいは、CCSのための分離膜技術やCO2吸収技術が、いまよりも大幅にコストダウンできるかもしれない。CCSの現在の最大の問題は、CO2を回収するためのコストが高いことである。しかしこれは、基礎研究を重ねることで、解決できると期待する。

基礎研究段階にある技術について大事なのは、コストダウンの見通しが立たない未成熟な段階で巨大な実証プラントを製造するといった、拙速なスケールアップは禁物だということだ。得てしてそれは、単なる無駄遣いに終わる。しかし他方で、政府には、短期間に目に見える成果が必要なようだ。そこでどうするかだが、筆者は以下の「2本柱戦略」を提案する。

第1の柱は、基礎研究でありながら、政府の看板にもなる大型のクロスカッティングな事業を作ることである。例えば、スーパーコンピューターを政府が購入し、「CCUSシミュレーター」と名付ける。これを低料金で民間事業や大学に提供する。利用対象となる技術にはCCUSがもちろん含まれるが、あまり目的を狭く限定せず、炭素を初めとして、原子・電子が様々な材料の内部や表面でどのようにふるまうか、物性科学の知見の蓄積を図る。これにより、CCUSのみならず、さまざまな有用な材料技術が進歩する(ちなみに以前、日本政府は地球シミュレーターというものを地球温暖化研究のためとして導入した。したがってこのアイデアは二番煎じである。だが先例があるのはやり易いことかもしれない。)

第2は、すぐに目の見える成果の出る事業である。とはいっても、「実用化段階にあって、経済的便益があって、CO2が活用できる」という技術は、そう多くはない。

その中にあって最も有望なのは、CO2を利用した作物の栽培である。これは既存の、実用化されている技術である。トマトの温室では、CO2濃度を外気(=400ppm)の3倍から5倍(=2000ppm)にまで高めることで、生育を早めている。

http://ieei.or.jp/2018/04/sugiyama180413/

しかし、このようなCO2利用は、日本で広く行きわたっていないのが現状である。あらゆる温室でCO2を活用することは、経済的なメリットも大きいだろう。

更には、どの程度のCO2濃度が作物の生育にとって最適であるかといった研究や、高いCO2濃度に適応した品種の改良の研究も考えられる。何れも土地面積あたりの農業の生産性を高め、肥料・農薬・水の投入などの環境への負荷を低減し、農業起源の温室効果ガス排出を削減する効果がある。

8 提言

最後に、4点に絞って提言をまとめておこう。

- (1)

- CO2は、エネルギー問題における唯一の課題ではない。日本は安全保障上の理由で、電力の安定供給を確保するために石炭火力発電が当面は一定量必要と判断している訳だから、これはきちんと対外的にも説明すればよい。エネルギーをアキレス腱とする日本が、エネルギー政策の舵取りを間違えて脆弱な国になり、自由・民主・平和といった普遍的価値の東アジアに於ける砦で無くなる事態は、欧米も望まないだろう。

- (2)

- 個々の民間事業者は、石炭火力への逆風に屈しやすい。それでも石炭火力を続けるためには、日本政府の方針がぶれないことが重要である。日本は、内外の石炭火力発電を、エネルギー安全保障ないし国家安全保障といった国益の観点から維持する必要があるのだから、国は政策・制度環境を整え、民間が安心して事業に取り組めるようにせねばならない。

- (3)

- その一環として、国は、石炭火力が持続可能な開発に資すると考える途上国に働きかけ、その旨を明確に制度化してもらうことが望ましい。

- (4)

- 日本は石炭火力をどう位置付け、どう活用するのか、エネルギー安全保障・国家安全保障・CO2削減を包含した国レベルでの戦略の策定が必要だ。本稿がその一助となれば幸いである。

- 注1)

- 野村浩二(2015) 「イタリアの電力価格高騰と産業構造変化」, RCGW Discussion Paper No.54, 日本政策投資銀行 設備投資研究所 地球温暖化研究センター. https://www.dbj.jp/ricf/pdf/research/DBJ_RCGW_DP54.pdf