英国が迎えた石炭火力発電量ゼロの日

安全保障、経済性、温暖化対応と電源多様化

山本 隆三

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2017年6月号からの転載)

18世紀後半の英国の産業革命を支えたのは石炭だった。発熱量が相対的に高い石炭を使用することにより、蒸気機関の利用が可能になった。その後、石炭は英国の繁栄を支えることになり、20世紀前半には年産量が3 億トン近くに達し、炭鉱労働者の数はもっとも多い時で119万人を超えた。

エネルギー効率の向上が石炭の消費増を招くと指摘したのは、19世紀の偉大な経済学者ジェボンズだった。彼は「石炭論」の中で、石炭の消費増加でやがて埋蔵量が尽き、繁栄が失われることを懸念したが、より利便性が高い石油の登場によりエネルギー供給量は飛躍的に増大し、繁栄は続くことになった。

エネルギーの流体革命(石油の利用)でシェアを落としていた石炭は、1973年の第一次オイルショックにより相対的な価格競争力が強化され復活する。英国の石炭生産もその例外ではなかった。石炭火力発電所の新設で電力業界の石炭消費量が上昇。減少が続いていた石炭の年産量は1億数千万トンで下げ止まり、輸入も開始された。

しかし、サッチャー首相(1979~90年在任)の登場で、石炭に逆風が吹き始める。採炭条件の悪化によるコスト増と急進的な炭鉱労働者組合を嫌ったサッチャー首相は、1984年、2万人の失業に結び付く20炭鉱の閉鎖を発表し、組合と対立した。組合側は1年間にわたるストライキで1万1000人の逮捕者を出し、敗北する。

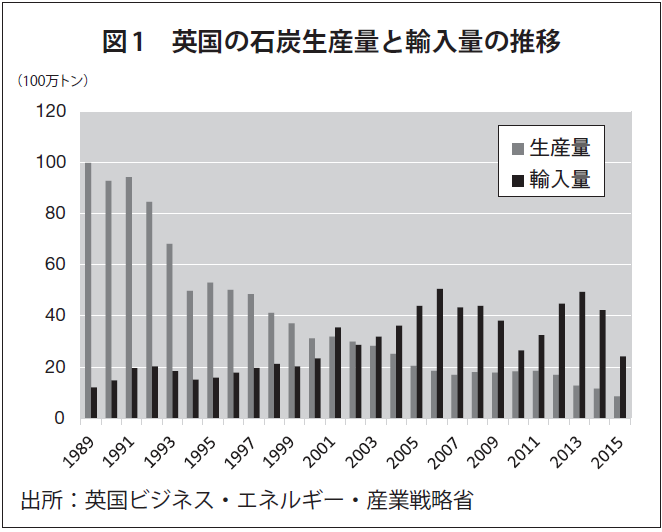

さらにサッチャー首相は1990年、電力自由化を開始し、北海からの天然ガスを電力業界に供給することで石炭火力から天然ガス火力への転換を促した。こうした政策と地球温暖化問題により、英国産の石炭を利用する火力発電所は閉鎖が続いた。 1990年に1億トンを切った英国の石炭生産量は坂を転げ落ちるように減少し、2015 年12月には英国最後の坑内掘り炭鉱が閉山することになった。

英国の石炭離れはどこまで続くのだろうか。

石炭火力発電ゼロの日

英国は世界で初めて石炭を発電に利用した国だ。1882年、ロンドンのホルボーン・ビアダクト発電所で40馬力相当の石炭火力発電が開始され、その後、石炭火力は英国の電力供給の中心を担った。しかし、1990年代に地球温暖化問題がクローズアップされるようになると、化石燃料の中でもっとも二酸化炭素(CO2)排出量が多く、価格競争力がない国内炭に逆風が吹き始める。図1(英国の石炭生産量と輸入量の推移)が示す通りだ。

欧州では、石炭の燃焼に伴うスモッグも社会問題として取り上げられることが多い。日本では低硫黄分、低窒素分で環境性能の高い石炭を燃焼させて発電する場合でも脱硫装置、脱硝装置を設置しているが、欧米の石炭火力では低公害型の高品位炭を燃焼させる場合、公害防止装置を使わないのが普通だ。そのため、欧州では石炭火力からの汚染物質により、年間2 万人以上が寿命を縮めていると報告されている。

英国では昨年、石炭火力の発電量が急減した。2015年に23%あった全発電量に占めるシェアは昨年、9%まで低下した。1570年代、英国で初めて本格的な石炭の採掘を始めたスコットランドで、最後の石炭火力が昨年3月に閉鎖されるなど、石炭火力の閉鎖が続いたのと、木質チップなどバイオマス燃料への切り替えが進んだためだ。

昨年5月の週末、石炭火力からの発電量ゼロの時間が19時間続いたが、今年4月21日には平日にもかかわらず、発電量の割合が天然ガス火力50%、再生可能エネルギー30%、原子力20%となり、石炭火力の発電量ゼロが24時間続いた。英国では1882年に石炭火力の発電が始まったが、1日にわたって発電量がゼロになるのは史上初めてだった。

英国政府は昨年9月、温暖化対策のため、石炭火力を2025 年までにすべて閉鎖する方針を発表した。現時点では、2022 年に英国内の石炭火力はゼロになる可能性が高いと政府は予測している。欧州連合(EU)内でも、石炭火力の比率が極めて高いポーランドと、石炭火力の新設計画があるギリシャを除いた26カ国が、2020年以降、石炭火力の新設を行わないことで合意したと、3500の電力会社が加入する業界団体が今年4月に発表した。

石炭火力がなくなる悩み

石炭火力ゼロに向けて順調に進んでいるようにみえる英国だが、話はそう簡単ではなさそうだ。2022年に石炭火力がゼロになる可能性が高いと予想する英国政府は、石炭火力に競争力があれば、2030年まで使い続ける可能性があるとも言及している。

英国政府が石炭火力をめぐって明確な方針を出せずにいる背景には、エネルギー価格の上昇がある。メイ首相は昨年7月の就任以来、地球温暖化問題についてあまり発言をしておらず、関心の対象は、地方を活性化する製造業復活と、それを実現するための競争力のあるエネルギー提供にある。

メイ首相は今年3月に行った演説の中で、電気とガス料金の上昇抑制のため政府が介入する用意があり、エネルギー価格に上限値を設けることを選挙公約に織り込むと発言し、メディアで大きく取り上げられた。

野党・労働党のエド・ミリバンド党首(当時)が2013年12月、総選挙(2015年5月)の公約として同様のエネルギー価格の上限値制度を持ち出した際、メイ首相が所属する保守党が非難した経緯があったからだ。「対立する野党の公約を盗用したメイ首相に非難」との見出しを付けた新聞もあった。さらに、価格上限制度は市場を歪め、長期的には価格上昇を招くとの批判も出ている。

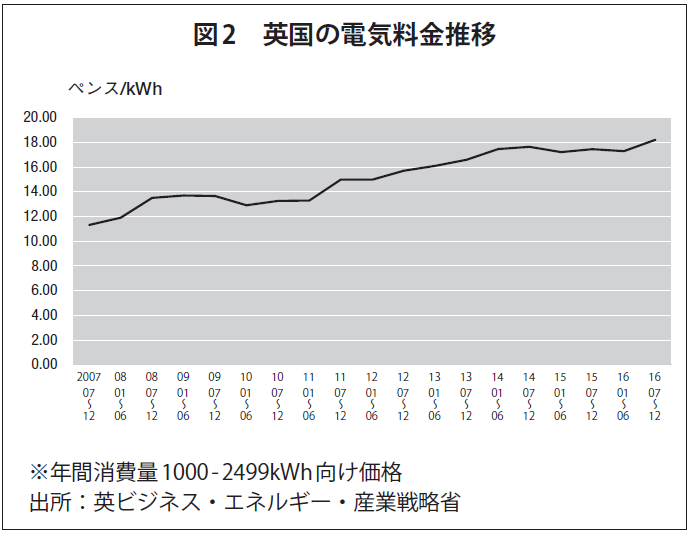

メイ首相が上限値制度を持ち出したのは、電気、ガス料金の上昇が続いているからだ。英国の電気料金の推移は図2の通りで、メイ首相によると、この15年間で158%上昇している。

価格競争力のある輸入炭を使用する石炭火力をあと5年で廃止し、天然ガス火力主体で代替した場合、その時の天然ガスの価格次第では電気料金が上昇することになる。温暖化問題に関心が薄いメイ首相としては、天然ガス価格上昇時の保険として石炭火力を温存しておきたいに違いない。

温暖化とエネルギー価格の問題、さらにはエネルギー安全保障をどう考えるのか。英国だけでなく、エネルギー資源を輸入に頼る多くの国にとって悩ましい問題だ。

化石燃料の将来の価格を見通すことが難しいとすれば、発電コストが稼働期間中、安定的に推移する原子力を含め、電源の多様化を維持するしかない。EUよりもエネルギー自給率が一段と低い日本は、石炭火力を簡単に減少させることは難しいだろう。エネルギー安全保障の観点も含めて多様化の問題を考える必要がある。