原子力をめぐる“世界の潮流”

──各国の動向整理と米国・英国の政策

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」からの転載:2019年4月号)

ゴールデンウイークも近づき、太陽光発電の出力制御がメディアを騒がせている。特に原子力が再稼働した九州で出力制御が行われる可能性が高いことから、再エネと原子力が対立軸であり、二者択一であるかのように議論されることも多い。

しかし世界全体でみれば電力需要は今後急増することが確実であるし、国内も電化・電脳化の進展により、電力需要は増えることが想定される。電力供給の安定的維持を考えれば、電力需要(kWh)だけでなく、kWあるいはΔkWという価値も必要であるため、少なくとも今世紀半ばにおいては、再エネか原子力かではなく、再エネも原子力も、加えて火力発電も一定程度は必要とされる。捨てられる技術はなく、それぞれをより高めていかなければならないというのが現実ではないだろうか。

しかし原子力事業を取り巻く環境が厳しいことも事実だ。福島原子力発電所事故は安全性への疑念を与え、諸外国でも規制が見直され、安全対策コストの増加につながっている。加えて、自由化された市場においては原子力発電に対する新規投資は期待できず、西側諸国の商用軽水炉事業は困難に直面している。

わが国では明確な原子力政策が示されないまま時間が経過しているが、諸外国では現在どのように原子力技術と向き合おうとしているのであろうか。状況を概観し、自由化した電力市場での原子力投資促進に向けた政策的措置を講じている米国、英国の現状を詳しくみてみたい。

なお、エネルギー政策は各国それぞれの事情があり、他国の挙動を過度に気にすることには意味がないという筆者の従来の主張に変わりはない。しかし各国の原子力政策は、国家戦略の一つとして、冷静に事実を把握する必要があると考えるものである。

増加する電力需要

国際エネルギー機関(以下、IEA)が毎年発行するWorld Energy Outlook(以下、WEO)2018年版では、2040年の世界のエネルギー需要は2017年比で約30%増加すると予想する。その牽引役はインド・東南アジアであるが、そうした発展過程にある国では特に、再エネも原子力も、加えて火力発電も引き続き必要と予測されている。

日本の電力需要について、日本政府は2030年のエネルギーミックスは示したものの、それ以降の見通しは正式には示されていない。よって、一昨年9月に上梓した『2050年のエネルギー産業Utility3.0へのゲームチェンジ』(日本経済新聞社)の中で行った試算を引用するが、これから人口減少・過疎化は進むものの、社会の電化・電脳化が進み電力需要は増える可能性が高い。2050年に80%の温室効果ガス削減に近づくためには徹底した電化が必要であり、電力需要は2013年と比べて25%程度増えると試算した。現在見込まれる最大量の再エネ注1)が導入されたとしても、現状比25%増となった電力需要の約半分を賄うことしかできず、2050年に80%のCO2を削減する目標を意識すれば、原子力を10%程度維持することが必要という結果となった。

世界は脱原発の潮流なのか

日本ではしばしば、「世界は脱原発だ」といわれる。確かに、ドイツ、ベルギー、スイス、韓国、台湾は、現在原子力発電所を保有するものの将来的な脱原発の方針を定めている。

ドイツは福島原子力発電所事故を受けて2022年に脱原発を完了することを法制化した。脱原子力に加えて、温暖化対策の観点から脱石炭も進めなければならず、すべての石炭・褐炭火力発電所を遅くとも2038年までに閉鎖する方針が示されている注2)。脱原子力に伴う事業者への補償が約10億ユーロ、脱石炭に伴う事業者への補償や雇用創出事業により約400億ユーロが必要であると試算されており、再生可能エネルギーや送電線建設への投資を含めれば、相当のコスト負担(ドイツ産業連盟が外部機関に委託して行った調査によれば、2030年までに電気料金の上昇により540億ユーロの追加的費用が生じるとの結果であったとされる)と困難があるのは間違いないが、現状では、脱原子力と脱石炭を進める方針である。

しかし、ドイツ以外は方針通りとはいかないようだ。ベルギーはこれまでも何度か脱原子力法を修正しており、現状では2025年に国内7基の原子力発電所すべての運転を停止することが定められている。しかし、ベルギー連邦原子力検査庁(AFCN)が発電所の運転延長を想定した検討を行っているとの報道もあり、実際にどうなるかは不透明だ。また、韓国は2080年ごろの脱原発という超長期的なビジョンを掲げるが、国内新規建設5基が進展しているほか、海外輸出にも熱心である。台湾は2025年までにすべての原発を停止することを法定化し、運転開始からほぼ40年経過した2基の運転は停止とした。しかし、昨年11月に行われた国民投票(正確には公民投票と呼ばれる)によって原発廃止既定の削除が可決されたため、現在運転中の4基、そして建設がいったん中止となった2基が今後どうなるかは不透明である。ただし、投票の結果を受け政府が再検討を実施したが、1月末に発表された公式見解では、地元住民の反対が強いため建設再開や既存原発の運転期間延長は困難と評価している。

福島原子力事故後も、中国、ロシアは国内外で原子力発電所建設を積極的に進めており(2018年1月1日時点では、中国は国内14基、海外3基、ロシアは国内2基、海外7基の建設に着手している)注3)、中東、アセアン、インドなどの原子力発電建設を抑えにかかっている。

東欧諸国も原子力には高い関心を寄せている。国内に豊富な石炭資源を有し、現在電源の8割を石炭火力に依存するポーランドは、CO2排出抑制の観点からこれ以上の石炭利用に対してはEU内からの批判が強い。ガス火力への転換はロシアへの依存度を高めることになるので、原子力開発に舵を切らざるを得ず、2043年までに原発6基を導入する計画注4)が示された。その他チェコ、スロバキア、ハンガリーなども似たような状況であり、本年2月にIEAが開催した「クリーンエネルギーシステムにおける原子力発電の役割」というワークショップ注5)は、彼らの要望で実現したとされる。

自国の石油・天然ガス資源をできるだけ温存し外貨を稼ぐことに回したい中東産油国や、今後電力需要が急増するアフリカ、中国原子力事業者が着々と存在感を高めているアセアン諸国など、冷静にみれば「世界は脱原発」と考えてしまうことは安易に過ぎるように思われる。

課題克服に向けた動き

しかし現状の原子力技術に大きな課題があることは論を俟たない。どれほど必要性が高かろうと福島原子力事故のような事態を引き起こす技術を利用することの社会的アクセプタンスを得ることが難しいのは、日本に限ったことではないだろう。安全対策をどれだけ行っても、リスクはゼロにはならない。「社会が受け入れても良い」と思えるリスクの程度と原子力発電の利用に伴うメリットとを比較衡量し、判断せねばならない。安全目標注6)についての考察を深める努力は避けて通れない。放射性廃棄物の処分は、技術的には地層処分が適切というのが国際的コンセンサスではあるが、処分場所を確保できたのはフィンランド、スウェーデンなどごくわずかだ。さらに、いずれの国でも再生可能エネルギーへの投資が拡大しており、その変動性を調整できる機動性ある電源が求められるようになっている。

こうした技術的課題に加えて、電力自由化との「食い合わせの悪さ」をどう克服するかという制度的な課題もある。これまでも本誌に何度も寄稿してきた通り注7)、自由化した場合、資金調達コストの上昇、発送電分離による資金繰りの余裕度の低下という問題に直面する。加えて、機動性がないという技術的課題によって自由化市場では「買いたたき」に会う可能性もあり、基本的に自由化市場において民間事業者が原子力発電の新規建設に着手するには相当の制度的措置が講じられる必要がある。

以下に、前者の技術的課題を克服しようとする米国の取り組みと、後者の制度的課題解決に向けた英国の取り組みを整理する。

米国の動き

米国では現在、原子力の技術開発が盛んに進められている。今や世界最大の産油国となり、「Our country has greater energy resources than any other place on earth.(我々の国は地球上のどの場所よりエネルギー資源に恵まれている)」(RepublicanPlatform2016:選挙向けの政策綱領注8)第3章「エネルギー・環境政策」より)といいながら原子力開発に政府の手厚い支援を施すのは、他の産油国と同様に化石燃料資源はできる限り温存して外貨を稼ぐことに回したいこと、低炭素電源への高いニーズに加えて、原子力技術分野を持つことの安全保障・核不拡散における意義を重くみてのことであろう。

上院エネルギー・天然資源委員会委員長であり、「S.97・原子力エネルギー革新法」(NEICA)の共同提案者であるリーサ・マーカウスキー氏が報道機関に語った言葉を借りれば、「原子力発電でのリーダーシップが低下するにつれて、同時に安全保障と核不拡散における影響力も失うことになる」ことへの危機感だろう注9)。

米国は原子力発電でのリーダーシップを維持するために、原子力イノベーションの促進と原子力技術の輸出支援・管理の徹底を進めている。

まず、原子力イノベーションの促進策としては、財務的支援および国立研究所を中心とする研究設備や場所の開放、規制の透明性・公平性の向上といった措置がとられている。原子力は技術開発から商用化されるまでに相当長期の時間が必要であるため、民間企業、特にベンチャー企業が取り組むにはハードルが高い。開発ステージに応じて補助率を変えることなどで、あくまで民間企業の独自の競争を引き出す工夫をしつつ、特に初期段階においては政府が手厚い補助を行っている。昨年9月、2019年度歳出法が成立し、エネルギー省原子力局の予算は前年度比約10%増の13億ドルとなった。このうち、昨年度比36%増となった原子炉コンセプト研究・開発・実証(RDD)プログラム(小型モジュール炉(SMR)や多目的試験炉を含む先進炉の開発支援、既存炉の寿命延長プログラム等)をはじめ、研究開発関連予算が過半(約7億5,000ドル)を占めている注10)。

また、民間企業の原子力研究開発を促進する目的で「原子力エネルギー革新法」(NEICA)、原子力規制の透明性・公平性を改善する目的で「原子力エネルギー革新・近代化法案(NEIMA:Nuclear Energy Innovation and Modernization Act(S.512))」を成立させている。前者の立法に基づいて、本年2月末、先進原子炉の技術開発に必要な高速中性子の照射試験が可能な多目的試験炉(VTR)プロジェクトを開始したことが発表されている。

こうした手厚い支援によって、米国には多様な原子力ベンチャー企業が存在する。小型モジュール炉心を複数並べることで高い静的安全性を実現することを目指す大学発ベンチャーのNuScale社や、水素製造を含む熱利用に強みのある高温ガス炉の開発を進めるX-Energy社などがそれで、安全性や経済性に優れた原子力技術の研究が進められている。

なお、州によっては温暖化対策の観点から原子力に対してゼロ・エミッション証書を発行し、既存原発の維持を図る動きもあるが、紙幅の関係からここでは割愛する。

英国の動き

1990年に世界に先駆けて電力市場を自由化した英国では長年原子力発電所の新設がなく、自力で原発を建設する技術力・サプライチェーンは国内からほぼ喪失したといわれている。このため原子力発電所の新設にあたってはフランスや中国、そして日本から資本とともに技術も輸入せざるを得ない状況に置かれている。しかし、英国は、国内の電力需要を賄うために原子力発電所の新設が差し迫ったニーズである。現在英国には8サイト15基の原子炉が運転中で、電力需要の約21%が原子力によって賄われている。しかし、1995年に運開したサイズウェルの1基を除いて(2035年廃止予定)、2030年には他のすべての原発が廃止予定となっている注11)。その上石炭火力も老朽化が進んでおり、温暖化対策の観点から2025年までに合計約11.5GW(1,150万kW)を廃止することを表明している。北海油田が枯渇しつつある今、天然ガスへの依存度を高めることも難しい。

日立が凍結を表明したホライズンプロジェクトは、2020年代中頃には英国の電力需要の7%を賄うことが期待されていたため注12)、これが宙に浮いたことで英国政府も頭を抱えているだろう。

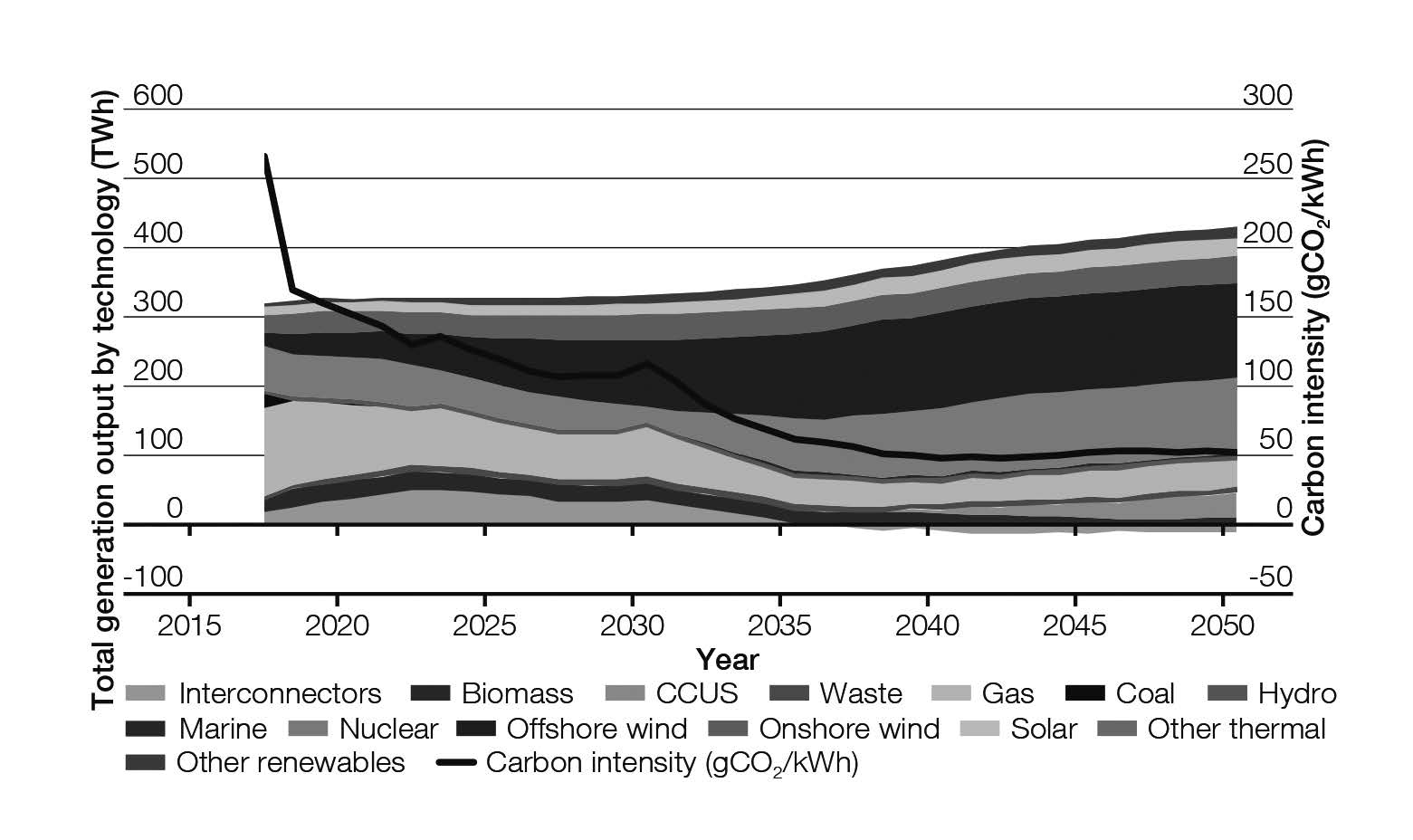

英国の送電・ガス事業者のnational gridが出している将来見通し「Future Energy Scenarios 2018」では複数のシナリオを用意しているが、堅調に経済成長した場合の電力需要は現状の300TWh超から2040年代前半には400TWhを越える見通しとなっており、確実な低炭素電源の確保は必須の課題である。

英国政府は今後徹底して、再生可能エネルギーと原子力、そして調整電源として天然ガス火力を活用する方針を掲げており、自由化した市場で原子力発電所の新設を進めるための制度設計の議論が活発に進んでいる。

なぜそのような制度設計が必要なのかを簡単に整理しておきたい。規制料金制度の下では、原子力も火力もコスト回収は確実に担保されるが、自由化されれば不確実になる。投資当初に巨額の固定費がかかる原子力と、その後の変動費が大きい火力では、ファイナンス構造が異なる。原子力は大規模な投資を超長期で回収していく事業であるうえ、自由化や脱原発などの政策変更がもたらす事業環境の不安定化リスクが大きいので、民間投資家が資金提供を尻込みしてしまうのだ。原子力は安価な電気を供給するポテンシャルのある技術であるが、そのポテンシャルを発揮させるには、ファイナンス構造の特性をカバーし、イコールフッティングにする工夫が必要となるのだ。

そのため英国が2014年に導入したのがFIT-CfDという制度である。再生可能エネルギーの全量買取制度(FIT)と混同して語られることが多いが、再エネのFITは市場の枠外で価格を決める非自由化的制度であるのに対し、FIT-CfDは政府が設立するLLC(有限責任会社)がどの事業者とも交渉できるため、一種の競争入札ともいえる。この点で、FITよりも市場競争を取り入れた価格設定方式なのである。

しかし、FIT-CfDにおける合意基準価格には事業の利益やリスクプレミアムが含まれているため、発電コストより高めに設定される。例えば、ヒンクリーポイントC原子力発電所(欧州加圧水型原子炉=EPR、出力165万kW×2基)については、92.5ポンド(約15,800円)/MWh(1,000kWh)注14)という価格で決定し、洋上風力発電等とのコスト比較において国民の反発を招いた。加えて、この制度では投資してから回収までの時間的空白に事業者が耐えなければならないことに変わりはない。

そのため今導入が検討されているのがRAB(Regulated Asset Base)モデルである。インフラ投資の進捗に合わせて、政府機関がその段階でのassetに見合った投資リターンを評価し、設備稼働開始前からそのコストを料金算入することを認めて回収させる仕組みである。要は総括原価方式への回帰ではないかとも思えるが、国営事業を民営化する過程で取り入れられ、水道、道路、鉄道、空港など大規模社会インフラ投資で活用されている。ロンドンを流れるテムズ川にかかるTidewayトンネルもこの制度が適用された事例である。

初期投資の一部について設備稼働開始前の回収を認めるという点では、わが国でも、鉄道事業者の輸送力増強工事を促進するために、工事費用の一部を運賃を通じて利用者から前払いを受けることを認める「特定都市鉄道整備積立金制度」注15)という制度がある。鉄道事業者及び鉄道利用者の負担を平準化・軽減する目的で創設されたものであり、2018年に、足掛け37年の大工事の末やっと完了した東京の私鉄小田急線の複々線化事業も一部この制度を活用したものである注16)。

英国は、今夏に発表予定のエネルギー白書の中で、原子力事業の資金調達を助けるための新しいアプローチを示すとしている。「自由化されたエネルギー市場において、原子力が有用であり必要とするならば、サイズウェルやブラッドウェルを含む新規プロジェクト向けに新しいアプローチを検討する必要があるとして、RABモデルの実行可能性と、それが消費者と納税者に金銭的価値を提供できるかどうかを検討・評価する」注17)とされている。

英国の原子力政策で特徴的なことは、こうした目の前の原発建設においては、フランスや中国そして日本等の他国の技術を導入する一方で、将来的に巻き返しを図るため、次世代技術の市場を見据え、革新的原子力技術の開発を並行して進めていることである。2015年に、⾰新安全炉を含む原⼦⼒研究開発に5年間で少なくとも約365億円を⽀出することが発表されると、その半年後には開発に携わる事業者を選定するコンペティションを開始し、SMRの開発に向けたロードマップが策定されている。こうしたリープフロッグ型の原子力技術開発を進めているのは英国だけでなく、カナダなども同様である。

まとめ

諸外国の政策をみると、原子力の技術的課題を克服するための研究やファイナンスの特殊性を補う制度の検討が活発に議論されていることがわかる。こうした中でわが国はどのような道を取るのか。廃炉技術大国になるというのも一つであろうし、水素あるいは蓄電池、カーボンリサイクルといった新たな技術開発にを進めるというのも有意な選択肢であろう。多様な選択肢の中から、わが国のエネルギー政策の方向性や、グローバルな技術開発の動向、それぞれの技術開発にかかる時間軸、そして、安全目標などを踏まえて総合的に考える必要がある。

安全目標とは何かを補足すれば、どの程度に、どのように安全が確保されていれば、社会が「残るリスクについては引き受けても良いであろう」と考え、その技術の利用を受け入れるのかという、技術利用における安全確保を考えるうえでの出発点となる問いかけである。

どのような技術であっても、基本的にその利用にはメリットとともにリスクも伴うものである。原子力技術は特に、確率は小さいとしても、発生すると非常に巨大かつ異質な損失をもたらすリスクがある。原子力技術の利用を進める米国や英国では、国や規制機関が主導する形で、安全目標の議論を継続的に深めている。こうした取り組みも含めて、わが国はこれからどのような技術開発を進めるのか、原子力技術とどう向き合うかを真剣に検討すべきであろう。

- 注1)

- 環境省(2014)「平成26年度2050年再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討委託業務報告書」

http://www.env.go.jp/earth/report/h27-01/

- 注2)

- ドイツ連邦政府の諮問委員会である脱石炭委員会(正式名称は、「成長・構造転換・雇用のための委員会」)は2019年1月26日、すべての石炭・褐炭火力発電所を遅くとも2038年までに閉鎖することを提言。必要に応じて事業者に補償を行うこと、産炭地における新たな雇用創出等を支援するため、総額400億ユーロを支出すること等を提言。連邦政府は委員会からの提言を受け、法定化に向けた作業に着手する予定とされる。

- 注3)

- 原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2018年版」。

なお、高温ガス炉等の実証炉や2018年着工分は含んでいない。

- 注4)

- 2018年に発表された2040年までのエネルギー戦略案

- 注6)

- 「安全目標」再考-なぜ安全目標を必要とするのか?-

http://risk-div-aesj.sakura.ne.jp/documents/seminar/20180826-Ronbun.pdf

- 注7)

- 「原発の電気は安いのか?」(前・中・後編)、「日本の原子力に未来はあるか?」など参照されたい。なお、すべて国際環境経済研究所のウェブサイトに掲載されている。

- 注9)

- https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/lisa-murkowski-the-case-for-advanced-nuclear-reactors

http://www.fepc.or.jp/smp/library/kaigai/kaigai_topics/1258527_4815.html

- 注10)

- プログラムごとの内訳金額は以下のp.173、詳細説明はp.155

https://www.congress.gov/115/crpt/hrpt929/CRPT-115hrpt929.pdf

- 注11)

- 電源構成及び、原発廃止予定の年数について、World Nuclear Associationのサイト参照

http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom.aspx

- 注12)

- ホライズン社ホームページを参照(2020年代中頃)

https://www.horizonnuclearpower.com/our-sites/wylfa-newydd

- 注14)

- ただし、他のサイトでも同様の原子力発電所を建設した場合には89.5ポンドとする。