サウジ新駐米大使にリーマ王女就任…その意味は

米国との関係改善とロシア協調の深化

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2019年4月号からの転載)

今年2月23日、サウジアラビアのムハンマド皇太子は、外遊中のサルマン国王を代行する「副王」の肩書で人事異動を発令し、皇太子の実弟のハリド王子を駐米大使から国防副大臣に転任させ、リ―マ王女を後任の駐米大使に任命した。

本稿では、この人事の意味や、石油政策でのサウジ・ロシア関係の深化について考察するとともに4月17日に開催予定のOPEC(石油輸出国機構)臨時総会、OPEC・非加盟主要産油国合同会議についても触れたい。

リーマ駐米大使誕生の意味

このタイミングで、リーマ王女が駐米大使に就任したのは、昨年10月のジャーナリスト、ジャマル・カショギ氏殺害事件後に悪化したサウジの国際的イメージの改善を図るとともに、米議会などとの関係改善をムハンマド皇太子が望んだということだろう。

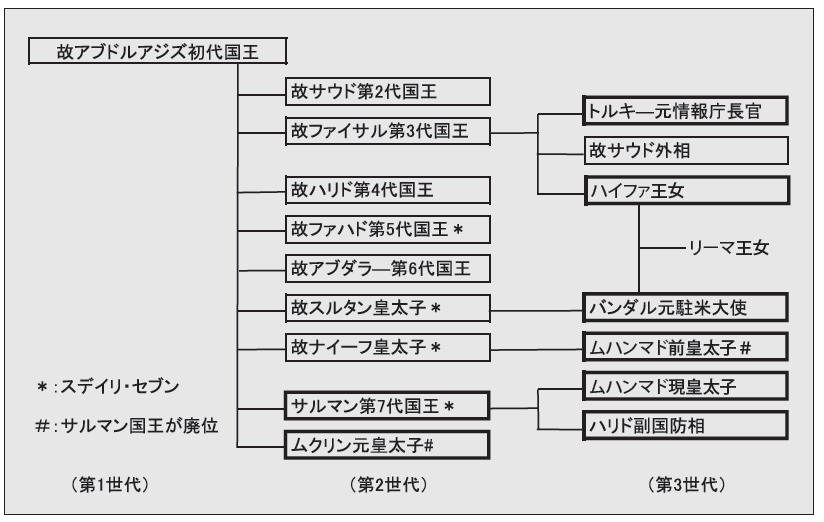

ファイサル元国王の孫にあたるリーマ王女は、米ジョージ・ワシントン大学出身で流ちょうな英語を話し、スポーツ委員会の次官を務める。

また、リーマ王女の父親は、元駐米大使で元総合情報庁長官のバンダル・ビン・スルターン殿下である。

殿下は、ムハンマド皇太子との関係も良いとされる。1949年生まれの殿下は、1983年から2005年まで駐米大使を務め、湾岸危機(1990年)や湾岸戦争(1991年)当時は、米国でのサウジのスポークスマンとして活躍した。殿下は、米大統領を務めたブッシュ父子にも深く食い込んでおり、「バンダル・アル・ブッシュ」(ブッシュ家のバンダル)と揶揄されたりした。殿下の父親はファハド国王時代の皇太子兼国防大臣、スルターン殿下(サルマン国王の実兄)である。ファイサル家はサウジで外交を担い、リーマ王女の叔父で2016年に亡くなったサウド殿下は外務大臣を務め、その実兄のトルキー殿下も総合情報庁長官を務めた後、バンダル殿下の後任の駐米大使になった。

リーマ新駐米大使の大切な任務は、カショギ事件の“後始末”だけではない。

イランによる核・ミサイル開発疑惑と「シーア派の三日月地帯」(シーア派の人口がパキスタンからレバノンにかけて弓状に分布していることを示したもの)といわれるサウジ包囲網が形成される中、2001年の米同時多発テロ以降、イラク戦争時の米軍のサウジ国内基地使用拒否(2003年2月)、イラン核合意締結(2016年7月)、テロ支援国損害賠償法制定(2016年9月)などにより冷え切ってしまった米国・サウジ関係をどう再構築するかが、最大の課題である。

ムハンマド皇太子とトランプ米大統領の娘婿、クシュナー上級顧問との個人的関係をもとに、サウジがトランプ大統領の最初の外遊先(2017年5月)になったように、ホワイトハウスとの関係は悪くない。しかし、米議会や米国のメディア・世論との関係は冷え切っている。米中央情報局(CIA)や米連邦捜査局(FBI)といった情報機関までサウジに批判的で、カショギ氏殺害事件の“皇太子首謀説”をリークしたとされている。

トランプ大統領やクシュナー氏とサウジの関係にしても、対イスラエルの安全保障のためのイラン封じ込め政策や、トランプ大統領の過去のビジネスを通じたサウジとの親近感に支えられている側面が大きいように思われる。そのため、2020年の米大統領選の結果によっては、米国とサウジの関係は再び厳しい状況に直面するおそれもある。

石油と安全保障の交換

米国・サウジの同盟関係は、サウジが1933年、米系石油メジャーに石油開発利権を付与したことに始まった。その後、1945年、スエズ運河に停泊中の米巡洋艦で行われた会談で、ルーズベルト米大統領とサウジのイブンサウド(アブドラアジス)初代国王が、米系メジャー石油会社による米友好国へのサウジ原油の安定供給とサウジの安全保障を相互保証し、同盟関係が確立されたと言われている。

その後、東西冷戦が続く中、二度の石油危機で行き違いはあったものの、石油と安全保障を交換する同盟関係は維持された。

同盟関係がいかんなく発揮されたのは、イラクによるクウェート侵攻(湾岸危機、1990年8月)時だった。クウェート侵攻でイラク軍がサウジ国境に迫る中、当時のブッシュ米大統領(父)は、サウジの要請で米軍を派遣し、友好国とともに多国籍軍を形成。1991年1月からの湾岸戦争ではイラク軍をクウェートから駆逐し、イラク領内に封じ込めた。米国・サウジの盟約は十分に果たされた。

相互不信と環境の変化

しかし、その後は両国の相互不信を増幅させ、同盟関係を大きく変質させる方向に動いた。

まず、イスラム原理主義勢力はイスラム教の聖地であるサウジ国内への異教徒兵士の駐留に反発し、国際テロ組織アルカーイダによる米同時多発テロの遠因になった。実行犯の多くがサウジ国民で、同国から資金が流れていたことから、米国の世論が反サウジに動いた。最終的には2016年9月、米議会で、同時多発テロの遺族によるサウジ政府への損害賠償請求を認めるテロ支援国制裁法(JASTA)が成立するに至った。

さらに、ブッシュ大統領(子)とネオコン(新保守主義者)による、イラク戦争(2003年)への対応とその後の米国の失策がある。湾岸戦争後、父ブッシュは、賢明にも、北部のクルド族、南部のシーア派、中部のスンニ派といった複雑な民族構成に配慮してイラクのフセイン政権(当時)を残しつつ、封じ込め政策を取った。

ところが、子ブッシュは同時多発テロをめぐり、2002年1月の年頭教書で、イラク・イラン・北朝鮮の3カ国を「悪の枢軸」と称し、国際テロの温床と非難した。核などの大量破壊兵器の保有(のちになかったことが判明)を理由に、2003年3月にはイラク戦争を開始し、イラクの首都バグダッドに進軍してフセイン大統領を逮捕し、すぐさま処刑した。そのイラク戦争でサウジ政府は、米軍のサウジ国内基地の使用を拒否した。これを受けて、米軍は2003年4月にサウジから撤退し、サウジ東部のダハラーンにあった空軍基地も、カタールのアルウデイド基地に移転した。

「シーア派の三日月」

イラク戦争では、米国の戦後処理がずさんだった。イラクに民主主義政権を樹立するとして2005年12月に民主選挙を実施したところ、人口で多数派を占めるシーア派の政権が成立し、クルド族やスンニ派を弾圧し、イラク国土の広範囲で権力の真空地帯が発生した。そこを埋める形で、イスラム国(IS)の勢力が増幅した。

また、イラクは永年、イラン・イラク戦争などでイランと反目し、サウジなどの湾岸王制産油国(スンニ派)のために、シーア派宗教革命輸出の防波堤の役割を果たしてきた。しかし、イラクにシーア派政権が成立して防波堤が崩れただけでなく、イラクとイランは友好国と化し、湾岸王制産油国を囲む「シーア派の三日月」の一角を占めることになった。

米国の失策は、結果的に、イラン(シーア派)勢力を拡大させ、サウジなどの湾岸王制産油国(スンニ派)の安全保障環境を大きく悪化させてしまった。

シェール革命と米サ同盟

米国とサウジの同盟関係を決定的に変質させたのは、シェール革命である。シェール革命は、米国におけるサウジ原油の必要性・価値を大きく低下させるとともに、国際石油市場におけるOPECやサウジの市場シェアを奪う新たなライバルの登場を意味した。

2000年代の原油価格高騰を背景に、技術革新が進展し、コスト的に見合わなかったシェールオイル生産が実用化された。これにより、米国の産油量はここ10年間で倍増し、2014年には世界最大の産油国(国際エネルギー機関、BP統計による)になった。

米国では2000年代初頭、石油の国内需要の半分近くを輸入でまかなっていたが、2020年には石油の純輸出国になる見込みである。ガスを含めたシェール革命によって、米国のエネルギー自立が進んだだけではなく、資源枯渇の懸念が後退した。シェールオイル・ガスは世界各地に分布していることから、中東原油の戦略的価値は低下したといえる。

シェールオイルの増産は、国際石油市場の需給緩和を拡大させ、2014年夏ごろまで1バレル当たり100ドル前後で推移した原油価格は、翌15年の年明けには50ドル水準へと暴落した。原油価格の低迷と市場シェアの喪失は、国家運営を石油収入に依存する産油国にとって死活問題であり、その原因となったシェールオイルは敵とみなされた。

米国の対イラン政策転換

前述したような経緯もあって米国とサウジの同盟関係は大きく変質したと考えられるが、かろうじて両国の同盟関係をつなぎとめているのが、トランプ政権による対イラン政策の変更である。米国とサウジの利害が唯一、一致するのは対イラン政策である。

米国はオバマ前政権下で、イラン核合意をまとめ、対イラン経済制裁を解除し、サウジをはじめエジプト、イスラエルなど中東の伝統的友好国との関係を悪化させた。イラン核合意は、核濃縮の一部継続を認め、将来における核開発再開の余地を残すものであり、反対したイスラエル・サウジを無視するもので、これで米国・サウジの同盟関係は終わったと思われた。

しかし、トランプ大統領は、オバマ政権の遺産(レガシー)を否定し、コアの支持層であるイスラエル寄りのキリスト教福音派の支持を維持するため、核合意から離脱し、対イラン経済制裁を再開した。中東の大国としての覇権をイランと争うサウジにとって、米国の後ろ盾は必要不可欠である。トランプ大統領の初外遊時、サウジが約束した最高3000億ドルの対米直接取引・武器を含む物資調達は、シェール革命後の同盟関係を維持するための必要経費、いわば“用心棒代”と言えるかもしれない。

ロシアとの協調

こうした状況下で、国際石油市場での米シェールオイルへの対抗策としてサウジが選択したのが、もう1つの石油大国ロシアとの協調だった。

米国がシェールオイルの増産を進める中、原油価格を維持するには国際石油市場への原油供給量を減らすこと(減産)が必要になる(表)。従来、原油需給の調整役はOPECが担い、供給過剰時にはOPEC(市場シェア約40%、天然ガス液を含む)が減産を実施してきたが、今回は、ロシアを筆頭とする非OPECの主要産油国にも減産への参加を呼びかけ、2017年から、OPECとロシアなど非加盟主要産油10カ国(いわゆるOPECプラス、市場シェア約60%)による協調減産を実施している。

需給調整のベースを拡大することで、各産油国の減産の負担軽減を図ることができるとともに、市場への影響力を増大させることができる。

ロシアのプーチン大統領は、同国にとって原油価格と市場シェアを維持することの重要性を十分に認識しており、当面、サウジとの協調関係を重視するだろう。

一方、外交面、国際政治面から見ると、ロシアは、サウジの仮想敵国であるイランやシリアと友好関係にあり、軍事支援も行っている。中東では必ずしも敵の敵は味方ではないし、味方の敵は敵ではない。3大産油国である米国、ロシア、サウジの関係も複雑でねじれているとしか言いようがない。

政治と石油政策の分離

ジャーナリスト殺害事件が世界的に報道され始めた昨年10月14日、サウジ国営通信(SPA)は、「ジャーナリスト殺害に対する経済制裁措置、非難、政治的圧力は一切拒否する。サウジには経済的な国際影響力がある」として、石油禁輸などの対抗措置を示唆した政府見解を報じた。しかし、同月23日にサウジの首都リヤドで開催されたムハンマド皇太子主宰の国際投資会議「未来投資イニシャティブ」で、同国のファリハ・エネルギー産業鉱物資源相は「サウジは過去数十年間、石油を経済的ツールとして利用し、政治と石油政策は分離されてきた。私の役割は石油市場の安定を図ること」と講演し、対抗措置として石油を活用することを明確に否定した。

「政治と石油の分離」というフレーズは、サウジのヤマニ元石油相が石油危機直後から使い始めたもので、サウジ石油政策の基本原則となっている。第一次石油危機(1973年)の反省として、政治的目的で石油を使わないという意味であり、同時に、政治的に対立していてもOPEC内では協調が図られた。

サウジでは最近、ムハンマド皇太子に権力が集中し、石油政策を含め、皇太子の判断によってすべてが決まる傾向があった。例えば、2016年3月のOPECカタール会合では、ナイミ前石油相の尽力によって減産合意の成立寸前までいったが、会合最終日の朝、皇太子の電話一本で決裂したことがあった。

今回、ファリハ氏がムハンマド皇太子の面前で、政治と石油の分離を口にしたことの意味は非常に大きい。当面、ファリハ氏の権限・指導力が揺らぐことはないだろう。

結語

リーマ駐米大使の任命も、ムハンマド皇太子が1人ですべての国務を処理することの難しさを感じたからだろう。以前、サウジの内政・外交は、王族内あるいは王族と官僚の分業体制が確立していた。今回の人事は、外交はファイサル家の担当に戻すということかもしれない。

政治と石油政策の分離という視点でみれば、現在のねじれた米国・サウジの関係、ロシア・サウジの関係も理解しやすい。米国とは政治的に同盟関係を維持するが、石油政策では対立関係にある。ロシアとは石油政策で協調するが、政治的には対立関係にある。

さて、4月17日にはOPEC臨時総会、18日にはOPECプラスの合同会議が予定されている。原油価格は現在、協調減産が功を奏して堅調に推移していることから、減産協定の見直しは次回6月の定例総会・合同会議に先送りされることになるだろう。

4月に議題になるのは、サウジとロシアが中心となって取りまとめているOPECプラスを長期的な枠組みにすることと言われている。これが実現すると、OPECプラスによる需給調整が制度化されることになる。サウジとロシアの石油政策における協調の成果と言えよう。