日本の揮発油販売の将来

社会と自動車産業の変革の中で

橋爪 𠮷博

日本エネルギー経済研究所 石油情報センター

(「月刊ビジネスアイ エネコ」2018年10月号からの転載)

国内で人口減少・高齢化が本格的に進行し、石油需要は減少傾向を示す一方、自動車産業界は世界的に100年に一度といわれる変革期を迎えている。こうした大きな変革の中で、揮発油販売業の将来はどうなるのか。また、サービスステーションはどのようにして生き残っていけばいいのか。最近の展開を整理しつつ、検討したい。

トヨタがめざす“MaaS”

トヨタ自動車の豊田章男社長は、今年1月に米ラスベガスで開催された家電の国際見本市(CES)で、移動手段をサービスとして提供するMaaS(Mobility-as-a-Service)に取り組むことを宣言した。利用者の立場からみれば、これまでのように車を所有して移動するのではなく、使いたいときだけ料金を払ってモビリティを利用するサービスだ。

これは、世界屈指の自動車メーカーであるトヨタが自動車製造業からの脱却を表明したとして、話題になった。トヨタにしてみれば、二代目・豊田喜一郎氏が自動織機に加えて自動車事業を立ち上げたくらいの変革といっても過言ではないだろう。

メルセデスの“CASE”

トヨタのこうした動きは、100年に一度といわれる自動車産業界の変革の一部にすぎない。海外では、独メルセデスが2016年10月、長期戦略の中で「CASE」を提唱した。これは、①つながる車(Connected)、②自動運転(Autonomous)、③シェアリング(Shared & Services)、④電動化(Electric)―の頭文字をとったものである。いずれも、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ビッグデータといった情報通信技術を土台にしている。

(1)つながる車

つながる車は、車がインターネットやビッグデータ、他の車などとつながることで、移動をより快適なものにする技術、サービスを指す。

例えば、米国の電気自動車(EV)メーカーであるテスラ社は、すべての販売車両を本社のコンピュータとつないで走行データを取得し、事故や故障などの際には必要に応じて車載コンピュータのソフトを自動変更する。

また、仏タイヤメーカーのミシュランは、利用者にタイヤをリースし、走行距離に応じて課金する「Tire-as-a-Service」を開始した。タイヤに装着したセンサーを利用して整備の合理化、燃費の改善、交換時期の適正化を図る。

全国の主要タクシー会社が参加するスマートフォン用配車アプリ「Japan Taxi」は、ユーザーが希望の行き先を入力すると、GPS(全地球無線測位システム)を利用して希望乗車地点の近くにいる空車が配車される。これも、つながる車の一種といえよう。

(2)自動運転

世界の自動車メーカーやIT企業などは、車の自動運転技術の開発に取り組んでいる。自動運転(運転支援を含む)は、ドライバーの関与の度合いによってレベル1~5までの5段階に分類されている。

現在、実現しているのはレベル2で、ドライバーの監視のもと、車のシステムがステアリング操作と加減速をサポートする。具体的には、車線からの逸脱を検知するとステアリングを補正したり、先行車との距離を一定に保つためスピードを自動調整したりする。

自動車メーカー各社は、2020年代半ばまでに最上位のレベル5(完全自動運転)を目指したいとしている。レベル5は、システムが場所の制限なく交通状況を認知し、運転に関するすべての操作を行う。さらに、緊急時の対応もシステムが行う。

日本では、高齢運転者の誤操作による交通事故が多発しており、完全自動運転が実現すれば、こうした事故を防ぐことができる。また、運輸業界の人手不足対策、過疎地での高齢者や交通弱者を対象にした無人タクシーの実用化なども期待される。

日産自動車とDeNAは今年3月、横浜市のみなとみらい地区周辺で、開発中の無人運転車両を活用した実証実験を実施。この8月には、自動運転ベンチャーZMPとタクシー大手の日の丸交通が、監視役の運転者付きながら、大手町~六本木(東京)間の公道で自動運転タクシーのサービス実証試験を実施した。

今後は、完全自動運転車が事故を起こした場合の責任の所在など、法的制度の整備が必要になる。

(3)シェアリング

車の所有にこだわらず、必要なときだけモビリティ(移動手段)サービスを利用する。そんな時代がやって来つつあり、それに対応するサービスも世界的に次々と誕生している。これは、車の利用形態での革新といえる。

日本の自家用車の稼働率は5%程度で、95%は駐車場に置いたままになっていると言われている。こうした状況を考えると、1台の車を何人かの人たちでシェアし、共同利用したほうが効率的だし、維持コスト的にも有利だろう。

車のシェアリングには、運転手の有無により「ライドシェア」と「カーシェア」の2つのタイプがある。

ライドシェアは、米ウーバーや中国・滴滴などが展開し、海外で急速に成長してきた。スマホの専用アプリを使って運転手付きの車を配車するサービスである。配車される車は、登録ドライバーの自家用車である場合が多い。

日本では、非営業車による有償運送行為は“白タク営業”として道路運送法で認められていないが、海外ではこうしたビジネスが活発化している。一方、そんな日本で最近増加しているのが、運転手が付かないカーシェアである。利用の形態はレンタカーに近いが、レンタカーと違って会員制で、10~15分単位での利用が可能だ。駐車場運営のタイムズやオリックス、日産といった大手企業も参入している。

(4)電動化

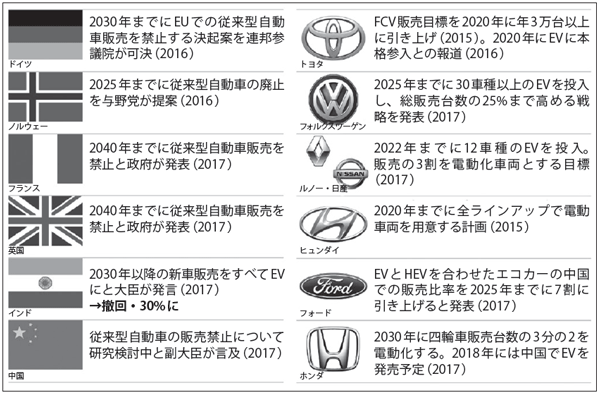

近年、自動車産業界を席巻しているのが、車の電動化である(表1)。この技術革新は、つながる車、自動運転との相性がいい。反応の迅速性や接続の信頼性は電気自動車(EV)のほうがはるかに高いからだ。

また、脱炭素社会を目指すパリ協定が2020年にスタートし、全世界が低炭素社会、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進める。化石燃料である石油への依存度が高い運輸部門の対策として、EVが注目されている。今後は、再生可能エネルギー(再エネ)などのクリーンエネルギーへの移行が進むとともに、車の電動化も普及拡大していくとみられる。

最終エネルギー消費の観点からみても、EVのエネルギー効率は、ガソリン車と比べて2~3倍効率が高いとされ、国内の乗用車がすべて電動車に置き換わったとしても、電力消費は約9%増加するにすぎないとの試算もある。

中国やインドでは、大気汚染対策として車の電動化を進めることは有効である。両国をはじめとする新興国では、自動車の増加で石油の輸入が急増しており、電動化は貿易収支改善、エネルギー安全保障の観点からも有効な対策である。

世界最大の自動車市場を有する中国は、エンジン技術で日米独の後塵を拝している。しかし、バッテリーとモーターを中心とするEVが主流になれば、中国はトップを走れるとの思惑が同国にはあるとの見方もある。車の電動化は世界市場の覇権をめぐる競争でもある。

石油産業への影響

(1)電動化のインパクト

自動車産業の変革は当然、石油産業に大きな影響を与える。

電動化による燃料転換は、燃料油の需要減少につながる。ただ、国際的にも、国内的にも、乗用車の燃料は石油需要全体の25%程度で、航空・船舶・貨物輸送の燃料需要や、石油化学原料としての需要は残ることから、石油会社は引き続きこれらの供給を担うことになる。

一方、ガソリンなど揮発油の販売業については、商売の大半を失うことになるだろう。

ここで留意しなくてはいけないのは、車の電動化は世界の流れにはなっているが、課題もあり、すぐに到来するとは考えにくいということだ。EVには、航続距離や充電時間、充電インフラ、蓄電池のコストなど解決すべき課題が山積しており、欧州でも優遇措置を政策的に手厚く講じることで、何とか普及を図っているのが現状である。次世代バッテリーの開発が不可欠で、電動化には時間がかかることは間違いない。

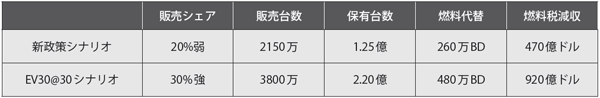

1つの目安は、国際エネルギー機関(IEA)がEVの導入促進ケースとして掲げている「EV30@30」シナリオ(表2)だろう。これは、2030年時点で新車販売の30%をEVにすることを目指すシナリオで、日・加・中・印・欧州などの10カ国の閣僚が昨年6月に導入目標として合意した。

このほか、日本の政策目標である2050年に新車販売の100%電動化(今年7月、次世代自動車戦略会議中間とりまとめ)も、1つの目安となりそうだ。

充電インフラは日本国内に約2万8000カ所(うち急速充電設備が約7000カ所)あり、約3万1000カ所のサービスステーション(SS)に匹敵する数になっている。一方、欧米では、80%以上が自宅か勤務先で充電しているとみられ、充電サービスがビジネスとしては成立しにくいと考えられている。

通常充電で約8時間、急速充電でも20~30分かかることもEVの課題の1つだ。

(2)移動がサービス化するインパクト

車の所有から必要なときだけ料金を払ってモビリティを利用する形態への転換は、自動車の台数を減らすとともに、燃料供給やカーケアサービスの対象が個人中心から法人中心に変わることを意味する。電動化が遅れたとしても、移動のサービス化が進めば、SSは顧客の多くを失うことが予想される。

また、完全自動運転時の事故の法的責任は、車の所有者に帰することになると考えられている。そうなると、自動運転車を個人で所有するモチベーションは働きにくく、法人所有が大多数になることもあり得る。洗車やアクセサリー販売、保険代行などの業務がSSに残ったとしても、SSのお客さまは自動運転車を所有する移動サービス会社になるかもしれない。

移動サービスの1つタイプとして、鉄道やバスなどの公共交通機関とカーシェアなどとのシームレスな利用が挙げられることが多い。欧米では、乗換案内アプリに予約や運賃決済の機能を付加したものも登場している。

SSの将来像

(1)次世代燃料インフラ研究会の報告

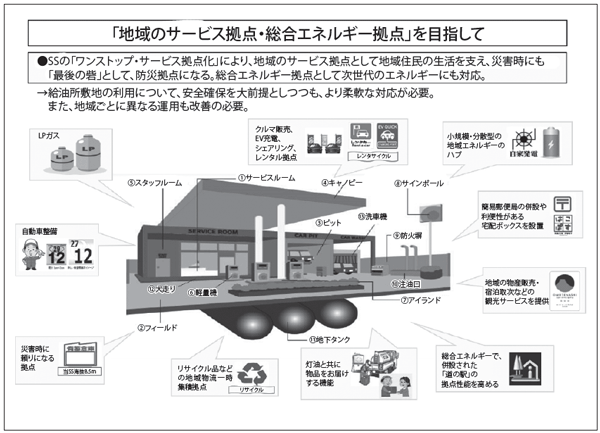

SSを取り巻く環境が激変しそうな状況を受けて、資源エネルギー庁も、SSのあり方を検討する「次世代燃料インフラ研究会」を設置し、有識者等からのヒアリングを行うとともに、今年6月に報告書を取りまとめた。

報告書は、SSが目指すべき将来像として以下の4点を提示し、地域の連携体制の構築・保安規制の見直しに集中的に取り組むとした。

- ①

- 流通・物流、生活・行政サービス、防災・エネルギーなどのさまざまな機能融合による「地域のサービス拠点化」

- ②

- 灯油宅配などの機能を活かした生活密着サービスの展開、共同化による配送合理化、ネット連携・顧客データ活用などの「デリバリー機能強化・Iot活用」

- ③

- 地域の輸送サービス・カーシェアリングなどの「モビリティサービスとの機能融合」

- ④

- 過疎地域などにおける移動式給油の活用や給油設備の「簡素化」

(2)SSの多機能化

米国では、ガソリン販売量の80%以上はコンビニ併設店になっており、欧州でも、石油会社とコンビニ・スーパーなどのダブルブランドのSSが増加している。オイルメジャーが流通分野に参入しているのは途上国だけで、日本を含めて、先進国市場からは退出が相次いででいる。先進国では、燃料油は提供する商品の1つにすぎなくなってきている。

こうした観点からみると、次世代燃料インフラ研究会の「SSの多機能化・複合機能化」の方向性は間違っていない。燃料販売だけで生き残れる時代は終わったのかもしれない。難しいのは、車が電動化されても、ハイブリッド車を含めたエンジン車がある間は、燃料供給を続けていかざるを得ないことである。それには、収益源の拡大、他事業との人件費の分担が必要不可欠だろう。

(3)デリバリー機能の活用

欧州の地方では、10~20カ所程度を遠隔監視する形の無人SSが増加しつつある。米カリフォルニア州やオランダでは、隙間ビジネスとして、スマホアプリを活用した燃料のデリバリーサービスも登場している。わが国の消防法では、危険物の取り扱いは危険物施設で有資格者の立ち会いのもとで行うことになっており、無人SSの実現は難しそうだ。しかし、ガソリンのデリバリーサービスは、一定の保安措置を前提に認められる可能性はあるだろう。

将来、過疎地域では、燃料のデリバリーサービスが“燃料難民”の防止手段の1つになり得る。

米国のデリバリーサービスは、シリコンバレーのITオタクがスマホを活用して始めたベンチャービジネスだが、オランダでロイヤル・ダッチ・シェルが始めたデリバリーサービス「Fill-Up」は、スマホアプリで指定された場所に指定の油種・数量の燃料をEVの小型専用ローリーで運んで車に直接給油するというサービスだ。これは、2030年に予定されている内燃機関の新車販売禁止を前提に、SS廃止後の燃料供給体制の構築を見据えているとみられる。

地方のSSにとって、冬場の灯油宅配に限らず、工事現場、温室ハウス、農機具など、燃料配達の機会は多い。こうした機会をSSの多機能化に活かすことも、1つの方法だろう。