福島第一原発訪問記(3)

旧エネルギー館から原発構内へ/避難指示解除・現場の労働環境

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

なかなか現場にたどり着かない「訪問記」で大変恐縮である。3回目にしてやっとであるが、現場に向かおう。

富岡の旧エネルギー館をバスで出発、2kmほど行くとすぐに帰還困難区域に入る。この区域では日中の活動も制限されているほか、夜自宅に泊まることも許されない。除染作業が一定程度終わり開通済みの国道6号線から脇道には入れないようになっている。シャッターで入り口を閉ざされたお住まいを見ると、毎回のことながら、胸の潰れる思いがする。

沿道には除染で取り除かれた表土や草木などを入れたフレコンバッグの黒い山がそこここで見られる。これらは東京電力福島第一原子力発電所を取り囲む形で大熊町・双葉町に整備されることになっている「中間貯蔵施設」に運び込まれることになっているが、福島第一のさらに5倍の面積を予定する施設建設に必要な用地取得もまだ完了していない。また、予定地でのボーリング調査や県内各地から輸送してくるにあたって安全性の確認等を行うための「パイロット輸送」に時間を要したこともあり、まだ「仮置き場」(保管場)に山積みになっているのである。

豊かな農地が広がっていたはずの場所に、黒いフレコンバッグの山が築かれているのを見ると、それだけでも相当心理的なご負担になるであろうことは、容易に想像がつく。

しかし、事故発生から6年となる今年3月31日に浪江町、川俣町、飯舘村が、4月1には富岡町の避難指示が解除された。対象者は計約3万2千人とされるが、帰還するか否かで悩んでおられる住民の方も多い。

なお、ご存じない方も多いと思うので、改めて整理しておくと、避難指示解除は線量のみで判断されるわけではなく、下記の3要件を満たすことが定められている(平成23年12月原子力災害対策本部決定)。

- ①

- 空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であること

- ②

- 電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須 なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧すること、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること

- ③

- 県、市町村、住民との十分な協議

メディアによっては、避難指示解除を批判的に取り上げるものも多い注2) が、避難指示とは、強い権利制限を伴うものであり、解除は帰りたい方への「規制緩和」という面もある。地域の復興はバラバラな期間が長くなればそれだけ難しくなるため、除染や食品の安全管理、個人線量計の活用など多様なサポートで補えるところは補いつつ、上記3要件を満たすとされた地域においては避難指示解除を行うというのが政府の方針とされている。

地域の方々の中には働き甲斐、生き甲斐の問題を訴えている方も多くおられるため、国・福島県及び東京電力には引き続き被災した地域社会を盛り上げていく取り組みが求められるだろう。さらに言えば、復興庁や復興特別会計も2021年に無くなることが予定されている。「震災後」ではなくなったと判断された後に、どのような体制・制度によって福島復興を完遂させるのかを考えるべきタイミングが来ていると言えるだろう。

視察に話を戻そう。旧エネルギー館から、バスには東京電力のスタッフの方が線量計を持って同乗して下さるため、逐次車内の線量は確認することができるが、移動する道路上にも複数の線量表示板がある。こうして線量がわかれば避けられる被ばくも多いとはいえ、この数字が人体に影響を与えるかどうか以前に、こうした数字を常に気にしなければならない状況のストレスはいかばかりかと思う。

- 注2)

- 例えば3月9日放送報道ステーション等。

旧エネルギー館から国道6号線を北上すること30分ほどで福島第一原子力発電所に到着した。発電所正門の目の前でここまで乗ってきたバスを降り、構内への「入退域管理棟」に入る。この入退域管理棟に隣接して、9階建ての大型休憩所が設置されているため、まずこちらを見学させていただいた。2015年5月31日から運用開始した建物であり、2階には作業員の方たちが温かい食事をとることができる食堂も整備されている。

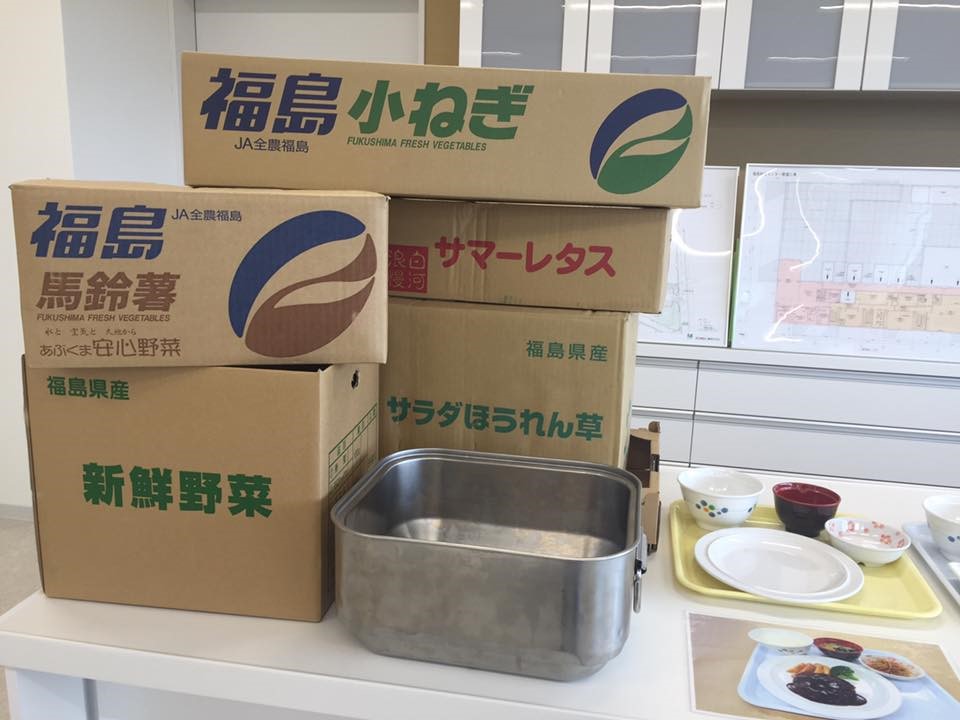

廃炉の現場で働く方たちに温かい食事を提供しようと、設立された福島給食センター。「廃炉に何か貢献したい」とここでの勤務を希望してくださった方も多いという。筆者も以前ここで試食させていただいたことがあるが、ボリューム満点で、社員食堂ではあるが家庭の味がした。ちなみにメニューはこちら注3) 。

(この写真は本訪問記(2)にも登場いただいた東京電力福島復興本社石崎代表提供)

休憩所には2016年3月1日から、コンビニエンスストアのローソンもオープンしている注4)。店舗名はまさに「ローソン東電福島大型休憩所店」。ペットボトルのジュースやコーヒー、お菓子など品揃えは一般的なコンビニエンスストアそのものであるが、店員の方にお話を伺ったところ、この店のおにぎり、パン、スイーツの売り上げは福島県内で1位だそうだ。実際筆者らが訪れた14時半ごろにはおにぎりの棚が空になっていた。廊下に張られた食堂のメニューもボリュームのあるものが多く、一般的な社員食堂のメニューと比較すると若干カロリーも高いようだが、厳しい環境で作業してくださる作業員の方たちは、まさに「腹が減っては戦ができぬ」というところなのだろう。

しかし建物の強度を高め、中にいる人の被ばくを少しでも避けるために、この大型休憩施設にはほとんど窓が設けられていない。唯一窓のもうけられている7階からは構内を一望することができる。ニュース映像で目にする福島第一原発の原子炉建屋、林立する処理水タンクと共に、作業現場に向かう車両や人の動きも見え、廃炉に向けた作業が動いている現場であることを改めて感じた。

休憩所の見学を終え、入退域管理棟に戻り、構内の見学に向けた装備を整える。今回はバス車内からの見学でもあり、個人線量計と手袋・靴袋のみを装着すれば準備完了である。

構内を歩いている作業員の方たちにも、通常の建設現場のような装備で歩いている方も多い。もちろん未だエリアによっては全面マスクの装着が義務付けられているが、そうしたエリアが徐々に縮小してきたことは注5) 、作業員の方たちの負担軽減の観点からも大きな前進と言えるだろう。ちなみにこの時の入退域管理棟の線量は0.2μSv/hであり、装備を手伝ってくださったスタッフの内二人は女性であった。

ここで最も時間を費やすのが、見学者の本人確認の作業である。これは福島第一に限ったことではなく、すべての原子力発電所において、テロ対策などの観点から厳重な管理が行われており、事前に登録しておいた写真のある身分証明書を忘れた場合は視察に参加することが許されない。真偽は定かではないが、どこかの電力会社では社長が身分証明書を忘れて発電所に入ることができなかったという噂話もあるほどだ(参加者の身分証明書忘れを防ぐためのエピソードかもしれないが)。ここからは、構内視察用のバスに乗りこみ、構内を車窓からの見学となる。構内の様子は次回に譲ろう。

- 注5)

- 全面マスク着用省略可能エリアの 拡大に関する検討状況について

平成27年1月29日 東京電力株式会社

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/150129/150129_01_3_4_02.pdf

次回:「福島第一原発訪問記(4)」へ続く