再エネ賦課金の抑制は可能か?

── 改正FIT法と非化石価値市場の創設

竹内 純子

国際環境経済研究所理事・主席研究員/東北大学特任教授

(「環境管理」からの転載:2017年5月号)

再生可能エネルギー賦課金の増大が止まらない。先日公表された平成29年度の賦課金も、前年度比約2割の上昇である。1か月の電力使用量が300kWhとした場合の負担額は年額9,504円にもなる。より深刻なのは産業への影響だ。企業の電気料金はなかなかオープンにされることはないが、莫大な賦課金に驚き、自身の勤める会社の工場における電気料金を教えて下さった方がいた。その方によれば、本年1月分の電気料金約5,600万円、そのうち実に約1,600万円がFIT賦課金であったという。

わが国の再エネ賦課金はなぜここまで膨れ上がってしまったのであろうか。こうなることは他国の経験から明らかであったし、採るべき対策もわかっていた。しかしそれを制度設計に活かすことができなかったのである。筆者が危惧するのは、特にこの制度設計をここまでゆがめたことに対する政治の反省が全くないことだ。これでは過ちを修正することはできない。

FIT法は確かに改正され、非化石価値市場の創設による抑制なども検討されている。しかし、それが十分な抑制策になり得るとは筆者には考えづらい。2030年のエネルギーミックスが達成された場合、2030年までの累積賦課金総額は44兆円になるとの試算も出されている。エネルギーコスト抑制に向けた政府の本気度を問いたい。

企業の利益を圧迫するFIT賦課金

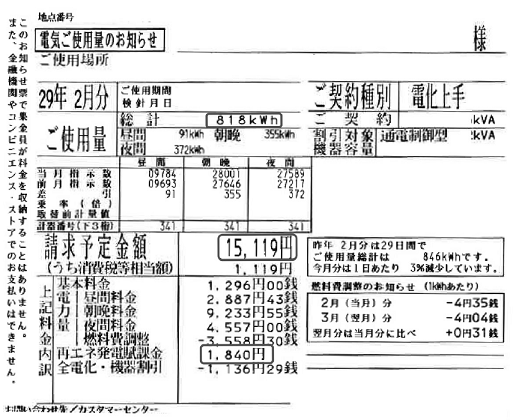

2月分の電気料金の請求書が来た。

総使用量は818kWh、請求総額は15,119円となっている。単純な割り算を行って平均単価を出せば18.48円/kWhとなる。オール電化契約をしているためそうではない家庭と比べれば総額は高いが、電気料金単価としては安めである。しかし問題は電気料金に占めるFIT賦課金である。その額1,840円。これは電気料金総額の12%を超える。

賦課金の急増に愕然としながらも、「春になって使用量が減れば賦課金も減るし」と気持ちを立て直そうとしていたところ、さらに追い打ちをかけるニュースが飛び込んできた。経済産業省のホームページに、平成29年度のFIT買取価格と賦課金額が公表されたのである。詳細は下記のリンク先を確認していただきたい。

→http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170314005/20170314005.html

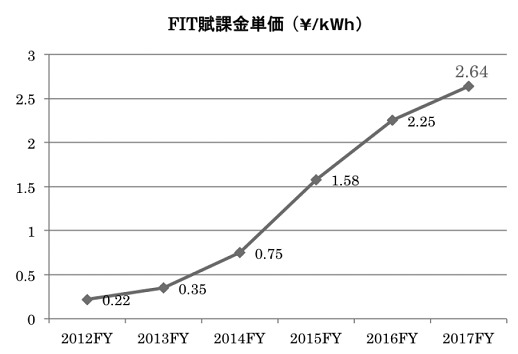

それによると、買取総額は2.7兆円(前年度は2.3兆円)、賦課金単価は2.64円/kWhとなっている。今年度の2.25円/kWhと比較すると約2割の上昇だ。来年同月、今年と同じだけ電力を使用したとすると、賦課金は2160円ということになる。なお、1か月の電力使用量を300kWhとした場合の負担額は、年額9,504円だ。

一般家庭でこの額だ。莫大な電力を使用する企業ではどの程度の負担になるのだろう。企業の電気料金は、それぞれの事業形態や生産量によって大きく異なるため、なかなかオープンにされることはない。しかし、ある企業の方がFIT賦課金の負担比率の大きさに驚いて、業種や個社名をオープンにしないことを条件に1月の電気料金について教えてくださった。

その方の勤める会社の、とある工場の本年1 月分の電気料金は約5,600万円、そのうち実に約1,600万円がFIT賦課金であったという。この会社は素材系の会社で、コスト削減のため徹底した夜間操業シフトをしているため、もともとの電気料金単価は平均的な産業用料金よりも安い。しかしFIT賦課金は、民生用、産業用、昼間、夜間にかかわらず一律2.25円/kWh×使用量(kWh)なので、負担比率は大きくなる。しかも4月以降、FIT賦課金は約2割増しとなるのだ。

1,600万円の利益を確保するのに、企業がどれほどの売り上げを確保せねばならないか、とその方は嘆いていた。国際競争にさらされるなかで電気代が製造コストにどれほどの影響を与えるのかを考えなければ、日本企業の競争力は失われることとなる。

FIT賦課金はなぜここまで膨らんだか

ドイツやスペインなどでも賦課金の負担が膨らみすぎて政治問題化しているが、筆者がみる限り、わが国のFITは国民負担の抑制という観点からは最も制度設計に失敗した国の一つであることは間違いない。なぜここまでFIT賦課金は膨らんでしまったのか。その最大の理由は太陽光バブルの発生を防げなかったことだといえるだろう。

FIT制度を導入した場合、太陽光バブルという現象が生じやすいことは、わが国のFIT導入前からも指摘されていた。IEA(国際エネルギー機関)がその理由を「Deploying Renewables 2011 Bestand Future Policy Practice」注1)に端的に整理している。スペイン、イタリア、フランス、ドイツなどFIT先進各国では、①PVは導入が容易でありリードタイムが短いこと、②年に一度程度の価格改定という硬直的な制度では市場におけるパネル価格下落や技術の進展を適正に買取価格に反映させることができず、③その結果太陽光が魅力的な投資商品になったことなどにより、太陽光バブルと呼ばれる現象に苦しむこととなった。わが国でも一部研究者からはそうした指摘と、対策として年間導入量の上限の設定や、買取価格を頻繁に切り下げることなどが提案されていたのであり(朝野「我が国の固定価格買取制度に関する費用見通しとその抑制策の検討」注2)など)、これは後知恵の批判ではない。わが国は他国の失敗を生かすことはできなかった。

そもそも本来は、全再エネを対象に入札を行えば、導入目標を達成するコストは最小化される。それぞれの電源ごとに原価を算定する現在の方式では、再エネの中での競争は起こらない。消費者の側に立って考えれば、低炭素であり国産エネルギーである再エネの電気が欲しいのであって、それが太陽光でつくられたか風力でつくられたかは関係ないが、それぞれの電源について必要なコストを積み上げ一定の利益率を確保した上で買取単価を決めるという、「査定なき総括原価方式」となったのである。

しかしわが国での議論を振り返れば、かなり初期の段階から太陽光を特別扱いすることで議論が進められていたことがわかる。民主党(当時)主導による「再エネ全量買取制度PT」では2010年7月、太陽光買取価格とそれ以外とで区分することを決定していたし、2011年3月11日午前中、まさに東日本大震災の直前の閣議決定の時点まで、その区分けは残っていた。これが、太陽光バブルを防ぐために戦略的に運用されれば問題はなかったが、逆に世界的な太陽光パネル価格下落の流れから考えれば説明がつかないほどの高い買取価格が設定されたのである。メディアの前では「利益は1円もいらない」と発言されながら、買取価格決定に向けた事業者ヒアリングの場では、「仮に40円で20年だという試算をしたときに、(全国の候補地:筆者補)二百数十か所のうちの200か所ほどは採算が合わないということで見送らざるを得ない」としたソフトバンク孫社長の発言を、私は整合的に理解することができない。

さらに、買取価格を決定する事業の認定時期などが再エネ事業者にとって極めて有利に設定された。制度導入当初は、その電源の買取条件は書類申請による設備認定が通った時点(年度)で決定されていた。土地の取得などプロジェクトに必要最低限の条件も整わないうちに申請書類を出して高い買取価格を確保しておき、後はパネルの値下がりを待ってゆっくりとプロジェクトを進めていけばより利幅が大きくなる。すでに認定制度については見直しが行われ、現在は電力会社との接続契約を確認したうえで認定することとなったが、制度開始当初に高い価格で買い取ってもらえる権利を確保した事業者たちの「儲け過ぎ」については、これを制度として認めてしまった政治・政府の責任を問うべき問題であろう。