長期低排出発展戦略の争点(その1)

印刷用ページ(2)2050年の未来は将来世代が決めるもの

ここで問題になっているのは2030年度の中期目標における国際貢献と国内削減の関係ではなく、世紀半ばの長期の話である。

そこで未来の我が国を想像するに、極限まで国内削減の努力を講じ、これ以上削ってしまえば低炭素型製品を世界に供給する責任を果たせず、かえって世界の支障になる場合には、国際貢献を優先すべきだろう。逆に我が国が衰退し、国際貢献の意思と能力を喪失すれば、国内削減を優先するだろう。

パリ協定の考え方からすれば、2050年度に向けての中期目標は2035年に国連に提出し、これを2040年に更新すると想定される。中期目標は国際約束としての性質があるが、長期低排出発展戦略はそうではない。長期戦略で掲げた目標と中期目標で、結果として同一の数字になることは保証されない。この決定は将来世代に委ねられるものであり、今から決めつけることはできない。

よく読むと、経産省報告書では国際貢献にかまけて国内削減の手を抜くことを提案している訳でなく、環境省ビジョンもパリ協定で国際貢献はもうメリットがないからこの際撤退すべきだと言っている訳でもない。両省の主張にはあまり違いがないように見受けられる。いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならない注11)。我が国は、国際貢献と国内削減の二兎を追う意思と能力を備えた世界でも限られた国の一つである。両方とも重要なのは当然である。

3 カーボンバジェットの何が問題か

(1)ビジョンと報告書の比較

カーボンバジェットの考え方は、長期戦略や中期目標の設定及び進捗を評価する方法の一つとされる。ここにも両省の差が現れている。

環境省ビジョンでは、二度目標の実現に向けては世界の累積排出量の増加を早期に抑制することが必要であり、我が国でもカーボンバジェットを導入し、これを効率的に使いながら大幅削減に向けた取組を進めていくべきとする。このためカーボンバジェットを踏まえて中期目標の確実な達成を目指し、長期的な取組に係る計画が別途立案された場合には、当該計画に基づき厳格に進捗管理すべきとする注12)。

これに対し経産省報告書では、気候感度や吸収源の不確実性を考慮すると科学的に世界全体の化石燃料の消費上限は画定できず、国際政治的にも各国別に割り付けることはできない。かえって排出枠の取り分を巡って歴史的責任論を惹起して先進国と開発途上国の対立を招くことから、パリ協定でも議論の上で否定されたとする注13)。我が国で長期的な取組に係る計画を作ることにも消極的である注14)。

(2)もしもカーボンバジェットを採用していたら

パリ協定でカーボンバジェットが否定され、人為的排出と吸収のバランスを目指すことで合意したのだから、この論点は政治的には決着しているはずである。何が問題になっているのだろうか。

環境省ビジョンに従ってカーボンバジェットの考え方を取る場合、排出量を80%削減させるという長期目標を達成するには、2050年からバックキャストして10年毎の中期目標を定めることが考えられる。これは相当野心的な数値となるだろう。2013年度から再スタートを切るとすれば、2030年度は37%削減に当たるはずである。

実際、1990年比で2020年に20%削減、2030年に40%削減するEUの現行の中期目標は、京都議定書第一約束期間の2010年から2050年までの40年間で80%削減するという長期目標からバックキャストされたことが明らかである。また、2005年比で2025年に26%から28%削減するアメリカの中期目標は、2020年に16%削減した上で2050年に80%削減することからバックキャストして、30年間で残余の64%を削減するものである。

一方で我が国の2030年目標は、部門毎に削減対策を積み上げて、エネルギーミックスと整合性をとった上で、2013年度比26%削減を算出している。バックキャストか積み上げか、欧米と日本でアプローチが真逆である。だからといって我が国の中期目標の達成が容易とは思えない。再エネにせよ原子力にせよ、無理ではないもののハードルは相当高い。

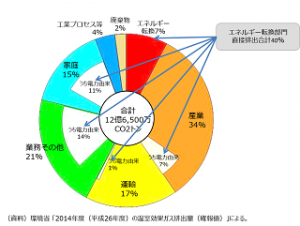

仮にカーボンバジェットの考え方で中期目標が設定されたら、今頃どうなっていただろうか。我が国では、電力等のエネルギー転換部門はエネルギー起源CO2排出の4割を占める。中期目標を確実に達成するには、まずは原子力発電所の再稼働を強行することが最も限界削減費用が安い。再エネも日照や風況の良い所に土地収用をかけ、アセス手続を免除する。産業部門では排出量取引を導入することにより、確実に特定の排出量に抑制することが考えられる。運輸、家庭、業務その他部門では炭素税を導入することにより、省エネが思わしくなければ税率を上乗せし、容易に消費できなくすることが考えられる。

しかし、これらは国民の理解が到底得られないだろう。

(3)地球温暖化対策と他の政策のバランスが争点

このように「科学の要請」を錦の御旗に机上で計画をひねり出すと、社会経済の実態とかけ離れた目標を取らざるを得なくなり、これを達成するため柔軟性が損なわれて、地球温暖化対策を他の政策よりも優先するような悪魔的選択が迫られるおそれがある。賢明な国民は最終的に不合理な選択をしないだろうが、その過程では地球温暖化対策の進め方をめぐる国民的対立と政治的不安定を伴うおそれがある。

例えばEUでは、28か国の中でイギリスは他国よりも多い削減が期待されていた。これに対しメイ首相は気候変動エネルギー省を着任真っ先に廃止し、イギリスがEUの犠牲にならない姿勢を示した。このためEUがイギリス離脱後の27か国でも全体目標を堅持するのであれば、イギリスが抜けた穴をどこか他国が埋めなければならない。これが現実には難しいからと全体目標引下げで妥協するのであれば、EUは排出削減ポテンシャルが多い国に依存して自らの負担を減らそうとする国の寄せ集めに堕する。国境の垣根を取り払い、互いに補ってシナジーを生み出し、高い目標を追求するという理想がナショナリズムの前に屈したことになる。

またアメリカでは、電力部門での排出量取引や石炭火力発電所の規制を含むクリーン・パワー・プランについて、トランプ新政権の掲げるエネルギー政策や産業政策と一致しないことから、撤回検討を命ずる大統領令が3月に発出されている。同プランはオバマ旧政権の地球温暖化対策の中核だったから、パリ協定残留の結論いかんに関わらず、中期目標は見直しを免れないだろう。

このようにカーボンバジェットの考え方をとった欧米では、2050年80%削減からバックキャストして野心的な目標を立ててみたものの、他の政策との矛盾が露呈して、早くも軌道修正が迫られている。カーボンバジェット論争の本質は実は、気候科学の真贋でも国際交渉における有利不利でもない。グロスで削減するのか、ネットでゼロにするのかでもない。地球温暖化対策と他の政策とのバランスという、価値観に根ざす問題なのである。

- 注11)

- 日本国憲法前文第3段落。

- 注12)

- 環境省ビジョン77ページ。

- 注13)

- 経産省報告書13ページから14ページ。

- 注14)

- 経産省報告書11ページ。

次回:「長期低排出発展戦略の争点(その2)」へ続く