再生可能エネルギー100%は可能か

~WWFジャパン「脱炭素社会に向けた長期シナリオ」の問題点~

印刷用ページはじめに

スイスに本部を置く国際的な自然環境保護団体の日本支部、世界自然保護基金(WWF)ジャパンは2017年2月、株式会社システム技術研究所への委託研究により、報告書「脱炭素社会に向けた長期シナリオ2017~パリ協定時代の2050年日本社会像~」をとりまとめ、公表した。

報告書では、2050年に日本のエネルギーがすべて再生可能エネルギーによって供給されることを前提にしたシナリオ「100%自然エネルギーシナリオ」と、政府が掲げる2050年80%削減を達成することを前提としたシナリオ「ブリッジシナリオ」の二つを検討している。その結果、必要な設備投資を行っても燃料代の節約などで96兆円から84兆円の「お得」になるという。

二つのWWFシナリオでは、現在想定できる技術・対策やその進歩・普及を前提に、省エネルギーによって需要を大幅に絞った上で原発を段階的に廃止して、再生可能エネルギーを大幅に拡大し、需要を賄うことを検討している。これに伴い化石燃料の消費は段階的に廃止される。「100%自然エネルギーシナリオ」では、エネルギー起源CO2の排出量はゼロになる。「ブリッジシナリオ」では、高炉鉄生産用の石炭、化学産業等の熱需要や航空燃料用の石油、業務・家庭部門のガスを除き、80%の抜本的排出削減を実現する。

現在想定できる技術・対策とその進歩・普及をもって、再生可能エネルギーのみでエネルギー需要が満たすことができ、エネルギー起源CO2の排出量を抜本的に削減できるのが真実であれば、結構な話である。しかし、残念なことにこの報告書は初歩的な分析の誤りを含み、非現実的で過大な想定にも依拠しており、これらが結論に対し看過できないほどの重大な影響を与えている。本稿ではこれを明らかにする。

1 分析方法への疑問

(1)金利のない国ニッポン

報告書では、いずれのシナリオにおいても金利をゼロと置き、配当金が発生することもなく、資本コストが一切かからないと想定している。このため、再生可能エネルギーのように固定費用の割合が大きく、変動費用の小さい投資が相対的に有利になっている。資本コストがかからないのであれば、初期投資が大きい原子力発電の競争力も高まるはずだが、そもそも段階的に廃止する前提なので、報告書ではそのような試算までは行っていない。

しかし、資本コストがかからないのであれば、そのような資金需要に出融資する慈善事業家がいる訳がない。イスラム世界でも手数料や配当金といった資本コストがかかるのに、いったい地球上のどこでそのような経済システムが成り立つのだろうか。絶対にあり得ないことを前提とするようでは、試算としての意義が乏しい。

実は資本コストの非計上は、次に述べるとおり、報告書の結論を成り立たせるための重要なトリックになっているのである。

(2)再エネでお得?

報告書におけるコスト試算は、二つのWWFシナリオを実現するために必要な総費用ではなく、なりゆきケース(BAU)との比較による。このBAUは、日本エネルギー経済研究所の「アジア/世界エネルギーアウトルック2015」のレファレンスケースである。比較によるため、再生可能エネルギーの運転費用はゼロでなく、マイナスで表示される。このことをもって二つのWWFシナリオは「お得」であるという。

具体的に「100%自然エネルギーシナリオ」においては、2010年から2050年までの設備投資費用が省エネに191兆円、再エネに174兆円の合計365兆円かかるとしている。その運転費用は、省エネにマイナス281兆円、再エネにマイナス168兆円の合計マイナス449兆円である。これにより差引き正味費用は、省エネにマイナス90兆円、再エネ5.9兆円の合計マイナス84兆円になる。

また「ブリッジシナリオ」においては、設備投資費用が省エネに154兆円、再エネに143兆円の合計296兆円かかるとしている。その運転費用は、省エネにマイナス247兆円、再エネにマイナス146兆円の合計マイナス392兆円である。これにより差引き正味費用は、省エネにマイナス93兆円、再エネにマイナス3.5兆円の合計マイナス96兆円になる。

注意を要するのは、正味費用がマイナスになるからといって、これが需要家に返金される訳ではないし、電気料金がゼロにもならないことである。BAUとの比較である。設備投資費用がかかる代わりに燃料費だけ電気代が抑えられ、他の投資や消費に充てることができるという意味である。

もっとも、現実には資本コストを考慮すれば、これは事業計画として魅力に乏しいものである。なぜなら、設備投資費用に対する「お得」度を投資収益率で考えると、正味費用マイナス84兆円は23%、マイナス96兆円は32%に過ぎない。しかし、仮に金利が3%として、手持ちの資金を40年間複利で運用するだけで3.17倍、2%でも2.16倍になって戻ってくるからだ。

これだけの差があれば投融資先として候補にならない。だからこの試算では金利がかからない前提にせざるを得なかったのだろう。

(3)送電・蓄電コストはどこへ

資金コストがないのなら、潤沢に投資ができるのかと思えばそうではない。報告書では、太陽光発電システムの大幅なコストダウンを想定する一方で、送電及び蓄電コストはまったく考慮していないようである。これも二つのWWFシナリオを「お得」に見せかけるための重要なトリックである。

確かに、送電及び蓄電コストを合理的に見積もるには困難がある。太陽光パネルや風力発電が既設の系統近くに都合良く設置できるか分からないし、たとえ接続できたても消費地までの送電容量が充分か不明である。蓄電コストも同様で、将来のコストダウンが見通せないし、蓄電サイトへの送電容量も不明である。また、報告書では余剰電力を利用して水素に変換することで実質的に蓄電し、燃料として有効利用することを想定するが、水素の消費先への輸送コスト又は水素製造設備への送電費用が発生する。

しかし実は、2013年にWWFジャパンが発表した「脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ提案」の電力系統編(第四部)では、2050年にすべての電源を再生可能エネルギーで賄うことを前提として、必要な送電線、蓄電池や水素製造設備などの費用試算を既に行っているのである。なぜせっかくの試算を使わないのだろうか。

この試算によれば、利用可能な揚水発電の規模が260ギガワット時であるという今回の試算と近似するケースにおいて、2050年までの累計で約25兆円の費用を見込んでいる。これを今回の設備投資費用に加算すれば、再エネの正味費用が「100%自然エネルギーシナリオ」で19.1兆円、「ブリッジシナリオ」で21.5兆円のプラスになる。どちらも「お得」でなくなるのである。

このことは、再生可能エネルギーに有利な結論を偽装するために、送電及び蓄電のコスト試算を捨象したのではないかと疑わせる。

(4)世帯数データの誤り

報告書では、日本の人口が2010年比で2050年に76%減少することや持続可能な社会への変化により、2050年の活動量が80%に低下すると予想している。そしてこれによるエネルギー需要の減少を二つのWWFシナリオで見込んで、なりゆきケース(BAU)と比較する。

もっとも、人口が減少して世帯の人数が半分になったとしても、冷蔵庫、冷暖房、テレビのエネルギー消費量が半分になる訳ではない。家庭部門のエネルギー需要は世帯数に影響を受けると考えられるから、世帯数をどう見積もるかも重要である。

実は日本の世帯数は、近年の高齢化や未婚の単身世帯の増加により、人口とは異なる変化を見せている。2010年から2016年にかけて日本の人口は12,806万人から12,693万人へ減少したが、住民基本台帳上の世帯数は5,336万世帯から5,695万世帯へ逆に増加を続けている。これは家計部門のエネルギー需要を増加させる要因である。

二つのWWFシナリオでは、日本の世帯数が2010年から2050年にかけて5,378万世帯注1)から4,519万世帯へ単調に16%減少すると想定している。この出典は明らかでないが、中途の2020年を5,305万世帯、2030年を5,123万世帯とするのは国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計」注2)と同一なので、これを基礎に減少トレンドを2050年まで延長したものと推測される。しかし、これでは近年の世帯数増加を充分に織り込んでいないことになる。

しかも「将来推計」では、2010年の世帯数を5,184万世帯としており、住民基本台帳上の実績よりも3%少ない。さすがに「将来推計」が基本的な実績データの間違いを犯すとは考えにくいから、定義範囲が狭いと見るべきである。したがって、住民基本台帳上の実績に基づく2010年の世帯数と、これよりも定義範囲が狭い「将来推計」を延長させた2050年の世帯数は、データの連続性を欠く。定義の異なるデータを単純に並べて比較するのは誤りである。この結果、世帯数の減少を過大に見積もり、エネルギー需要の減少を過大評価している。

なお、政府エネルギー需給見通しでは、2013年度比で2030年度の人口が8%減少するものと見込み、世帯数の減少は3%としている。WWF報告書では、政府のエネルギー需給見通しでは人口減少を考慮していないというが、これも誤りである。

- 注1)

- 住民基本台帳によれば2010年の世帯数は5,336万世帯が正しい。2011年と取り違える単純ミスと思われる。

- 注2)

- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2013年1月)。ただし、この将来推計は2035年までのもの。

2 実現性への疑問

根本的に実現し得ない、又は誤りに基づく「分析方法への疑問」に比べて、これから述べる「実現性への疑問」は、可能性があながちゼロとは言い切れない。人類は月に行く技術もあるのだから、資金を潤沢に使いさえすれば、大抵のことはできるからである。それでも特に実現性が低いと考えられる点を指摘していく。

(1)産業部門

産業部門の削減対策の柱は、鉄鋼のリサイクルと工場の省エネルギーである。鉄鋼のリサイクルは高炉を電炉に置き換えてスクラップ鉄の利用度を高めることが挙げられている。省エネは、冷却水ポンプと排気ファンのモータのインバータ制御への置き換えが挙げられている。

① 鉄鋼のリサイクル

我が国鉄鋼業からの二酸化炭素の直接・間接の排出は年間約2億トンと、産業部門では最大の排出量を占める。鉄鉱石を原料に高炉で鉄を作る場合、鉱石中の酸化鉄をコークス等で還元する必要があるから、生産過程で粗鋼1トンにつき2トン程度の二酸化炭素を発生させる。一方、スクラップ鉄を原料に作る電炉による場合、還元プロセスが不要なので排出は4分の1程度で済む。したがって、鉄鋼のリサイクルは排出削減対策になり得る。

報告書では、2010年から2050年までに鉄鋼の国内生産量を年間10,550万トンから8,870万トンへ16%減らしつつ、電炉のシェアを現在の25%から2050年までにヨーロッパ並み70%に向上させるとする。これにより高炉の生産量は2,650万トン、電炉の生産量は6,200万トン程度になる。

問題は、電炉の設備能力や電力需要の増加もさることながら、原料となるスクラップ鉄が国内で集まるか否かである。現在の電炉生産量が2,600万トンとすると、追加的に3,600万トン程度のスクラップ鉄が必要になる計算になる。輸出分が1,000万トンだから、これは非現実的である。

スクラップ鉄の発生は、加工過程の端材や建造物の改築、自動車の買換えといった投入に付随すると考えられる。13億トンの国内の鉄鋼蓄積を取り崩してスクラップを捻出するだけでは、いずれ橋やビルを木造にし、戦争中のように鐘や鍋釜を回収しなければならなくなる。日本がスクラップ鉄を買い漁れば、世界のどこかで高炉の鉄を増産しなければならず、排出量はかえって増えるかも知れない。

しかも、鉄鋼製品の製造には、スクラップに含有する銅、錫など不純元素の割合を一定以下に抑える必要がある。なぜなら、例えば自動車の外板には強度を備えて軽くできるハイテン鋼(冷間加工)やホットスタンプ材(熱間加工)が用いられるところ、銅や錫は熱間加工性、冷間加工性や焼き戻し脆性に悪影響があるからである。また、電動機には電力ロスや耐久性の観点から、純度の高い電磁鋼板が用いられる。これらに電炉は不向きである。

もっとも、国内の電炉の設備能力は4,200万トンあって、電気代がコストを圧迫して稼働率は6割程度に留まり、増産余地がある。スクラップ鉄の価格が上がれば、輸出分が内需に回るだろう。このためには、必ずしも高炉からの鉄による必要がない需要を電炉からの鉄に転換して需要を喚起すると共に、電気代を低廉なものにして電炉の競争力を高めることが必要である。

② 工場の省エネルギー

報告書では「日本の省エネルギーは国際的にもっとも進展しており、これ以上雑巾を絞る余地がないという表現は過去のものになってしまった」とし、「現在では、日本の産業の省エネルギー水準は欧米に後れをとり、場合によっては中国にも遅れをとっているような状態である」という。

しかし、この認識は正しくない。なぜなら、鉄鋼1トンや自動車1台当たりの二酸化炭素排出量のような物的生産性では、依然として日本の製造業の効率は世界最高水準にあるからである。付加価値単位の生産性は、物価水準や為替レートに左右されるので、製造業の国際比較指標としては妥当ではない。

それでも日本国内に省エネ余地があるのは真実である。その理由は、製造業はグローバルに活動しているので、例えば工場のモータをインバータ制御に置き換える余地が国内に存在して、数年で投資が回収できたとしても、海外により有利な投資機会があれば、そちらに投資しなければ国際競争に負けてしまうからである。国内に省エネ余地が残されていることは、実は産業空洞化と無縁ではない。

省エネ投資を促進するには、労働力の確保、規制の合理化などで国内投資環境を改善する必要がある。

(2)運輸部門

運輸部門の省エネルギー対策の柱は、エコドライブとカーシェアリングを挙げる。その上で、電気自動車(EV)と燃料電池車(FCV)の普及により排出量を抜本的に削減していく。

この中では、カーシェアリングの省エネ効果のメカニズムが不明である。報告書では乗用車の5%にカーシェアリングが採用され、1台当たり80%の省エネルギーになるとして、全体の4%の削減効果が見込めるという。しかし、ヒッチハイクや相乗りならともかく、カーシェアリング自体は日本全体の走行距離に影響を与えないと思われる。

電気駆動のEV及びFCVは、車上太陽光により1台当たり20%の燃費改善になり、これがすべてのクルマに搭載されれば、全体で同率の省エネルギー効果が見込めるとする。EV普及の障害になっているのは、一回当たりの充電時間に比べて航続距離が短いことである。駐車中や路上で充電できるのであれば時間が節約されるから、もっと普及するかも知れない。

しかし、たとえすべてのEVに車上太陽光が搭載できたとしても、常時日照りの良い場所に駐車している訳ではないので、日本全体の省エネに直結させるのは過大と思われる。一方、FCVは一回の充てんで十分な航続距離が確保されるので、わざわざコストをかけて重いパネルや高いバッテリーを搭載する意味がない。

(3)家庭・業務部門

家庭・業務部門では、人口減少に比例して冷暖房、給湯やエレベータ動力、照明のためのエネルギー需要が減少するとしている。その上で建築物の断熱化の進展やヒートポンプ効率の2倍向上を見込む。

厳密に言えば、家庭部門のエネルギー需要は人口ではなく世帯数の影響を受ける。報告書の文言からは、世帯数を採用して推計したか明らかでない注3)。たとえ推計に世帯数を採用したとしても、既述のように世帯数の見積もり自体に減少幅の過大評価の誤りがあるから、結果は信用できない。

また、業務部門のエネルギー需要は人口ではなく労働者数や事業所数の影響を受ける。特に労働者数については、社会全体の女性の活躍機会の拡大、高齢化や年金財政の逼迫により今後労働力率が上がることが見込まれており、人口減少がそのまま反映されると考えるのは適切でない。実際に2010年から2015年にかけて就業者数は6,298万人から6,376万人に増えている。

さらに、ヒートポンプは室内の空調の観点からはエネルギー効率の高い機器であるが、廃熱を室外に汲み出すため、市街地におけるヒートアイランド現象の原因の一つになっているとの指摘がある。2050年の長期を見通すと、昔なら冷房が不要だった時節にこれが必要になることも考えられる。

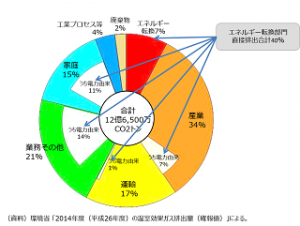

(4)エネルギー転換部門

エネルギー転換部門では、再生可能エネルギーの飛躍的拡大を見込む。「100%自然エネルギーシナリオ」では石炭、石油、天然ガス及び原子力の電源構成比率はゼロになる。「ブリッジシナリオ」では石炭、石油及び原子力はゼロになり、バックアップ用に天然ガス火力を見込む。いずれも火力発電における二酸化炭素の分離回収・貯留(CCS)は想定しない。太陽光と風力からは需給ギャップのため余剰電力が生じることが見込まれるので、EVとFCVへ供給する電力や水素に向けられる。

① 太陽光・風力発電

太陽光発電の設備容量は、「100%自然エネルギーシナリオ」では4億4,470万キロワット、「ブリッジシナリオ」では3億5,930万キロワットとしている。現在の導入量3,652万キロワット注4)の12倍から10倍であり、環境省のポテンシャル調査の高位推計2億7,250万キロワットをも上回る。

これを実現するには、環境省のポテンシャル調査の対象外となっていた、耕作地の一部や耕作放棄地を太陽光発電設備の設置に用途変更しなければならない。食糧自給率とエネルギー自給率のどちらを優先するかである。しかも報告書では、我が国の過去のバイオマス最大利用量注5)の5倍近い1,254ペタジュールのエネルギー作物を新たに生産することも想定している。エネルギー作物の栽培には膨大な面積が必要である。これらの整合性は取れているのだろうか。

また、ダム水面や河川敷、戸建て住宅の屋上に太陽光発電設備を置くことも検討しなければならない。これには防災上必要な河川敷等の利用制限、日照権との調整が必要な家屋の斜線制限の問題がある。地球温暖化問題以外の政策との整合性も確保する必要がある。

風力発電の設備容量は、「100%自然エネルギーシナリオ」では陸上と洋上の合計で1億410万キロワット、「ブリッジシナリオ」では8,360万キロワットとしている。現在の導入量313万キロワットの33倍から27倍であるが、環境省ポテンシャル調査の陸上2億8,576万キロワット、洋上14億1,276万キロワットに比べると保守的である。鳥類の生息への影響を考慮したという。

太陽光発電と風力発電の問題は、導入ポテンシャルのすべてが2050年までに実現可能か否かだけではない。カネに糸目をつけなければいくらでも設置できるからである。むしろ、太陽光と風力の発電電力量が2対1(57%:28%)になることが系統安定上望ましいとして、これが実現することを前提に試算していることに問題がある。たとえ採算度外視で投資をしても、期待通りに稼働しなければ電力不足が生じ、又は資金がムダになりかねない。

② 地熱・波力発電

地熱発電や波力発電は、天候の影響を受けず、夜間も利用可能で、太陽光や風力に比べると安定性が高いから、開発が期待される電源である。しかし、既存の温泉や自然公園への影響や漁業との調整を踏まえると、急速に進むとは考えにくい。

しかし報告書では、2050年の地熱発電の設備能力が「100%自然エネルギーシナリオ」と「ブリッジシナリオ」の双方において、環境省の高位推計の792万キロワットを超える1,000万キロワットになると想定する。また、波力発電も現状のゼロから一挙に地熱と同規模の1,000万キロワットに躍り出ると想定する。ところが、これらを実現するための具体策は何も示していない。明らかに非現実的である。

天候の影響を受けず、夜間も利用可能という意味では、太陽熱エネルギーの拡大も期待される。報告書では、太陽熱からは600ペタジュールの熱量を活用するものとしている。しかし、その根拠、太陽光発電設備の設置やエネルギー作物の栽培に要する面積との整合性は示されていない。

おわりに

少しでも可能性があれば、これを乗り越えるために莫大なコストをかけることの当否をめぐる議論もあり得るだろうが、いくらコストをかけても実現しないシナリオは思考実験の材料としても使えない。それなのに可能性がゼロとは言えない高度の仮定を混入させると、あたかもこれが充足されればシナリオが実現するかのような誤解を生むおそれがある。その目的は何だろうか。

人間は自分の価値観に適した言説を真実とみなしたがる傾向があり、この報告書もその例に漏れないのかも知れない。冷静になって考えてみれば、我が国で2050年までに80%の温室効果ガスの削減が実現しないことは誰の目にも明らかだ。抜本的排出削減は、この「不都合な真実」を直視することから検討されるべきである。

- 注3)

- 報告書25ページの表3.2では世帯数をもって家庭部門の活動量を推計したとするが、26ページの本文では人口比例と記しており、分析者が人口と世帯数の違いを正しく理解しているか読み取れない。

- 注4)

- ここでの導入量は、平成28年11月末のFIT導入量及び移行認定分の合計。

- 注5)

- 昭和15年の薪炭消費量。原油換算662万トン、716万キロリットル、270ペタジュール。