パリ協定の批准と1.5℃シナリオ(その1)

小林 茂樹

中部交通研究所 主席研究員

気候変動枠組条約(UNFCCC)第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定は、世界排出量の55%以上に相当する55カ国以上の国の批准という発効要件を充たし、11/4に発効する。

- —

- パリ協定が目指す「気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という長期目標には、政策的、科学的な多くの不確実性が存在し、単純に1.5℃シナリオにはつながらない。

- —

- 1.5℃シナリオの研究例は少ないが、それらが示す全体像は、「エネルギーシステムの転換の点では、2℃シナリオと同じ、必要とされる技術も特に差はない。ただ、削減活動の急速なスケールアップが必要で、2060–2080年頃にはゼロ排出にする必要がある。」

- —

- 運輸部門の1.5℃シナリオでは、2℃シナリオに対して、削減行動の10–20年前倒しが必要で、削減策はバイオ燃料と効率改善が主体で、自動車効率の改善は依然重要課題である。

- —

- 今後、温暖化対策は緩和策だけでは対応不可能になる可能性が高く、適応策がより重要になる。

1.はじめに

昨年末にパリで開催されたCOP21で得られた合意:パリ協定 [1]は、産業革命以前に比べ気温上昇を2℃より十分低く保ち、さらに1.5℃に抑える努力を追及するという非常に野心的な長期目標を設定した。このパリ協定は世界排出量の55%以上に相当する55カ国以上の国が批准することが発効要件であるが、10月5日にEU他が批准し、下に示すように74カ国が批准し、その排出量は世界の58.8%に達した[2]。実際の協定の発効は、30日後の、11月4日であるが、当初、中国やインドなどの批准を危ぶむ声もあったが、意外と簡単に発効へと進んだ。

今後は、温暖化防止に向けての実際の削減行動が、法的拘束力のない、各国が自主的に定めた削減目標/活動案:約束草案(Intended Nationally Determined Contributions: INDC)に任かされることになり、それらの総合的な効果としての削減量と協定が目指す長期目標(2℃あるいは1.5℃シナリオ)との整合性が問題になる。

2℃シナリオはIPCC第5次報告書(AR5)で取り上げられ、不確実性はあるものの、その実態はかなり把握されている。一方、1.5℃シナリオに関しては、IPCCの報告書では、研究例が少ないとして、多少、中身にも触れられてはいるが、分析対象からは外されていた。その後も状況は大きくは変化していないが、多少、1.5℃を対象とした論文が出始めている。それらの簡単な紹介の後、2℃シナリオも含めて不確実な状況下で、今後の世界が目指すべき方向をどのように考えて行けばいいかを議論した。

2.パリ協定の批准の進展

パリ協定は、4月の国連会議で署名が始まった後、各国の正式な批准状況は、8月末で20カ国強、排出量シェアでは、1%程度であったが、中国・杭州でのG20首脳会議開催の前日、9月3日に米中が共に批准したことが報告され、世界各国への強いメッセージとなった。GHG排出の1、2位の中国(20.1%)、米国(17.9%)の批准で発効要件の世界排出量の55%以上という目標に大きく前進した。米国が、パリ協定発効を急ぐのは、1つには、オバマ大統領が政権の遺産(レガシー)としてパリ協定を位置づけていること、また、もし1つは、今年の大統領選で民主党が敗北しても、協定が発効すれば、その後3年間は脱退できない決まりがあり、選挙前に発効させたいとの意図があったためと思われる。

その後、態度を明確にしてこなかった排出量4位のインドが、建国の父マハトマ・ガンジーの誕生日(9/2)に批准、途上国の声を代弁していくとの声明を出し、今後の発言力を高めたいとの狙いが読み取れる。EUでは、英国脱退の問題もあり、批准の議論が順調には進んでいなかったが、米中の批准の後押しと、来月から開催されるCOP22での議論でも中心的な役割を果たしたいとの意図から、加盟28ケ国すべての批准手続きを待たずに先行してEUとして批准する方針に変更した(実際に批准している国は、オーストリア、仏、独、ハンガリー、マルタ、ポルトガル、スロバキアの7カ国)。

3. 1.5℃シナリオとは?

3.1 シナリオの不確実性

まず、1.5℃シナリオの詳細を紹介する前に、2℃シナリオにも共通の不確実性について議論しておきたい。不確実性の原因には2つあり、1つは、パリ協定の長期目標そのものに存在する。パリ協定の条文には、「気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する(2条)」とのみ記載されており、2℃なのか1.5℃シナリオなのかは明確ではない。また、目標の温度上昇をどの時期に、どの程度の確率(>50%あるいは>66%)で抑制するのか、オーバーシュートを認めるのか等、その実態は明確ではない。

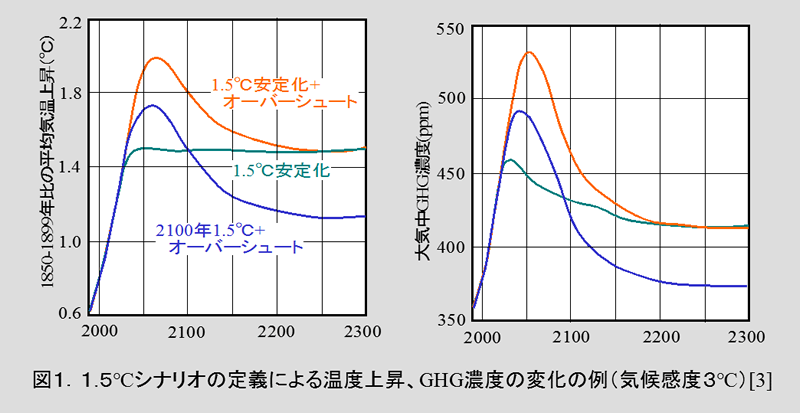

IPCCの報告書で、2007年発行のAR4では、気温上昇の定義は、平衡に達した時の温度で、2013/4年発行のAR5では、2100年での気温上昇と、その定義が変化している。この主たる理由は、AR4発行時点では、未だ、平衡温度を(オーバーシュートなしで)目指す安定化シナリオの可能性が残されていたが、今やオーバーシュートを含むシナリオしか現実的でないという事情による。その一例としてRITEの分析結果[3]を図1に示す。ここでは、3種類のシナリオを示しているが、AR4で考えていたような安定化シナシオは緑線で示すもので、AR5で取り扱った2100年での温度上昇に焦点を当てたのは、青線で示すシナリオである。また、赤線で示すシナリオは、長期的には1.5℃上昇で安定化するが、その途中ではオーバーシュートを<2℃で認めるシナリオになっている。このように、1.5℃シナリオと言っても、その定義により温度上昇やGHG濃度の今後の変化には大きな差があり、政治的な目標を決めるには、どのシナリオを目指すかの明確化が必須である。

次に、科学的な観点での不確実性の原因であるが、これには主として2つの原因があり、その1つは、モデル間の差であり、もう1つは、気候感度の推定値に幅があることである。IPCCのWG1では、40を越える気候モデルの結果を分析している。また、WG3では、GHG排出パスの分析には、30モデルの400近いシナリオを分析対象にしている。当然のことながら、各モデル毎に同じインプットを与えても、異なるアウトプットが出てくる訳で、推定値に大きな幅が生じる原因になっている。

IPCC–WG3で、GHG排出パス毎の温度上昇を推定する際に必要な重要な変数に“気候感度“という変数がある。これは、WG1での気候モデルの分析結果や、過去のCO2濃度変化と温度変化の分析等から推定できる変数で、「CO2濃度を2倍に増加させた時の気温上昇値」と定義されるものである。WG1の報告書では、AR4では気候感度は2–4.5℃(最尤推計値:3℃)であったのが、AR5では1.5–4.5℃(最尤値合意できず)と、下方修正されたが、最尤推定値が示されなかったので、WG3–AR5での分析では、3℃というAR4と同じ値が用いられた。この気候感度は、気温上昇推定に大きな影響を持っており、その例を図2[4]に示す。

AR4、AR5で用いられた値3.0の気候感度であれば、<2℃のためには、GHG濃度を440ppm程度に抑える必要があるが、もし気候感度が2.5であれば、480ppm程度で達成可能となる。<1.5℃目標に対しては、気候感度が3.0であれば、すでに現在の濃度に近く、2.5であっても420ppm程度と、今すぐにでも排出を止めて、ゼロ排出に移る必要性を示唆している(絶対値の議論には、不確実性のため注意を要するが)。