気候変動交渉はなぜ難航するのか?(その3)

有馬 純

国際環境経済研究所主席研究員、東京大学公共政策大学院特任教授

国連における合意形成の難しさ

温暖化交渉の淵源は1992年の国連気候変動枠組条約である。温暖化問題はグローバルな問題であるから、全ての国が参加する国連で交渉するというのは否定しようのない正論である。しかし、温暖化交渉が難航している要因の一つが国連という場にあるというのも否定しがたい事実である。

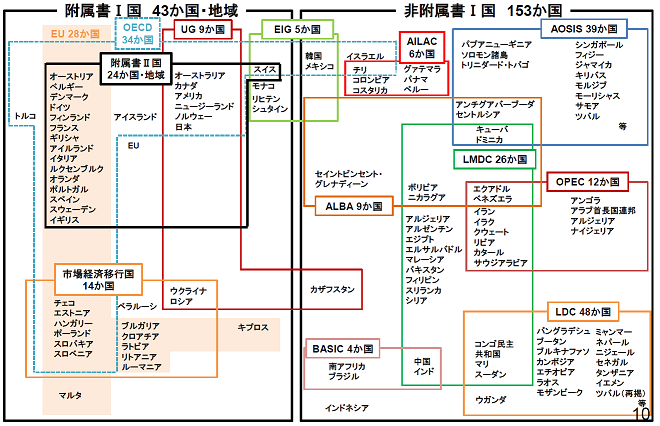

国連交渉であるが故に190ヶ国以上が参加している。しかし、その利害は複雑に錯綜している。下図は国連交渉における交渉グループを示すものであるが、附属書Ⅰ国(先進国)、非附属書Ⅰ国(途上国)という区分けにとどまらない、実に複雑な構図になっている。それぞれが固有の利害、アジェンダを有している。温暖化の進行に最も危機感を持ち、早期かつ野心的な交渉妥結を期待する島嶼国連合(AOSIS)やLDC諸国がいる一方、資本主義やグローバリズムそのものを否定する反米中南米諸国のALBAや、温室効果ガス削減対策の進行が化石燃料消費の削減という逸失利益につながると思っているOPEC諸国もいる。

最近では、ALBA、OPECの主要メンバーと中国、インド等の大排出途上国が連合を組み、昔ながらの南北対立を全面に打ち出すLMDC(Like-Minded Developing Countries)なるグループも出てきた。

これら190ヶ国超の国々の間で合意を形成することがいかに難しいか、容易に想像がつくであろう。しかも、国連交渉の場合、意思決定プロセスが全員一致になっている。より正確に言えば、COP交渉においては、意思決定プロセスが合意されておらず、暫定的にコンセンサスルールが適用されてきたということだ。ボリビア、ベネズエラ、スーダン等がコンセンサスルールを振りかざし、2009年に主要国の首脳レベルで合意されたコペンハーゲン合意の採択をつぶしたことは記憶に新しい。意思決定ルールを明確化しようという議論はCOPの場で何度も提起されてきているが、その都度、先送りされてきた。仮に議論したとしても、意思決定プロセスを変えるためにはコンセンサスが必要なのだから、解はないに等しい。もっともカンクンのCOP16ではボリビアが、ドーハのCOP18ではロシアの反対を押し切ってCOP決定を採択した事例はあり、「コンセンサスは必ずしも1か国でも反対があれば前に進めないことを意味しない」という相場が形成されつつある。とはいえ、コペンハーゲンの時のように、複数の国々が騒ぎ出したら、オーバーライドすることは容易ではあるまい。

国連という場の限界は明らかなのだが、さりとてWTOに対するFTA、EPAのような代替的な場は存在しない。主要経済国フォーラム(MEF)やG20で主要プレーヤー間の議論をしようという議論は過去にも提起されてきたが、「あくまで国連が交渉の場」という抗えぬ正論の前に、補完的な役割にとどまっている。

「共通だが差異のある責任」の呪縛

1992年の気候変動枠組条約の条文が交渉を呪縛している側面も大きい。気候変動枠組条約第3条第1項には「共通だが差異のある責任」と「先進国の先導的役割」が明記され、第4条第2項では、条約上、特段の責任を負う国々として当時のOECD諸国と旧ソ連・東欧の移行経済諸国が附属書Ⅰに列挙された。ここに附属書Ⅰ国(先進国)と非附属書Ⅰ国(途上国)の区別と、前者と後者の間の「共通だが差異のある責任」が刻み込まれた。これは1992年当時の実態を反映していたとはいえる。IEA統計によれば、1990年当時の附属書Ⅰ国のエネルギー起源CO2排出量は139億トン、非附属書Ⅰ国の排出量は64億トンであり、世界のエネルギー起源CO2排出量の68%は附属書Ⅰ国によるものだったからだ。しかし、その後20年たって、2010年時点の数字を見れば、状況変化は明らかだ。附属書Ⅰ国の排出量は134億トン、非附属書Ⅰ国の排出量は158億トンとなり、今や附属書Ⅰ国のシェアは45%に低下している。

にもかかわらず、1992年当時の附属書Ⅰ国と非附属書Ⅰ国の色分けは2015年の交渉をも呪縛している。ドイツ開発機構(German Development Institute)は2014年のディスカッションペーパーにおいて「共通だが差異のある責任は、新たな気候変動合意において大きな障害となっている。」「枠組条約の附属書Ⅰ国、非附属書Ⅰ国の二分法は、科学的知識や現在の政治的現実を反映するものではなく、国際的な気候政策は機能不全に陥っている」「にもかかわらず、枠組条約の原則に刻み込まれたアナクロニズムは是正されていない」と論じている。

同ペーパーに掲載された温度上昇の責任に関するモデル分析は興味深い。2005年までの温度上昇への寄与度を1750年以降、1900年以降、1950年以降、1990年以降でみると、1990年以降の温度上昇への寄与度でみれば、非附属書Ⅰ国が附属書Ⅰ国を上回っている。例えば日本と中国を比較すれば、いずれの起点をとってみても、中国の温度上昇寄与度の方がはるかに高い。