原子力事業者は「お墨付き」発想からの脱却を

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

(「WEDGE Infinity」からの転載)

【要旨】

- ・

- 規制基準を満たして適合性審査を通過することだけを目的とした安全対策に止まるようでは、福島第一原発の事故に対する反省が足りない。

- ・

- 事故時にはどのような情報収集、処理、伝達を行い、どのような命令指示系統を構築するのかなど、再稼働に向けた準備は山ほどある。

- ・

- 自主的な取組みを規制要求事項につなげないという共通理解を構築し、事業者は自らが負う第一義的責任を果たす意思と能力を維持することが重要。

前回は規制委員会が改革すべき点を述べたが、今回は事業者側に求められる取組みを考えてみる。

「お墨付き」発想からの脱却

規制委員会は「世界において最も厳しい規制を追求する」こととされているが、実際には個別の規制項目がそれぞれ仮に「世界最高水準」であったとしても、外的事象がどのようなものとなるのか、また事故の展開がどのようなものとなるのか、そのサイトがどういう特徴を有しているのかなどによってリスクの顕在化の態様が異なることから、当該個別規制項目をすべてクリアしていても、サイト全体の安全が保証されたことにはならない。事業者がこうした限界を認識せずに、規制委員会が設定する規制基準を満たして適合性審査を通過することだけを目的とした安全対策を行うことに止まるようでは、福島第一原発の事故に対する反省が足りないと批判されてもしかたがない。

国際原子力機関(IAEA)安全基本原則の第一に掲げられているとおり、一義的に安全に責任を負うのは事業者なのである。事業者には、「お墨付きを得る」という発想での安全文化を徹底的に変革することを求めたい。規制委の規制基準適合検査は原子炉運転のための必要条件でしかない。原発の安全性に対する第一義的責任は事業者にあり、規制委の審査合格は当該原発の安全性の証明でもなければ、保証でもないのだ。事業者は、安全規制という法的義務とは別次元での自主的な安全性向上への取組みを行うことが必須だ。特に福島第一原発事故から何を学んだのか、その反省に立って自らの原発サイトではどういった取組みが必要だと判断したのか、また事故時にはどのような情報収集、処理、伝達を行い、どのような命令指示系統を構築するのかなど、再稼働に向けて準備しなければならないことは山ほどあるのだ。

地元住民や自治体関係者の「安心」は、サイトの日常の運転管理をトラブルや事故なく行い、仮に事故が発生した場合には危険な状況下である最前線で、事故収束に向けた活動をいち早く効果的に行ってくれるという事業者に対する信頼感から生まれるものである。原発再稼働を控える地域やその周辺の住民にとっては、規制委に言われたことをやっているだけといった姿勢の事業者など信頼の対象となりえない。

例えば住民の原発見学に際して、新規制基準に基づく電源車や水密扉の設置しているところを紹介して、「我々は厳格に規制基準を守っています」と説明しているだけにとどまっているような事業者はいないだろうか。規制基準を守っていることを審査するのは規制委の仕事であり、見学者が本当に知りたい話ではない。見学者は、その原発を預かっている人たちがどんな面構えや心構えをしているのかを感じ、自分たちが福島第一原発の事故から得た教訓をどのように活かそうとしているのかという話に耳を傾け、自分たちの初歩的な質問に対して同じ目線から真剣に受け答えしてくれる誠実さを持っているのかを知りたくて来ている。見学者は、その事業者の「安全文化」そのものを肌感覚で実感しようとしているのであって、それが実感できた場合に初めて「安心」につながるのだ。

事業者による自主的な安全性向上についての取組みのあり方

日本の原子力安全規制の世界では、あくまで規制機関が実施する安全規制法令による規制が「主」で、事業者の自主的な安全対策は歴史的には「従」として扱われてきた。

その変遷は次のようなものだ。1992年6月に資源エネルギー庁の行政指導文書により、「既設原子力発電プラントの安全性等の向上を目的として、約10年毎に最新の技術的知見に基づき各原子力発電所の安全性等を総合的に再評価する」ことを目的として、事業者にその定期安全レビュー(Periodic Safety Review, PSR)の実施を求めた。その後2003年10月には、同PSRの実施を保安規定の法的要求事項とし(義務化)、国はその内容を保安検査において確認することになった。福島第一原発事故の後には、2011年の炉規法改正に伴い、事業者の自主的な取組みとして「安全性向上評価」が導入され、これまでのPSRに取って代わっている。

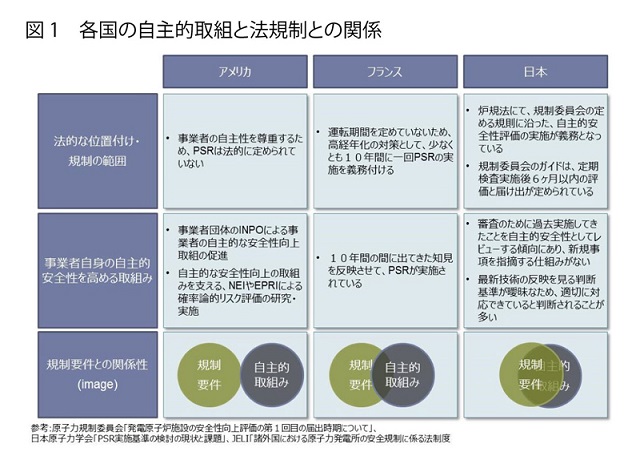

こうした制度構造は、「自主的」取組みであるにもかかわらず、法的な義務(不作為に対する罰則は行政上の秩序罰が科される)となっており、各国と比較してより規制的な色彩が強い(図参照)。

実際、事業者が安全性向上評価の届け出を出した際に、規制委員会規則に定める方法に適合していないと認めるときは方法の変更命令が出せることになっている(上記条文第5項参照)。自主的取組みとはいえ、結果に対して一定の質(quality)を要求したり、各事業者の取組みが比較可能なものにするための方法論を標準化したりするためには、規制機関側からの監督、指示などのアクションが可能なように、一定の法規制が課せられていることも一概に非合理的だとは言えない。

ただ、現在の規制委員会と事業者間の関係に鑑みると、事業者側から自主的に安全対策の量的追加や新規のアイデア・技術を活かした質的追加を提案すると、規制委員会がそれを規制事項化してしまうのではないかとか、その新規・追加策に対して基準適合性の再審査を求められてしまうのではないかなどと疑心暗鬼になってしまいかねない。これでは自主的な取組みを行うインセンティブが働くどころか、こうした自主的な安全性向上評価は適当に処理しようとする逆インセンティブが働きかねない。確率論的リスク評価など、今後安全規制のあり方を左右する重要な手法について、こうした事態が生じてしまうと、所期の狙いが無に帰してしまう懸念もある。

こうしたことを考えると、両者間に現在のような対立的構造、相互不信が存在する間は少なくとも、確率論的リスク評価を含む自主的な取組みに関する評価結果やデータなどが直接的に規制要求事項化につながることはないという共通理解が必要であり、その旨を書面化した覚書を結ぶことや、よりフォーマルに法令改正によってその旨を担保することも検討すべきである。その際、米国での好事例も参照することが適切である。

こうした手当を前提に、事業者はこの制度を最大限活用し、自ら第一義的責任を負っているとの認識を示すチャンスと考え、それを果たす意思と能力を維持していくことが極めて重要である。

規制委員会、事業者双方が安全向上のための努力を新たに

以上、4回にわたって規制委員会と事業者の不信の構造と、それを取り除くための両者が取組みのあり方について考えてきた。まとめて言えば、「原子力の安全規制は原子力発電所を安全に稼働させるために存在するものであり、停止・廃止するために存在するのではない。規制委員会と事業者が、一定の緊張関係の下、互いに敬意(respect)と信頼(trust)に基づいてコミュニケートすることによって共通目的である安全性の向上を達成していくためには、予見可能性のある安全規制活動を実現していくことが必要である」ということだ。

今後、九州電力川内原子力発電所の再稼働を皮切りに、全国で再稼働が続くことが見込まれる。こうした機会に規制委員会、事業者双方が安全向上のための努力を新たにしていってもらいたい。