原子力事業者は「お墨付き」発想からの脱却を

澤 昭裕

国際環境経済研究所前所長

事業者による自主的な安全性向上についての取組みのあり方

日本の原子力安全規制の世界では、あくまで規制機関が実施する安全規制法令による規制が「主」で、事業者の自主的な安全対策は歴史的には「従」として扱われてきた。

その変遷は次のようなものだ。1992年6月に資源エネルギー庁の行政指導文書により、「既設原子力発電プラントの安全性等の向上を目的として、約10年毎に最新の技術的知見に基づき各原子力発電所の安全性等を総合的に再評価する」ことを目的として、事業者にその定期安全レビュー(Periodic Safety Review, PSR)の実施を求めた。その後2003年10月には、同PSRの実施を保安規定の法的要求事項とし(義務化)、国はその内容を保安検査において確認することになった。福島第一原発事故の後には、2011年の炉規法改正に伴い、事業者の自主的な取組みとして「安全性向上評価」が導入され、これまでのPSRに取って代わっている。

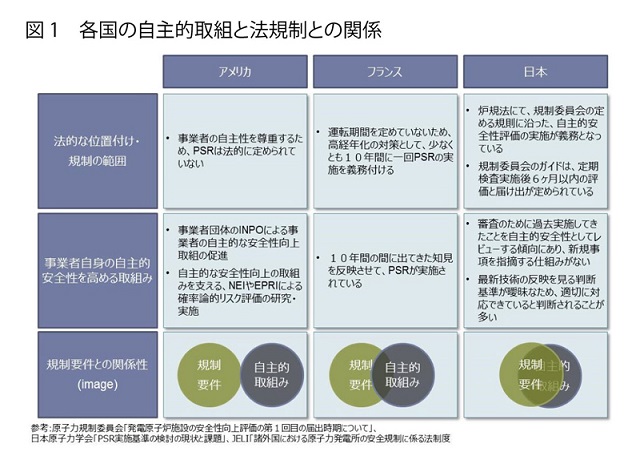

こうした制度構造は、「自主的」取組みであるにもかかわらず、法的な義務(不作為に対する罰則は行政上の秩序罰が科される)となっており、各国と比較してより規制的な色彩が強い(図参照)。

実際、事業者が安全性向上評価の届け出を出した際に、規制委員会規則に定める方法に適合していないと認めるときは方法の変更命令が出せることになっている(上記条文第5項参照)。自主的取組みとはいえ、結果に対して一定の質(quality)を要求したり、各事業者の取組みが比較可能なものにするための方法論を標準化したりするためには、規制機関側からの監督、指示などのアクションが可能なように、一定の法規制が課せられていることも一概に非合理的だとは言えない。

ただ、現在の規制委員会と事業者間の関係に鑑みると、事業者側から自主的に安全対策の量的追加や新規のアイデア・技術を活かした質的追加を提案すると、規制委員会がそれを規制事項化してしまうのではないかとか、その新規・追加策に対して基準適合性の再審査を求められてしまうのではないかなどと疑心暗鬼になってしまいかねない。これでは自主的な取組みを行うインセンティブが働くどころか、こうした自主的な安全性向上評価は適当に処理しようとする逆インセンティブが働きかねない。確率論的リスク評価など、今後安全規制のあり方を左右する重要な手法について、こうした事態が生じてしまうと、所期の狙いが無に帰してしまう懸念もある。

こうしたことを考えると、両者間に現在のような対立的構造、相互不信が存在する間は少なくとも、確率論的リスク評価を含む自主的な取組みに関する評価結果やデータなどが直接的に規制要求事項化につながることはないという共通理解が必要であり、その旨を書面化した覚書を結ぶことや、よりフォーマルに法令改正によってその旨を担保することも検討すべきである。その際、米国での好事例も参照することが適切である。

こうした手当を前提に、事業者はこの制度を最大限活用し、自ら第一義的責任を負っているとの認識を示すチャンスと考え、それを果たす意思と能力を維持していくことが極めて重要である。

規制委員会、事業者双方が安全向上のための努力を新たに

以上、4回にわたって規制委員会と事業者の不信の構造と、それを取り除くための両者が取組みのあり方について考えてきた。まとめて言えば、「原子力の安全規制は原子力発電所を安全に稼働させるために存在するものであり、停止・廃止するために存在するのではない。規制委員会と事業者が、一定の緊張関係の下、互いに敬意(respect)と信頼(trust)に基づいてコミュニケートすることによって共通目的である安全性の向上を達成していくためには、予見可能性のある安全規制活動を実現していくことが必要である」ということだ。

今後、九州電力川内原子力発電所の再稼働を皮切りに、全国で再稼働が続くことが見込まれる。こうした機会に規制委員会、事業者双方が安全向上のための努力を新たにしていってもらいたい。